|

相爱吧,终有一散的人们 |

|

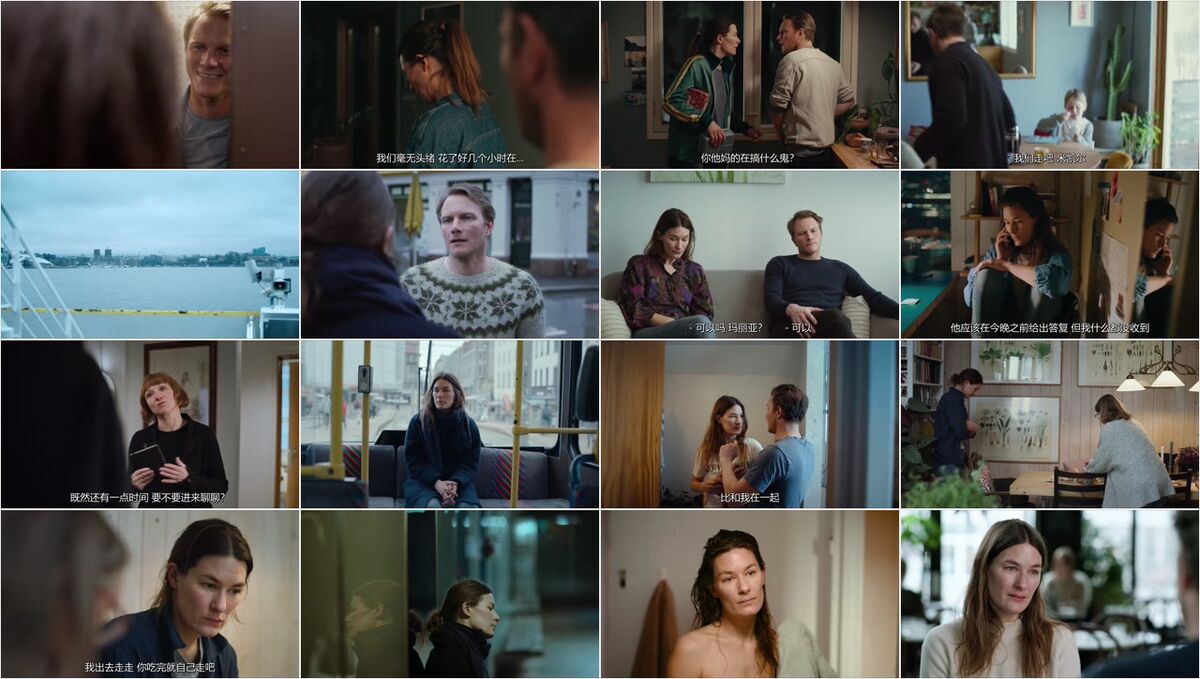

《爱的暂停键》导演用《坠楼的审判》的方式讲出了《好东西》想表达的东西

女主对着镜子中的自己自信的表白。

在爱情婚姻中自信的爱自己吧。

|

|

生孩子是原罪,不然女主也可以像那混蛋男一样拍拍屁股走人,而不是pua自己获得和解,多好。 |

|

【C+】好东亚的片子,软性控制的付出型妻子和情绪压抑的隐忍丈夫,优点是细腻真实,缺点是太简单,对婚姻的描绘刻板地毫无想象力,看完两小时电影后观众得到的体会并不会比小红书博主两分钟的短视频更多。 |

|

一个易怒的人是因为内心深处太害怕了。前半段压抑,后半段眼泪汪汪和暴哭交加,还好最后随着女主一起释怀了。太能共情女主了。 |

|

【8】他想跟你分享他工作的成就,生活的乐趣,夫妻间的幸福,以及你的快乐不快乐。你却责备他不关心家庭的琐碎,你无心关乎他工作与情绪,你只在乎自己的事业不顺,责怪他逃避责任。你依赖母亲万事包全,把她当成是你情绪崩溃的避风港,最后反过来质问她:“你不必为我委曲求全”。对婚姻剖析,已经双方层面的“不责备”了,而是以一种“我自以为是”的病态心理去展开本片的婚姻理论。我们真心,热烈地过拥有爱情,即使最后狼狈分开,我们也相爱过。本片对女性婚姻病态心理中的不满与矛盾纠结刻画十分深刻,以及当代中产婚姻的一种精准剖析,病态的,偏执的,不对等的爱,需要按下暂停键。女主角的表演,今年北影节主竞赛没有对手。 |

|

真正的痛苦是已经不再奢求别人理解自己的痛苦 |

|

比世界上最糟糕的人还糟糕的人。电影很棒很真实很讨厌,源于出色的角色刻画,让我看到记忆中可怕的人和害怕可怕可怜人的自己。这位女导演几乎拍出了男性立场上最害怕面对的女人,爱情的尽头远到不了婚姻,而是生活刚一开始就已尽。 |

|

结了婚的和结过婚的都值得再看一遍!这片子估计会引进吧! |

|

3.5 固执尖锐表达的极端浓人(女主)与基本不会表达的极端淡人(男主),能在一起7年才爆发到这地步,还蛮不容易的。这个母亲也和女主一样,刚说三句好话后就开启“妙语连珠”模式。如果人人都能好好说话,就能把消耗的精力回收、损伤的关系修复,这世界也就大和谐了——然而人太难改变了,大多数不好好说话的人,是因为缺自我关爱、原生家庭问题,导致患得患失,能改的话早改了。(btw,生养4个孩子,任谁都会精神出现点问题....少生点吧,朋友们! |

|

★★★☆ 在成為好媽媽、好妻子、好女兒之前,先成為更好的自己。與其說這是另一部《墜落的審判》,我更願意通俗地稱之為電影版《再見愛人》,當離婚這件事被擺上檯面,故事才真正開始,觀眾如觀察室嘉賓一般,對夫妻雙方開始批判,對一切歇斯底里的成因進行分析。Lilja Ingolfsdottir作為一名女性導演,在為電影注入女性議題的同時,並未將女主角塑造成社會結構性受害者,體現女性婚姻困境的同時,也並未規避女性自身的問題。甚至在某些時刻,能夠從女主角身上看到麥琳的影子,令人窒息,但是也會在她開始反思與改變時,觸摸到她的內心,與之共情感傷。因為在原生家庭從未曾真正感受過愛,而不敢完全接受愛、害怕會失去愛,因此傷害親近之人,對更廣大觀眾,這或許更易理解,但也是缺乏新鮮感的俗套。#BJIFF2025# |

|

我请问一个有四个小孩儿的女性,前夫不接小孩儿,现任不回家,银行卡刷不出来,一堆家务事缠身,还得在现任回家的时候提供大笑脸。这谁能做到啊我请问 |

|

1.准确,特别是Maria单独咨询时,确认回忆分部分太准确了2.舒服,原来作为第一性的讲述视角是这样3.有疗效,建议两眼一睁就是恨的朋友们来看看 |

|

婚姻、子女、空间、时间,一个个排着队来绞杀那曾经妄想可以纯粹与永恒的爱。每个人都那么苦困和疲惫,每次拯救都那么艰辛却又不好呈现疲倦,每回反应都那么勉强却又不能流露委屈,于是忽略、争执、推开,更绝望的是,明明看到了反例,得到了答案,但是一想到要调度每一根神经去强迫自己,去重回旧时阴影,又有巨大的不甘。一个没有反派的现实故事,男人映衬着三代女性雷同的付出、敏感、卑怯,勾勒出漫长的女性窘况模板,因此有太多共鸣宛如闷雷频繁撞击斗室。所谓暂停键,是给戏里戏外的人一个思忖空间,审视真正需要什么,愿意为此付出什么,尤其是,还能不能看到自己,疼惜自己,展开自己。 |

|

妳很好。妳可以。妳值得。我愛妳。 |

|

天呐豆瓣评论里怎么那么多人在骂女主是疯女人?什么“亲密关系中的病态”、“让人窒息”,你独自一人带4个孩子看看会变成什么鬼样?

这部电影最被打动的两场戏一场是她被离婚了去找自己的妈妈想获得慰藉,结果她妈只想聊自己的事毫不关心她的感受、顺带打压和指责她,最后还要责怪她摔门离去;另一场是她再次来到婚姻咨询室,女心理医生看到了她的疲惫、尊重她的意愿、给予她关注、允许她休息,她终于绷不住哭了出来,我也跟着一起哭起来,陌生人比妈妈、丈夫更了解自己,孤独到绝望。

结尾真是一泡污,为啥非要强行写男主真的爱女主?一个男的要是真的爱你,会离家6周把你丢下带4个孩子?天呐这可是4个孩子!甚至两个小的拉完屎都不会擦屁股,和你一起给孩子擦屁股的才叫真爱!只会逃避责任的男的让他去死。 |

|

最喜欢的其实是开头介绍二人如何相识相知再到相恋的部分。女性主动追求寻找自己的爱人,不知道会在哪里再次与他重逢,可还是选择相信一切机缘巧合,那股执着与热情,再配上北欧风格的电子音乐,让整段的氛围感都极为灵动。这段过后的剧情就开始俗套,爱情因婚姻而变质,孩子的叛逆让作为母亲的Maria分身乏术。中段有很大一部分都是两个人在吵架,一直在把情绪向外放,所有表达都过分直接,失去了进一步吟味的余地。奇怪的是,Maria为了照顾孩子已经快到精神紊乱的病症,她离家之后,空留Sigmund一人,却未见有任何育儿烦恼。每个孩子都讨厌Maria,似乎是在无限强调她作为母亲的失格,可是除了见她很啰嗦脾气大之外,又没有更多的证据去说明为什么他们都这么憎恨自己的母亲。想逃离困境,换个心态就解决了,这种处理实在太简单。 |

|

15th BJIFF 第三部,4.5 今年唯一一部新片,也刚好抢到了映后场。

(没想到唯一一部主竞赛横扫了北影节!真的值得!)

不喜欢这个片名,不知道哪个大聪明弄了这么个狗屎名字,Loveable明显要更好。

前半段一度绝望,以为是挪威版《婚姻生活》后半才发现是聚焦于女主自己个人,一个渴望被爱、怕被抛弃、无法与自己和解、时常愤怒、自命不凡的人,但好像也印证了我本人的一切劣根性。

全片的情绪都在外放,不停直给,到最后对着镜子与自己和解的表达方法更是俗套,但没办法主题实在太戳我了,所以的确有用。

我的爱沉重,我在找被爱的证据,我无数次怀疑和考验对方的意志…然后折磨到一切情感消散。

结局和女儿的那里实在太打动我了,当我不再纠结自己优秀与否当我放下过往与包袱,我才有勇气拾起自己的爱。 |

|

四个孩子的疲惫、丈夫的疏离、原生家庭的阴影,女主玛利亚遭遇的是当代女性的普遍困境。导演拒绝用冰冷的刀剖析婚姻的现实,而是用轻柔的手一层层剥开“病态心理”的洋葱——配得感缺失。玛利亚一直在否定自我,缺爱但隔绝善意,用攻击伪装脆弱。当她循着情绪的源头,一点点卸下心防,终于直面镜子的自我,迎来了自己的新生。“爱自己”不是鸡汤,而是所有关系的锚点。这部电影是献给所有女性的“自爱指南”,也是人人都能共鸣的疗愈手册。玛利亚害怕失去,用愧疚感绑住爱人的举动,我看到了自己的影子。自我贬低是泥潭,逃避问题是牢笼。玛利亚与镜子里的自己对话,几次对视又移开,开口又咽下,因为从泥潭爬出来需要莫大的勇气。当她说出口“你值得被爱”,银幕上如圣光降临,银幕下我泪流满面。 |

|

北影节没看上的口碑佳作终于在上影节看到了!很容易在电影里看到自己,在亲密关系与原生家庭中总是觉得别扭拧巴的自己,像玛丽亚对镜审视自己一样,看电影的时候总是忍不住发散想到自己的生活场景。一开始以为是《婚姻故事》或《坠落的审判》式的故事,看到玛丽亚在心理医生的引导下逐帧剖析生活细节的时候,才意识到这是一个更与「找自己」有关的故事,渴望爱期待爱的女人总被最亲密的人质疑爱,症结在于她从未把自己放在第一顺位,企图用承担和依赖来解决问题。其实关于爱自己才是第一课题,看玛丽亚从愤怒、自怨自艾、崩溃到重建自己的内心秩序,我好像也经历了一段心理咨询,很多关系没有标准解法,唯有自己找到生活支点,爱自己可能是微小的技能点,但也许会解决大问题。 |

|

是一场苦旅,纵使问题不全在你但也不能指望别人,你做你能做的,承受自省成长,自然会得到最优解 |

|

3.5星。从头到尾都透露着一种“女性真实”。真实源于从一开始就比男人更快陷入爱情,之后又在家庭琐事的漩涡中,迷失了自己,为了照顾孩子无法工作,也无法让丈夫合理的参与到家庭事务中来。产生情绪之后,对方做的就是逃离。最痛苦的时候,不管多大也还是哭着喊妈妈。可是去找妈妈,却发现了原来糟糕的母女关系,是种恶性的代际传递。朋友说,“你想留住他,却又把他推开”,一把子狠狠代入。只可惜最后那个全盘接受的过程来得太突然了。明明问题摆在面前,大家都有问题,最后只有女方说,我全盘接受,那男的还是美美脱身了。不过看到咨询师让女主休息,还是感受到了一种导演的温暖。结尾两个镜头不给就好了。 |

|

【我的痛苦你从未在场】我发现没结婚的,结了婚没小孩的,已经离婚的,三种人群对本片的理解完全是不同的三个方向。细节堆砌出了一个被原生家庭阴影笼罩的女性形象。她像母亲般用愧疚感绑架丈夫,却又在失控时退行成渴望母爱的孩童;她宣称追求事业自主,却将职场失意转化为对伴侣的精神绞杀。如同心理咨询师点破的:“你们都在用对方的痛苦证明自己值得被爱”。那些被诟病“俗套”的原生家庭创伤——从未被真正爱过的人,终其一生都在验证爱的不可靠——恰恰构成了最普世的共鸣点。 |

|

表面上是一场亲密关系里沟通的艺术,而深层次的是对自我认知的思考。失去自我时往往容易产生自毁性质的软性控制,它可能来自于原生家庭,也可能来自于恋爱创伤,但无论如何电影用一场心理疗愈让我们至少能面对那一团缠绕难解的线。暂停向他人确认爱,给爱自己一点时间。 |

|

如果我让你抱我,我总是害怕你会松开手。担心被抛弃不敢接受他的爱,通过把对方推开的方式来留住对方。再现了三次的男主出差后场景确实是很优秀的电影级视听,不会表达爱的人,用言语当刀子刺向对方,同时凌迟的是自己。 |

|

女主属实让人看的血压飙升,以及全世界“疯女人”叙事大差不差,背后都是缺位的丈夫和不幸的原生家庭。还是多拍拍《坠楼审判》里的“疯丈夫”吧。硬要说的话爱的暂停键其实是孩子!(不是)1v4谁整谁都疯! |

|

#SIFF#捡到宝了。通过贬低他人来掩盖糟糕的自己,女主看似有些双向燥郁,从管不住脾气到拒绝沟通到原生家庭的伤疤揭露,两性婚姻和两代母女关系,结局的自我苏醒和拯救,良好解决了问题,根源就是正视自己的弱点,拥抱爱意。身边偶尔会出现这样通过伤害别人保护自己的人,更多是不理解和逐渐孤立。女导演能够这么勇敢细致地真实剖析女性和人性,真的让人佩服。 |

|

爱是恒久忍耐,也是彼此留出相对独立的空间。女主不仅在爱情上咄咄逼人,在亲情方面对待女儿和母亲的态度也是极其容易吹毛求疵。嘴上说着都是为你们好,但实际上并没有考虑到他人的感受,就连最后一刻看似展示了看似释然的胸怀,却依旧停留在幻想层面,终究还是过不去自己那一关。 |

|

【B】首作就敢选此题材、用此方式呈现,也是相当有自信了,可喜的是导演的自信确实有底气。问题还是很多,越到后面越跑偏,前半部分抛出的婚姻困境明明有巨大讨论空间但却被回避,最后变成了女主的自我和解?虽然看似动人,但事实上并未回答任何问题,自我的让步更像是自我pua,有点像白男才能给出的结局,不知道导演是不是已经腌入味了。不过拍得还是很成熟好看的,有成为大众爆款的潜质。 |

|

解剖手术刚开始,就把男方样本剔除掉,本来成为议题的“母职惩罚”和“丧偶式育儿”的诘问哪去了?前夫和现任照顾孩子轻而易举,仿佛这是男人不费吹灰之力能完成的事情。 |

|

一开始呈现的是婚姻、育儿对女人全身心的摧毁,随后话锋一转,原来婚姻背后,是原生父母的关系对孩子产生的难以消弭的影响,在之后升华为女人应该爱自己,不要觉得自己不好,不要觉得自己离开了谁会过得不好,独立自主勇敢爱。 |

|

挪威片子却拍得这么东亚,难怪要来北影节…… |

|

爱的暂停键=自我重启键。

与很多着力刻画爱情婚姻狗血冲突的电影不同,暂停键摒弃了部分戏剧冲突,前抛出日常问题,后着力呈现女主角面对问题后,由心理分析师引导后的自省、治愈——心理学方向的因果分析。

虽然这部片子的人物仍片面化,日常情节琐碎,但它是一把带着爱的温柔刀,刀刀见血。

强烈推荐《爱的暂停键》后看《评估》,同样呈现了女性之困:病了疯了-挣扎/探寻-觉醒。

暂停键是文艺写实理想范儿,评估则是抽象艺术哲学派,同时服用,功效更好。 |

|

导演是女性,竟然不了解女性的困境!女性的反省是原罪,整个家庭的震荡凭什么都需要女性来背负。 |

|

东亚女人在北欧 |

|

狗熊嘴大啃地瓜/麻雀嘴小啄芝麻/所有可爱的预期都在有了苦果后轰然倒塌/显然结果与挪威加拿大家庭主妇的预期有些偏差/人生赢家/开着特斯拉/她丑陋脏乱的家/被工作的她美化/在大国博弈棋盘上当棋子/在霸权主义餐桌旁装绿茶/在冷战多极格局中寻安保/在孤立主义思潮下求抱抱/在离婚退群时她们拉盟友/被列强掏空抛弃的盖比山丘/在负责兜底时他们踢皮球/被系统性拒绝的白左老欧洲 |

|

全程未走神 反婚育宣传片hhh with boyu 北影节 @大望路万达 |

|

因为害怕失去爱而把坏情绪留给所有亲近的人,这个主题并不新鲜,只是社会普遍现象,可怕的是这类人往往不自知,本片其实已经脱离讨论家务影响论,转而开始反思问题实质,开始自救,比1.0的单纯抱怨强了一些 |

|

几重镜像:母亲与我,伴侣与我,子女与我,最后是咨询师从侧面提供的倒影。从这里更多理解了一点,为什么我们只可能在远离共处亲密关系的对象,在咨询师提供的第三地带安全空间里,重新培育新的良好关系的想象,所以这种修复的目的更在于新生和创造。不是说心理咨询能解决困境,而是让我们停下来想想怎样以不去可怜自己的应对方式,不去再次陷入索要证明和测试底线的可悲境地,这样生活中好的部分才不会因为一个人的离去而灰暗。可以重述每一个细节,却没有追回的可能。「这样你就能尝尝我的滋味了。」不要让人等待,不要独自背负苦楚,也不要用忍耐来惩罚别人。对自己缺乏信心,才会没办法交出信任。想起一个除夕夜对老妈说,没有准备好为什么要生小孩。但我心里并不是只剩指责。(其实我想推荐给,说我总是把人推开的人,但是我们都习惯了被推开。) |

|

再长的洞房花烛也有烧完的一天,热恋的美好瞬间异变成分手的冰冷告白,在某个时刻每个人都想逃离自己的生活,一个人对你有多重要就能对你造成多大伤害,对镜表演三种我爱你, |

|

母亲出场后原生问题就得以展现,看到还有个弟弟更典型了,母女是同款的付出型,期待别人的感激,因为自己过多的付出而觉得有权随便批评别人,玛丽亚去学校看女儿和玛丽亚去看母亲的两场戏是非常好的例子,两位母亲对女儿都只有诘问,为什么我为了你做了这么多你却是这样的态度,丈夫这样的“老好人”果然又得到大家同情,这就是典型的用沉默逼疯女性然后说她情绪有问题,原谅一位妻子在丈夫离家几个礼拜电话不接信息不回,独自处理四个孩子的生活无法工作,等他回来大谈特谈自己工作的成功时无法给他肯定热情的回应,最后落脚点回到了对镜子里的自己说你很好你值得被爱,不免流于表面口号化了些 |

|

当我们讨论婚姻的时候,我们再说什么。前三分之二看得让我好难过好难受,女主将婚姻和情感关系里那种敏感易怒又渴求依恋的纠结状态,演绎得入木三分,一种典型的焦虑型依恋人格,好在主创并未停留在呈现,而是在结尾给了可以长舒的一口气,让女主勇敢地走出了情绪沼泽,尾声部分的对镜自我鼓励,以及咖啡厅和男主的长谈,让人留下欣慰的眼泪。自我成长和爱的能力有时是一辈子的人生课题,不能停下来,要反反复复,要认认真真,去学习,去复盘,这样才能更好爱别人,爱自己,爱那些值得我们去珍视的。正向表达爱的人,永远是最勇敢最有担当的人。 |

|

没有人坠楼也没有人死亡的剖析,比起婚姻问题两段母女关系看得我是真伤心。Maria是个很麻烦的女人,但多麻烦的女人我都办法指责她,尤其是孩子这么多,任何人脾气都不会好的(非常现实的一点)。亲密关系中的伤害议题已经屡见不鲜,怎么处理才是难题。 |

|

因为《爱的暂停键》获得2025年第15届北京电影节 天坛奖 - 最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角四个奖项而关注这部电影,没想到本片早在北影节之前就已经出资源,查了下,原来2024年就在挪威上映了。04.28 下载完成,05.27 终于观影。起初是浪漫爱情片,后来变成家庭伦理片。男女主角的婚姻出现问题,夫妻双方都有责任(四个儿女或多或少也是造成如此局面的“导火索”),至于孰轻孰重,不同观众可能产生分歧……附注:不禁联想到我四个亲姐的四段婚姻,虽然也不免存在一些矛盾/冲突/问题,但她们至今都维持着“原配”…… |

|

真是很厉害的片子,印象很深的是剪辑,每一刀都恰到好处,节奏特别好,也很会删。那段重复说分手的闪回也很厉害。以及这部片子完整展现了心理咨询对大部分人的治愈程度,仅仅只是最简单的聚焦问题和提供倾诉空间就已经能让一个人获得新生了。最后:人是要自救的。爱不是怕别人放手,是自己要主动伸手。 |

|

一部看的人无比共情的电影。或许只有真的在感情里经历过被“宣判死刑”前的煎熬时刻,才能够明白女主的挣扎纠结有多么真实。一边希望对方不要走,一边反思是不是自己哪里做得还不够好,配得感缺失的人,总是在被生活伤透之后,还要笑着说没关系的是自己的问题。当女主独自一人面对心理咨询的时候,她遵循着指导终于找到了症结所在,原来早在她意识到之前,一切都已经默默埋下了种子。影片的最后,女主对着镜子给自己肯定,看得人动容。和解当然没那么容易,但是放下别人之前,或许先要学着放过自己。 |

|

开头那么多母职问题不解决,结尾怎么变成原生家庭个体反思了,驴唇不对马嘴 |

|

普通的不能再普通的电影,15分钟毙掉

2025年居然还能在北影节拿四项大奖,可想而知评审团的水准 |

|

表面看是一部讲婚姻关系裂痕的电影,它更是探究经历第二次婚姻失败的女人的灵魂。首先探讨实际的婚姻冲突,随后深入到女主的内心,并且非常具体,也有原生家庭的问题,过程本身就像一次疗愈。亮点在第二次婚姻咨询中心的戏,丈夫缺席,妻子独自面对自我剖析,她被迫找回理智。我们会随她的记忆梳理出真相,这里讲出了婚姻生活中的一种不安全感,我好像从没在这类电影中看到过这样的(类似悬疑片里的案件回溯)处理。女演员确实好,拿了天坛女主,后半程的表现很突出。 |

|

北影节囊括最佳导演影片编剧女主四项大奖的大赢家,作为导演的首部长片实属不易。讨论夫妻感情的片子太多,而这部片子用一种克制和冷静的北欧风格理智的把感情消融和矛盾的现实表达了出来。其实大部分情侣感情出现裂痕的原因除了出轨都可以归结为这对夫妻的问题。从自己的立场来看自己都没错吧,可对方也没错吧。不能与自己和解就没办法去处理好一段感情,感情的习题远不是你情我愿那么简单的单项选择。个人觉得如果没有那么多孩子可能这对夫妻的感情会相对平静的再延续很久吧。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (3876票)

7.6 (3876票)

![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.50 (热度:4.12)

7.50 (热度:4.12)