|

剧情支离,需要做减法。但结尾那部分实在是很喜欢。男主如宗教般刻板虔诚的家教,到头来不过是为了成角儿让人伺候。抛下这些装和套,人才能活起来。人活了,什么束缚也就都能打破了。男可以唱旦,女可以坐箱子、唱老生,武家坡能用来蹦迪,杨门女将也是杨家将。别惦记你那调门了,你要跟驴比赛啊? |

|

《盛夏未来》后,近三年国产最佳青春片。几个主演就连他们周遭的空气都是清爽的,让脏脏的我暂时干净了100分钟。真挚的少年意气,真挚的“三人行”式友情,真挚的人生抉择,一次次撞向心坎。用倒仓、大小嗓、老生与花旦等京剧概念,串联起“性别气质/未来方向的自主选择”这一核心命题,水到渠成般自然又令人感动。冲破社会枷锁,男可唱旦,女将也是杨家将。当小磊最后以花旦之姿绽放时,从小就被身边人反复规训辱骂“男生没有男生气”的我,那些心底的伤疤,又在电影的世界里被治愈了一次。 |

|

一部带戏曲元素的青春片,没想到出乎意料得好!是一部视角独特情感普世的难得的青春题材电影。

首先能导演的切入点非常有趣,用“倒仓”这样一个对于年轻戏曲演员非常关键的变声期来作为故事承载点也非常巧妙。

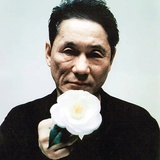

导演选角都很不错,没有像其他电影那样找成熟演员故意扮年轻,毕竟这种扑面而来的青春气息是无法表演出来的。边程的青涩感呈现得很好,而《嘉年华》里的周美君也长大了,出演一个唱老生的小姑娘也显得非常独特,而陈少熙本身也有戏曲学习的经历和基础。

“倒仓”其实更多是青春期一种比喻,就像编剧说的是一座桥,桥那头是悲是喜我们很难预知,但在桥这头的时候要尽可能享受青春本身的快乐与自由!

电影作为文化窗口让观众感知年轻戏曲演员的特殊经历,更通过孩子的友谊让人赞叹青春的美好,重温青春期的成长感悟。年轻真好啊! |

|

不无病呻吟已经甩很多国产青春片一大截了,可惜戏曲唱段还是得找专业人员配唱,边程的旦角扮相简直美炸23333 |

|

孙小磊让我想起童年戏曲学校的一段经历。倒仓隐喻男性气质焦虑,小磊被要求扮演舞台上的老生,但他内心深处向往的是白娘子。这个不是明写(当然也不能明写),但有多处暗喻。比如耳机里听的游湖,梦中被旦角服饰的周美君所感召,等等。对于小磊而言,女老生周美君代表面对真实的勇气,他也在这个“不男不女”的假小子身上寻找自我。除了父亲以轻蔑的口吻羞辱男旦的用词之外,似乎找不到其它语涉性少数的台词。但是“酷儿”仍旧无处不在。尤其是在这样一个崇拜“阳刚教育”的当下,让观众看到这样一个怀抱梦想的男孩,在舞台上打破性别界限,勇敢表达不符合“大男人规训”的自我。中国传统对性别角色和性别关系的多维度理解及包容,与少年的自我成长及蜕变融为一体,最终达到一种超越的美(男孩扮演女孩角色不是羞耻,也是美)。 |

|

火车可以买站台票吗?

站台票是指火车站为接送旅客的人员提供的临时乘车凭证,而非购买特定站台的火车票。在中国大陆,自2007年起,车站不再出售站台票。 |

|

上影节第一部,没想到是部惊喜之作!戏曲少年的盛夏青春物语,女性编导的细腻视角将少男少女青春里的种种情绪刻画得足够动人,躁动喧嚣、热烈敏感、苦闷彷徨…它就是国产青春片该有的样子,但又不止于青春片的范畴。戏曲中的“倒仓”是决定梨园少年们命运的关键门槛,而与变声期同步的青春期也是每个人长大成人前的关键时期,导演在故事中探讨了很多议题:中式家庭中的父子关系、女性遭遇的职业偏见、传统文化的断层与延续、性别意识的焦虑、自我认同的缺失等,情节很容易引起观众共鸣,最喜欢三人酒吧打闹那场戏,主角时而穿着现代化身时髦乐队,时而身穿戏服回归传统,两组镜头交错剪辑,古典与现代、传统与新潮交织在一起,构成主角不被定义的青春群像。三位演员选的真好,边程和陈少熙很贴角色而且很有少年感,周美君居然是《嘉年华》里的少女小文。 |

|

青春就是经历时觉得寡淡,在回忆里才变得浓烈。 |

|

从一个比较小巧的切入点展开,去展现成长过程中面临的困惑和痛苦,大的框架还是传统的青春类型叙事,但是处理的清新动人,神清气爽,丝毫没有做作矫情之感。变声作为男性在踏入成年后性成熟的标志之一,不仅作为“男孩”和“男人”之间的区分,同时也成为了唱戏这件事职业生涯的重要划分。在逐渐克服对倒仓这件事的恐惧(即男性的阳刚焦虑)之中,男主角也逐渐与自我达成了和解。最后的一场戏,不仅是向传统的父权制“宣战”,也是“新”对“旧”的颠覆。不用经历倒仓的女人,也可以唱出动人的老生;经历了倒仓的男人,也可以演绎细腻的花旦。杨门女将也是杨家将,没有谁可以定义谁。这种对于性别流动议题的淡淡处理,在国产青春片里的确少有。如果真要说有什么可以更好的地方的话,我觉得在人物的背景交代上可以再深挖一点。 |

|

京剧元素的融入也没能逃脱青春片的泛滥范式,无因无果无弧光,纯靠事件积累推动情节发展。内容上传统的强势父权、被社会主流价值观规劝的女性身份认同、刻板又有毒的男性气质偏见、京剧演员因为倒仓被命运的无情裹挟,随便一个方面去深描或点到为止都会比后半段直接热血“青春追梦”和大结局一起追火车高唱《定军山》好得多…… |

|

#18th FIRST# 倒仓是个坎儿,是小演员成角儿的坎儿,也是性别认同的坎儿。这个题选得巧。但执行层面略显温吞、寡淡。没有尖锐的痛,也没有张皇,一切都清清淡淡的,收缩到一个戏校青春片的格局里。倒仓作为一种上天的筛选机制,其残酷性没有被充分展现;而性萌动又拍得过于干净,少了性意味。

既然拍“坎儿”,不如就字面意义的拍,就是几个孩子站在连接着成人世界的大门的门槛上,向外张望了几眼,一切痛、茫然、困惑,都在这几眼之中。

周美君挺好啊,可甜可丧,眼神凌厉,有一张有脾气的脸,可以容纳不少故事。 |

|

#FIRST#算是这次比较期待的一部,故事混乱,表演稚嫩…坐在第二排看的,青春晃动头晕目眩,但对剧情推进并无帮助。如果不是男主角综艺火了,这部宣传流量也可能就一般?之后主竞赛不报指望了,希望还有黑马。 |

|

电影整体给我的感觉就像是,夏季午后闷热时,突有一阵风 |

|

和唱花旦的小妹一起去看的,看之前怀着作为戏迷的苛刻预期,看之后却觉得很多细节很喜欢,整体值得一看,把乾旦坤生和青春期性向的困惑与探索结合得蛮恰当。非常喜欢女主角的选角,乍一看不属于主流第一眼美女,但太耐看了,看的过程中我大概和小妹感慨了八百次“她真的蛮好看”,有女少年的疏朗清隽,又有一种自然跳脱的活力,很喜欢。男主角那张脸和通身气质,一看就是唱男旦的,前面让他唱老生真是怎么看怎么别扭😅 男女主角之间莫名出来一种四爱的氛围……宋小川在戏里的每一幕感觉都是在过程派男旦的戏瘾。最后杨门女将里的替身,全是我认识或知道的戏校小朋友。结尾定军山仨人唱出来仨调门儿。但瑕不掩瑜,还是会想推荐一下的电影。 |

|

想到童年青少年时期很爱看这种真•校园片,带着对长成大孩子体验片子里情感的憧憬。现在则姨母笑于这种片子是真的找年轻人来演,生涩得恰到好处,免去看老男人扮嫩美肤。名叫倒仓,但情节在倒仓上铺排的压力不够,只有父亲反复提,没看到角色自己的包袱。变声是生理上的变化,精神上的压力来自于周围的期望,心胸狭窄厌女骂人“二尾子”的父亲作为全片反派其实非常阴暗,但要东亚式和解。边程在胡玫的红楼梦里把宝玉演成了贾环,这里面台下嗫嚅和小青苗选拔的入戏倒的不错的反差,但没有和台下女孩对出张力是手法略欠。其实女孩的生理变化也有事业的烦恼。主角和他的小伙伴到底喜不喜欢唱戏,还是没有看出来,有天赋未必喜欢,喜欢的又未必尽责。盔箱师傅元奎也能打进好莱坞。 |

|

原本以为只是一部普通的校园青春片,没想到里面放置了一个关于性别认同和性别规范的巨大题眼,算是今年真正意义上大银幕的性少数议题电影。将这一切放置在传统戏剧故事中简直再合适不过了,这是一场传统文化与现代青年间的内在交锋,极具时代敏感度。社会在进步,文化在传承,如何实现二者的平衡,靠的就是当代人的每一份坚守与创新。 |

|

杨门女将也是杨家将,倒仓了也能惊艳唱小嗓,女娇娥也可以唱老生,小花旦也可以是男儿郎。将戏曲元素与青春题材融合在了一起,真妙,真好。 |

|

学过戏的人看了很有感触,超级好看! |

|

久违的惊喜又灵动的国产青春片,把戏曲和青春题材结合起来实在很妙,既降低了观影门槛,又能激发新一代观众对传统戏曲的兴趣。虽然本质仍然是有争执,有阵痛,有别离的青春迷茫故事,但胜在气质轻盈不卖狗血,还融入了戏曲演员的出路问题,传统里性别歧视的糟粕,角二代和辈分分明的阶级现实,青春时期对于性别的认知矛盾等议题。不仅最后的汇报演出甚至还有点燃,结局收尾也很利落。以倒仓的压力作为推动情节发展和人物成长的“定时炸弹”,轻巧不说教地反了一把成功学。不成角就没有出路了么?如果是真正的热爱,总会找到路的。三人在迪厅里放京剧那段想起了柔道龙虎榜,在周美君的身上看到了桂纶镁的影子,还认识了几位新生潜力股,真好。 |

|

18届FIRST01,不像电影。 |

|

既是昼思夜盼的盛典,又是不知吉凶的祭奠。青春遇上古老的戏曲,前途和未来首先需要认清自己。

时佳慧是个很有趣的设定,完成度也高。但为什么没有家人给她过生日,甚至为什么学老生,都没有交代,也就让这个设定和实现有了局限。

而作为极其封闭的行业,监考老师能对世家子弟直言不讳应有历史的或师承的恩怨,但并没有。也成为了过度的戏剧性。 |

|

剧作扎实,类型片的结构,情感充沛细节丰富,编剧是真的有生活,这作品是越看越投入越有吸引力。戏台上杨门女将的交叉剪辑情绪饱满印象深刻,也让我百感交集。大屏幕上看着舞台上的表演,戏曲服饰熠熠生辉,动作潇洒,深深感受到了舞台的魅力。送别的定军山是京剧和中国电影在历史上交融的彩蛋(中国第一部电影《定军山》)。五星,推荐。比普通打打杀杀的商业类型片还是有意思多了。 |

|

本片并不胜在把青春塞进戏剧故事里,用“倒仓”来表达青春期的变化和迷茫,而是胜在,用一个传统的节目去爹化,战胜自我的同时战胜束缚的传统。汇演之后,小磊的父亲明显低调了,说着一些内涵的赞美和鼓励,看似对自己孩子成功的喜欢,实则是对自己失败的低头,失败来自于自己青春期的倒仓,也来自于内心传统观念的固执。男主旦装美!时哥这个角色好喜欢啊!不过既然电影是关于青春的,总没能摆脱撕逼的情节。 |

|

“倒仓”背后不过是前人所谓的条条框框,挺特别的角度,挺惊喜的议题,学过戏曲的年轻人演电影还挺有优势,口条比某些流量强多了。 |

|

这部电影无疑有成为一部真正好电影的苗头,当然只是苗头。少年的情感,青春的况味,成长的烦恼,学艺的艰辛,甚至对性别刻板印象的反抗,兼而有之,自然也样样不足。 |

|

青春片中规中矩的套路剧情与京剧文化两个“老”题材组合混血而成。剧情节奏和矛盾转折、情节走向和结局都蛮套路的。京剧世家的压力,性别意识的觉醒,对生理变化的恐惧,以及情感的萌动。这些元素融入碎片化叙事的情节里,或许短片延长至长片就会容易把剧情的亮点扔进漫长的格式化流水线中。作为导演的长片首作算是及格的。相比男主角,周美君的表演更佳,仍有上升空间。 |

|

18th FIRST ,利用京戏藏了一个性少数议题,汇报演出没选《游湖》,否则稍微铺陈下就是另一个东西。 |

|

虽然看的影厅很差银幕发绿,男二粉丝很热情,叙事上还是有太多无效或经不起推敲的笔触,但依旧会为内容所动容。很精巧的切入角度,小演员们也确实撑起了这部电影,对戏曲的使用更贴脸一些观感会更好。(确实是最近院线看过最好的了,特别是对性别的敏感和关注🙂↕️) |

|

本来觉得前面还有些可圈可点之处,结果结尾疯狂煽情纯纯败笔,毁掉了之前所有的努力。 |

|

京剧是绝佳的性别光谱演练场啊 |

|

三星半。小成本国产青春片里属于很能看的了,可以称之为京剧版《蓝色大门》,三个主角的关系处理不错,有那种微妙而有张力的感觉,女生男旦性别关系倒错的题材其实可以拍得更深,不过可能也是有一些限制存在,励志部分显得落俗套,总体上,作为新导演首作是及格的。 |

|

#FIRST24,空有形而无核,整部电影就像片中的一个情节,舞台搭好,戏服上身,嗓子却哑了,形式主义玩不到极致就,内容的空洞就会显影。 |

|

戏校里清澈纯粹的青春文学,利用倒仓作为切入还不错,对长辈与性别两种对抗的表现有微妙体现,故事单薄了些。 |

|

一口闲烟把余生抽成窝囊,一顶盔头让青春无法素身。戏服上的绣活,台毯上的花纹,盔帽上的雉尾,磁带里的粉戏,喜欢一样东西,是打心眼里高兴。手眼身法步求的不是成角的伺候,胡琴换唢呐找不到合适的调门。女孩不能坐盔箱,不变声就没有男子气概,一马离了西凉界,倒仓之后还有小嗓唱那风萧萧雾漫漫。 |

|

好灵啊!想起了小时候的夏天~错乱的性别意识,压抑的父子关系,混乱的梦想爱好……风扇一吹,耳机一塞,都没了。男二声线像佟大为,短发女孩太灵,多演戏! |

|

青春片范式,类型片拍法。轴线离奇,调度混乱。戏曲的壳和倒仓的点都没找到抓手,不成立的地方也太多了。第三幕也是有幸在影院看到了扎克斯奈德拍的《杨门女将》。 |

|

看了片子才第一次知道“倒仓”的意思,所以其实也就理解了电影的主旨是想讲关于青春期的一切,生理的、心理的、家庭的、学校的、友情的、也许还有懵懂的爱。作为导演处女作完成的相当不错,几个小演员的选角和演出也都很好,期待20岁的他们接下来更多表现。值得一看的小片,哦对了,还能看到一喜的张弛呢,绝对不亏。 |

|

学生气息很浓厚,像是拍的毕设。 |

|

视听扣大分,尤其是敷衍的、行活的摄影几乎要毁了这部片子,没有视角没有设计,就是用最普通的方式拍摄,大佬们要是不想接项目以后也别来霍霍年轻创作者的作品吧。青春和京剧的混搭是别出心裁的,但是京剧的元素并没有展现得淋漓尽致,同样青春的那些小情绪也只是点到即止,有点儿两边都不靠的感觉。最后给周美君的演技点赞。 |

|

祖先的幽灵平等地规训每一个人,男人,女人,想做女人的男人,还有不敢做女人的女人。上下五千年的执念向来是“做人上人”,而不是“做你自己”。干净、真挚的青春片,像湖边低垂的桑枝,一面太阳照射,一面顾影自怜。 |

|

不抛洒狗血,只讲述一个简单的关于少男少女青春期情窦初开的“爱情”以及“友情”故事,有懵懂,有小心翼翼,还有试探。在这之外,还有个人对人生的选择和坚持,哀而不伤,乐而不淫,一切都像夏日午后飘过的一阵微风一般美好。7分 |

|

★★★☆ 梅蘭芳與孟小冬大概都會被氣到一腳踹翻棺材板,指著鼻子大罵,誰說男人不能唱旦角、女人不能唱老生,不懂硬要裝懂的京劇行家,拋開事實不談的好為人師,好好好,這很爹。倒倉,是青春面對未知的惶恐與好奇,是未知變已知時,直面遺憾並擁抱遺憾;倒倉,更是性意識與自我意識的覺醒,對父權定義生理性別的叛逆,去他爹的循規蹈矩,我的性別由我自己定義。前者,已經被太多青春片講過太多了,後者,倒是值得細品,即便表現得保守,卻也在當下已屬難得,只可惜,高潮戲的閃回著實匠氣,父子和解更是大大削弱了這一場叛逆的力量感,需要出走的不只是娜拉,娜拉的孩子也需要出走的決心。邊程、周美君、陳少熙三個人的表演給電影加了不少分,鮮活而不輕佻,周美君確實是三人中最好的一個,但是金雞獎影後提名也有不少鼓勵成分。 |

|

我还挺喜欢这片的,青春片融合了传统戏曲元素,把常规的故事模式放置在一个相对陌生的环境下,酒瓶装新酒。

长辈们的希冀,有的是因自己当年未实现的轨迹而对孩子的严格要求,有的是过于一帆风顺而对孩子的随意放任,我觉得这俩小孩应该是互相羡慕对方的家庭,唯有演老生的女孩,才是真正坚定自己的自我。

边程其实挺帅的,但不知为何在《红楼梦》里造型那么丑,周美君长得像我们高中时期的女班长 |

|

开头还算有趣,明亮的京剧学校与阴暗的只有父亲的家形成反差,几人的演技也很自然。后面陷入毫无内容的重复,俗套的青春式小打小闹嫁接在京剧演出的片段间,反而拖了京剧后腿。父亲的管教、前途的迷茫完全没讲出所以然,然后就奔跑、放歌,煽煽情就结束了?仅几处蒙太奇炫了点技,剧本简直太弱。 |

|

节奏太温吞了 |

|

【5】通篇下来最差的就是剧本,First还给个最佳剧本奖,可以见得我国电影节水平烂成什么样。电影最大的问题是没有剧情感,看不出青春片的痕迹,随便剪一剪就可以变成戏剧纪录片幕后大电影了。一个极为简单的接纳自己,“男生可以唱旦角,女生也可以唱老角”的故事。导演无法利用好“倒仓”来焦虑观众,也无法用青春片的“新”来打败电影中有毒的男性特质,在安全与腐朽范围内的出格和叛逆,就导致最后杨家女将的“出逃”戏非常矫情。所以才反衬《过春天》《盛夏未来》那种自由洒脱的离经叛道和短暂出走的难能可贵,因为完全是自由的姿态。于是乎本片完全在浪费戏腔与表情,捯饬成京剧大电影得了。 |

|

关于性别方面浅浅涉及,还算有趣,但该说的都没说,不敢迈出第二步。套着京剧的壳儿讲处于青春期的少年时代,真的是不够入流,缺乏太多的东西,缺斤少两的剧本。 |

|

戏曲青春,很俗套的青春成长故事,不过用京剧倒仓来讲述青春期的性懵懂和性别认同的切入点特别好,也是后续矛盾的核心,当然不能要求像霸王别姬那样探讨这个问题,整体观感还行,中间有些电视剧感 |

|

2.4 内年first创投的状元,开场几分钟还挺吸引人的……但后面就一坨浆糊。不知道在讲什么,连想讲什么都猜不出来……感觉什么都有点,但什么都含含糊糊。还是剧本有问题。 |

|

5。不管是闪回还是煽情其实都在侧面体现导演对自己剧本的不信任,不信任它本身有足够的能量抵达观众。其实说到底还是剥削了这个题材,仅仅是用了倒仓(变声)的梗,而只是浮光掠影地展现了青春期的性探索与对父权制的反抗。不过还是得感叹,京剧真是LGBT题材的宝库啊,每次看到那一对男孩/一对女孩的戏,总是会不禁觉得ta们之间要产生什么情愫。 |

![豆瓣评分]() 6.9 (4215票)

6.9 (4215票)