|

8.5 #bjiff第8部,也是我个人的第700部,非常荣幸是这个片子。

失去孩子是一场绵延不绝的痛苦,时间没法治愈,丈夫的陪伴没法治愈,沉默徒步也没法治愈,“如果已经尝试了太多次就应该适可而止”,生活本就没有太多出口。全片有几处没来由的笑声,但每次笑过后每个人都更痛。

结尾太棒了,被失去孩子折磨的女性和被养育孩子折磨的女性在漫长的对视后,接过奶箱,成为彼此的出口。(我心目中这届天坛的最佳女主。btw看到你们荷兰人齐刷刷掏出不同夹心的全麦面包当午饭还是觉得很震撼 |

|

grief is a personal thing that we can only deal with it alone |

|

12/11/2023 看简介的时候以为是一些关于母职的探讨性的东西,结果看完发现是很柔软的一种情绪,也合理,母亲本身就是这样一种东西。只是不太符合我的期待,以及没明白徒步老头的那一条线。 |

|

荷兰丈夫总观察她脸色想陪陪她已经比很多男人做得好了吧,但怀胎辛苦九个月生出来就没了对母亲打击应该很大,所以她执着于挤奶捐奶,结果因为曾经得过梅毒医院不要。这是个又沉默又抑郁的片子。p.s.这是我第一次看见吸奶器长什么样,恐育+1 |

|

这种夫妻关系真的让人羡慕 |

|

乳汁是一个符号,是女主与孩子/母亲身份之间的连接。有人接受她的乳汁,意味着她作为母亲身份的被接受。 |

|

只有女性创作者才能把“母乳”发展出这些切身的细腻感受(查了下也确实是导演从自身经历出发后慢慢形成的这个故事) / 整体上都很喜欢,但对徒步这条线稍有疑问。虽然徒步本身也是“独自探索悲伤应对”的一个方向,但在片中的比重稍大了一些,处理上也和母乳捐赠线很平行。或许减少一点篇幅,或者增加更多探索出的悲伤应对方式,会更好? |

|

虽然是北影节主竞赛的片子,不过买这场其实是因为出品地区是荷兰🇳🇱。

当然这个题材也挺好,是值得关注的一个命题,导演在映后交流中也表示自己也正在哺乳期(第二个孩子),所以会有很多切身感受,也有参考自己亲戚的案例和对荷兰当地的母乳捐赠制度有充分的调研。

查了一下,中国也已经开始陆续建立母乳库了,数据显示,上海市儿童医院母乳库自2016年6月成立至2023年10月,累计母乳捐献者895人,累计捐献母乳量为800多万毫升,受益人数2339人。

不过我震惊的是母乳放在冰箱内可以保鲜这么久吗?看到女主存了这么多还是蛮震惊的!也查了下,如果用冷冻形式保存得当的确可以到两三个月。

能理解主角靠母乳捐赠来缓解内心悲痛吧,电影不错,就是感觉整体有点单薄,徒步线与主线似乎也结合得不够紧密,还可以更好。 |

|

角度找得特别好这点恐怕不是男性创作者能办到的

可惜难掩匠气 |

|

#14thBJIFF No.13 @英皇 最佳女主角预定。全片可看作只是流产母亲的独角戏,被放置在三种环境中(亲密关系、组团徒步、以及乳汁处理中)进行特定的表演,周围的人均是沉默的,在看似无能的外表下又时刻有着陪伴的情感任务,但终究对女主来说是可有可无的。而在各种关系之间的游走又因影片最后语言的转变找到了一个出口,也将女性困境上升到一种语言-国族困境。 |

|

人们的悲欢并不相通 每个人有自己的悲伤疗愈过程 只有女人可以这样处理好乳房、母乳、失去小孩子这些过程中的隐形痛苦和难言之隐。用音乐和黑幕转场 蛮特别 适合这个mourning主题。最后ending很猛!! |

|

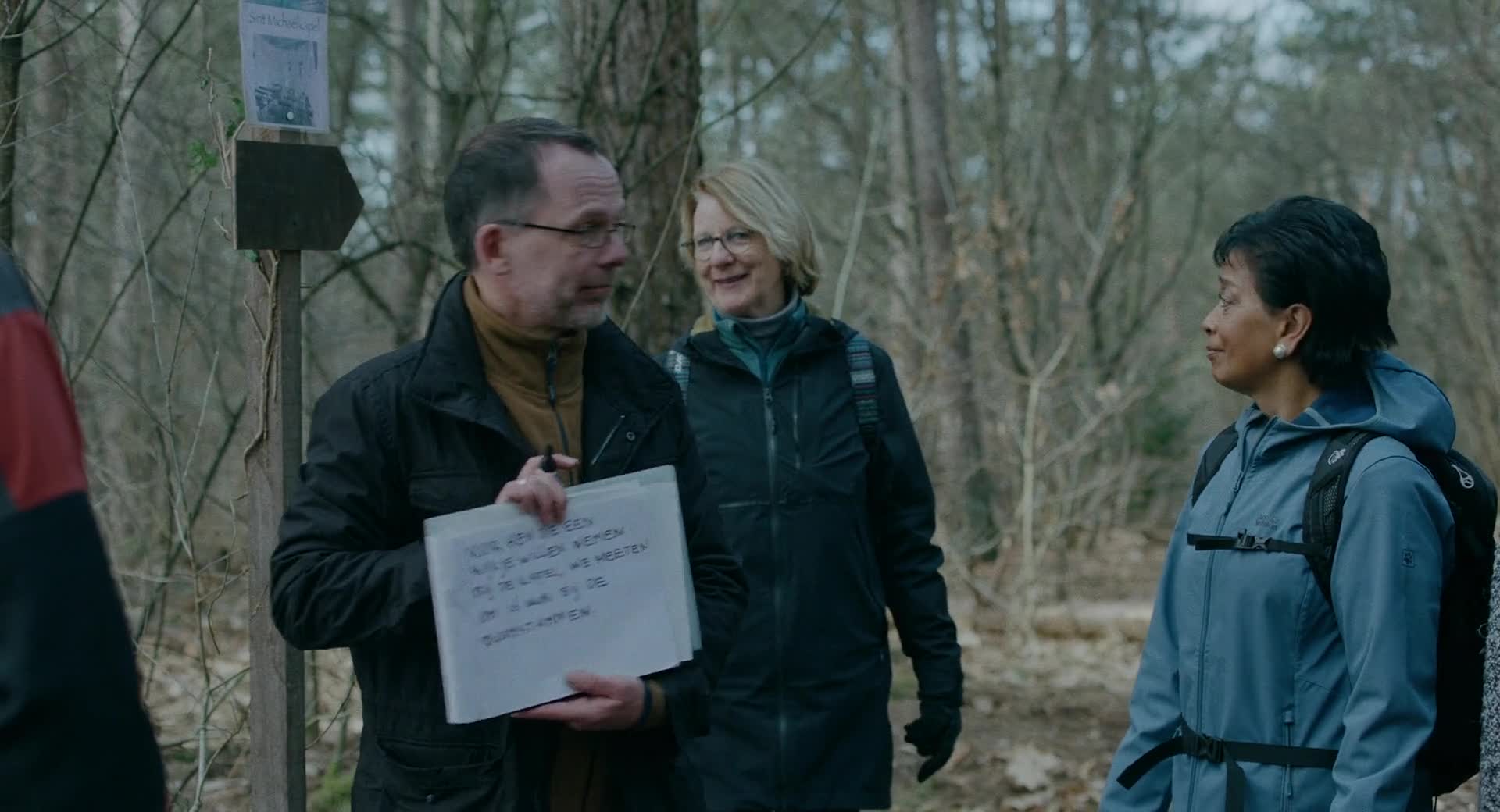

6 台词极少,大部分时间我都睡着了。经历流产的母亲身体却还没有停止生产乳汁,她决定为这些乳汁找到更好的归宿。一个女人的身体里能爆发出多大的力量,这部电影会让你惊讶。“静音徒步”的概念非常有趣,他们用沉默来完成哀悼,在自然中汲取能量,治愈内心。

导演和男主演亲临现场做映后分享,丈夫这个角色让人非常有安全感,夫妻二人的互动也细腻自然。故事源自导演和家人的真实经历,她把目光投向这个不曾被关注的女性问题,向有类似困扰的女性给出了答案。换种思路,一切羞于启齿的事物背后,是不是都等待着电影人去发掘呢? |

|

这部电影最让我触动的其实并不是和母乳/生育/女性困境有关的内容,而是影片中的沉默哀悼徒步小组,一部分人选择开口交流、与世界和解、用欢声笑语释怀悲伤,而另一部分人则选择继续保持沉默、把伤口留在心中,最妙的是,这两部分人不仅可以互相理解、为对方的选择感到高兴,更可以在做出不同选择之后,那么自然和谐地继续相处,真的有打动到我,好想参加啊! |

|

入围北影节的天坛奖之后,趁着EFM的最后一天找出这部电影。全片台词量比较少,文本气质也符合我的口味,最后女主趴着一堆奶瓶上的样子,就像倾听篇幅之外那个孩子的心跳。稍微疑惑的部分是,外出徒步的情节帮助并不大,是并非无可替代的那种段落。 |

|

😀我看的时候感觉能闻到母乳的味道我去 大银幕再看才发现这部片子的声音也做得很好 很细腻 |

|

流产后产生的乳汁,就像小说中老人拥有却没有使用的超能力,失去价值,也意味着流产的女人(罗宾)在牺牲正常生活多月后一无所获,陷入价值空虚。罗宾竭力使这些乳汁产生价值,其背后是未能成为母亲的女人对自我付出寻求肯定的过程。片中展现出失落,失望,而后坚定的乳汁捐献之旅,伴随这一过程的是罗宾本人在自我哀悼中寻求内心自愈。不过这一自愈的完成不仅仅靠内在的愈合,同时也有同一境况之人无声的同情。两条线索,一方面主线寻找乳汁的接纳者,一面在无声徒步中mourning。两条线索同时进行,当哀悼被重新发生的人与人的交流化解时,意志也重新建立,并在最后得到的接纳中获得肯定。乳汁重新拥有价值,罗宾完成了其追寻的认同。 |

|

整整两冰箱的母乳,是一个母亲的丧子之痛,和作为女人难以言说的酸楚。影片最好的设计是用沉默来表达复杂的情感。登山社成员的沉默,是一种对苦痛叙事的拒绝:丈夫在得知妻子患过梅毒后的沉默,是对于妻子过往的抗拒;妻子将个人信息发布后到了网上后,面对回复的沉默,是面对网暴和羞辱隐忍;最后的段落里,女主沉默的将所有的母乳送到一位母亲的家中,母亲沉默的接受了女主的母乳,是女人之间的理解和惺惺相惜…….不否认整体有些流于形式,以至于很多细腻的情感没有表达清楚,但女性导演的关切,依旧能给观众带来惊喜。 |

|

无声徒步团 |

|

8🈷️30日,19:15威尼斯电影节,全程的台词很少,交叉平行蒙太奇叙事,将极简的故事,迸发出角色内心深处暗潮涌动的情绪,可见女性导演细腻的情感表达。尤其是两处女主独自相处没有语言的行为,拿着奶瓶在桌上推向远处,又滚回来,最后一次奶瓶停住了,她伸出食指呼唤它回来的时候,像是在与自己死去的孩子对话,渴望他回来。独自开车将母乳送走,车停下,打开后备箱,躺在奶瓶上,用身体抚摸奶瓶,眼神里充满了不舍,与孩子的告别。所有那些极简的,女主独处的镜头,都在无声中将情感拉满,演员很棒,导演很棒! |

|

苦与泪都化作了奶水 |

|

2024bjiff#情感很好,结构一塌糊涂,徒步情节以及周围性格单薄的配角对于主线没有任何的促进作用和意义。两位女性最后的对视、心理活动和行为意义很丰富,开门对视、本能抗拒、蓦然接受,如果能从一开始就着重刻画一下最终接受乳汁的女性感觉会在整体上更能凸显影片丰富的情绪。 |

|

宜家样板间中的生活,仍然令人坐立难安 |

|

怎样才能离母亲更近一步。流产后的女主一直分泌乳汁,为了缓解失去孩子的痛苦,也为了让自己的乳汁能够哺育一个孩子,女主决定将自己的乳汁捐给需要的母亲。可惜这个过程并不顺利,女主找寻了其它方式来减轻自己的执念,但好像都帮助不大。直到最后,终于找到了需要的家庭,才达成了自己的愿望。乳汁是与孩子的纽带,丧子之痛是无论如何无法忘却的。只不过,能够养育其它婴儿,便能一定程度上治愈自己。没有宣泄的情感,全是细腻隐忍的细节。 |

|

8/10 沉默占据了大部分篇幅,身体符号替代语言言说着难以形容的感受。理解了乳汁是母亲和死去的孩子的唯一联系,就可以理解她的痛苦和执拗和丈夫、朋友的陪伴也不能消弭分毫的悲伤。在遇到结局那位母亲之后,两个人就沉默地相视,在沉默中渗透彼此的生命体验,用行动宽慰对方的痛苦。这是独属于女性的默契。结尾是我能想到最好的结局。徒步的线索和捐赠乳汁的故事平行讲叙,孤独是两端经验的公因式。但个人还是觉得有点太淡了。 |

|

如果她没有的梅毒,她很快就会被治愈。 |

|

静默徒步很好。而其她的部分,这种伤痛和身体是一个容器(虽然女导演可能主要不是想表现这个部分)也相当直白。很克制,很好。另一种意义上,也算是最好的10,B,T教材之一 |

|

细腻又执拗 |

|

真好啊,非常细腻。是那种关照处境治愈内心的电影,是人生某个阶段艰难的旅程。好在她遵循指引去生活,在适应社会规则的同时也不忘寻找出路,活得认真且仔细,这份真诚挺打动人的。默哀之旅其实也是在遵照着规则,但规则又顺其自然地被打破化成了欢声笑语,人生旅程也应如此。 |

|

母乳应该也是她和宝宝最后一点的连接吧。 |

|

最打动我的其实是女主角曾患梅毒的设定,除了硬性的法律条款规定无法捐献母乳外,没有人介意这件事,甚至可以说没有人在意,这就是女性创作者存在的必要性。 |

|

在北影节连看两部女导演的作品

荷兰的故事是流产的母亲以乳汁的形式沉默而忙碌地哀悼孩子

法国的故事是失去母亲的女儿用大量的影像和声音再创造母亲

都在讲述着浓稠的交织和传递

通过血液 通过乳汁 通过情感 通过创作 |

|

《乳汁》失去孩子的痛苦,时间没法治愈,夫妻的情感没法治愈,沉默徒步更加没法治愈(这个沉默徒步真的不适合治愈这种内心伤痛),捐献母乳将母爱与情感延伸亦是倍加艰难。

故事没过多交代女主以及家庭的过往。几次“突如其来”的笑,可以看出女主并不是“自闭”性格。

接受母乳是人怎么那么冷漠呢?

|

|

母亲的执念迫切需要找到一个出口 |

|

在寻求身体功能被接纳被认可,被充分利用而被抛弃;在无声的徒步行走中失去表达,但又重新找回连接。电影有种古怪的冷漠又温柔的气质。 |

|

在iffmh 曼海姆海德堡电影节看的,感情非常细腻,导演的映后会特别精彩 |

|

3.0。 |

|

BJIFF 2024 No.5非常细腻的女导演作品,女性的身体真是伟大而温暖,每份乳汁都好像连接着母体的心跳。映后导演好美好有气质啊啊啊啊!!! |

|

在失去孩子后,也许她想通过一切方式来证明自己也可以当一个好母亲,却终究难免事与愿违。乳汁是母亲和孩子之间的联结,乳汁的分泌会激发身体里的母性,却终究不能给她一个孩子。如果那样的梦想在自己身上无法实现,不如选择成全他人,善事的积累也能帮助自己争取获得奇迹的资本。有时候觉得一切仿佛都是一场梦,却会一次次在梦醒后被残酷的现实击溃。如果真的能够想要即所求,也许就不会有这么多遗憾了。 |

|

用一个新的角度拍出了对于母职和丧失的思考,女主罗宾失去孩子后仍在产出母乳,这一冰箱蓝盖的小瓶子是她作为母亲的残影,也是哀悼的具象。作为一个没有孩子的母亲,源源不断的乳汁仍是她的负担和哀痛,是她无法回归社会的原因,而关于母乳捐赠的苛刻要求似乎也在惩罚着她的过去。电影语言细腻且克制,几次罗宾拎着母乳时气喘吁吁的定格镜头似乎也在表达“母乳”对于哺乳期女性是何等重担,另外“哀悼徒步团”的设计很巧妙地诉说着人是如何在沉默及打破沉默的过程中得到治愈,也是对move on的隐喻。 |

|

节奏慢 主题小 不喜 |

|

本北影节志愿者即将于两天后对接的片,马上就要见到导演和男主演了😙

全片莫兰迪色系引起极度舒适,同时最主要的颜色是白和蓝,一个是乳汁的颜色,一个是女主心境的颜色,低饱和的蓝一直在向观众传达一种melancholy的情绪。这样干净清新的色彩搭配与布景很少能在好莱坞电影中看到了,但却是欧洲文艺片标配。总体观感跟赵婷的《无依之地》有些像,没经历过类似的事、不是那个群体的人在理解和共情上的确有些困难。

陪同导演和男主演的第二天,俩人真的好可爱🤣 |

|

导演太有魅力了 |

|

因为对一些事的理解不一样,所以我不太能共情。结尾我一直在等对面说谢谢😂 |

|

味同嚼蜡 |

|

核心创意好于一切。阻力设置还是太单一了 |

|

BJIFF2024 我不太爱 整体看下来有点压抑 调色黄种人的皮肤都变成绿色了 |

|

#BJIFF14#非常罕见的真女性题材。没有那些大帽子和喊打声,切身关注女性身体,并选择了非常小的故事切口,和去技巧化的表达方式。几乎没有矛盾冲突和大的情绪起伏。但所表达的情感全部到位,长心的都能体会。 |

|

死去的孩子化为乳汁,去哺育别人的孩子 |

|

当乳汁倒入下水道,当女人没有成为母亲,当拥有了超能力但不去用,当嘴用来默哀,当人被生命价值所裹挟着生出了无用的悲哀。 |

|

没有中文字幕,真是一场酣畅淋漓的英语翻译考试。影片整体基调比较沉闷、阴郁,无论是镜头还是色调都给人一种冷峻的克制感、隔离感,但即使是这样,我们依然能够从大量的细节刻画中感受到人物情绪的细腻变化,体会她的丧子之痛。人与人的空间距离很近,可是心与心的距离却还是无比遥远,性别的歧视、传统观念与世俗的偏见,人心中的成见始终像一座大山既压在自我的内心,也刺痛着旁者的心。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (566票)

7.4 (566票)