|

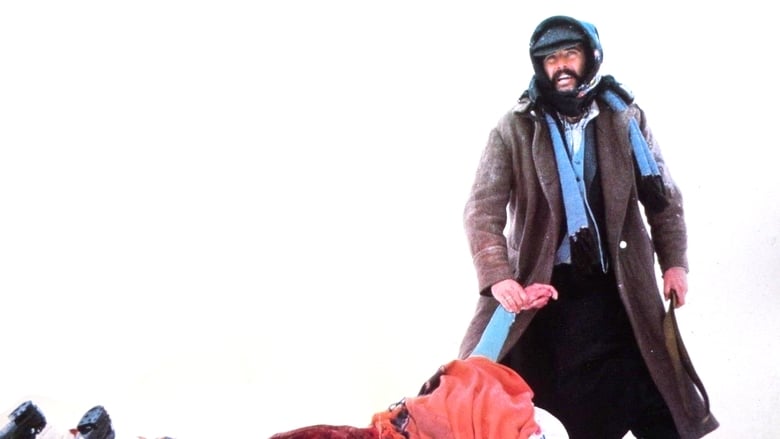

太难了,几乎是部不可能完成的电影,不过传奇囚犯尤马兹·古尼还是拍出来了,时而真实时而虚幻,土耳其就好比一个巨大的牢笼,所有人都深受其中,逃不出来,, |

|

基本上当成异国风情志和历史课进行观赏。除了囚犯在监狱得知获准请假回家的消息外,基本看不到任何一个人物有一丝快乐,当时的社会有两个监狱,一个是关犯人的监狱,一个是关人民的监狱。 |

|

一部令人心碎的影片,苦难的历程,永远都还不清的债....20101221,14:33 |

|

第三十五届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖 |

|

另类公路片,政治历史维度很深刻,反映在视听上是大量闪回与现实的并置,通过主观镜和跨时空的声音连接。略有些接受困难,一是脸盲症,二是不熟土耳其历史。此片金棕榈有些政治声援的味道,但多线复杂叙事这一点上却是实至名归的。 |

|

传说中最难的电影 但这些突厥人长得太像了 根本分不出来 |

|

看到那些拿女性当私有财产、物品摆弄的民族、宗教就来火。借用还没看完的《野梨树》的一句台词:我要是个独裁者,我就一个核弹把这鸟地方夷平(说主角的故乡)。巧了,两片都是土耳其的。 |

|

8.0/10。五个被允许短暂回家一周的库尔德族囚犯经历的各种各样的土耳其社会的困境(伊斯兰腐朽教义、库尔德人被歧视、警察暴力、等)。我认为影片在两种影调间割裂徘徊:一方面,本片通过多线多时空并行叙事、充满萧瑟苍凉的美感的高水平摄影美术、缓慢的叙事节奏、舞台剧式的表演模式等试图达成一种“交响乐”感与旋律化的压抑诗意(同质于《大地的女儿》);另一方面,与《女》不同,本片在执行上有着复杂的角色塑造与情节/主题表达诉求,这导致本片无法完全成为那种交响乐电影。 |

|

可能是土耳其拍过的最好的一部电影,极其的朴实自然,被导演赋予生命力的镜头语言似乎能让人感觉到的摄影机在“呼吸”!!!而这样的影像特征让我想起了帕索里尼的风格. |

|

滿溢著某种難以言狀的絕望。所有人都以爲自己能犧牲一些東西而掙脫某些束縛,結果卻或無処可逃或自我毀滅。某种意義上,這片質疑了伊朗社會結構和宗教的根本~不過,本片真是臉盲者的地狱,開場介紹角色我就認住了一個,結果他不到10分鐘就沒戯份了。。。以及,配樂從頭到尾激昂的情緒有點頂不住~ |

|

让你出去是去了清债务的。 一部让我理解穆斯林的电影。 |

|

前面很平就显得节奏慢,熬过去就有意思起来,那个年代的土耳其,质感很有魅力。影片秘密摄制,所有演员都有被列入黑名单的风险。1982年的影片参赛戛纳获奖,但在土耳其被禁止到 1992 年,直到 1999 年在土耳其上映。鸟代表自由,马代表美德,女性代表压迫。7.8/566 短评146条 %78/19/3 【IMDb8.0/1.4万 】 |

|

他的伟大在于普世性,并不狭隘地拘泥于土耳其,在一个宗教至上、政府集权的国家,自由始终是奢侈的,人类从小便被教导记住仇恨,去除作为独立个体的尊严而遵从于宗教道义以及民族主义。其展现的是不自由人的自由向往与困境,背景音乐真棒。 |

|

囚犯拍出的牛逼电影。 |

|

People who don't fight for freedom don't deserve freedom. |

|

最直观的感觉是混乱,最大的原因来自于脸盲,五人设置加上剪接的混乱造成了一头雾水及满面疑问,手法称之为直接大胆当然不为过,但说粗粝无比也是贴切描写,剪接的生硬时常让人怀疑自己,声音设计也是直接干脆,现实化处理使得时常有乱糟糟的感觉,倒是一定程度上贴合了电影氛围。对现实生活的呈现有着难得的全面,得益于多线公路模式,五人延展出的社会、家庭、宗教展示,呈现了当时的女性境地和群体面貌,当小孩吸烟镜头陡然闯入银幕时,一种突破个人看法的震撼立马来袭,这种社会环境的难得大写成为电影拿到金棕榈的最大原因,更何况还有导演本身的经历了。 |

|

人类社会的进步程度不一,在空间上差别很大 |

|

冷门金棕榈,土耳其电影。土耳其是亚洲国家,但他们自己认为自己属于欧洲,本片就是这种感觉,又文艺又苦大仇深。 |

|

「“Yol”被翻译为“生命的长途跋涉”。该片的编剧兼导演古尼先生在整个欧洲和他的祖国土耳其都是一位传奇人物。过去 20 年里,他因各种政治指控在监狱中度过了大部分时光。作为一名演员、作家、电影编剧和导演,他显然是一个不可忽视的人物。除其他成就外,他在牢房里导演了三部电影,详细地编写了剧本,然后通过快递员参与选角和拍摄。

《Yol》的大部分内容显然都是以这种方式拍摄的。当制作接近完成时,古尼先生越狱并逃到一个身份不明的欧洲国家,在那里他亲自剪辑了镜头。当他抵达戛纳参加电影的官方放映时,评论家和公众都对他赞不绝口。」

——文森特·坎比 1982 |

|

几个囚犯的归家之路,每个囚犯所处的困境也正是当时整个国家所面临的问题,涉及到了当时土耳其社会政治文化的方方面面。战争的阴霾笼罩着人们的生活,伴随着黑夜而来的是恐惧尖锐的枪声。影片灌注了导演对祖国深沉的爱和思考:伊斯兰教义和世俗生活之间应如何调和,国家之后的发展该何去何从。穿越雪地的两场戏非常抓人,让人看到了这个民族的苦难和不屈的品质,充满了某种深邃内省的精神气质。 |

|

3.5,应该算是戛纳历史上最没存在感的金棕榈之一了。多线叙事现在看来平平无奇,但对于这种非正常国家监狱内外并没有什么区别的状态,还是很感同身受的 |

|

几个库尔德囚犯离监探亲的故事,他们满怀期待,发现高墙内外压抑的环境没多大区别,影片作为金棕榈拍得相当一般。 |

|

更多是救赎之路,有的留在半途,有的被诱惑,有的完成了救赎但回不来了,有的没做什么就回来了,有的完成了救赎也回来了但失去了很多;80年代土耳其全景游,这里东西方混合。当时经济刚开放,军队得一边国内打走私犯一边在边境打库尔德人,全国戒严,物资看着挺缺乏的;五个人都有不同的围巾;吹笛子吸引女孩子;失去最多的时候总在回归路上?奥德赛 |

|

字幕对不上。需要学习土耳其历史。 |

|

太真实,太生活,太有力量的一部片子了,得买张盘细细品读。 |

|

这是一个很奇怪的悖论 从监狱出来的人获得了短暂的自由 但身处于监狱外的人民生活的环境却是非自由的 当然从来就没有真正的自由 我们都只是走在通往自由的道路上 |

|

每个罪犯都有自己的故事。四五岁的小男孩就抽烟,可怕。用烧红的铁丝烧龋齿。夫妻在厕所里亲热被大家指责。在火车车厢里乖乖站立的羊。雪地里被惩罚的女人好可怜。 |

|

原始的荒蛮之力。 |

|

牛片。人已不是人,所有人都在笼牢里,无法自由。带着枪支带着仇恨带着迷惘带着眼泪和血水上路。真理已被玷污。在这个社会,我羡慕头上的飞鸟。 |

|

五个囚犯回家一周 公路电影 导演狱中导戏 |

|

D5 BB-156 |

|

监狱里的不自由,比不上女人在家庭中的牢狱,男人们犯了罪的惩罚,比不上女人天生来的“罪孽”。被家人关押被丈夫羞辱被儿子抽打,折磨在冰天雪地里冻死了才能休止。在吃女人的社会唯一的“自由之路”是做那些指着蜂拥而来男人们说说笑笑的妓女。 |

|

马作为元素的两次出现,分别对应男性角色走向自由与女性角色走向死亡。“路”的意象被突出,五名囚犯是多元也是统一,映照出全景监狱式的土耳其社会。文本外,此片自身的传奇性更加夸张,拍摄时古尼人在狱中,土耳其监狱的环境宽松,他不仅可获得详尽的调研资料,甚至可以在狱中修改剧本、监督助手Serif Goren完成全部拍摄,拍摄结束后,古尼如片中所描述的利用休假期逃出土耳其,在瑞士完成了剪辑和剩余工作。电影推出后,古尼被土耳其永久开除国籍,作为库尔德人,他在片中使用了库尔德语和民歌,以表达其政治倾向。两年后古尼因胃癌死于法国,时年47岁。 |

|

试图通过几个囚犯的归乡之旅展现出土耳其当时社会生活的全貌,但自由之路对应的却都是死亡和别离。 |

|

dvd zx 经典回放 |

|

代标纪录片,立场太偏不好看,不过从梳理角度来说可以了解事情经过,BBC 2019 |

|

一个对此国有意义有价值的影片。但是脸盲了影响观影体验且故事大多不太有感触,除了剧情意义没有什么亮点但是用心真诚。🙊 |

|

监狱导演真不容易。配乐很特别。 |

|

所有的人生都是苦痛。 |

|

download | 四星 | 坐牢还可以休假 孩子会在车上弹琴 羊还可以坐火车 的国度 |

|

几个囚犯的归家之路,每个囚犯所处的困境也正是当时整个国家所面临的问题,涉及到了当时土耳其社会政治文化的方方面面。战争的阴霾笼罩着人们的生活,伴随着黑夜而来的是恐惧尖锐的枪声。影片灌注了导演对祖国深沉的爱和思考:伊斯兰教义和世俗生活之间应如何调和,国家之后的发展该何去何从。穿越雪地的两场戏非常抓人,让人看到了这个民族的苦难和不屈的品质,充满了某种深邃内省的精神气质。 |

|

库尔德挽歌。 |

|

赛义德像是在炼狱中修行,冰天雪地的戏震撼人心,大远景随便定格都会是一幅中国古画式的图景。世界不是地狱,也不是天堂,也许跟炼狱更相近,每个生命都在接受试炼。我觉得,天堂是白色的,地狱是黑色的,炼狱应该是红色的,像人血一样。没有非黑即白的人,全是满腔热血的人,因此所有人都有罪,所有人都值得同情。 |

|

天哪,此片太牛逼,太震撼了!看得欲哭无泪!土耳其现实主义片,穆斯林教义下的库尔德民族简直让人目瞪口呆!看完后脑中仍然回想着火车尖锐的呼啸声和雪地里女人的嘶喊... |

|

@HKAFF 即便不是纪录片但仍然可以视作当时土耳其的民族志,且是最翔实最确凿的那一种,历史政治宗教全部被包罗其中,性别发展罪恶等等面向全部都有所涉及。这种真实带来的残酷感会让人几度不忍卒视,甚至在诸如临近尾声的那场死亡和抽打的场景里随之颤抖。相似的脸庞和复杂的时间线当然会创造一些门槛,但为了写实而营造出的血淋淋的粗砺感背后其实有着非常精心设计的视听语言和剪接编排技巧。主创的映后连线也在印证这种巧思,从各种动物对人的隐喻到不断打破寂静惊吓观众的枪声啼哭声,再到大量黑暗场景里穿插的白茫茫的雪地和上面的鲜血,都是如此。影片字幕的最后一句被翻译为we will continue to live on it,掷地有声。 |

|

82年问世的电影,环境是哪个年代不知,当局是什么民族不了解,从外观看,受难的不让应该单是库尔德人,但是片中人们生活很可悲,turky强烈的道德观,不知现传统维吾尔是否也是一样? |

|

笼中鸟与原上马

马儿倒毙于风雪,鸟儿复将返樊笼 |

|

比坚墙好看。 |

|

有些中国第五代导演作品的味道,蒙昧落后地区人们的苦难与无奈。在恶劣混乱的生存环境中,传统道德与男性尊严成为他们或许唯一在乎的东西,而对自由的原始渴求以最初级的形式造就了矛盾的存在,也被残酷现实阻碍禁锢。导演本身也具话题性。 |

|

庫爾德人是個被歧視的族群,可他們對自己女人的態度又讓人氣憤。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (552票)

7.9 (552票)

![IMDB评分]() 8 (0票)

8 (0票)![TMDB评分]() 7.20 (热度:10.24)

7.20 (热度:10.24)