|

【欧盟电影展百老汇展映】差强人意之作。在每一个狗演员表演镜头的背后,似乎都可以看到导演和训练员指挥的痕迹。小女孩的青春期叛逆设定和对狗的感情也是莫名其妙,结尾直接把电影从“狗球崛起”变成了“无脑狗的软弱性与妥协性”。整体工整而套路,有几个镜头很震撼,整体一般。 |

|

拍的很燃,还真是狗狗版的【猿族崛起】,就是那种纯好莱坞类型片式的拍法,只是没能找能解决狗狗最后的智商问题,结果故事越燃,人为的痕迹就越重,越让人觉得是编剧们在强奸这个故事,故事倒是把当年那个“【白狗】养成记”的前传给填不上了。狗狗的行为动机倒是可以理解,就算刻意倒也解恨。★★★ |

|

用现实主义的影像风格拍一部超现实主义的电影,故事没什么说服力,情节也不怎么震撼,虽然挺血腥,但是从概念到执行都幼稚得如同小学生。 |

|

(7/10)这片儿作为一种关注的大奖片也太TMD商业了吧,商业到都不忍直视了。还是说评委看中了致敬[鸟]?(肯定不是因为[狗星球崛起])。有趣的联想点是屠狗作为屠犹或者其他少数人的隐喻。但是故事还是概念先行,转折生硬;好莱坞明星狗领衔,好在欧洲导演保住了些许不那么顺滑甜腻的点,否则真没法看了 |

|

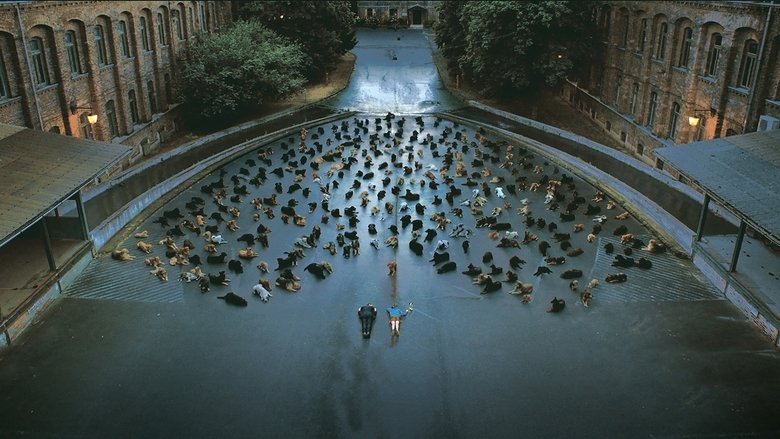

伴随第2号匈牙利狂想曲奔涌而出的生命旋律,直指人性优越感的革命寓言,广场形同号角,斑马线似琴键,整部电影犹如一气呵成的乐章,汹猛而壮美。最终实现的救赎并不是人犬重逢,阶级依旧,而是在天翻地覆之后从零建立的信任,生灵平等。 |

|

疯狗哪怕崛起了还是疯狗。 |

|

父亲终于理解了女儿,愿意跟女儿一样趴在地上,用平视的目光注视狗狗们,黎明前的平静,多么和谐的画面,可是黎明之后呢?这些狗狗的命运会如何?不敢想象! |

|

细小却又深厚的感情,生命中没有过狗的人大概很难体会。叙事很有耐心,循序渐进,平行剪辑也好。fierce and beautiful是好的评价,但尽管有许多残酷,仍然从电影中感受到导演是一个温柔的人。最后的最后,一切生命都找回原本的样子,平等相待。结尾镜头可真美。 |

|

匈国狗在匈国电影里听匈国最伟大作曲家的匈国狂想曲。视觉上很有问题,镜头速度过快,连续性差。你用这么多小幅度推拉的晃动镜头,在冲击力上还是没法代替一个近景。动物戏的前期素材乱,只能大举依靠剪辑。不过后半程剧情比较精彩,遮掩了镜头上的不足。 |

|

完全类型片的拍法,赞! |

|

呕 |

|

相对于大陆文雅的译名感觉很多影片港台译名更能直接体现主题,就像这部开头很惊艳:大街上小女孩独自一人骑着自行车,突然街角出现一大群狗。初看误以为的萌宠片,到最后感觉有点像灾难片了。看点其实也就在开头和结尾,因为中间一大段女孩和狗分开以后两条线叙述,狗狗这条倒还可以,被流浪汉救护倒卖、被黑心商人虐待驯养。。。狗急跳墙,袭击防护员率领够兄弟们大闹人间,能让其诚服的也只有小女孩了。 |

|

前段部分极度煽情的音乐和过于俗套的剧情走向让人忍不了。整个片子感觉就是为了那个史无前例的“狗灾难片”和“狗恐怖片”的结尾而拍的。不值得一种关注最高奖。同行的法国女生倒是喜欢得不得了全部打满分。。。 |

|

爱狗人士必看,吃狗捕狗斗狗屠狗人士就不用看了,反正看了也不能理解,反而还会嘴贱几句,浪费了电影。杂种狗也是生命,混血人就吃香,混血狗就命贱,这我是不认同的。杂种狗也很忠心,也有可爱的一面,不善待起码也不用歧视。我很反感那些自认爱狗,其实只是喜欢弄只宠物玩玩的家伙们(讨厌某一类狗还是很正常的)。电影拍得还行,但主题的确拍进了我心里,很多人不喜欢最后流浪狗们的暴动,其实这只是编剧希望看到的情况,狗狗们被人物化了,现实里根本不可能发生,就算一条狗被虐得再惨,内心再恨,再想复仇,最后也不过只能忍,这拍出来又何必呢?从某些角度来看,一部分人类也和片中的流浪狗们一样在社会上受尽压迫和歧视,最终爆发,比如最近看的《小丑》。 |

|

非常佩服导演对动物的调配能力,以及漂亮的运动镜头。人和狗的两线故事交杂,看的出导演想表达的东西很多,但好在格局是很好的稳住了。以及五星都无法表达我对这部电影的喜爱和崇敬。 |

|

你以为看的是欧洲片,结果你看了一场好莱坞电影。开场觉得有戏,结果后边越来越好莱坞化,越来越脸谱做作,一个深刻的主题毁在这毫无灵气的模式化里。人类作为反面角色出现真有够倒人胃口的,但这片的处理甚至没《猩球崛起》刻画的深刻,电影关于狗狗场景的调度倒是很赞。 |

|

“我们要做的,只是安静聆听彼此的声音。”

把动物恐怖片弄成面向全人类的种族寓言。但成也类型败也类型,像好莱坞却没好莱坞功夫,情节俗套到像复制粘贴,人类线的情感描写单薄不如狗,剪辑七零八碎,硬切也不少。不过虽然电影平庸,配乐品味却很棒。除了片名,镜头也有几处《白狗》的致敬(收容所等)。 |

|

又花又碎又乱,还伴随着群狗狂叫的背景音,一场电影看下来眼耳俱疲。 |

|

本来打算和狗神对比看,看完发现可对比性不大 |

|

在动物面前,人算什么。在人面前,动物算什么。 |

|

人类残酷又愚蠢。 |

|

大概于批判之处强于诸多franchise,然而用着标准的欧洲式手法在这样的背景下说这样的寓言,算不算高明还是见仁见智。个人不喜。 |

|

虽然很瞎扯,但能把狗拍的像人也挺难得的了,除此之外也实在是找不到什么亮点了 |

|

流浪者迪潘变疯狂麦克斯,被欧洲古典艺术和美国好来污式结局感召安抚,底层从业者、社会失意者、刑满释放人员、肉贩子、乞丐…活该被咬死。又一大波流浪狗正在靠近,欧洲快快奏响李斯特安抚曲~

|

|

拍得有些过于直白了,用群狗反抗象征底层(杂种)人民的革命,文本讲到后面越发单薄,只能用狗族崛起的画面带给人震撼感,沦为复仇爽片的逻辑还挺可惜的。 |

|

本以为会是个历经艰难险阻最后感人重逢的故事,怎料转变得如此扭曲,幸好没连女孩父亲也给一并咬死,不然发展成莉莉亲手杀哈根就纠结了。结局吹号以和平镇,压收尾,第二天等待这群狗狗的必然还是肃清扑杀...。 |

|

后半部变成猩球崛起了啊,吓人 |

|

精熟手法包裹的好莱坞叙事,脱离现实基调的难民隐喻,结尾收得挺好,给出了一种互爱平等的可能性,而真正的僵局却在戛然而止中凝固。 |

|

狗狗和交响乐配吗?!根本不配好嘛! |

|

好难拍的片子啊)主角狗我怀疑已经traumatized 3.5 |

|

上帝的良知 |

|

木星之月还是比白色上帝进步太多,导演还是一言不合就推剧情。 |

|

狗子复仇记。就吹吧,小号还能把狗子吹软?不吹疯就不错了……千万别模仿…… |

|

DOG倒过来,也从《白狗》的杀戮倒过来成了复仇,从种族歧视的居高临下成了难民流民的由下而上,美国问题成了欧洲问题。几乎全手持、低位,对狗的跟拍比白狗新潮很多,剪得很用心,依然没能弥合两条线之间的乏味。最后的注视从纪实感的堆砌中瞬间电影化、定格,震撼。配乐效仿白狗,太满了。 |

|

狗急也会跳墙 |

|

西班牙奔牛節換成匈牙利奔狗節,有仇報仇,點到點,一對一,頭腦簡單到教人五體投地。欠說服力。欠逼力。醜化狗,也醜化人類。 |

|

#HKIFF#2015。这是什么玩意?又名《汪星人崛起》之惊变28天音乐改变狗生?毫无逻辑的学生作品剧本,手持镜头晃的想吐,表演0分的女主以及人类,狗狗倒是演技不俗。主人公狗你能一步步找到仇人复仇你敢不敢先找回家啊?唯一的萌点是那只白色的狗虽然最后还是没用。只想无限地喷。 |

|

勉强及格。父母离异的女孩带狗投奔父亲,这开启了狗的至暗时刻:被父亲抛弃、被打狗队围堵、被训狗人折磨……整个一个狗版《苦儿流浪记》。狗主角跟流浪小白的友情表现的过于拟人了,而且狗表演上的不到位导致剪辑的破碎。整个前半段把狗主角的苦难编排的夸大、戏剧化,类似儿童片的配置(找回了幼年时读郑渊洁和温瑞安小说的记忆)。狗和女孩的双线叙事联结不强,女孩自顾自的学音乐、和男孩混夜店什么的,在功能上是扣住了唤回狗“人性”的伏笔和父女情的发展,可设计的啰嗦了。最后四十分钟突然变得神神叨叨——狗主角在收容所大杀四方,带着流浪狗军团开始复仇之旅,狗群在空旷街区冲撞的镜头拍出了超现实的寓言味道,让之前不合理的戏份也变合理了。这个故事的主角换算成少数族裔等弱势群体也讲得通。参演的流浪狗们在戏外得到了收养 |

|

我同意善待生命,我不同意善待傻逼电影……@hkiff2015@百老汇moma |

|

第一次看匈牙利电影,小姑娘的执着让人感动,动物因为人类的态度行为发生变化也值得深思。人类到底有多么强大的力量啊 |

|

.. |

|

剧情片就应该看完全片。电影不尽完美,但值得推荐。剧情压抑,缔造了一个几乎与现实重合的乌托邦。狗群可以指代更多。当暴力与暴力冲突,平等对话多么重要。 |

|

生硬 做作 |

|

昨天来个《猩球崛起》,今天来个《狗球崛起》,明天就会有《猪球崛起》,这样有劲么?神经病! |

|

画个框框说隐喻,形式非常地干瘪,中途类型的转折也很突兀,如果就想着借结尾的图景来表意的话,真不需要这么大费周章...... |

|

缺点不少,但还是喜欢。可能是暗黑+虐是我的菜,再加上兜帽吹小号妹子就更是我的菜了。 |

|

以驚悚片類型包裝流浪狗問題,女主角/剪接/動物訓練好評,愛狗人士大推! |

|

半部好片把。这导演差一点就能成为大师。可是就是那么一点点而已。他终究沦为了凡人。这一点,之间就是神与人的差距,即,度!如果换个大师来接拍这部电影的后半部就好了。我想会拍的非常有意境 给人以启迪,简单粗暴的结尾实在是。。。虎头蛇尾。前半部还在欣赏优美的各种风景,后面就成血血肉横飞了 |

|

在影片之中,动物作为回归的压迫者,也是家庭(父女)关系的残余物,然而,《白色上帝》却是一部“欧洲制作的好莱坞影片”,可能比起《女人的碎片》更好莱坞,更加技术至上地依靠场面调度营造的宏大奇观,完成一个“爱可以战胜一切”的伪社会寓言———卡通,陈腐。尽管某些片段看上去似乎在致敬《群鸟》,但笨重的因果关系完全丢失了希区柯克的那种神秘感,更像是混合了《犬之岛》的《狗十三》。即便是这种拍摄动物的低机位,也在迪士尼电影中数见不鲜,更像是《木星之卫》的难民或19世纪的杰克·伦敦,而非对于城市空间的动物性装配,因为影片根本没有“动物”,只有拟人化修辞之下的主体。相反,穆德卢佐最好的生成—动物却是《弗兰肯斯坦计划》中走向兽化的影像。 |

|

很浪漫主义了 |

![豆瓣评分]() 7.1 (4439票)

7.1 (4439票)

![IMDB评分]() 6.8 (17,330票)

6.8 (17,330票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 87%

烂番茄: 87%![TMDB评分]() 6.62 (热度:8.06)

6.62 (热度:8.06)