|

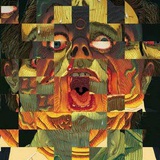

全班同学一起看,吓死了……恐怖片的艺术之作 |

|

希胖的那部精神病患者在豆瓣上叫惊魂记嗷( ・᷄・᷅ ) |

|

性与暴力

人内心恐惧

超出人认知范围

善用蒙太奇等镜头语言营造恐怖气氛 |

|

kick murder analyse(汪荒082) |

|

八十年代美国B级片,模仿意大利铅黄,恶趣味满盈。 |

|

值得每一个镜头仔细琢磨 希区柯克奠定的悬念作为电影最重要的要素 在这部电影里做了教科书式的诠释 甚至于这部不电影已经被肢解被切碎 用在我们今日的电影中 |

|

恐怖电影的开山之作 |

|

好看.!!!明明能猜到剧情但是还是会吓一跳.希区柯克.我真的是超爱.他的电影真的是.很刺激.....那种心理活动我也说不出来.就是抓的很准.代入感很强. |

|

尼玛 太好看了! |

|

看了大家的评论,我发现大家都把这部精神病患者当成希区柯克的那部精神病患者来评论了 |

|

我只想说一下,这个片的评分太水了,好像大部分人以为这是Hitchcock的《Psycho》。

IMDB 5.0 1102

我后来把这个电影看了,改至一星。 |

|

以邮件为剧索,仿giallo之作,有模有样。 |

|

4k修复,毫无亮点的美式铅黄,短评咋全是评论惊魂记的还刷这么高分服了... |

|

很一般的连环杀手电影,节奏气氛都不太行,还不如普通的铅黄电影有趣,选角太差,被杀的女人一个比一个老气,不香艳,男主的女儿也不好看,不性感,克劳斯·金斯基勉为其难地参加这么一部无聊的电影,辛苦了。ps:很多人以为这部是希区柯克的《惊魂记》,跑来这里标注,疯了吗? |

|

剧情简介:一个女专栏作家收到一封来自跟踪者的匿名恐吓信,同时跟她一起参与心理治疗小组的人接连被凶杀,逐渐揭秘到底谁是凶手。评价:专栏作家和心理医生搞来搞去,心理医生和自己女儿不清不楚,女儿被作家同事绑起来....接下去就剧透了。悬疑做的不错,观众不知不觉就被引导入错误的假设,当年应该算是挺好的电影,对现在见得多的观众来说有点平淡无味了。PS, 不是希区柯克的《惊魂记》!这么多人拿着这部电影点评《惊魂记》真是无语。 |

|

优秀的美国铅黄电影,真没想到凶手会是他 |

|

全员坏人:畸形的父女关系。突破伦理的心理医生。心理变态的前夫。自以为是的愚蠢警察……

前半段心理惊悚感很好,后面的进展太快了,只为高潮,所以那个锅炉工真是辅助的线索,呵呵呵……

三星半 |

|

电影欣赏课来大姨妈,看这个电影🙂难忘的回忆 |

|

有点铅黄电影那味,凶手非常好猜 |

|

一般,但在那个年代,算是不错的课 |

|

这真的不是希区柯克的电影。 |

|

就一般个铅黄 |

|

二流铅黄(仿铅黄),尤其是在艺术指导上和那些意大利铅黄有比较大的差距。但是呢克劳斯·金斯基一个人就把整个电影的可看性往上拉了,尤其是他和女儿之间的戏结合他现实中的生活这些戏到还挺有看头的。PS不知何故还是想起了布鲁斯·威力斯主演的夜色。 |

|

缺乏特色的giallo仿作。 |

|

额,评论区很多走错片场了 |

|

stalker第一视角做得很赞。相比凶手是谁我更好奇他们为什么无时无刻不在光明正大地乱搞男女关系,因为女主长得神似海清,导致全片有股家庭伦理剧的味儿(结果真的是家庭伦理剧)。 |

|

剧作、视听、表演各方面都比较平, 也没有多少剥削片的趣味,反复的故布疑阵配上松垮的节奏,通片看下来就很有种故弄玄虚的烦躁感,最后真凶的揭晓也非常牵强,基本属于恶意的“哈哈没想到吧!”金斯基的邪魅气质确实独树一帜,但你老是把他的个人特质当明牌摆出来唬人也没啥意思。PS:有的人标记条目时真就不看一眼影片信息的吗? |

|

才看過克雷格·沃森的《粉紅色的殺人夜》,這裡又演了個瘋子。飾演醫生的克劳斯·金斯基是“苔絲”的爸爸?他在《上海異人娼館》飾演的商人嫖客。 |

|

download | 四星 | 封城期间特别适合看这种片子吧 |

|

5/10。这部《精神病患者》并不是希区柯克的《惊魂记》,实际上这部片的质量很一般,在IMDb上的评分也仅有5分而已,不要被豆瓣上的评分带偏了。 |

|

千万不要被豆瓣的分数欺骗了。这部电影剧情拉胯没有逻辑,演员演技浮夸,人物性格莫名其妙,人物关系混乱。浪费了我和我舍友一中午的时间。如果是冲着心理学去的更不要看。不严和希区柯克的惊魂记搞混了。 |

|

《精神病患者》一个女专栏作家收到一封来自跟踪者的匿名恐吓信,同时跟她一起参与心理治疗小组的人接连被凶杀。

畸形的父女关系,突破伦理的心理医生,心理变态的潜伏,自以为是的警察,甘当工具人的锅炉工… |

|

氛围做的不错 不过靠动机很容易猜出凶手 一小段船戏里只见金斯基嘴巴张大包住希尔的凶狂啃 很符合他的猥琐气质 |

|

克劳斯金斯基居然不是凶手! |

|

最后母亲的独白精彩,昭示了一切。儿子就是一个躲在母亲——疯母亲——躯壳下的冷血杀人犯。一切罪责轻易转嫁。 |

|

剧情 |

|

我看的真的是这部电影,而不是希胖的《惊魂记》。没有字幕,但恐怖片本身台词较少(鬼王弗莱迪除外),更多是靠氛围渲染,所以还是可以看懂一些的,大致上没有沦为烂片,但也不是什么出彩的作品,像这样默默无闻很正常,因此还是没有太大必要看的(只因看见大家都标错了,产生了情结,打算看而已,事实上真的不需如此) |

|

這部不是希區柯克的驚魂記!這部不是希區柯克的驚魂記!這部不是希區柯克的驚魂記!重要的說三遍!!前期還算一般懸疑劇,最後結局太差了,警方釣魚執法還不派人,最後插剪刀女主原地不要不要是想笑死誰嗎?! |

|

紧张刺激,现在能有兴趣还能看完的老片子不多了。 |

|

2.9星。略铅黄,砍杀不血腥,有点情节。这片杀人的逻辑很奇怪,也就是女主的女性同好会,“心理治疗小组”成员都被杀了,但是这犯人目的只是抓到女主并且保护女主,前面的杀人理由不充分啊?中间还插了些讽刺警察办事态度差的问题,比较老生常谈了。

有吸奶,情色度还是不够,没有三星 |

|

本来是想看着解压,结果一整个无聊到了。非常典型的一个八十年代惊悚片,很喜欢这种色调。看了前几场戏就能够确定和剃刀边缘是同年,但氛围的渲染能力和情绪引导能力远远不够,而且将精神病患者无限弱化和简化为了歇斯底里的吼叫和巅笑,作为凶器的长剪刀其存在感反而一番弱于一番。抛出过多观众能猜出是烟雾弹的烟雾弹让凶犯揭秘的过程无比无趣和冗长。

(倒是莫名其妙种草了那个巨大的加热浴盆) |

|

Dear Julie: Don't let me do it again... |

|

整个情节还是比较惊险刺激吸引人的。但是这算是无差别攻击么?

我就说老公在办公室的那段刚出现的时候,那么突兀,原来是这个原因啊。

总之惊悚片+金属配乐是标配。 |

|

演员丑,剧本烂,演技浮夸,不好看。 |

|

三星:整体阴郁诡谲的气氛不错,女主柔弱敏感的气质和角色很搭,第一个被杀的妹子也好好看.... |

|

无聊乏味晕晕欲睡的电影 |

|

BSC频道HD双语字幕,已过保质期的影片,观看起来无甚激情。 |

|

美式铅黄片 有giallo的风韵 |

|

我估摸着这片也没那么高分数的水平啊,结果一看全是希区柯克那边来走错片场的😂 |

|

1980 |

![豆瓣评分]() 8.4 (284票)

8.4 (284票)

![IMDB评分]() 5.0 (1,886票)

5.0 (1,886票)![TMDB评分]() 5.30 (热度:5.36)

5.30 (热度:5.36)