|

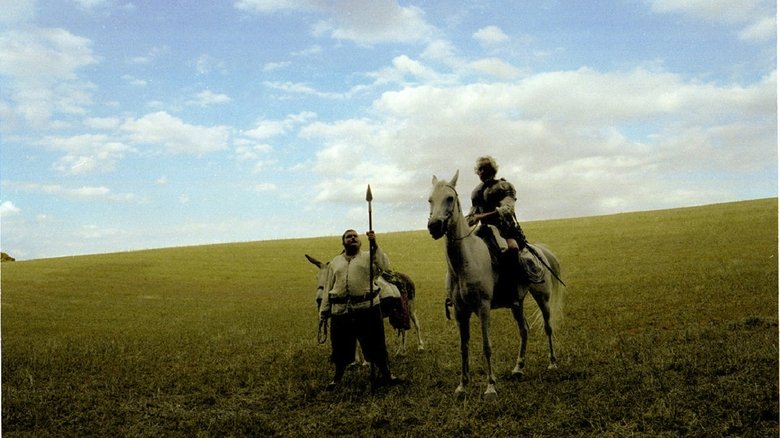

剥除传说,回到现场。等塞拉再深入一点,拍出旷世杰作。 |

|

行到平芜处,坐看黄月升。人生天地间,忽如远行客。路上有风景,旅途无奇遇。多少骑士梦,消弭在路上 |

|

经常有说法说把一部作品中的人物看作核心来创作,但大多还是需要或多或少事件的建立来完成人物,而塞拉的创作就是建立在大部分人已知堂吉诃德故事的情况下,更纯粹的从那个历史时空中的人的角度切入那个我们再无从了解的时空里,他的镜头停滞在了那个时空,人物一切无传统剧作意义的行为真实的呈现在我们面前,人物的状态也就不言自明,也许这是更深刻高级的贴近人物的一种创作。但同时我也认为塞拉偏执地陷进了这种创作思路里,毫无疑问日后的侯孝贤和马特尔走得更远。 |

|

3.5 |

|

8.5 最透彻的改编,完全的去故事化而聚焦人物的本质,这种慢悠悠的调性营造出了一种流动的诗意,不经意间道出了对骑士精神的讴歌,很美很悠远。/8.8 第三次重看,更喜欢了,觉得是业余之美的极致,甚至有想到《午夜钟声》(虽然塞拉本人说没有参考,倒是盔甲,骑士等确实参考了布列松的《武士兰士洛》),吉诃德以一个烦人而又充满幻想的形象存在,但在此之中又逐渐展现出一种孩子气式的纯洁,我想这就是塞拉心目当中纯粹的骑士精神,亦造就了纯粹的电影。 |

|

PARANOID |

|

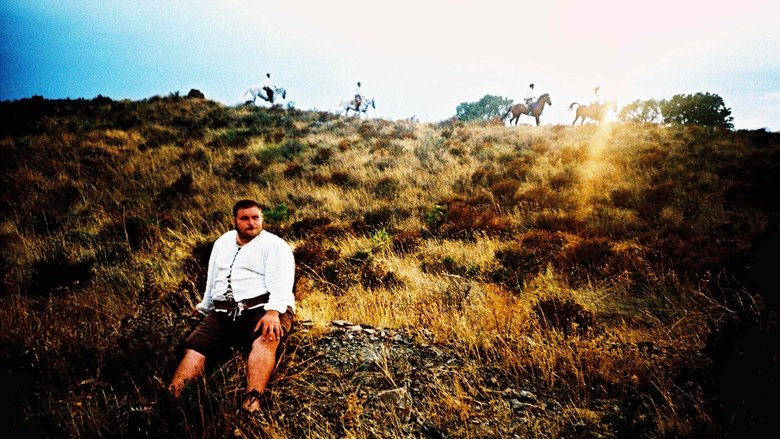

也许是最文艺的堂吉诃德版本了,当看到桑丘和堂吉诃德手牵手在草地上走的时候,瞬间,牵手的也只有小瞬间,觉得这片出神了。导演把唐吉诃德的嘲讽的、世俗的和喜剧的完全剥离,只剩下躯体和追逐骑士精神和上帝的忠贞不渝,成了一次无目的的朝圣漫游。缺点就是稍显沉闷,缺少起伏。 |

|

《堂吉诃德》是一种被诈称为“运动”的静滞,在塞拉的影片之中,塞万提斯原著中最为重要的“运动”(我们可以将其视为“公路”小说模式)抽离为无用的运动,他者的消失,简化意味着运动和行动不再对象化,在均质的空间中产生了一种绵延的时间感,仅仅在虔信而谵妄的堂吉诃德与臃肿的桑丘彼此之间内部消耗,不同于其日后同等悲伤的卡萨诺瓦及其仆役,二者之间的关系是一种明确的主奴关系,却又在堂吉诃德不断呼唤其名或影片的大远景中呈现为一种孤独的对等,自然的沉默与异象作为“超验他者的回应”。

《堂吉诃德》是一部矛盾的电影,宏观上的空无,割裂却在听觉和微观视觉(桑丘,总督及差役身上的虫子)上丰富非常。但依旧不同意将其比作布列松,Serra还是缺乏《武士兰士诺》的割裂感,又不够慢,有别于其日后作品中缓慢而余剩的“历史时间”。 |

|

2022-05-15

#Cannes2022 竟是如此浪漫又悲伤的电影。一部静止的公路片,路程的起点不再作为旅程的原点,真正的原点是我,然而我又如何远离我?是风吹,月升,日照透过树叶的缝隙洒下阴影,出现又消失。 |

|

终于看到这部电影了,感谢小云的翻译! |

|

?! |

|

当直视疯子,你会看到神迹 |

|

3.5 |

|

7.0 终于明白手册为啥那样批评《路易十四的死亡纪事》了,室内空间杀死精神把人奴役为物品。这部却将情节、动机等杂物通通去掉,以做到绝对的精神驱动人物(侧面体现为全为室外戏)。塞拉借路易十四和唐吉诃德两个庞大的原型,拍了两部截然相反的电影 |

|

我天,这也太好看了吧。将唐吉诃德故事的一次完美重构,消解了原作中的情节冲突等,将之抽象为自然空间,完美利用了空间和声音,使得环境有了新的生命力一般。一种无与伦比的体验,感觉算是我看过的文学改编作品里最有想法的一个了。 |

|

如初看《刺客聂隐娘》的感受,沉浸在其自然细节无比丰富的影像世界中无法自拔。即使对其改编思路有几种猜想,但也没想到是在用强烈的在场感、目击感来消弭文学经典的遥远隔阂,将原著“骑士精神”带有的浓厚反讽色彩和荒诞气质,洗涤替换成对自然、上帝的执拗信仰,漫长旅途似乎充满了无尽的时间,最后时间性也在此演绎成向死而生的神性。 |

|

盡頭??? |

|

@filmoteca 七年后重看,在此期间终于读完原著的我今次面对全无字幕的画面,突然觉得塞拉消解全部表象,洞若观火的高度凝练表达也许才最接近塞万提斯的精神。主仆二人漫行于神性栖息的万物之中,看似写实的还原现场却并非现场,而是实体化的抽象意义。音乐降临,一切刹那清明,宛如混沌初开,绝妙。 |

|

证明电影仅是看与听的艺术,跟别的感官毛关系没有的例子。大概死前要看这样一部电影方能安然升天。 |

|

+ |

|

客路青山外,行舟绿水前;

人生天地间,忽如远行客;

遥望亦无期,浪迹在天涯。 |

|

塞拉以影像呈现塞万提斯的《堂吉诃德》,以自己的视野去看待世界与历史——空、水、石、火的发展脉络。两人坐看明月升起,自己则隐藏在自然之中,就像骑士精神般若隐若现——接下来是两人被迫分开之后:桑丘举起堂吉诃德本无作用的配剑,比对堂吉诃德对天空的遥望。在最后堂吉诃德与桑丘的对话中,发现了骑士精神文化的传承,此时超越大自然的配乐响起。 |

|

【B-】在影像萃取中所剥离的故事感与戏剧感,到最后只剩下了纯粹的环境、空间、人物与骑士精神。 |

|

严格来说并不能算缓慢电影,有来回的快速剪辑正反打,段落对白很密,微晃的手持镜头,虽然也有大段的沉默,长镜头的风景凝视,但严格来说不能算 |

|

让我们相忘于江湖。 |

|

9。虔信的理想主义,非凡的氛围,而更重要的是对时间流逝的展现,一种最好的电影总是让你重新触摸时间感。许多通过田园景观创造寂静的惊奇时刻的电影总是用高清数字摄影完成的,这部则不,反而多了一些抽象的意义。 |

|

高一下了个渣画质看了一会就被劝退,现在终于补上了… |

|

#HKIFF 阿尔伯特·塞拉的「叙事蒸馏术」之始。地景的运用,自然光线和声音,乃至肥肥的桑丘带来的微妙而笨拙的幽默感都是后作里的基本语法。「骑士精神是行动的理性。」不多的对白直陈核心。 |

|

75/100,首先是两个人,其次是一片天,最后是一块土地。如此纯粹,如此自然;抹除戏剧,成为电影。 |

|

妙不可言 |

|

# Solaris 2006

【A】戏剧被不断简化,故事不再依赖于任何布景,在极简和间离中强调自然音和人物的表演状态,一切便自然的生成。凝滞的思绪,视线洞穿天空。踟蹰的苦旅,步途遁入暗夜。仿佛什么都没看见,却仿佛在树影婆娑中投射的阳光里看见了一切。电影就这样完成了自然与角色精神共振的超验。 |

|

做了很多「放手」的电影。把景观放还给自然,把行动放还给人物,把哲学与意志放还给「上帝」的在场与镜头的诗意。看了这部突然对《俄狄浦斯王》不满意了,确实没有必要做那么多解构与嵌套,以沉郁的现代性去覆盖原典本身的力量,对于传奇/史诗性的经典作品,将其「抽象」为「具象」的实在场景,召回纯然且长明的精神,就是很好的。塞拉确实就是唐吉诃德本人,他相信电影的超越性,以镜头为耳目追随着它的指引。 |

|

对堂吉柯德的一次剥离,像阿米巴原虫吸食、抽空其它细胞,最后那个细胞只剩下了它的轮廓,它的壳子。太纯净了,让我无所适从。 |

|

相比于《孤寂午后》的濒死与勇气,《堂吉诃德》的平静和忍耐更为可贵。

这一切真的有意义吗?

问题本已是回答。 |

|

脚下是触手可及的“大地”,头顶是遥不可及的“天空” |

|

当初在学校放映室放过这部。完全符合多年后我对原著的印象:两个人漫无目的地游荡。没有逻辑链,不需要因果。彻底纯粹的电影。 |

|

这样多好浪迹天涯看看日出日落在溪里游泳感悟一下天地万物 |

|

一部文学改编的电影对原材料本身最大的尊重可能就是彻彻底底的去文学化 |

|

《等待戈多》的味。 |

|

#ICA #InFocusAlbertSerra 长片处女作,影片整体的风格是非常统一,虽然角色被很大程度的弱化但情感上反而得到了提升,能看到极简主义的影子。视觉上,大量的仰拍展现出个体的魅力搭配大远景展现于环境的关系。不论是跳入水中,静坐等待还是迎风而走都带有神圣自然性。听觉上大量的环境音也让人物完全与自然融为一体。不喜欢的点更多的是不成熟的剪辑,感觉突然的中断时空连续性还是挺难受的。 |

|

3+ |

|

唯一一场我见过的没有人鼓掌的 |

|

#WEB(8.8/10)

快一周没看电影了,但看见这样的影像还是会心潮澎湃,唉。//喜欢噪点,它们是风的眼睛。//并非纯然临场感的自然主义,而是穿行于栖息着神性的天地之中。我们相信影像,正如塞拉相信唐吉诃德,亦正如吉诃德望向天空,相信他能看见神明面庞。“走吧,桑丘。” |

|

7.5。將原著中最具標誌性的動作完全抽離為靜態的凝滯,孤獨與無用外化為難以名狀的美感。 |

|

Albert Serra is a genius. |

|

天才之作 |

|

【草莓主竞赛】极简主义主仆游侠日常。塞拉别样诠释原著中理想与现实的矛盾,理想篇幅远远大于现实,随处都透着对理想、信仰和宁静的美好回归,在这种仁慈中无疑又透着无奈。“桑丘,你看天空!”【2006十佳No.6】 |

|

GIFF5//近景聚焦肢体动作,虽不知人物运动的目的,但观感上形成了运动的轨迹,与摄影机所视相呼应,像是一种神圣的指引。将时间凝滞于人物行为之中。声音做得较为粗糙,保留了本真。结尾音乐出现和自白,影像自此刻起成为骑士本身,带着最初的理想主义开始旅途,感动。 |

|

已然掷地有声。依稀辨认得出是一出自传,骑士与导演无异,在荒凉的,无声的,无人注目的天地间硬造人间戏剧。塞拉是自觉的,又是自我陶醉的,形式越显克制,实则越透出信心的莽撞和青涩。传说的现场总是一无所有,天地的诗意一面是馈赠,一面又是冷漠,塞拉很清楚自己的起点只能是无。-0.5 |

|

这波熊猴我是怎么也吃不下了。。。。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (176票)

7.9 (176票)

![IMDB评分]() 6.3 (672票)

6.3 (672票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![TMDB评分]() 6.90 (热度:1.26)

6.90 (热度:1.26)