|

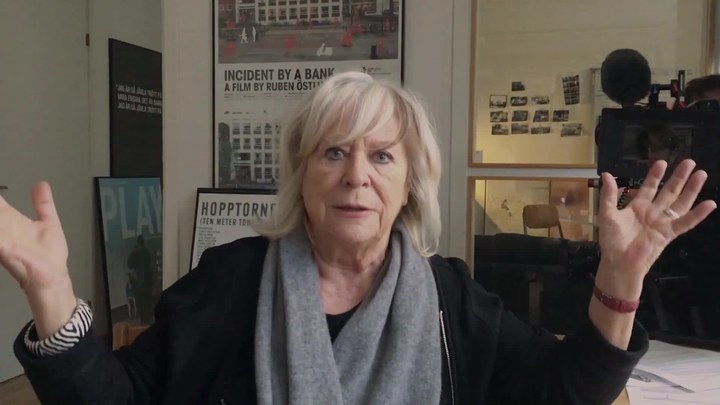

看完才知道前两天去看的冯特罗塔的《德国姐妹》是伯格曼最喜欢的几部电影之一,也是当中唯一一部女导演的作品,其余还有幽灵马车、大路、圣女贞德蒙难记等等(都在他的作品里非常有迹可循)。电影整体来说还是以演员、评论者、同行对伯格曼的回忆和崇敬为主的,料有一些但感觉并不足以撑起一部长片;而且其实我非常期待作为女权导演的冯特罗塔对伯格曼的女性角色刻画作出评论但是这儿也没有… 好吧😅或许换个场合说会更合适。《方形》的导演实在太有趣了,他受访上来就说,谢谢你找我,我是瑞典导演但我真的不是伯格曼那派的,我更接近罗伊安德森啊… |

|

Margare的法语真好,很好的一部纪录片,特别给懂电影,热爱电影的人。imposter闪一边去吧。 |

|

导演说“他们都不在了,但是我还年轻所以还活着,我还想活更久”的时候有点想哭,突然感叹那黄金一代是真的落幕、消逝了 |

|

讨论伯格曼电影中的女性角色,进而引发其导演方法论和家庭关系,后者似乎是传记者,以及对伯格曼电影烂熟的观众更加感兴趣的地方,而大众似乎也对一个「表里不一」的经典(人物)更津津乐道。 |

|

伯格曼的幕后寻访。伟大的导演都很会拍孩童,伯格曼不但会拍,他一生都是长不大的个孩子。内因正是他看透了人际的扭捏虚伪,尤其是亲朋,他不信,也不斥责,但他会用镜头温柔地嘲讽。 |

|

the moment of truth |

|

记得的很特别的点是伯格曼总是坐在摄像机边近距离凝视着演员,他排演话剧时要求演员提前记熟走位,上台之后注意力就从走位上解放出来,要求演员反复读剧本,直到对话像是一个人的一句自然引发了下一句;伯格曼垂垂老矣之后说,我想念我的演员们,他的女儿抱怨说,你就不能说你想念你的儿女和孙子吗,他说,可是我不想他们啊。 |

|

脸 |

|

谢谢。 |

|

补 |

|

只跟自己童年亲近但拒绝跟自己孩子亲近的伯格曼,为瑞典赢得国际声誉但被祖国“放逐”的伯格曼,被很多电影人拒绝合作又被更多电影人奉为精神图腾的伯格曼。因看了《第七封印》确定一生电影志愿的德国金狮导演在斯德哥尔摩、柏林、巴黎、法罗岛寻找百年伯格曼的痕迹,像他本人的电影一样好睡,合作拍过电影的儿子丹尼尔讲得料最有趣:不要相信英格玛。 |

|

前妻患癌去世,他才终于离开了婴儿房。儿子说自他去世后,从未想念过他。涉税风波流亡异国,法罗岛的村民才能参加他的葬礼。他是一个不想长大的孩子,一个不够称职的父亲,一个被故土背叛的伤心者,一个拥抱孤岛的伶仃人。伯格曼说,电影就像通灵。他犹如灵媒,在人性情感与神性光感之间,记录下永恒。 |

|

眾多有關褒曼的紀錄片中,總算有人補完他在西德流亡的日子了,被國家拋棄,只能在妻子(劇場)尋求一點安慰,也直教他放棄拍攝電影的念頭。作品總是自身的寫照,對自身的解剖,藝術家保存了小孩一面,希望得到愛和關注,但求愛的小孩都是帶著惡魔的種子,總是會帶來傷害,對身邊人如是,對自己也如是。 |

|

闲说起来这部电影的最大乐趣/好奇之一就是看“女权”导演如何拍另一个基本上一言不合就扇嘴巴的男权至上导演(爱果然是盲的)/DanielB讲的算是最有趣/Magic Lantern其实真该换个标题叫“我是说谎者”... |

|

好的地方正是在于被访者并没有那么深爱伯格曼(Daniel甚至坦言从未想念他),所以视角更冷静,Margarethe的介入也平衡了这类纪录片常有的“匍匐在地”姿态。最后!我鲁本!实在是太口爱了呜呜! |

|

了解得越多,越喜欢这个老头儿。可惜无法在大银幕上把他全部的影片都看一遍!影院中他的纪录片,仿佛昨日重现,无论黑白还是彩色,那独属于伯格曼的浓烈色彩对比,在大银幕再现。希望还有机会像去年北影节那样再集中放映一次。可惜该片无片头片尾字幕等。资料馆1号厅。九成满。第九届北影节D2-2。 |

|

2019年北影节第一部,不错的纪录片,回顾伯格曼电影创作的一生,他的那些住所,他的电影创作来源,他在工作中的细节,家人、同事、国内外同业者的各种角度展现他个性鲜明的一切,看后有些许感伤,更多的是对岁月的感慨,特别是最后一个法罗岛静谧的镜头,感受到时间的平静流逝,但大师一直伴在我们心中。 |

|

电影节看感觉好棒 那么大的厅都是爱电影的人 还有老爷爷老奶奶什么的 电影看完就觉得我还有好多电影需要补 我看的Bergman的电影太少了 然后他那个自己的放映厅真的是好羡慕啊 |

|

“我与伯格曼” |

|

3.5星。渐入佳境,最后几个镜头比开篇好太多——大概是感情逐渐加深强化吧。一些有意思的八卦,好像需要做笔记啊~ |

|

很一般的纪录片,但是素材有意思。最后剪他去世给我活活看哭。和@robertooo 在Delphi Lux |

|

还是其他人对伯格曼的回忆偏多,伯格曼本人事说得很少 |

|

没有说到呼喊与细语。有点想去法罗岛 |

|

我是真的看不懂伯格曼最后为啥要启用那个年轻女演员出演《萨拉邦德》 |

|

人类群星闪耀时 |

|

又补充了些碎片 |

|

所以说为什么秋日奏鸣曲里的妈妈真的是伯格曼的自己(疗伤)呢 |

|

感觉这部片子是天上掉下来给特罗塔的 |

|

3.5 我觉得我能拍得比她更好(看) 早上和马哥说再去瑞典的话一定要去那座小岛 |

|

自购,av47962245 |

|

所以伯格曼到底有多少孩子?算不過來了 |

|

朋友给我的票,我个人并没有看过伯格曼的作品,但我还是能感到磅礴的美感。期待以后,补完作品。 |

|

没戴眼镜看得我晕乎乎的,结尾海边那个巨石头像令人印象最深~BJIFF20190419 |

|

采访了数位与伯格曼合作过的电影人,从而串联起伯格曼的一生,这样的方式有很强的碎片感,不完整也不连贯。 |

|

德国粉丝导演在法罗寻找伯格曼的踪迹 探究他的生活 杰出的艺术成就让后人深受影响 另一面是 情感生活丰富,以及之后的与家人关系疏离

那么从内容思想看 他的电影是内省的 也是普世的 |

|

外面的世界总是感到孤独,这就是为什么我逃到电影制作中去,尽管这种集体的感觉是一种幻觉。

伯格曼一生都在思考,对宗教,对人,对社会;一生都在用电影表达。某种程度上拍电影治愈了他,我是尽力把人们真实的状况讲出来,所有的电影中总有一种冲突存在于他严格的教养和影响他人生的宗教信仰之间。这种宗教信仰可以称之为责任感

电影充满了痛苦残酷甚至绝望

伯格曼拥有自己的世界,电影是造梦,电影引导人 |

|

英格玛是最好的观众 |

|

北影节 |

|

[3.5/5.0] https://www.facebook.com/shelookslikeayoungmonicavitti/photos/a.1882496558534367/1896933937090629 |

|

“拍电影是在通灵”,可以,这很伯格曼。 |

|

要了解伯格曼或者接近于他,那么伯格曼参与极少的这类纪录片绝不是首选,这部纪录片里都是导演眼中的伯格曼,我们也必须寻找自己心目中的英格玛·伯格曼。 |

|

慕尼黑-斯德哥尔摩双城记。“I have always felt lonely in the world out there. That is why I escape into filmmaking even though the feeling of community is an illusion." |

|

想刷伯格曼,去年北影节观影,电影是通灵术。 |

|

还算不错的一篇伯格曼主题电影论文,可以看一看 |

|

展现伯格曼,几处采访都很有趣。看完导演给伯格曼的纪录片,接着看德国姐妹。和去年一样了。 |

|

嗯~哥们贼浪~生了好多孩子,自己全不养~ |

|

2019BJIFF4.7资料馆 |

|

以为和《打扰伯格曼》是一个系列,其实这部更多在探讨伯格曼个人,像一个长不大的孩童。看他儿子和孙子感觉也很感慨,像是一种对父权的反抗。//北影节 杜比巨幕 |

|

纪录片本身拍得一般,但是内容还是很值得一看。伯格曼在孤独中拥抱了电影,电影在造梦中传递着生活的真相;而伯格曼探讨的真相,之所以能引起不同背景观众的广泛共鸣,是因为它在宗教的源头之后找到了人性这一立足点——对于前者,人们的信仰不尽相同;后者,则是所有人用一生思考的永恒主题。 |

|

从儿童房里走出来是很痛苦的 |

![豆瓣评分]() 7.1 (576票)

7.1 (576票)

![IMDB评分]() 6.7 (647票)

6.7 (647票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 71

Metacritics: 71![TMDB评分]() 6.04 (热度:3.12)

6.04 (热度:3.12)