|

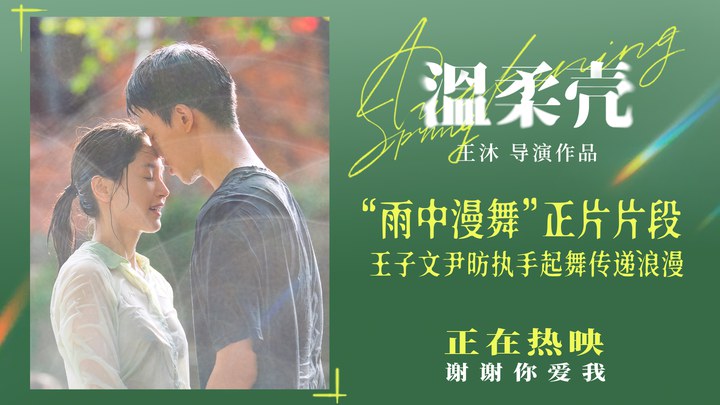

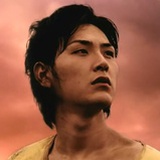

啥是少年感啊,要有蓬松柔软的头发,要有笔直宽厚的脊背,要有热烈羞涩的眼神,要有被世俗伤害过依然能够爱人的能力,要有张开双臂骑车哪怕下一秒就摔倒的勇气,要有不在意旁人眼光在广场上跳舞的洒脱 |

|

这辈子不指望了,但下辈子一定得谈个尹昉这样的。 |

|

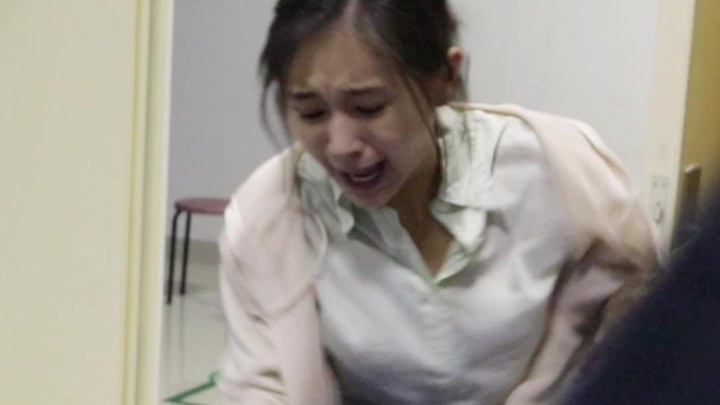

3.5 虽然有新导演在煽情上的不够节制,但尹眆真的太太太好了,贡献了一个完全沉浸于角色内心世界的入魂表演。笨拙的眼神里写满了直勾勾的爱意,蜷缩颤抖的肩臂透露着深深的无助,太动人也太迷人了。 |

|

【8】不是《绿洲》,而是现代化的《隐入尘烟》。可爱,温柔,血腥,浪漫的电影。落落郭敬明之流的反面,落落的《如果声音不记得》消费了抑郁症,挖了个坑,吐了口水,踩了两脚就走了,那这部就是在这个坑挖栽了一颗种子,填了土,浇了水,不求开花结果。声音总是若有若无,情感总是忽强忽弱,用一个残缺的灵魂去拥抱另一个破烂的身体,螺蛳壳里做道场,枯木逢春又一遭。以温柔冷静的镜头推进苦难的生根发芽,但总能找到舒服的视角瓦解。没在华语电影语境看过这样的电影,不会再去质疑他们的虚实与否,他们的快乐很简单,它们只需要一支舞曲。 |

|

也许戴春和觉晓才是最纯粹的一对爱人,没有世俗的顾虑和外界的压力。王子文和尹昉的表演深入人心,父亲扮演者王琪的最后一场戏也让人在一瞬间失去了呼吸,可以说演员的表演百分之六十成就了这部电影。 |

|

别看片名超治愈,其实内容更致郁。从《宇宙探索编辑部》到《温柔壳》,我发现平遥片子的质量吊打野🐔烂🌸➕破⌚。从《长沙夜生活》到《温柔壳》,尹昉告诉我,他什么都演,就是不演正常人。 |

|

男女主的名字,戴春和觉晓,取自“春眠不觉晓”,电影英文名“awakening spring”,于是戴春和觉晓双向奔赴,完成了双向救赎。疗愈还需爱。现实中的精神病患者可能一辈子无法得到缓解和治愈,但影片是对精神病患者及家人最理想化的解读和呈现,结尾也是最理想化的出路。我们需要理想化的东西,才能校对现实中的千疮百孔。 |

|

2019年春天,沐把我约到青年路的一家咖啡馆,掏出一份打印好的剧本摆到我面前。我说我看剧本慢,要不等回去读完咱们再聊。他说你别来这套,回去你肯定不看。我被他摁在咖啡馆读完了剧本。我说聊聊吧,他说不用聊,我还不满意,就是想找人看看。那年秋天,他带着剧本在平遥拿了二等奖,冬天在海南又拿了个二等奖,这之后我把他微信备注改成了东北二哥。2020年春天他儿子出生,秋天"温柔壳"泉州开机,去探班那天赶上大夜拍天桥的戏,他不满意,收工后铁青着脸,坐在烧烤店,一言不发。等我们离开泉州,他把那场戏重拍了。2021年春天在阿那亚驻地写作,每天晚饭前我俩会到海边荡秋千看日落,有一天他突然问我对剧本的意见,我说大哥,你拍都拍完了,还聊毛剧本啊。他说我挺怀念写剧本那段时间的,也挺想我儿子的,说完起身奔向了大海。 |

|

尹昉的锁骨、肩窝、喉结、下颌线、脖子上的青筋无一不美,但并没有美到让人愿意给他生精神病可能小孩&养精神病老爹…… |

|

重新发,再降一星,不吐不快。

抑郁症患者不要看。

电影完全没有尊重身为抑郁症患者的觉晓,让她解决自身课题的方式竟然是怀孕,捡了个精神不稳定的情绪男巨婴回家。男主惨是惨,但谁来心疼女主,故事后期直接失声,成为彻头彻尾的工具人。

尚未出生的孩子也是工具人。一个被母亲抛弃,一个被父亲家暴,成长于这种原生家庭的两个人对能否承担起父母的责任没有半点迟疑。妻子、孩子,一定程度上都成为父亲成长路上的牺牲品。

戴父拿起刀片时我暗想,要自杀吗,死了好,死了所有人都解脱了。果不其然,男主开始新生活了。结尾得挺省事的。

某种程度上完成了一个闭环。

不信女主跟着他会幸福啊

|

|

没想到是一个包裹现实关怀的爱情片,但相比两个残缺的灵魂之间的动人连接,我更在意的是片中呈现出的某种疾病的“隐喻”。母职的追寻总要伴随着自我主体性的确立,而父权的戕害却不得不以自我毁灭的方式达成救赎。来自原生家庭的影响伴随着所有人,无论是否健全。从这点上来看,这个爱情故事是治愈的,但底色也是悲凉的。就像片名一样,再软的温柔,也会有壳,虽然抱在一起仍然会有点硌得慌,但是至少能共同抵御来自外界的冰冷风霜。 |

|

导演的想法大于拍摄能力 |

|

形式大于内容,只能称之为氛围感电影,主打一个视听审美,情感打不进,逻辑说不通,三星送给小马,小马你好美,俺好喜欢你。 |

|

终于看到王沐的处女作!片名起得真真好,温柔壳内是两个孤独心灵在相互取暖和双向治愈,只有同类人才能读懂彼此。壳外的残酷包括原生家庭的隐形伤害是痛彻骨髓的。内核苦哈哈,导演用了些气氛、符号和视听去调合。有时还用前后景深来做人物距离上的无助,包括电疗那场戏和片末见到妈妈的裂焦滤镜。如能再有一点社会问题的探讨、创作者的态度就更好了。演员真好,镜头很贴他们,细腻表演得到了最大检视。 |

|

故事本身有点可惜,比起摄影、音乐,以及值得多一星的片名,台词显得很粗糙,情感逻辑像是没有梳顺的头发,有点磕绊。王子文的部分后半段直接下线,和母亲的那段略显潦草,就不用说咏梅那段;白客最后医院那部分很加分;以及尹昉太好了!可能因为他学舞蹈的原因,他的肢体很舒展,从手掌心飞出的鸟那段简直像舞蹈。 |

|

3.5 虽然新导演在部分情节处理上仍有顺拐/生涩感,但那种卯着一股劲想做出一部能留得住的「电影」(而非赚票钱就走的「项目」)的心气,能让人切身感受到,非常实在。从情节到表演,全程情绪激烈饱满,但并不过分,没有对精神病患者的“消费感”,整体的情绪沉浸感染力很强。不少时刻就像屏蔽了整个世界,两人“只能看到彼此”的“小世界”,彻底压倒了现实。尤其是电休克/天桥崩溃这两场戏,出影院后回想,还是忍不住会含泪。尹昉和王子文在片中的表演,可以说是两位从影以来的高光。 |

|

拍一对边缘人的爱情,算是比较克制了,但整体气质仍然更贴近纯爱片。

影片把重心放在家庭上,更着重去描绘遗传厄运对人精神的毁灭性影响,也是两位主角最大的困境,这就避开了社会和更深重的劫难,为纯爱留足了空间。

这样做有一点两头儿不讨好,既无法满足普通观众对催泪片的需求,也无法满足影迷对深入社会议题的要求,最后刚好卡在一个略显温吞的位置。

夸尹昉几句。演员最难得的气质是赤诚,尹昉身上有,曾经的黄轩身上也有。这就更显出尹昉的稀缺。只要不丢这份气质,他还可以演很多年好戏。 |

|

虽然真诚不做作,但也难免有剪辑混乱重心失衡的问题,解构上能看出前后两人互为拯救的分化,但实际的观感则是王子文的角色完全沦为工具人。 |

|

其实不是爱情片,爱情线占比很小,更多的是精神患者这个少数群体怎么融入社会的缩影,是两个孤独灵魂的彼此慰藉,演得特别好! |

|

这部片子镜头语言太美妙了,从开篇的明亮色调逐渐变暗,至暗之处破茧重生,转回到绿意盎然的色彩。从上半部分的她被救赎,到下半部分的他被救赎,这种被爱人稳稳接住的情感好美好让人动容。尹昉从路过未来到温柔壳,刻画角色越来越让人信服,看这部片子的时候,乃至于我觉得他就是戴春,而不是演出的。谢谢导演拍了这样的一个好故事。 |

![[未注销]](https://img9.doubanio.com/icon/up76046276-6.jpg)

|

浓浓的忧伤,淡淡的幸福。 |

|

表面上女主一开始性格孤僻,男主送个苹果带出去逃个院,立马拯救了阴霾中的女主,她过往人生中所有的挫折都因男主的出现烟消云散,二人迅速坠入爱河。而男主原生家庭复杂,在一起后女主一边当老婆一边当妈,还要当他们未来孩子的妈,当牛做马贤妻良母的同时,还肩负着拯救男主破裂人生,无条件接纳、包容并解决他原本生活里所有的琐事和痛苦,共担他残缺人生的所有苦难的重大责任。故事从他们相爱的那一刻就开始聚焦于这个男人的欢笑与泪水、成长与挫败,表面上的女主变为实际上的女配,一个不怕苦不怕累没有情绪无限付出的伟大工具人——简言之就是一个圣母。

女人的解脱或成长只需要一个男人的出现,男人则需要一个女人的奉献甚至牺牲。而男主的举手之劳,就创造出女主身上如此伟大的神性,可能这就是爱情的力量吧。 |

|

王子文在影视剧里最美的一次,开始还有病的时候,拥有一种破碎感的美丽。尹昉好帅,谁人不想被尹昉拯救。其他演员,咏梅,白客,周依然也很喜欢~ |

|

健全人的臆想 |

|

音乐,美术,视觉都很好,除了剧情。后半段全程在想,这是觉晓想要的吗,一直在收拾这个照顾那个 |

|

我看明白男主的病之后觉得尹昉演得是蛮好的,可是哪里来的相互救赎,一直是女主单方面对男主的救赎罢了,就像最开始女主进“病院”一样莫名其妙,我不理解她是如何爱上,也厌恶最终用一个孩子来完成救赎的结局。感觉就像是在意淫,不管多悲惨的男人总有一个心甘情愿的女人无条件用命来补偿你一样。 |

|

多年前看过剧本,加上一些场外信息,抱着极低期待去看,竟觉还可以且惊讶完成度,导演给演员和剪辑磕头吧。声音设计有特点,美术出现紫色道具也是对精神疾病有考究。那匪夷所思矫情得不知所云的剧本能改成这样也挺匪夷所思的,大结构重场戏约莫是照着《绿洲》调整的。至于曾经何样,可以从那些毫不出彩的黑白梦境片段窥得一二。成片最终能建立起逻辑,抄也原谅了。即使这样后半段还是塌陷,因为人物关系是《绿洲》性转版,性别意识就不说了,强行美好的结尾像是什么都没讲,《绿洲》令人赞叹的神来之笔细节都是建立在最终戳破“在一起”童话的悲剧内核之上,这才是现实。这里从结婚生子开始就没法看了,真在一起过日子就是浪漫童话,就反现实了。两位演员表演让剧情可信度大增,每当近景特写会代入共情,一拉远又不信了,错乱的观感如同片中精神病患者。 |

|

关于爱情的部分过于浪漫,而关于现实的部分又过于残酷,两种生活面貌呈现出不可调和的状态,但它们其实本应是同一种生活。温柔壳提供的至多是一个脆弱的保护,但两人的小世界实在太像一个乌托邦,以至于整部电影开始逐步坍缩为彻底的伪现实主义,只剩下两位演员的表演尚且可圈可点。怀念《一念无明》。 |

|

装在所谓“温柔壳”里的是对精神疾患的比田晓鹏更自以为是的理解。女主严重到紫砂的抑郁症说好就好从未复发,血条扣不完的阿兹海默老毕登突然觉醒给自己来上一刀,前一代留下的心灵创伤一定要通过生育下一代来治愈。连养活自己都做不到,就这么急着生下个娃娃叫爸爸?万一娃娃把病遗传下来,你当爹的又要师徒四人journey to the west去鸟烧窝找孙一通治愈自己?既然恰饭饭的影评人这么喜欢生娃桥段,那你打几星就奖励你生几个吧,生一窝小崽子治愈治愈你父辈留给你的伤疤 |

|

即便是在熟悉的泉州和厦门取景,这么高分(目前7.5)还是有点虚高了。很多镜头过于刻意,最后老爹自杀也是机械降神,快别跟隐入尘烟比了好嘛 |

|

刘亚仁国行版有了 |

|

国内比较少见的关注与表达,前半段各种奔跑和偷看像是在用青春片的手法拍两个孤僻的人,始终保持了聚焦的视角与叙述,所以情绪也比较凝练,但同样地也不够发散。而且除了男主其他的角色都比较刻板且较为工具人(女主在出院之后完全没有了挖掘与刻画,还好结尾收了一下)。至于表现精神患者的狂躁与不安,好像只会用音乐铺满不断往上托着情绪,手法比较单一所以看着躁动的情绪还是有点累。值得表扬的还是心中鸟的意象,用简洁的手段完成了与原生家庭心结的和解,虽说如何解决的也有些含糊不清了。 |

|

如果仅仅是用爱情来化解病痛从而获得救赎,那么这个病换成其他的病似乎也可以,从这一点看来,剧作的核心不够扎实,也就是说整个剧本缺乏最后一击,所以才有了戴国华自杀的桥段来促成戴春的重生,这样做确实形成了一个叙事的闭环,但也造成了无法挽回的割裂:解铃还须系铃人,觉晓的存在感被削弱了,她的温柔只触碰到了人物外壳,心里的刺是第三方拔出去的。飞出心灵的鸟,与世隔绝的岛,在废墟里寻找,在破碎后拥抱,整体的影像气质是对的,主要还是剧作本身的问题。以觉晓开篇,以戴春收尾,中间掺杂了代际冲突、童年阴影、兄弟情谊等多个支线,导演想呈现的温柔愿景是好的,但讲述方式是支离破碎的。女主以新生为救赎,男主以死亡为救赎,两个巨大的人物内心转变都与彼此无关,这个壳子就很虚幻,故事的调性就脱离了现实主义,回归到一种公益广告。 |

|

没有出口的迷宫,用自戕血祭不公的命运。

导演想要的点太多,但一个都没讲透。无意义的符号没必要加那么多。尹昉很努力,可表演依然没有预期的好。

两星给题材,少数边缘人群需要被关注。 |

|

3.5,往好讲尹昉的演技位于一种躁郁症患者日常和发病状态的分寸拿捏很鲜明且富有层次感。全身抽搐时的眼神和神态看起来都像是一个真正的患者,还有戴河悔恨直白时的愧疚感在逐级深入的哭戏中也能够让人迅速的抓住人物的心理,不得不说堪称一绝;往坏讲半出好戏。本片的结构像是《一念无明》+《烟尘入隐》的缝合体。准确的说导演除了想表达边缘家庭的精神创伤的力度充足,通过鸟的意向,又略带诗意的和解了这条矛盾透露一点人文关怀之外,又想向边缘人相互救赎内心的纯粹爱情去靠拢,不过现在看来的话,反倒戴春那条线的占比更大,对于其家庭的描述也更细致,结果觉晓家庭和两人的爱情线反而沦为配角。渺渺几个镜头浮于表面的一笔带过了,显得工具人属性浓厚。而这样的题材是需要足够的视点发散才能令其表达的完整性得到保证。这是比较遗憾的地方。 |

|

好感在于前段男女主角的感情生发的过程,尹昉演得不要太好,那种羞涩试探的模样完完全全独属于青年人的特质。进入到现实部分,展现苦难,但更多是两人以感情去对抗这份残酷。喜欢天桥上的拥抱和最后雨中的那支舞。7/10 |

|

导演技巧真的不太行,精神疾病患者这样的题材,却用了最保守的手法来拍,导致演员演技徒有其表 |

|

目前的英文片名是Awakening Spring ,我个人把它理解为“惊蛰”。尽管春天到了,可是想要觉晓的话,就要面对举步维艰的生活。周围的“正常人”以及亲人给这对特别的情侣施加了太多压力,甚至把自己的担子理所当然地丢给两个每天都在与自我撕扯的人。他俩顶着如此厚实的泥土,也要破出来的勇气,是能够以影像传递给每一个人的。我推荐朋友们去影院感受惊蛰之力背后的勇气。 |

|

你将来可能还是会碰到挫折,你还是会难过、会沮丧,但这都是正常的,你完全有能力勇敢地面对 |

|

特别不理解女主觉晓的人物转变,对母亲为何能释怀、告别,根本没有讲清楚。从医院出来,女主的人物线就断了。男主角,则是持续进行叙事揭秘,并不断探索内心,一直到影片结束。

精神病院被塑造成乌托邦,社会变成困境重重的牢笼。但两边描绘都很轻,没有进退两难,就缺乏做出选择时的可贵和勇气。没有犹豫、摇摆、无能为力,就不足以说明困境。

尹昉和王子文演得非常好,尤其尹昉,太令人信服了。不知道白客发生了什么,只有一场在饭店外和戴春的对话还算及格。咏梅甚至好像不会演戏。 |

|

3.5 有一些镜头浪漫地让人感到不可思议,却被没有台词的影像和声音设计消解掉,算是有想法的操作。全片气质有让我回到《夜空总有最大密度的蓝》。 |

|

有点失望,女主后期彻底工具人,沦为照顾老人、生孩子的工具,那前面为女主所做的各种铺垫有什么用?镜头混乱,强行的剪辑拼接成所谓的“文艺”镜头,这拍摄能力还得打一个大大的问号。剧情不想多说,如果没有这些演员超水平演技的发挥,估计很难拿奖,选角的成功救了这部电影。 |

|

王子文不像抑郁症,她很正常,有点圣母。尹昉演的疯子没有逻辑混乱的一面,有点像傻子。其实精神病在不发病的时候往往表现的很聪明。认同电影的主题,无论什么人,哪怕是病人都有爱的权力,但是故事一点都不感人。 |

|

选择用浪漫化和疗愈的风格来拍,决定了这片子对抑郁症和双相情感障碍患者的困境呈现的力道比较有限。上半场王子文这一侧刻画自杀倾向的抑郁症就显得很单薄和浮于表面,下半场展开讲尹昉一家人的遗传性精神分裂症就比较写实和接地气,部分也归功于尹昉本人优秀的演技。电影里提出一个伦理上的思考:精神疾患者能不能走入婚姻和生育下一代?男女主各自的母亲在面对照护压力时最终都出逃(zs)了,这在我们当下的社会仍是沉重和难解的问题。 |

|

平遥水平也就这样了,片段拼凑,故弄玄虚。这么男凝的电影现在也少见了,经济发展到现在,电影审美还停留在第三世界水平。 |

|

很温柔 |

|

声音做的太满,意识流镜头有点画蛇添足,商业片策略一览无遗。 |

|

近年批量制造出这种国外影展不合格 国内二流影展走一圈的文艺中庸作品 票房几乎就没有能卖的 属于小圈子自嗨 没俩月就被观众遗忘的电影 尹舫演的不错 但和觉晓戏份分配太不平均 女方的抑郁虽然相对不严重 但后半程几乎不表现了 就这样了还得承担延续后代的责任 够够的 偌大的影厅 放一半提前走了两对观众 我认为花钱买票看的人才是真的有温柔壳 |

|

说好听点是浪漫,说难听点就是虚浮。好在演员选得非常好,两张有故事的脸。 |

|

两个千疮百孔支离破碎的人,只要我们笨拙地张开双臂连接在一处,就能飞出只在夜空下展翅的一只白鸟。 |

![豆瓣评分]() 7.3 (14958票)

7.3 (14958票)