|

差不多意思意思得了,这么捧自己人臭脚吗,怪不得人说瑞士人是nationalist呢 |

|

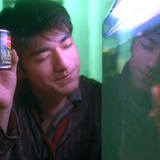

+ 在无形的城市,或者城市的无形间,“吸血鬼”“各自逃(生)”,记忆就如网络信号一样危险地不靠谱。 |

|

当年标这个片子想看的时候还在siff实习呢哈哈哈,没想到导演第二部又去了bjiff,咋说呢,大概就是只要活得久想看的片子总会有人翻字幕的哈哈哈。片子本身看完了倒没啥多说的,形式感比较突出,故事真的是要耐着性子才能看下去。看这导演简介还在国内上过学呢?真是奇奇怪怪的缘分又增加了…… |

|

短评有人讲拍的街貌“美到窒息”也是惊奇的…充斥全片的金属高楼嘈杂车流不是用来制造城市冷漠感的么(说‘窒息’倒也行。。)? 导演映后问答也说当然是非常有意识地使用了大量灰色的建筑背景色在进行这一表达(因此也太浅显刻意,对白设计固定镜头在努力营造真实感,呈现的却是经过了筛选的真实 #EIFF |

|

4.5 电影节刚刚看完出来- 画面利用光影 角度 动静 非常巧妙! 话题关于老龄化、在科技发展中的信任问题、依赖科技导致人类大脑的退化 对歌曲 电影 名字 都无法记住。电影出现很多数字密码等,个人信息变成数字化而人也渐渐变得疏远 发展的科技与人性的流失……本届看到今天最赞的电影 |

|

节奏慢就是,连骗和被骗,都慢。。。 |

|

啊!!!太喜欢这种看上去什么都没讲但是不经意之中的环环相扣了。(还有冷淡的画面!太喜欢了! |

|

现实中的一切,在电影里都早已经过说过了。有趣的摄影@静安嘉里 |

|

6.0。數字訊息與幾何化現代城市景觀對生活的全方位入侵。 |

|

#2018SIFF# 继续捍卫洛迦诺在内心的净土位置。 |

|

初见规模:万物相连、对数字和群像的痴迷,但影像方面还不太成系统,风格化仍未非常彻底。(最主要的还是脸盲… |

|

这个瑞士导演的这部首作和第二部摆动我都给5星、太喜欢了、可以说看他的电影时有种自阿彼察邦的记忆之后又再次闯进“有声”电影的兴奋 |

|

蛮惊喜的 才70分钟探讨的内容却挺有层次 一种妈逼瑞自带的距离感 呆萌 |

|

4.5分左右。

没啥亮点,议题也讲得过于碎碎念。 |

|

有时候看到导演过于注重画面技巧会冒出一股无名火,有个因此瞩目的bug说来还挺可笑的:老人疗养院停车场医生和护士沟通治疗方案,镜头推近又拉远,俩人凭空右移了(在画面里)几厘米。导演如果只在乎画面那就别怪观众挑你画面的毛病了 |

|

3.5 |

|

瑞士急需一款反诈APP |

|

现代社会光景,陌生人之间的冷漠与疏离。一个没有温度的电影,却有着许多问题的映照:诈骗、科技的不适应感与老龄化。最后接近两分钟的街景和车流穿行,原来是四个警员漠然的望着城市:说着某个聊后即焚的话题,在日益枯燥的庸常封闭内心。 |

|

构图风格初见端倪。数字入侵城市,无孔不入地进入所有人的日常,毫无察觉也无法摆脱,就像电信诈骗对老年人总是奏效。现在看来这部电影表达上有些许过时,对于网络的认知依然还停留在“数字”层面。 |

|

人们无法摆脱网络数字的入侵就如老年人一直相信电信诈骗以及我们干着操蛋的工作又没法辞职的矛盾状态。非常喜欢影片的摄影构图和色彩甚至有些宣兵夺主了。 |

|

选这部是因为被海报吸引 故事好平 电影一开始就说完了剧情 看的过程中一直以为会有什么转折,但并没有。喜欢摄影,也算是学习到了另一种拍摄方式。“记不清电影的名字了” #SIFF 第三场 静安嘉里 百美汇影城 6.17 |

|

3.5画面挺特别的,在“这”缓慢发生。 |

|

[3] |

|

《他们说我很好》伪记录,平铺直叙。

老年,电话诈骗,网络诈骗,银行诈骗…… |

|

太嫩了。监控视角还可以。 |

|

关于电话诈骗、网络推销的电影,看来包括瑞士在内的很多国家的老人都受到同样问题的困扰。 |

|

沉郁的节奏,画作一般的画面,人物总是只占据画面一角或最下面一行。但是影片前半部分的剧情节奏太慢,到最后抓住诈骗犯的心已经牵动了观众的兴趣才相对来说更紧凑了一些。看得很安详,很想睡觉。 |

|

意外的还挺有意思的 混杂了新浪潮 当代艺术影像 和 indie 的味道 |

|

一个有趣的小问题在反映社会机器的运转。 |

|

4+ |

|

我甚至没从剧情简介里看出这个故事在讲电信诈骗 |

|

非常非常欧式的慢节奏电影。镜头干净、寥落得让人想睡觉。话篇了了,镜头开阔,构色单纯,人物很小,事件也极其的简单、琐碎、微不足道(其实我没怎么看懂因为半途睡着了)。但是街貌和色调就是让人感到很舒服,美得窒息。冲着海报来的就是想看看瑞士的街头,马路中央等待过街的那个镜头简直太美了。 |

|

三个人在外面抽烟各自玩手机偶尔交谈一两句话真的是众多德语区冷漠不失客气的缩影了 |

|

[Creativity Theater] 低成本的无奈催生冷漠城市美学,简单的构思在执行中道出人之境遇。面目模糊划一的人物尬聊着就像2001 |

|

不要浪费时间了,大量自作多情的空镜 |

|

其实是很简单的电信诈骗故事(全世界都在反诈(也没想到这种故事能拍得这么冷。在这个电影里不断复习数字的念法。 |

|

镜头很直接,人物很稀松平常,故事也是日常感,有点让人昏昏欲睡,幸好只有70分钟的短电影。瑞士街头还算是美,富裕又幸福感的城市充斥着冷漠与无奈。老龄化与新科技的问题。 |

|

电影节第二部烂片,没情节没表演,全程长焦,渣摄影。电信公司职员下班后的副业,冒充外孙女诈骗老年妇女钱财,用骗来的钱投资理财。这瑞士人真有钱,五万块随便拿。老年人独自去银行取巨款,银行柜台有程序问一下取票干嘛,这点远不如我们的银行柜台警惕性高。月包10元,整个欧洲流量不限量,爽爆 |

|

丟掉情節劇的框架,L'eclisse中的羅馬的鬆懈感在瑞士人的計算之下化為理性的咒語,城市才是永恆的主角。 |

|

There’s no excuse for boring. 可以说是很糙的一部片子了,小故事慢节奏,配上日常的聒噪,毛坯房一样的观后感。 |

|

因为太沉闷了所以中间都睡过去了。还以为故事要接着讲,电影却结束了,好短。我看到一个寂寞冷淡的社会,好没有生气,不知道这是不是导演想表达的意思之一。 |

|

3.5 |

|

电影节看的,大段的定格拍摄,还有重复读的数字密码,结果不小心看睡着了1/3。有些画面角度喜欢 |

|

他们可喜欢读数字,账号密码,wifi密码,id,热点密码。就像现实中的我们一样。 |

|

调度上有点意思。那场拍车的段落,镜头的切换和设置也是够新奇,但估计是因为成本限制只能用这种奇怪的角度拍 |

|

啊!!!太喜欢这种看上去什么都没讲但是不经意之中的环环相扣了。(还有冷淡的画面!太喜欢了! |

|

大眼睛短发小姐姐爱丽丝~ |

|

观影不要去评价当中的诈骗手段,不要评价警察的办案方法,其实就是一黑色讽刺电影,过程中观赏下街景 还有人物的慢条斯理。 |

|

摄影机的角度很独特,日常生活的白噪音背景营造纪实风,灰暗苍白的近乎单色的色调具有强烈的末日灾难片风格,最搞笑的是警察这边厢有一搭无一搭地讨论电信套餐的时候,那边厢就是这个公司的职员利用电话进行诈骗,略带些黑色轻喜剧风格 |

|

摄影有意思 |

![豆瓣评分]() 6.5 (118票)

6.5 (118票)

![IMDB评分]() 6.3 (458票)

6.3 (458票)![TMDB评分]() 5.80 (热度:1.63)

5.80 (热度:1.63)