|

空难后的心灵创伤治愈,生者也许比死者更痛苦,愧疚、自责、麻木和不被人理解的孤独,所有的情绪都在寻找一个出口。把男主的角色设计成救世主的形象,掺杂了些宗教、神学的元素。但是刻画欠佳,完全不顾家庭把重心放在那个失去孩子的黑女身上,某种程度上我是不能理解的,诸如此类还有些怪怪的地方,看完触动并不大。 |

|

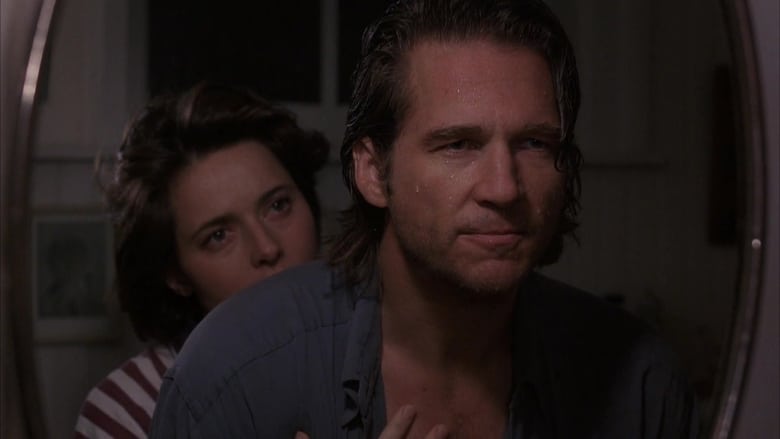

空难创伤心理治愈电影,在马航事件之后看这部电影,更有了深刻的体会,你无法想象在失控的飞机上即将面对的死亡的时刻是何种情形,布里吉斯演的很精彩,蓝眼睛太迷人了~ |

|

心理片佳作,他苦心拯救濒于自杀的难友但他病态的无畏是潜意识中寻求以死谢罪(博斯的画震撼人心)可能因为同机好友的死【然而好友就是星际迷航下一代那个Q!导致我很难投入感情! |

|

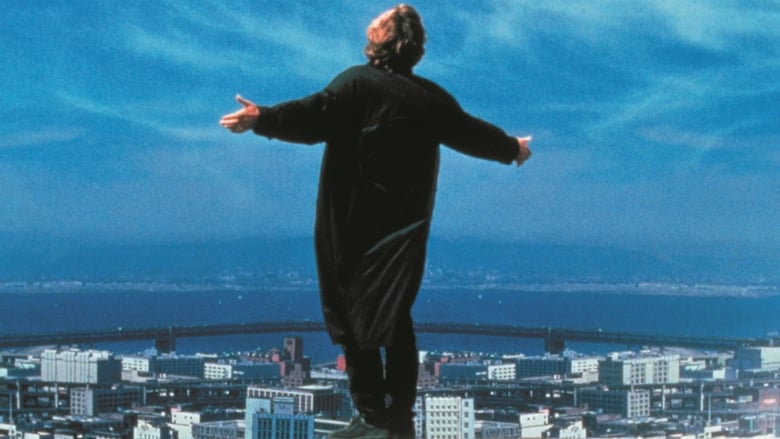

某种意义上彼得威尔个人风格的极致了。肯定不会被大多数人喜欢,但心理描写以及遍布全片的特殊视角观察真的好。以神秘主义切入都市生活最薄弱的虚无,干得漂亮。 |

|

目前拥有的是来自美版的1.33:1

听说德国版的是电影原始比例1.85:1

国内有转制2区德版的吗?哪一家发行的? |

|

主人公遭受心理创伤后的生活。

快进过了一遍,是个有内容的好故事,值得一看。印象最深的一段是心理学家把幸存者召集到一起,失去孩子的女2质问空姐“为什么你让我抱着孩子,我根本抱不住他(你没有给我们系好安全带)!”心理学家帮空姐说话“你质问她也不能让你的孩子活过来。”女2怒斥:“你把我们召集过来,只是为了听一些好话!”然后愤然离开。

男主他自己的状态其实很不稳定,没有人可以帮助他,他看到了女2和他有同样的痛苦,甚至是更痛苦,所以他帮助她活过来。这是爱吗?应该是一种与情爱不同的爱,是一种怜爱,依赖,是那种看到你很好,我就也很好的感觉,更像是一种亲情,所以最后女2来和男主告别。现在想想这样的结果对谁都好,不然一起生活会很累吧。男主最终被女主从创伤中唤醒,真的很为他们高兴。 |

|

威尔职业生涯最差,虽然还有他标志性刚硬但又超现实的画面,且坠机的大场面完成的有力度。整个剧情走向很怪异了,主线是少见的灾后心理重建,但布里奇斯不顾家人和小黑妹的接触非常文德斯式精神病,人物的那些反复纠结、自责有浓重的基督教背景(布里奇斯不像个耶稣?),这就导致不单精神病了而且傻逼 |

|

心理学教材片,小时候没看懂。 |

|

You must be alive,

you must be alive.

You are brave,

you have the responsiblity.

这就是我在他伸手拿草莓的时候忍不住喊出来的话了。 |

|

结尾那一段还是很不错的,其他地方比较鸡肋。 |

|

据说是对沙马兰影响最大的电影之一,倒是确实可以一眼看出来。 |

|

……A Weir'd Experience…… |

|

多么奇怪的电影跟剧情。Fearless.1993.1080p.BluRay.x264.YIFY |

|

故事很有意思,拍得很怪。作为情节剧几乎绕开了所有塑造情感的部分。对比伊斯特伍德晓畅从容的《从今以后》,人物走向的铺排从一开始就几乎无以为继了 |

|

可能只有幽灵才会无所畏惧,而巨大的痛苦正会让人变成幽灵。一部想看很久的电影,片子也对得起那份期待。彼得·威尔好莱坞时期最接近澳洲出道时期的创作,摄影、配乐、剪辑、表演都低调却又充满了深沉而迷离的存在感,将剧作本身提供的具有独特角度也触及较深的精神创痛娓娓道来,前两幕的铺陈推进实在出色,显得最后的解决和升华段落稍显简单和直白,但整体在好莱坞范畴下依然充满了新意和某种扎实的力量。布里吉斯在本片中的表现,我认为能进入其生涯最佳之列,而本片也至少是[死亡诗社]之后我最爱的彼得·威尔作品。 |

|

片尾曲想到了悬崖上的野餐,那些imaginary的片段也有悬崖上的野餐的感觉了。挺有感染力没有刻意煽情,结尾有些升华。罗西里尼长得好精致。就是合照里的腊肠在哪里 |

|

感觉像督爷的个人冲奥片,但表演太平面了。几个配角也很别扭。 |

|

豆瓣搜fearless,本电影顺位在斯威夫特的专辑、李连杰的霍元甲、隐秘而伟大等条目之后。#彼得威尔补完计划# |

|

令人难忘的一部电影。有时候,死亡是一种解脱,幸存是一种天罚,而救赎则是没有定式,除了靠自身的人生积淀,还要靠好运气。 |

|

男猪人设有毒 那个女的演技捉急 声音还尖锐的不行 |

|

心理學的一課:大難不死,如何重拾後福? 有個思考點:"洪水治療法"較不適合內向(較為無法回應環境改變)的人格特質。是以此法對於影片中失去孩子的媽媽奏效,主人公的覺醒歷程則是複雜的多 -- 內向的[共感人」撫慰他人之餘也要學會自救。傑夫布里吉和伊莎貝拉羅塞里尼表演好! |

|

还社工必看!能不能别扯!两个失败的个案和一次失败的小组!主人公扑朔迷离的情感价值,一个有心理阴影的带领另一个有心理阴影的人走出心理阴影,感觉一点都不吸引人。 |

|

角度给一星 第一幕特别好 救完人直接打车洗澡睡觉接着去看望旧情人 草莓表现心里异化 卡拉如同鬼魂一般触摸小孩的慢镜头 两人给死者买礼物 通过走过车流-装车包着行李箱体验死亡 好友死前把票退了 买了个便宜的差点没赔偿 |

|

节奏有点缓慢,气氛有点压抑,但看完后仍然让人觉得是一部神作。

影片的人物心理刻画,细节的描绘非常的有深度。麦克斯的转变让人无法理解,但在心理学上又可以解释。他所有的坚强,拯救他人的举动,其实都是自己一层坚硬的外壳,厚厚的伪装,保护自己那颗无法从灾难中走出来的心。

他看似无惧,只是因为已经放弃希望,而幸存下来后,他却不知该如何面对生活。与同样无法从灾难中走出来的卡拉一起,曾让他错以为拥有同伴,拥有归宿。而卡拉走出阴影后,他却陷入更深的阴霾。最后当他终于面对自己的内心时,排山倒海般的痛苦一时之间让他无法承受。所幸,结局是好的,他吃草莓再次过敏,说明他终于重新做回自己,而危难时刻深爱他的妻子也拯救了他,给了他回到现实生活的机会。

灾难会带来深深的创伤,但人活在世界上,有爱,有家人,是最幸福的事情。 |

|

看得我真难受。。。 |

|

空难幸存者和另一个空难幸存者从相互扶持到释然面对,走出内心的困境。

对航空公司的心理辅导员强行跟随印象深刻。

碟片名空难遗梦,翻译得不太合适。 |

|

关于灾后心理重塑,就是这样一部电影,前所未有的类型 |

|

本片获第66届奥斯卡最佳女配角提名。本来说从鬼门关逃过一劫的人应该更加珍惜生命,珍惜世间的美好,积极地活着。而影片中的主角却更加消极、更加与世界格格不入,几次三番寻求死亡。不喜欢这种风格的故事。 |

|

我想拯救所有人因为我希望有个人来救我。 |

|

人的人性为什么是趋利避害,本质是为了个体的生存,当一个人无所畏惧,可能意味着他更脆弱,更易逝,承担的更多。 |

|

最后那一句“i am alive”真是触动人心。无所畏惧其实是畏惧至极的表现。 |

|

空难幸存者的世界 |

|

论灾难后的心理重建。 |

|

无所畏惧其实是畏惧至极的表现。 |

|

1、开头巨大的空难现场。2、空难幸存者的心路历程。3、这女演员伊莎贝拉罗西里尼可太厉害了,爸爸罗贝托罗西里尼妈妈是褒曼,前夫是马丁斯科塞斯。4、结尾再现了飞机失事的过程,真是太惨烈了。 |

|

很久都没有看到这么压抑的片子了,男主的无惧透着创伤的味道。希望所有经历创伤的人有运气逃出来,也有勇气走下去 |

|

空难后幸存者的互相安慰,对死亡的恐惧,以及对内心世界的重新建立与探索。 |

|

企图用草莓自杀这个……设置得不太好,力道不足 |

|

“濒死”的体验产生“已死”的觉悟,因而带来最勇敢的行为、对谎言的憎恶、对他人的关心,然而“活着”才是最好的。我见过的对人的精神状态描写最动人的电影之一。 |

|

剧本写得怪怪的 或许911之后 编剧才搞清楚自己应该写什么 |

|

绝望和压抑,一口气硬是憋了两个小时到最后一个镜头才缓过来,彼得威尔真的厉害。女主角太像鲍曼女神了,不止外貌,举手投足一颦一笑都像极了,然后一看名字伊莎贝拉·罗西里尼,就懂了[吃瓜] |

|

心理创伤后的应激障碍,就像新的四季,巨大的能量在规律的转换中释放,天使回归人间 |

|

我真正不能忘记的是,看完这个Ben推荐的片子,他对我说了句,“That's it. It makes me sad." 之前看弗里达卡罗,最后一个镜头是弗里达死时燃烧的床,突然看见他也偷偷掉了眼泪。想起他对我最多的评价是:你对这个世界so sensitive。其实是他自己。好吧。我因此而feel for him a lot. |

|

看了真是让人害怕坐飞机。人现在可上天入地,刀枪如不,但人脑还是很脆弱的,容易受到影响,甚至被摧毁。而它又是人唯一的指引机构,出了问题无法自治,也无法把偏航纠正回来。 |

|

A good one but very heavy. 豆瓣片名和剧情简介都垃圾,it’s not even about love🙄。越是害怕的人离无所畏惧越近,在极致的恐惧之下只有自动与自己的情绪隔绝才能活下来,但活下来的那部分却不是真正的活着,直到再次感觉到恐惧和痛苦。 |

|

结局跟我想的不一样= = 果然自己太消极了么 |

|

为了结尾给个4星吧 |

|

就这样吧。。一个没走出阴影的人帮一个有心理阴影的人走出阴影的故事 |

|

讲述了飞机失事后在飞机上的一群人的心里状态。其实说明了对于重大的突发性灾害性实践发生后对于人的影响,这时一定需要专业的心里介入才能让很多人走出来。

灾害发生以后,人身边的场域会发生变化,场域的突变人是不适应的,很少有人能做到像没发生事一样,许多人必须明白心理介入的重要性。 |

|

英文版,理解了,maybe很多大的灾难后,会有很多人选择重新开始,再也不想记起原先生活中的人和屋,哪怕假装失忆 |

![豆瓣评分]() 7.3 (252票)

7.3 (252票)

![IMDB评分]() 7.1 (24,104票)

7.1 (24,104票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 84%

烂番茄: 84%![TMDB评分]() 6.90 (热度:14.23)

6.90 (热度:14.23)