- 主演:Christian Heinisch / Nazzareno Bianconi / 马里奥·阿多夫 / 劳拉·贝蒂 / 哈伦·法罗基

- 导演:达尼埃尔·于伊耶 (Danièle Huillet) / 让-马里·斯特劳布 (Jean-Marie Straub)

- 编剧:达尼埃尔·于伊耶,让-马里·斯特劳布

- 分类:剧情片

- 地区:法国/西德

- 年份:1984

- 更新:03.13

- TAG:德国,卡夫卡,Jean-Marie_Straub,德国电影,1980s,让-马里·斯特劳布,法国,1984,剧情

- 别名:Class Relations

- 片长/单集:127分钟

![豆瓣评分]() 7.6 (354票)

7.6 (354票)

![IMDB评分]() 6.9 (716票)

6.9 (716票)![TMDB评分]() 6.70 (热度:1.27)

6.70 (热度:1.27)-

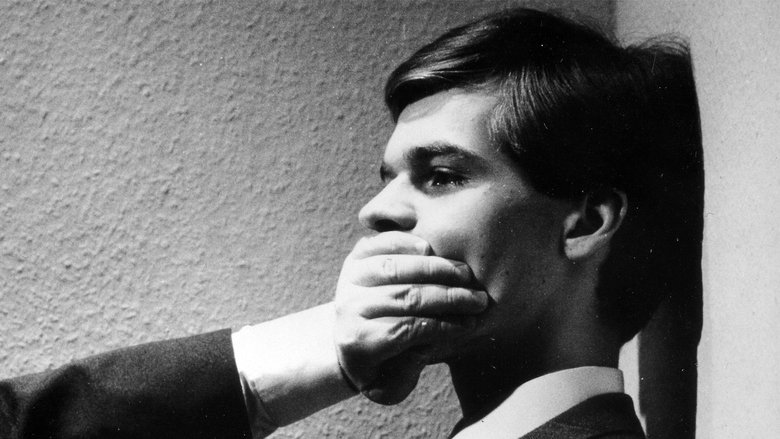

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上其他电影《阶级关系》的免费在线观看,《阶级关系》是对白语言为其它,属于剧情类型,目前在豆瓣的评分为7.6分,有354名网友参与打分,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 改编自卡夫卡未完成的长篇小说《美国》,但其关注的并非真实的美国,更像是没有详细年代的关于美国的寓言。卡尔•罗斯曼由于丑闻而接受其舅舅的邀请搬去美国,然而他无法摆脱欧洲大陆旧式习惯,更糟的是,欧洲的阶级结构无法让他通过自己的双手谋生。这一电影版关注资本主义社会创造的残酷而变幻莫测的阶级关系。同时忠于原著而未添加影片的结局。施特劳布夫妇风格的一贯操作与卡夫卡氛围的完美结合:中景固定机位,面无表情的演员,人物肢体和语言刻意僵硬,强调侧面特写,镜头推进及平移刻意突兀。由...... 完整简介请见下方