- 主演:詹姆斯·肯恩 / 安杰丽卡·休斯顿 / 詹姆斯·厄尔·琼斯 / D·B·斯威尼 / 迪恩·斯托克维尔 / 玛丽·斯图尔特·马斯特森 / 迪克·安东尼·威廉姆斯 / 萝内蒂·麦基 / 山姆·伯顿斯 / 伊莱亚斯·科泰斯 / 劳伦斯·菲什伯恩 / 凯西·希玛兹科 / 彼得·马斯特森 / 卡琳·格林 / 比尔·格雷厄姆 / Terrence Currier / Daniel R. Suhart / Byron Trackwell

- 导演:弗朗西斯·福特·科波拉 (Francis Ford Coppola)

- 编剧:尼古拉斯·普罗菲特$$$Nicholas+Proffitt,罗纳德·巴斯$$$Ron+Bass

- 分类:爱情片

- 地区:美国

- 年份:1987

- 更新:06.10

- TAG:剧情,战争,爱情

- 别名:壮志英魂

- 片长/单集:111分钟

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.4 (6,014票)

6.4 (6,014票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 44%

烂番茄: 44%![TMDB评分]() 6.31 (热度:8.74)

6.31 (热度:8.74)-

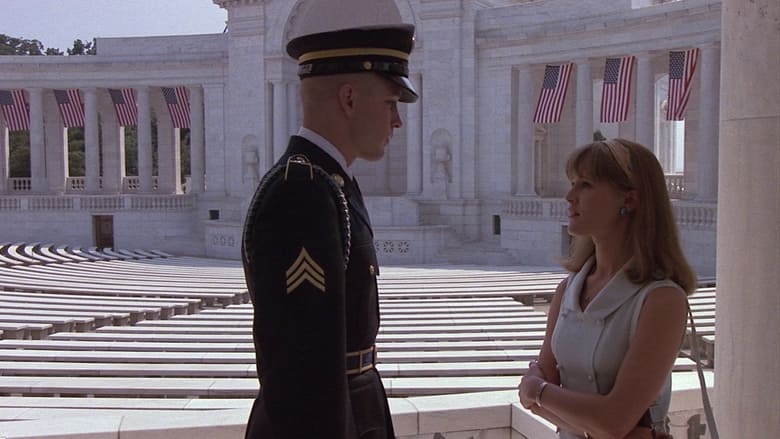

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上美国电影《石花园》的免费在线观看,《石花园》是对白语言为英语,属于剧情,战争,爱情类型,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 越战时期,美国位于华盛顿特区的石花园,葬着为数众多在越战上殉职的美国军人。《教父》《战栗游戏》詹姆斯肯恩饰演哈塞德军官,深信越战是一场打不赢的战事,相反的,士兵威洛一生最大的职志就是代表国家上战场,好好打一场胜战荣返家园。哈塞德没办法劝阻威洛把自己送到最前线,他唯一能为这个朋友做的,就是──拖延,同时鼓励他好好找回他和瑞秋(《他们的故事》《油炸绿蕃茄》《玫瑰花床》玛丽史都麦特森饰)的感情……