|

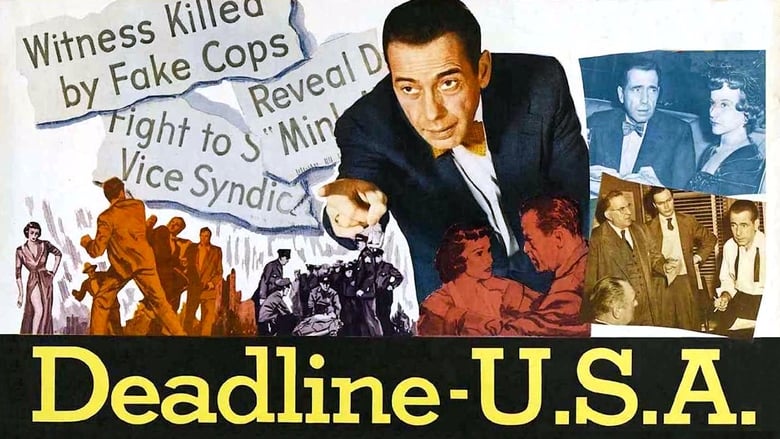

真正的新闻人会为了报道真相不顾一切,哪怕报社即将倒闭,也要在最后一份报纸上发行没人敢说的真相。作为曾经的“新闻人”,也曾为新闻自由与官方抗争,内心太大触动了。 |

|

一家报社倒下了,但是新闻人的良心不会随之灭亡。整体有点平,不过很喜欢得知报社即将被卖自己面临下岗时,为了新闻真相依旧充满干劲的报社员工们,还有受害人母亲和鲍嘉最后的对话。将近70年过去了,我们现在依旧需要和缺乏新闻报道的勇气与良心。 |

|

你们现在所拍的所有题材和故事,早有人在半个多世纪之前全都拍完了!好莱坞黄金年代内容的多样性和不断探索类型题材边界的精神,真是太爱了! |

|

50年代的新闻良心电影,混杂些许当时流行的黑色电影影子。整体叙事气质较为框架化,平庸。 |

|

没看到詹姆斯迪恩?😂😂 |

|

1.7.2分,结局有点匆忙,好在本片思想立意好。报社应该为人民发声,报社的存在完全是为了人民,是公众面对暴行的第一层保护。

2.公众对于事实的追求超过了事实本身,资本的逐利性会使报道本身歪曲化,从而不再客观负责

3.一旦没有了竞争,出现话语权的垄断局面,出版自由也将不复存在,大众对想法,观点,新闻的正当权利不应当受制于个人,公司甚至于政府。 |

|

3.5+ 热血新闻gets me every time (除了某年BP). Rienzi和Sally的线不够丰满,但为理想而奋斗的新闻人已拍得足够好看。酷哥演得蛮好人也养眼,上法庭前在dome跟老太太的那段对话可爱极了。【好像Johnny Came Lately哈~ |

|

这部还被归为了Film-Noir,虽然有黑色电影的镜头感,但是这部电影的整体基调还是乐观的。报社即将被收购了,可是人们还在坚守岗位,挖掘案件的证据最后不受威胁地报道出来,想要再婚的前妻最后一刻还是回来了,这一切都是理想化的。

三条故事线交织进行,但是凶杀案件挖掘证据的悬念制造不够,所以整体就显得有些平平

这么多年过去了,这部电影的主题还是值得人深思 |

|

报社出售、挖掘证据、追回前妻这三条线交叠不自然,很乱,没什么悬念张力,剧情不足以支撑结尾突然拔高的中心思想,鲍嘉的演技就那么回事吧,幸好其他演员比他更差 |

|

Richard Brooks是个极血性的男人 |

|

IMDb的标签为Crime | Drama | Film-Noir,从很多方面看都是一部黑色电影 |

|

87分钟的体量,短小精悍,剧本扎实,矛盾冲突鲜明,节奏紧凑利落:日报社追踪凶杀案、调查参选政客各种政治经济非法操作黑幕、报社面临被卖掉的危机不得不在法庭争取留存时间、推进调查和取证争取证人证言等多线并进,剧情穿插,繁而有序。鲍嘉眼神犀利表演老辣,成功塑造了男主哈奇森,即使在私人生活和情感上遭受打击,仍然义无反顾地以新闻人的勇气、智慧、良知揭露黑恶势力恶行,让公众知晓真相。而新闻人群体坚持新闻自由新闻正义,令人印象深刻。他们诠释了日报的宗旨:“此报是为改革和进取而创,我们永不会仅满足于报道新闻,我们永不会惮于抨击恶势力,报道员仅仅是旁观者,而好记者和新闻人是新闻故事的英雄。”

|

|

与其苟延残喘 不如纵情燃烧。相当精良的剧本 鲍嘉演起嫉恶如仇的正直报业主编也是十分得心应手。一部不可忽视的冷门佳作。 |

|

感谢字幕组(虽然翻译错误有点多),同题材里比较乏味的一部,可一窥报业生态,没了 |

|

严肃而深刻的现实主义主题,悲壮的开放性结尾,亨弗莱·鲍嘉不止演了一个维护社会正义的报社主编,还是一位自己被裁员也为员工挺身而出的义薄云天的老板,鲍嘉演文人也是那么硬汉,值得所有新闻人和疫情严冬失业大军的朋友一看,对了,导演理查德·布鲁克斯3年后拍摄了美国最早的青春反叛电影之一《黑板丛林》,把视角伸向了教育问题 |

|

环环相扣,整体叙事非常巧妙。哪里乏味?理想主义殉道者就当如此!鲍嘉就是台柱子,特别特别好,我永远都不会腻…… |

|

新闻自由怎么能不算假新闻呢,呵呵 |

|

拯救報刊,正義與惡勢力的較量?!犯罪類型的片子能看得我這麼累也是可以,那個誰被假冒的警察弄死後我以為會有什麼刺激的片段,反正結尾好倉促。 |

|

新闻理想很理想…… |

|

Humphrey Bogart's terrific, quite puzzled why it didn't get nomination for Best Pic since achieved |

|

正义 |

|

这题材写得那么平庸有点不可原谅吧,既不尖锐也不讨好,人物全部脸谱化得要命。 |

|

故事线不复杂。主要还是一些对白妙语连珠 |

|

鲍嘉为什么逢人便叫“宝贝”? |

|

【草莓主竞赛】Non-stop. |

|

深入到报业的里外,揭露黑幕,悲悯死者,一家好的报纸是有道德感、有社会责任感的良知媒体。但影片关于政治的挖掘与描述多少有些幼稚,调查真相的逻辑是为结果而结果,未免让人觉得缺憾。 |

|

作为鲍嘉粉来看一下,说教意味有点明显。叙事上的直白和我国目前的市场电影差不多,没错,我国,目前。 |

|

阿美给报业写的童话。 |

|

感觉所有人的表演都没有达到应有的水准,故事的走向也欠缺足够丰富的张力 |

|

3.5。既是对记者精神的肯定和颂扬,也是鲍嘉的个人魅力秀。情节发展主要还是围绕鲍嘉饰演的主编奋力挖掘反派的罪恶,呈现各种不畏强权、运筹帷幄、挖掘事实真相的特质,虽然为工作忽略了家庭,冷落了妻子,但是妻子还是会心系丈夫不离不弃。至于一线新闻记者如何采访和收集资料,则缺乏更细的呈现,而反派的刻画也有点纸老虎。影片的结尾落脚在报社坚持发行报纸揭露真相便结束,这样设计还算巧妙,没有理想化地让报社获救,也没有就此让反派得到制裁,重要的是报社坚持了自己的理念和信仰,多半分给这样的精神和信念。 |

|

新闻理想真是伴随着新闻的诞生而产生的。50年代的报社也要和富商邪恶势力作斗争,看来人性都一样的,不随时代变化。 |

|

没翻到迪恩,演个印刷厂人肉背景。 |

|

3.4。节奏快而不乱,台词量巨大。但是新闻编辑干了重案组警察的活有点过了,也许选经济案更合适一些。ps:老片真喜欢写男主去ex那里找温暖的情节啊,Harper里面也是 |

|

能堅持信念的人必是勇敢的人。 |

|

“新闻是为民服务而不是为权服务” |

|

经典的美式主旋律 |

|

感觉所有人的表演都没有达到应有的水准,故事的走向也欠缺足够丰富的张力。 |

|

像Bogart饰演的这种正直,富有使命感的新闻工作者是全片呼唤的主题,对于报社的职责和定义也早早的把片子的思想拔高,理想化色彩浓重,然而本身剧情悬念不足,发展走向容易推测,三条故事线(报社收购,挖掘真相,婚姻危机)混杂在一起,处理得很不恰当,其中情感纠葛的着墨对剧情进展没有明显作用,也许原本的出发点是想通过三条线来丰富主人公这个新闻工作者形象,毕竟这三条线几乎都是主人公个人独角戏,但是,故事重点放在报社上更为恰当,抑或是全片时长的因素,婚姻危机这条线始终无法有机融合到整部戏中,结尾很光明,整体十分正能量。 |

|

报社出售竞选内幕死亡案件私人生活搓一起写的这么无聊也是一种能力 |

|

黑色幽默,理性正直,剧情和节奏都在预料中,尚可。🐂冷5 |

|

1 |

|

很平很套路。嗯,只能说这种片子如果是得到好评的话,只能是因为他出生比较早。 |

|

部分情节略显突兀。 |

|

比我想象的好看,但是受不了鲍嘉和老太太调情,鲍嘉见人一口一个baby,还有老太揶揄他if newspapers have beautiful legs,搞得和B级片似的 |

|

旧时代媒体的巨大权力和敬业精神。“我很高兴你们的愚蠢不是遗传而是自己获得的”台词很精妙。反派角色有点太刻意。和上一部很类似,都是抵抗大资涉黑财团的个人英雄片。浓厚的时代痕迹,体现了严肃纸媒在50年代受到电视的冲击,产业资本家和金融投机资本之间的矛盾。 |

|

这是华盛顿邮报翻拍改编的那版吗?结尾感觉有点儿草率,但是灯塔国的价值观还是有交代的。 |

|

不行,这种叙事方式看不下去。 |

![豆瓣评分]() 6.8 (112票)

6.8 (112票)

![IMDB评分]() 7.2 (3,768票)

7.2 (3,768票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 78%

烂番茄: 78%![TMDB评分]() 6.76 (热度:6.62)

6.76 (热度:6.62)