|

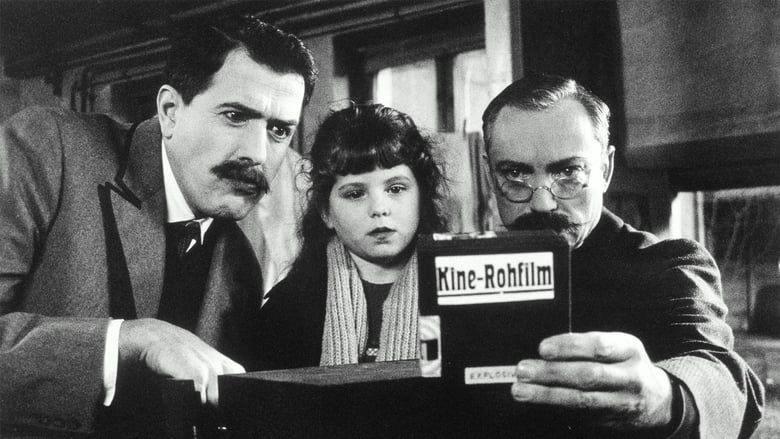

1.文德斯写给电影的一封情书,真挚而动人,纪念电影诞生100周年。2.若干年后,世人至终给了卢米埃尔兄弟过多的纪念,却习惯性地忽视了如Skladanowsky兄弟这样更早发明电影的开拓者。所幸,我们还有文德斯,献给所有被遗忘的先驱者们。3.模拟默片搬演与对马克斯女儿的采访相结合,又见[柏林苍穹下]与[咫尺天涯]式的色彩修辞策略:音容如昨、青春仍驻的已逝者进入现代的采访画面,在文德斯及其团队面前笑对年迈的女儿。于是,逝者-天使的黑白画面与现代人视角的彩色画面交织剪辑,恍若穿透岁月雾霭的温柔回眸。4.结尾以演职员表和默片搬演片段穿插,引人入胜。(8.5/10) |

|

文德斯向德国电影先驱的致敬之作。1895年11月1日,斯科拉达诺夫斯基兄弟公开放映“电影”,比卢米埃尔兄弟还早一个多月。文德斯带着学生重现了当年的短片,还抢救性地采访了先驱的小女儿(时年91岁) |

|

#资料馆留影##文德斯影展#大概是第一部在影院泪奔的wenders电影了。wenders在里面实在倾注了不少对老电影的情怀呢,那些逝去的旧日光影,手舞足蹈快速到滑稽的默片,大概是每个热爱电影的人(无论观众或者导演)都一生难忘的经典记忆吧。而对于Skladanowsky兄弟这对老式放映机的发明人(亦史无前例地发现了电影拍摄技巧),结果阴差阳错加上机缘,最后反而让卢米埃尔兄弟捷足先登名垂影史,他们的真实影史地位却没有得到公正对待,直至渐渐被人遗忘。正像wenders在片尾字幕说的,“献给所有对电影做出贡献又默默无闻的电影人们。”ps 出境老奶奶(Skladanowsky的小女儿)实在太可爱了,她不仅精通电影,对wenders拍摄的电影直言不讳,对父亲的尊敬与热爱也让人动容。 |

|

电影从诞生时候起,就注定与魔术联系在一起,光影的艺术就是做梦的幻术,在光线凝成的幻影里尽情做梦,这是电影的本质意义。九旬老奶奶回忆美好往事,作为见证电影诞生的亲历者,口述初期历史,令人着迷;文德斯再次打破虚实界限,黑白默片与彩色记录的交融,形成一种检阅历史的跨越感,游历片段真乃其典型标识。 |

|

虽然叫a trick of light, 但其实玩得更多的是a trick of time and space。素材太少了,活生生凑到了79分钟,最后不断重复三兄弟那段两个小女孩的不到10秒原片,在提醒观众,电影刚诞生的时候即使是这个也让大家反复看了5分钟之久。 |

|

四星半 三个视角的集合:1.默片形式充作电影往事记录,刻意处理成的古旧营造“真实”的眩晕感。2.同时进行纪录片拍摄中的访谈,影人女儿拿出旧胶片,翻开往日照片——可这些被视作必然真实的证据反倒成为黑白人物介入彩色世界的通道之一。黑白人物时时出现,来回游走不被发现,两个世界似毫无关联。窗外趴着偷听的人宛如往事记录中妄图偷窃技术者——又一介入。3.文德斯和摄影机同时出现在画框内,这意味着还有另一台摄影机,“元记录”。三个视角里何为真实,何为虚构?黑白和彩色并非是二者划分,反而增加其划分难度。Skladanowsky和女儿走出室内,赶走偷听者(彩色),并乘上马车在城市漫游。记录的意义被消解,真实和虚构的界限被完全打破,一切都混合在被打乱知觉秩序的迷人眩晕里。何为真实已不再重要,只需歆享这光之幻影。 |

|

“献给所有对电影做出贡献又默默无闻的电影人们。”浓缩电影诞生史,感动得一塌糊涂,最后哭到不行。前些天遇到了个完全不尊重电影和幕后工作者的“暴发户”傻逼老板,实在气得我失望透顶想当着脸就破口大骂。谢谢文德斯,谢谢光之幻影,让我找回无比失望后仍能热爱的理由。 |

|

另一个国家眼中的电影诞生,那些一步之遥未能步入电影史殿堂的热爱生活、热爱创造的可爱的人们。“献给那个时代被遗忘的电影先驱”-维姆·文德斯。ps:且看来文德斯对杂技的痴迷来源于此,杂耍-动画-电影三位一体。 |

|

为逝去的电影诞生年代描画一个温情童趣的故事,这是真正的爱电影啊,太可爱了。ps德国电影的结尾都很有趣,让人连带着把所有的人员名单都看完。 |

|

3.7,后面 credits搞太长了,令人厌倦。Special Credits里的Dead Chickens哈哈 @ BC2022文德斯影展百丽宫 |

|

在光影相对成熟的时代,用幽默、原始的方式去回顾电影诞生之初的故事,非常有趣…文德斯这么信手拈来地运用电影技术,和某些导演费劲巴拉还讲不好故事的水平比起来,这部简直就是炫技了! |

|

元电影,我们要造一台放映机,然后就有了电影。| 20220305 工作观影,第四遍看,改4.5。献给众多被遗忘的电影前辈,就像文德斯在《柏林苍穹下》片尾感谢他的天使前辈一般,满怀敬意。临近结尾的部分,他们从车窗抬头观看,黑白画面的车上,和现代的、诗意的、彩色的、移动的镜头组接在一起,衰败的,沉静的,又充满希望的,好想哭。 |

|

最后在影院看得泪流不止十分钟,能在电影院看到这部实在太棒了!亲情和创造力太美好了!是为这个世界上美好的事物而感动!这部很有喜剧的感觉,会让人想看更多早期的电影。 |

|

德国电影先驱斯科拉达诺夫斯基兄弟的传记片,用默片+纪录片形式表现。电影诞生之初除了卢米埃尔兄弟还有很多先驱也不该被忘记 |

|

歷史往往有諸多相互獨立又彼此聯繫的起源,本片即回溯了盧米埃爾兄弟以外的電影史的另一個源頭:德國的Skladanowsky兄弟。儘管後者也承認他們的電影放映與拍攝的技術水平的確不及前者,但其作為早期電影發明家的貢獻,以及他們的好奇心、探索精神、創新能力與幽默感,仍然值得得到正名和表彰。文德斯發展出了一種新的紀錄片敘事形式,影片的拍攝手法有點像《阮玲玉》,乃於三套影像材料之間穿梭:傳主的歷史影像(素材很少)、演員對傳主的飾演(由手搖相機拍攝,從而以低幀黑白膠片電影的質感呈現)、對唯一健在的歷史親歷者的搶救性訪問。影片以詼諧的敘事風格達成了對本來有些遺憾的歷史的輕松、自由的重新敘述,這大概也是對Skladanowsky兄弟的幽默感和非正統(unorthodox)精神的一種繼承吧。2022年7月28日19:30於百麗宮獵德,文德斯影展場次甲。 |

|

还蛮喜欢这类题材的,伟大成功背后的失败,那些辉煌领奖台之前铺满尘土且不为人知的阶梯。大概所有成功者背后几乎都有这样的无名“先驱”,太唏嘘了。 |

|

84/100 像《柏林苍穹下》+《咫尺天涯》的一个非正式“续集”。有延续色彩和视角转变的形式,也把眼光回望到比二战更早的时期:电影诞生的初期、当“孩子”还是孩子的时期,那时必然有其他的先驱天使,也会带着童趣的目光继续温柔地观看柏林这座城市。如果简单地看,电影很轻盈很感性很试图沉浸,而迷影的热情与对形式的迷恋其实也限制了其自身走得更远。一些真挚的深情是更内敛无声的。@武汉百美汇 |

|

4+ 片尾字幕完仍然重复两个女孩追逐的快乐,与片中第一次展示电影误放袋鼠不断跑出的镜头一样,这是电影超越娱乐记录真实的部分;黑白重拍可爱,一些老照片切换与黑白1995与1895的柏林亚历山大广场交叉,很灵。#直到世界尽头百老汇维姆文德斯回顾展陆家嘴中心luxe 漫长的片尾字幕,可爱的又重回了遍电影。 |

|

依旧是通过色彩的切换来架构两个不同时间段的空间 这部却因为题材而更显温情得多 同时黑白与彩色间自身的年代差别感也讨巧地更凸显了这种方法下的优点 以四维交叉和对往事复刻还原完成了崇高又欢乐的致敬 结尾作为过去的他们父女看着如今的高楼和街道 夕阳 因为他们 摄影机才能代替眼睛记录下这些永恒的影像 让电影的意义和电影的创始人在屏幕里交汇 时间的流动性和魅力也因此最大化地展现了出来 |

|

2024年文德斯电影展。致敬电影的情怀之心,必然要回归电影诞生的「初心」——电影是简单与快乐的,纪录片的形式又增加了天马行空的想象力,甚至是「调戏」观众的小心思,反形式(可能是影视上最长的片尾字幕+花絮)到打破一切框架的地步,反而是自由浪漫之心。 |

|

迷影大满足,也太可爱了吧。最后的“冗长”的结尾也是想引导观众对于影片背后的所有幕后英雄致敬(pay due respects) |

|

正因为那些被遗忘的先驱创造的光影魔术,如今才能实现这场跨越百年的电影之约,太可爱了 |

|

德国现已加入真·电影发明者竞争豪华套餐(误)!文德斯的默片仿古技术过于到位,打光柔化配乐都完美还原 |

|

如果不是想从德国电影史的角度看佩措尔德的作品思考 我可能不会这么清楚斯科拉达诺夫斯基兄弟在德国为电影做过什么 要是能在硕论写作的时候看到这部片子就好了//文德斯的浪漫准确也真诚 对斯科拉达诺夫斯基后裔的采访显然有着抢救性的意义 电影如梦如幻 总有些美好得不切实际//做梦真好 梦里什么都有 |

|

短小精悍,富含意趣。身为德国人,为几乎同时发明电影的马可斯兄弟正名。 |

|

#FIFF#情感真挚 |

|

#文德斯展百丽宫天环. 想象力、热情和创造力才能创造这样迷人的光之幻影。好可爱的迷影电影。就结尾太折磨了,仿佛西西弗斯推石头。 |

|

值得讲值得看的故事 只是前面各种要素过多 都比不上最后那段马车行进最真挚 |

|

有童真的一面,纪录里参杂演绎的成分,用黑白/彩色区分现实和虚构,这可是在《柏林苍穹下》用的老手段呀,可不能老重复自己。 |

|

告诉你,电影可不只是卢米埃尔兄弟发明的哦~~我们同样应该向这些被遗忘的先辈致敬 |

|

第一次看这样的纪录片,由于年代久远,采取演员演绎加上历史资料呈现和亲历者口述的方式,让纪录片变得很有趣很生动,一下拉近了观影者与拍摄者之间的距离。导演出镜扮演自己,年轻时还挺帅的,剧组的出现就让整部片子很有“玩”的味道,看起来不沉重,轻松愉快。电影从出现的那一刻就给人带来了快乐,不是吗? |

|

文德斯的德国电影史 |

|

五光十色草台班子

杂耍艺人全家齐上阵

侄女对巡演叔叔的思念

真情流露

燃烧胶片

时光荏苒,变出快乐马车

哎嘿反正您们创作自由拍摄自由 |

|

今天冒风雪严寒去歌德学院看的两部文德斯纪录片之一。这片子幽默轻松,拍得举重若轻,双线叙事既打破了历史与现在时的界限又与神出鬼没的剪辑方式相得益彰,我看得连眼睛都不想眨! |

|

电影百年献礼片,致敬不为人所知的电影先驱,确实像是随性散漫拍着玩的,对文德斯来说难度不大。最后小女孩和爸爸在黑白世界坐着默片里的马车看向窗外彩色的现代城市,一组连接时空次元的运动正反打,是一种电影才能够实现的奇迹,还是被狠狠触动了。 |

|

4K修复版@万国城百老汇。毫无防备地看哭了。用100年前的手摇机模仿默片,召回不为人知的电影诞生故事已足够赚取迷影的热泪。更难堪当年的小女孩与九旬老人同屏、黑白与彩色交织的光影幻象。老人记性很好,面前堆满文德斯剧组翻出的旧物,胶片或照片,所有这些时间的余烬,细细摩挲回忆。生命的坚韧与时间的残忍啊。而当小女孩跟父亲登上马车,游览当代柏林,这已超乎一个电影发明故事的所能承载的意义。这是人类的故事。“全剧终,除非您还想再看几分钟”,随后循环播放百年前两个小女孩嬉戏的影响,像她们永不老去,而电影永不散场。 |

|

現在對時間的概念越來越混亂和模糊,有時覺得蘇軾離我們只有一千年,太短了,有時又覺得電影只有百餘年,但一切都變了,好像過了好久。混亂不堪之下,剩下的好像只有這些在電影院看老電影的時光。 |

|

通过电影,我们与历史同在。伪默片,做旧、暗角、变速、女儿和父亲的旁白,穿插早期电影作品,用现世的访谈结构全片,向德国电影先驱致敬。人物从胶片中走出,以主观镜头的形式,完成往日与今日的对话。当小女孩和父亲坐着马车,主观镜头展示出彩色的今日世界,二人既是被摄录在胶片上的影像,又完成了两个时代的互文。ps:文德斯告诉我们,把一部短片放两遍,就成了一部长片。 |

|

为了快乐! |

|

at陆中百丽宫。三星半。拍得很可爱,也可以说很德国浪漫(柏林市郊领先世界八周的自豪),其实从摄影到活动影像是大势所趋,就像小说一样,进入20世纪的市民需要匹配他们的娱乐,用机械复制来完成“看戏”的平权,区别只是爱迪生式西洋镜还是卢氏众乐乐投影。文德斯是真喜欢用蒙太奇来穿越时空,结尾彩色街景与黑白马车对切,象征被历史埋没的幽魂洄游柏林,结束在这里比较余音绕梁,后面credit字幕有点自我沉溺了,毕竟是“伪作”而非真正的历史灵光。 |

|

2024.11.3@百老汇moma。近日观影最佳!比起常见迷影片热衷的致敬大导戏仿经典,本片最珍贵的是展现了普通人曾经展现出的对这个世界充满爱、诗意与好奇的观察方式,并运用朴素而奇妙的智慧,让这一切有机会被记住。这些并不必然来自于什么宏大的梦想或高深的理论,反而恳切回答了“电影何以成为艺术”的本体问题。小女孩和父亲乘着马车,用黑白光影的瞳子望向色彩斑斓的城市,电影的意义胜过无数高谈阔论,成为每一个人生命力量的复兴。 |

|

光影的魔法 |

|

三星半。我们都知道文德斯在又拖又撑,但都觉得没什么挺好的。且,我觉得柏林不是一个特别浪漫的城市,但文德斯总能让柏林变得让人特别有感觉。挺好的半纪录片。 |

|

#文德斯电影回顾展# 从斯科拉达诺夫斯基家女儿们的视角回望了三兄弟创造历史的过程和他们所在的时代,俏皮又真诚,情绪价值拉满。集体起立感谢葛楚,要不是她又哭又闹给她爸和叔出难题,放映机也不会那么早问世啦!从黑白旧相片里“掉出”的马克思凑近打量20世纪90年代的新设备,亲眼看看自己开了先河的这份美好事业发展成什么样了(影片上映于1995年,距离马克思1895年发明出放映机并且完成第一次公共放映正好过去一百年),而他和女儿乘着马车穿行在当代柏林城市街头,是文德斯把这位被卢米埃尔兄弟盖过风头的德国电影先驱请进了自己的公路片,借电影的魔法,完成一次和先辈跨越百年的对视。片尾字幕欢乐多,虽然片子里贱贱地调侃了法国电影,片尾依旧致谢了卢米埃尔学院和一众法国影人2333 |

|

“献给那些被遗忘的电影先驱者”,对上过世界电影史的人而言,这是文德斯亲手写就的一部浪漫至极的情书,再也不会有更好的电影史纪录片了。马克斯兄弟的发明在课本上只是一笔带过,但作为亲历者的老人娓娓道来了一部口述史,既有大环境的波澜壮阔,又有完全属于私人的温暖回忆,两者完美平衡。最妙的是故事主角真的在讲述中复生,与纪录片团队共处一室,看着自己的发明从光影戏法变成造梦的工具。影片在黑白纪录片和现代柏林的城市影像并置中结束,让这些发明家亲眼看着自己发明结出的果实,再也没有比这更温柔的结尾了。 |

|

挺可爱的小片 |

|

无论作为纪录片还是剧情片,都是一次独特而有趣的体验,关于电影的历史,献给电影先驱的赞歌,最后回望城市历史和一些幽默细节太好了 |

|

8.5/10 元电影在我心里永远都有专属的位置 |

|

德国玩电影的先驱,叙述方式挺俏皮的,轻松明快,当然内容材料不是特别充实,最后有水了十分钟时长的嫌疑... |

|

返璞归真 |

![豆瓣评分]() 8.6 (380票)

8.6 (380票)

![IMDB评分]() 6.8 (票)

6.8 (票)![TMDB评分]() 5.60 (热度:1.29)

5.60 (热度:1.29)