|

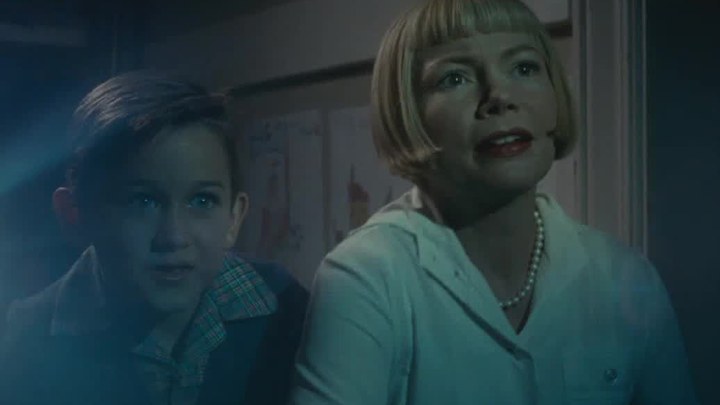

儿子一帧一帧反复确认妈妈看向情人的眼神那一幕太打动我了 动作不行 只有眼神才能让他真正确认自己母亲的爱意 影像是能捕捉爱的瞬间的 只有真正爱电影的人才能拍出这样的东西 导演太真挚了 too much personal emotion involved in it |

|

最好的斯皮尔伯格电影。首先让所有人平等地享有秘密,再用摄影机去制造一间交换秘密的暗室,那里有欢呼雀跃,有暗自啜泣,有焦虑难安,也有如释重负。无须为梦想或家庭附加任何限定修辞,正如银幕上的真假难辨,爱到浓时即是尽头。很难不与他们共情,每一次感情的宣泄,无论正面或是负面,都在提醒银幕外的我们:去记录、去行动、去表达,在一切尚未太晚之前。 |

|

第一次感受到AMC林肯中心的午后剧场对于观看一场电影的意义:明明刚到点还有20分钟的广告却早就坐好只等灯光熄灭的老人,过道上徘徊很久终于口齿不清地问我放的是不是Fabelmans的老人,因为搞错排号艰难起身换座还让原座帮她拿一下拐杖的老人,姗姗来迟一路excuse me也要挤到正中间位置的老人,笑点很奇怪笑声最响亮的老人。在这个场合里,哪怕后座不时响起甚至手机的主人自己可能都没听到的叮铃铃的闹钟声,我都觉得它和电影里机械的film rolling的声音是一体的。我甚至开始害怕以后听不到这些声音了,害怕电影终将和这一代人一样离我们远去。 |

|

我还挺喜欢这部电影,它其实讲的就是电影如何救赎一个人。

它同时提醒我们,电影最独特的价值,是叫我们换一个角度看待世界。如果一部电影不能提供别样的眼光,它就失败了。

而在萨米的成长过程中,最具决定性的事件,是他用摄影机捕捉到了母亲的婚外情。于是一个极富电影感的时刻,意外降临了。当其他孩子都在指责母亲的背叛时,只有萨米选择了原谅。因为在那段婚外情的影像中,他看到了母亲的挣扎和快乐。电影,让已然发生却不被看见的时光重现。

同样的道理,被片尾由大卫·林奇饰演的约翰·福特又直白地讲了一次。他说:“当*地平线*在底部,会很有趣;当*地平线*在顶部,会很有趣;当地平线在中间时,就他妈无聊透顶。”

拍电影,就是绕过一切稀松平常的角度,于惊心动魄处,安放一双眼睛。 |

|

技术上还是一如既往的无懈可击,但我花了2个半小时看完全片也无法理解我为什么要关心斯皮尔伯格的童年生活。。。别人看心理医生要花钱,结果我们还要掏钱去看史皮包治疗童年家庭问题 |

|

“造梦之家”并不造梦,略有些惊奇的是,斯皮尔伯格讲述的是梦一次又一次在与现实的同行和夹击中背叛自己的故事。最钟爱的媒介记下了分崩离析的种子,每一次首映都带着额外的愁绪。电影究竟重不重要?一点也不重要,因为在生活的洪流面前它什么也不是。但又好像没有更重要的事了,因为如果连它也失去了,那我们或许确实什么也没有了。驱使我们重新相信梦想的其实并非激情,而是绝望。3.5 |

|

斯皮尔伯格的“阿玛柯德”,用造梦手段呈现家庭私影像。 小时候妈妈说:“这是你我之间的秘密电影。”长大后对妈妈说:“我不会告诉别人的。”摄影机不说谎,但人与人之间可以有秘密。电影能够掌控,但生活无法掌控。最后一镜很调皮地摆了一道镜头,应了那句话:“当地平线在中间时,就无聊死了!” |

|

用摄影机记录生活,用剪辑来编造故事。年纪大了之后,大家都开始走心了,都要去讲讲童年与记忆,是关于初心的事。但是,还是被最后一部分逗笑了。 |

|

家丑可以外扬。让全世界展示自己私人的故事,确实需要大心脏。而能让全世界愿意去看自己私人的故事,确实也得是斯皮尔伯格。 |

|

真的请这些导演不要再自己拍片致敬自己,或者再写给电影的情书了。看完感觉最大的问题就是完全没拍出只属于这个角色的特色,父母离婚、从小喜欢电影、励志要做导演的孩子多了去了,这个故事除了导演自己感动自己(连校园恶霸看了他的片都反思自己了,你说自恋不自恋),还有什么是特别的?片中两句鸡汤台词就带过的那种不算。PS,小米想要用这个觉得封后还是有点难吧,演的有点浮夸。 |

|

老牌导演斯皮尔伯格的半自传电影,50年代末孩子就能用超8、16mm彩色片拍家庭电影的,也就是美国战后的那代人了。片子中规中矩,只是结尾主角去见大卫林奇饰演的大导演约翰福特一场,十分精彩!他说:「当地平线在底部,会很有趣;当地平线在顶部,会很有趣;当地平线在中间时,就无聊死了!」美国人从来认为“导演就是最知道镜头摆在哪里的人”,这就是忠告! |

|

如果是在电影院里看这部电影,可能会自动增加某些魔力。但我是在电脑上看的,我忍不住想要按快进键……那个曾经的电影高魔时代结束了,而我们这些被附魔的人还要在变化后的世界里挣扎着想要找到新的道路。 |

|

当成斯皮尔伯格导演的半自传看,果然并没有那么自传。很喜欢男孩与母亲的关系,通过摄影机观察到一些母亲的秘密。他们说生活不是电影,电影是假的,反而电影胶片里有真实,也有造梦,这也是这部电影最打动人的部分。 |

|

85/100 并非那么“纯粹的电影(火车、梦境亦或是光本身)之爱”,最初吸引观众的可能是暴力的、直接的、赤裸的。恐惧可怕梦魇的同时,人们被吸引了,被控制了,导演的权力便显现了:其生产、筛选后,操纵了哪种真相和秘密被如何看到。在全家摊牌时他坐在高处的台阶俯视着,思考自己的位置和所知,以及所目睹的生活真相、他和他的电影与真相的关系:似乎无能为力但也经由影像的中介获得一种超脱。他因而看到了某种电影的魔法,可以选择他想要呈现的真相,电影被他作为生活中的一种控制校准的方法:平衡与抽离,因而他越来越像一位真正的导演,也似乎在房间里看到了神的存在,毕竟光的确早已存在于那些房间里,最终他由之前的“偏颇”变为习得了某种电影的公正性。因而,一位导演发现,电影的确是纯粹的吧。 |

|

电影可以让玩具火车不再损坏,令演士兵的男孩无法停下脚步,给反犹的混蛋插上不属于他的翅膀。若能参悟午夜梦回外婆的警告,便懂得电影也会捕捉令人心碎的悸动,定格孤独时的怀抱。享受冠冕与荣耀,就要记得那晚的疼痛。在失控的房间里,躲进逼仄衣橱,投射于墙面和手心的光影,是你见过最宽广的天地。 |

|

他小时候就在电影院大银幕观看电影了,而我则是在高三后的暑假;他小时候就拥有8毫米摄像机可以拍摄影像、然后从小就开始尝试拍摄剪辑制作电影了,而我小时候都没见过摄影机、就连普通拍照在小学毕业前印象中都只拍过两次而已;……我感觉自己对电影的爱不会输给他,但他实现拍电影梦想的过程却是我可望不可即的。…… |

|

+,在老年导演们的童年回顾系列片中,这部的自省意味是最浓厚的,当他在镜中看到拍摄崩溃家人的情景时,他似乎便明白了摄影即是一种剥削的本质。 |

|

【4.5+】当一位顶尖匠人也掏心窝子给你看,才发现真诚是创作的终极奥义,以至于电影的魔力未被过度强调,重点是“我”如何面对一切。//Re 影院对这样的题材加成实在太大了,让整部电影显得像一块双面镜,电影之中是法贝尔曼用Shot战胜他所面临的恐惧,电影以外则是斯皮尔伯格用Shot袒露一切。能看到这样的电影不知道是多大的幸福,结尾也实在是过于闪耀。之于其中的每个人或许是残忍的,但电影的功能就这样被阐释得淋漓尽致,也是一部最坚实的自证之作。 |

|

C / 有太多即将滑向过于实感的家庭肥皂剧的时刻,却完全被有几分神经质却又仍是克制的表演扭转并牵引出了颇为怪诞的语气(米歇尔·威廉姆斯堪称杰出)。影片的吸引力正在于各个段落内语气的复杂演化以及瞬间的强度收束。这种张弛运动让俗套到极点的人物朝向影像带来的潜在空间(某种面对其复本的彷徨、脆弱与错乱),也阻止了影片滑向过于单纯的迷影怀旧。但问题是,赘余物仍然太多,整体依然太过冗长,语气的魔法终归没有战胜肥皂剧的现实感——就像那最后突然获得地平线主动权的摄影机,并没有从那欣欣然的美国梦式背影中幻化或提纯出什么。 |

|

斯皮尔伯格的大巧若拙、返璞归真之作。1.看似平铺直叙童年及青春时光中的家庭琐事与追梦心路,却拍得如此诚挚、饱满、情感丰厚。它邀请、带领着你我一起发掘美满家庭里的隐秘裂隙,一起发觉电影的源初力量(一如[火车进站]般的惊奇震撼与[戏王之王]的恐惧忧伤),一起发现电影的奇观造梦、侵入甚或重塑现实的威力。2.至为动人的两个音声连贯而画面却不无断裂的段落:伴着妈妈弹奏的巴赫D小调钢琴协奏曲,镜头环绕着剪辑台边不断缩放慢放曝露秘密之影像的萨姆;由搬入新家的开心摆拍录像切至充满泪水、争吵与内疚的坦白时刻(镜映出萨姆臆想中的拍片身影)。3.掌控(电影)与失控(生活)的母题,艺术的自私与疯狂一面,既反讽(家庭崩解恋人离散)又俏皮和戛然而止的收尾。4.对各色光线的渲染。5.追寻龙卷风的冒险。6.林奇客串约翰·福特。(9.0/10) |

|

David Lynch就算你戴了眼罩不讲一句话我也能认出你! |

|

俗是俗,但是完成度和水平都很高。而且流水账记事般的内容和氛围都十分适合感染covid躺在床上休养的时候观看。 |

|

一部非常「诚实」且言之有物的电影。当萨姆顿悟自己想把父母决定离婚的家庭“戏剧性时刻”拍成电影时,他也发现生命中无论发生任何事,都要走上电影这条路。这已经成为了他(斯皮尔伯格)一生的宿命。表面看似是迷影故事,但斯皮尔伯格并不沉溺于此,也不沉溺于物恋式符号表达。真正聚焦的还是人物、人的执念与情感本身,亲情、爱情、友情、热情。简单中见丰富,细节里见真章。 |

|

斯皮尔伯格拍这部片子之前大家还可以想象一下大导演是如何经历千辛万苦或者天才的创作力才走到今天这一步的,结果拍了这部电影以后才发现人家不但家底厚有完美家庭甚至运气都比一般人好。。。 |

|

除了几处剪辑挑不出啥毛病,也几乎百分百会是冲奥爆款。但于我个人而言,这样的电影太“轻”了,所有困难都像是人为制造出来的,本质上来讲跟《我的区长父亲》其实没有分别。 |

|

电影带来特权?我理解艺术创作者要有某种程度的自恋,但整部电影就是公子哥对自己的意淫,Jewish snob,真的令人不适,匠气、工整但是真无聊,所有演员用力表演的情感都像玩笑一样的,是自黑吗?那是成功了,就怕是认真的...。但恭喜导演有这样顺风顺水的人生值得大惊小怪(用这样的时长做流水账),就好好待在好莱坞的捕梦网中吧。 |

|

一个画面,地平线在顶部会很有趣,在底部也会很有趣;如果在中间就会很无趣。本片不巧就属于“地平线在中间”那种。作为斯皮尔伯格的自传电影也太平淡了,哪怕电影和家人都是他最珍视的东西,拍出来却缺少打动人心的魔力。有时候敝帚自珍还是必要的... |

|

A-. 不愧是情怀之王,即便收起锋芒把地平线摆在中央,也仍有无法抵抗的温柔和感伤。不仅是写给电影的情书,更是把电影写进了生命,就像对电影理解和情感成长的一次双重曝光:从无忧无虑享受造梦的奇思妙想,到被电影所揭露的真相刺痛并逃避,最后接受生活的复杂性,学会不加预设地拥抱摄影机前开放性的“真实”。时至今日,老斯在影像的处理中依然贯彻着这种柔软的直觉,而站在他现在的位置回望,这一切又都像是他留给后来人的经验与期许:生活要“跟着感觉走”,电影亦然。地平线下落的瞬间,也是未来无限奇迹的起点。 |

|

真的是无病呻吟,导演能不能在擅长的领域继续发光发热,非要趟歌舞片和传记片的浑水,《西区故事》看的脑袋瓜生疼,这部电影又把矛盾摘录的刻意又做作,家庭关系,离异父母,遭遇校园霸凌,真的是美国人拍自传不可或缺的元素,千篇一律的苍白,一种土到极致的观感,最后连校园混混都要自我反省跟他做朋友,不仅自恋还给自己强扣光环,克服一件困难需要十倍感动来营造,老美导演的惯用伎俩,没有看到任何成长的弧光,只看到赤裸裸的炫耀和摆谱,家长里短鸡毛蒜皮,美其名曰私人影像,其实就是矫揉造作的虚空卖点,典型的外部世界造梦,内部世界中庸。★☆ |

|

《造梦之家》这部电影能被叫好,其原因和《我的区长父亲》夺得作文比赛一等奖相差无几。 |

|

他的人生过于顺利以至于他妈打了他一巴掌,校霸打了他一拳能让他记一辈子。。。 |

|

太长了,家长里短的讲了一堆,家庭太优渥,导致所有困境都显得没那么重要。 |

|

Boring.

斯皮尔伯格把自己的童年放在地平线中间然后拍完了整部电影,真的太无聊了。 |

|

场面调度如行云流水 |

|

好像所有的无趣和平庸,所有地平线在中间的处理,都在等待最后三分钟约翰·福特(大卫·林奇)降临。不过,150分钟等待却过于奢侈。 |

|

不好意思说我泪目了多少次。和格雷《世界末日》有相似的创作逻辑,但又朝着不同的方向开枝散叶,斯皮尔伯格用青春成长和家庭故事作为表层叙事,但内核始终在呈现电影创作和现实生活、虚构和真实之间的复杂关系,如同结尾镜头的突然晃动和调整,或是母亲在两段不同影像前的两次落泪,一切都在抒情和论证之间显得如此微妙且平衡(一如往常斯皮堡的调度让我想要逐帧拉片(但似乎并没人在乎这个事,所以不如直接看一分钟讲解《造梦之家》,多么无聊又老套的故事啊! |

|

好喜欢,好怕以后就看不到这样真诚的电影了。这不是简单的一部告诉你我有支持我的爸爸妈妈幸福美满家庭所以我才成为大导演的片子。是斯皮尔伯格在剖析自己。一个人能那么真诚地展现自己vulnerable的一面,以及自己的私人生活感性的一面是非常难得的。以及Michelle Williams,我愿意每天为你祈祷愿你以后幸福健康。 |

|

完全与想象中的斯皮尔伯格电影背道而驰的作品。在以往的认知中,斯皮尔伯格作品象征着通过宏观的纯真之爱推动电影发展的创作,在这样的建构中,人物通常不会有太多细微的情绪,人物的感受也常常被奇观所钳制。而在《造梦之家》中,斯皮尔伯格仿佛通晓了多兰电影的创作之道,尽管人物塑造、情节发展同过去一样简单,甚至表演层面带有一种浮夸的虚假质感,但人物在当下情境中流露的情绪却无比真实、细致,并且镜头能够高效给出大特写迅速对人物进行聚焦,使得整部电影都被赋予一种精修的、装饰的、圆润的表层质感,人物语言、形象、与主题的搭配,人物间的矛盾、关系铺展,镜头衔接、组织高度统一,从而,“迷影”提升为“造梦”。是一部极具体验感的杰作。 |

|

应该是2023奥斯卡最佳影片有力竞争者了(导演应该也能提,摄影美服化道应该也有一堆提名)。不过实话说,读过斯皮尔伯格传记后就知道这片子相当之“后见之明”,母亲既没那么(女性主义的)压抑,斯皮尔伯格自己受到的反犹主义也没有那么严重(辛德勒名单时候已经吵过一轮且被核实过了)。选角上面扮演少年斯皮尔伯格的也不够Nerd了……当然本片并不是(官方授权的)“斯皮尔伯格传”啦。就本片而言,其实相当温吞,比较好的地方就是抓住了“摄影机看到了人看不到的东西”(母亲受到的压抑),但这又跟男主的所谓“事业线”不太能连到一起去,该铺开的一些东西比如“电影如何改善了男主和小伙伴的关系”等。甚至那个“小三口儿”其实也没写特别清楚(所以相比较而言《超级八》可能更纯粹也更准确点……)。这么看下来小米做一番是肯定的…… |

|

如此品相与篇幅的电影中,左眼戴着眼罩右腮镶嵌唇印的约翰福特(大卫林奇)的登场亮相,如果发生在第一幕,是有趣的;发生在一个小时左右,也是有趣的。可竟然拖到了还有十分钟结束而时间已过一百四十分钟的时候?就有点枯燥到……不过公平地说,叙事角度约翰福特其实很早就已出现,散布前半程的诸多细节不提,单说举家搬去加州之后,斯皮便尽可能地往双虎屠龙的方向靠拢:两片的男主,一个带去了法律,一个带去了电影。两种东西都深刻影响到与之差异极大且存暴力倾向的在地势力。同样是一号人物认可了男主的坚定执着品格,接受了新鲜事物的先进性,同时也敏锐指出它的局限性;同样二号人物拒绝改变仇恨依旧甚至恼羞成怒实施暴力,结果被一号人物及时出手以暴制暴加以制止!水准如何另说,至少表明斯皮在借自传赞福特,在释放右转保守的信号!……两星半 |

|

全片只有两个“造梦”的魔幻时刻,其余都是一堆废话:1. 母亲驾车载着孩子们追向龙卷风,此时一群超市购物车,排着队列从车前鱼贯而过。2. 《青山翠谷》《关山飞渡》的海报徐徐的依次进入画面,使镜头外的观众也跟着血液涌向头顶。 |

|

很老派的伤痛,很老派的笑料,很老派的史提芬,就像是那种可爱老头给你讲的童年故事,还算有趣,但又中规中矩。又或是那种学霸,明明考了满分,非说自己没学习。看了老头两个半小时凡尔赛,最想知道他入行之后的故事,老头嘎嘎一笑,保密。(不过按老头的尿性即使讲了也还是一场高滤镜厚磨皮的快乐梦乡) |

|

【A】自第一个镜头开始,当保罗达诺充满激情、滔滔不绝地用着刻意的专业的语调对着一个一脸天真的小孩讲出电影的原理时,电影的基调就已经摆明:这分明就是一部虚假的糖水童话。于是入场方式已然明了,只需看作一部最好的迪士尼电影:孩子用手作银幕,光被他抓住,他仍然一脸天真,望向他的作品。已无需再赘述斯皮尔伯格那高超流畅的技术,我们只需注意在这里的每一束光。他们永远是被正视的,却又永远柔和,同时永远有双眼睛在温柔的注视。还有比这更深情的吗。 |

|

没有最流水账,只有更流水账。很多年前听说斯皮尔伯格被认为过于商业,因此在是不是好导演问题上(某个范畴内)存在争议。这些年,他走在证明没冤枉他的路上,使出浑身解数告诉你,我不能把故事讲得太含蓄,太复杂,否则你就看不懂了。这种降智技巧本片达到登峰造极,唯有对人物原型的真爱可以让你接受这种虚伪做作和粗制滥造。本片致敬的是自己,而不是电影,至少不是电影中诚实的一面。看看年轻导演把自己剖开展现出来的一面,再看看可上天入地的老江湖功成名就后的作品,这不是传记,这是墓志铭啊!”you will learn more about Steven Spielberg by watching almost any other Steven Spielberg film."-Barry Hertz 唯一亮点大卫林奇 |

|

虽然能想到票房不会太高,不过两天66万的成绩还是把我“惊”着了——这可是斯皮尔伯格。影片其实拍的很好,镜头语言极具功力,对电影意识形态机制与家庭关系的相互关照剖析十分厉害,爱电影的朋友真的应该要看。最后一场看得人泪目。👏 |

|

看完这个电影,就明白斯皮尔伯格为什么能拍出这样的作品。总能平衡叙事与情感,未泯的天真与赤子之心,温情中不乏安定的力量,又充满冒险和快乐的激情。拥有艺术和技术的天赋,充满爱、快乐与支持的家庭。他的焦虑,痛苦,和恐惧,总能被表达,被理解,被支持,被转化成引人入胜的故事和艺术。遗憾也在这里,在凝视自身的时候,故事中黑暗的时刻被躲避和稀释了,缺乏深刻。 |

|

将HBO给史匹堡拍的纪录片作为前导材料,可知本片是他对自己青少年时期的某种重写,更是对父亲的致歉与对母亲的释怀;无奈我将剧作的工整与调度的稳健看在眼里,却无法把蕴藏的情绪放在心中,一如我对斯皮尔伯格过去十年多的作品的感受:我会尊敬地鼓掌,但绝不会狂喜着呼号。 |

|

有笑有泪太稳了。非常私人的成长记忆,也能透出一些家庭背景上的privilege,但依然挺动人。可能是十年来最喜欢的斯皮尔伯格作品,上一部主观上愿意给五星的还是丁丁。(Arizona童子军时期有个男同学长得很像年轻时候本老师,一查发现他在mosquito coast演的儿子) |

|

【A】第一镜,通过父亲的解读交代电影的存在原理,再通过母亲的描述点明电影的朦胧本质,以理性/感性的矛盾角度将其定义。随后开始造梦,用特技与剪切的“谎言”来捕捉可被信服的“真相”,又在这个过程中不断切入家庭生活的窘境,技术和情感开始共同服务于危险的影像(壁橱告解室,用光来代替言语,等待亲历者的观后感)。分崩离析之时,早已知晓真相的主角只是冷静旁观,任由导演思维侵入家庭空间(创作者的原罪),也在此处完全交代“两位导演”的工作分配(迷影者自传的核心)。最后一镜,主角从约翰·福特的办公室走出,镜头也遵循偶像的教导让地平线置于画面底部,但观众仍能捕捉到那个仓促、生涩的手扶动作,借由运镜的痕迹来再度强调最开始有关理性与感性的论调,或许二者并不冲突,在撕扯中才能诞生美丽的影像,并最终完善创作者的自我投射。 |

|

以前不是很能理解人们为什么喜欢在电视剧里磕糖为乐,像我这种人吸收不了糖分…但是这部电影就充满了让我可以磕的某种不是糖但是又能产生幸福幻觉的东西,好好磕🤭又名“当一名心想事成的少年天才电影人是什么感受” |

![豆瓣评分]() 7.4 (50475票)

7.4 (50475票)

![IMDB评分]() 7.5 (128,076票)

7.5 (128,076票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 85

Metacritics: 85![TMDB评分]() 7.70 (热度:34.52)

7.70 (热度:34.52)