|

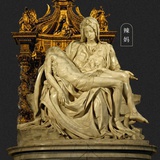

要得奥斯卡,不能演全傻!……热带惊雷以雨人霍夫曼的数学天才和阿甘汉克斯的总统接见为例得出这一结论。其实奥奖历史上还真的曾经把最佳颁给过全傻角色,就是《雷恩的女儿》中约翰米尔斯饰演的爱尔兰村傻,非但傻而且近哑,全片没说过一句完整台词,但评论认为这个角色有着对位讽刺和推动关键情节的重要叙事功能……https://www.douban.com/people/hitchitsch/status/1986563552/ |

|

三毛在海边想起的坡脚的军官,就是这部了 |

|

如果要评选史上最佳的史诗片导演,我想大卫·里恩是当之无愧的NO.1。战争史诗、爱情史诗,两大史诗片系列中,大卫·里恩都留下了经典之作。《雷恩的女儿》是大卫·里恩最好的爱情史诗片之一,摄影一流,故事一流,人物塑造一流。 |

|

(8.0)大卫·里恩太讲排场了。 |

|

中文版,比较不适应 |

|

电影语言★★★★★

剧作/人物★★★★

观赏性★★★★

回味度★★★★ |

|

【为了补標看电影】蓝光高清版本+上译经典BD影碟收藏

『2019年10月19日蓝光影碟大屏再看上譯经典版本』

译制:上海电影译制厂

配音演员:翁振新、乔榛、于鼎、严崇德、丁建华、林栋甫

【2021-5-1蓝光影碟再看】 |

|

六十年代的三部里恩作品,极恢宏,极抒情,又极典雅。这是令里恩十多年都不再碰电影的那一部,大气、细腻、温情脉脉。一部美丽电影被炮轰成烂片,并且伤了艺术家那颗敏感的心。悲剧中的悲剧。 |

|

7.8/10。英国-爱尔兰冲突与一战背景下两男一女之间曲折而复杂的三角恋故事(含背德行为)。影片有着宽画幅下集大气与抒情于一身的各种极高水平的摄影美术,但作为传统故事片本片叙事很拖+演员表演水平/导演选角水平较(if not很)不行/缺乏吸引力,合起来扣1.5分。 |

|

远景与美术是好看。但导演似乎被“史诗感”所桎梏。而一条缺乏说服力的爱情线又很难承载。突破礼教 乃至于歌颂女性人性解放的表达建立在了一个毫无铺垫的“恋爱脑”的角色上更属于空中楼阁。甚至放在当下文化背景下看是侮辱女性也不为过了。莫名其妙的爱 莫名其妙的出轨 莫名其妙的原谅 更是莫名其妙的配乐。加以如此片长,表达至此,实在难以接受。 |

|

我在想,我正疯狂的爱上了一个英俊的跛足军官,我正跟他在这高原上散步,四周长满了美丽的石南花,风吹着我的乱发,他正热烈的注视着我——真是浪漫而痛苦的日子啊! |

|

古典电影的时代一去不回,这电影搁现在就得蓝幕拍了。 |

|

慢热,3个半小时,真的好长啊 |

|

影片有一个关于第一次世界大战的细节,爱尔兰人从海里拿到的步枪是德国的毛瑟98型,手榴弹是M17型,可见德意志第二帝国利用爱尔兰人急于独立的心情,对爱尔兰共和军进行支援,在大英帝国的后方作乱,那些武器即是德军用潜艇运来的。 |

|

从未在电影中、现实中看到过这样的海滩、海边、夕阳、暴风雨,就算在47年后诺兰的《敦刻尔克》里,虽然这些要素都有,但要跟大卫.里恩比,他的段位还差不少呢!史诗级的导演,平常的感性戏,被放到这样的背景中,表达特别丰富的思想,看你想看什么了。这样的导演太伟大了!她的丈夫是好男人 |

|

4分钟的overture后缓缓开场,满屏的暗黑中裂开异导深色红霞,天空渐渐出现厚厚叠叠的云层,云层翻滚光多了些天空亮了起来。看评论本片是改编自《包法利夫人》,古典剧情,各种大远景也非常适合风景秀丽的爱尔兰海边地域。传统思想控制下的人群对个体的歧视与审判,对女性的羞辱。想想一个学校进出门都要分男女的地方,会有多么守旧。女主在自己掌握选择权时对麦克这样的丑角是鄙视的,等到自己被剃头被羞辱成为丑角时,麦克看到她的落魄样子,她又成为了被他人嫌恶的对象,此刻她才了解。 |

|

我们向往罗密欧和朱丽叶的爱情,是因为他们只出现在舞台上...如果出现在身边,我们大概率会剪掉朱丽叶的头发,扒光她的衣服... |

|

前半部像相见恨晚,后半部像面纱。一个女孩长成女人的过程。在男一那里,她永远是个孩子。男二把她变成了女人,她以女人的心理,重新爱上了男一。 |

|

大导演,大气象。如果能在电影院的屏幕上看肯定特有感觉啊。。。 |

|

欢快音乐,残忍故事。 |

|

风光摄影片,细节太多,居然拍了3个多小时! |

|

第一次看雷恩的女儿的时候,我还在上小学。算是我人生中最早的几部严肃的伦理爱情片了吧。我记得至此以后我有好几个星期都失眠,那时的我对于爱情还是似懂非懂,但是还是被如此沉重的情感重创了。多少年后这还是一部让人难忘的电影。 |

|

格局大于内容 |

|

那种,力透纸背的电影。看开头会以为是轻佻浪漫,讲情爱,讲人性的电影。也确实如此,却刻画得深刻动人得多。那个总是把女儿成为“公主”的父亲,在女儿遭众人围攻时没有勇气说出高密者的真相,却在大风大浪中,帮助自己国家的军官抢战斗物资。人的勇敢和犹疑。军官开枪时的犹豫,是人共有的悲悯,那一点点善良的闪光。每个人物,都是活的,看得人沉默良久。 |

|

罗茜,一个没有世俗观念的女子。先是骇俗般的嫁给了比自己年长20多岁的男人,然后又惊世的给丈夫戴了绿帽、爱上了敌国军官。

她的爱情观是如此的纯真且自由,纯真得如同爱尔兰湛蓝的天空令人心旷神怡,自由得好似奔放的海浪肆意拍打在礁石之上气势磅礴。

她的爱,竟然如此的肆无忌惮,漠视乡邻鄙夷的眼神,弃之国家大义于不顾。可即便如此,我们看到的也只是一个为爱痴狂的傻女人,即便因为国仇家恨而讨厌她,却也无法狠下心来去憎恨她。

而她的丈夫却对其由恨生怜,收拾起自己破碎的心,继续维护这个已经不爱他的女人。

至于成为第三者的军官,因激情开始却无疾而终的爱,最后不惜背弃自己的国家自戕。

这样一部颠覆我三观的爱情史诗,景色美不胜收醉人心,场面恢弘大气心波澜,故事曲折离奇惊四海,让人难以抗拒不回味。 |

|

海边的景色太美太美太美了,开场就被震住,Rosy并不懂爱,是纯真感情的懵懂让她嫁给教师,又是偶然间被点破的欲望导致她和军官之间义无反顾的婚外情,被唾弃被批斗被羞辱后的Rosy身边依然站着Charles,这个时候或许她才能看清爱是什么。小情小爱放在绝美大自然和战争背景下也显得很像史诗。Robert Mitchum演得太好了,让这个木讷而深情的丈夫角色大放异彩。 |

|

对Mitchum算是种浪费。充沛!,但略显老态。仍是佳作!宽容之中始终对道德的朦胧的态度 神父最后的叹息太可贵 人间的一切都是纠缠不清模棱两可的。好在没有教条 好在一切都是无解的,那便是现实 那便是历史。實際上是個貝托魯奇的電影。 |

|

爱人啊。25.6.16,丁格尔半岛(Dingle),爱尔兰凯里(Kerry)郡的半岛。半岛起自特拉利(Tralee)以南的米什(Mish)山,终端是布拉斯基特(Blasket)群岛。西部为丘陵和低地,在丁格尔、文特里(Ventry)和斯梅里克(Smerwick)3个海湾周围主要是低地。丁格尔半岛历史遗产丰富,被誉为“地球上最美丽的地方”。这里的游客不像相邻的伊弗拉半岛(Iveragh)那么拥挤,仍然保持着远古时代的景色和纯朴无华的风情。为详细观赏这些景观,租车环岛游是最佳的选择,驱车行驶在崎岖蜿蜒的公路上,左侧是陡峭险峻的海岸,右边是碧绿清幽的原野,头顶是变幻莫测的风云,远方是连绵起伏的山峦,真是一路风光、一路神奇、一路梦幻。《雷恩的女儿》电影海报的主画面就是这美丽的海滩,一把洋伞随风飘向茫 |

|

第一个小时不知道在干吗,往后渐入佳境。我还是觉得把《包法利夫人》的故事嵌在英爱冲突的背景下有点别扭,福楼拜的精致简练和里恩的史诗式风格很难交融。这片子很大争议在选角,里恩的想法是,男主角的设定本身容易让人觉得无聊,他需要一个与此反差极大的演员,才能让角色变得有趣;宝琳凯尔当年的评论写得很尖刻,她认为米彻姆的外形条件就不适合演温和的校长、欠缺性魅力的丈夫。怎么说呢,我看的时候反正是觉得,莎拉·米尔斯的女主出轨,一定是眼神不好…… |

|

我想这必定是我在这个月份看的最好看的电影,如此风景如画,如此忧伤动人,如此丝丝如扣,而那,在很遥远的三十八年前的电影. |

|

我正疯狂的爱上了一个英俊的跛足军官,我正跟他在这高原上散步,四周长满了美丽的石楠花,风吹着我的乱发,他正热烈的注视着我--浪漫而痛苦的日子啊!。。T^T好帅的男人。。。有夫之妇吞口水 |

|

大卫·里恩真是有耐心。片子不温不火,但就是耐看。 |

|

1916年,世界正在分崩离析。米神的From a logical point of view,怕是从此处得到的灵感(doge)。 |

|

唯一的遗憾,配乐很像《日瓦戈医生》,维基显示两部电影出于同一位俄裔法国作曲家,但那是俄罗斯莽莽雪原上的三弦琴,所以“Lara's theme”才余音袅袅入耳入心,这边白浪滔天的爱尔兰海岸,碧海蓝天下的怀春少妇,不应该是凯尔特竖琴伴随风笛吗……尽管如此,我对本片的喜爱绝对是所有里恩电影之冠,因为英国爵士不会在爱尔兰猎奇(我反感日瓦戈刻板的zz描写),对情欲的表述对女性也更公平。。。从此之后,我的大卫·里恩,是劳伦斯在约旦的沙漠、是日瓦戈在俄罗斯的雪原、更是爱尔兰狂风猎猎的海岸 |

|

爱尔兰的海边美极了。 |

|

里恩的史诗STYLE去展现少妇压抑的欲望和随之而来的一段三角恋情,作为背景的爱尔兰独立那点子事分量和俄国革命又干脆没法比。但自然带来的电影奇观让这部电影不难看 |

|

大卫·里恩不愧是最会拍婚外情的导演,用史诗的篇幅来描述一个女人的爱情,折射出爱尔兰抵抗运动中的众生相。 |

|

风景很好 乳房很美 或许原谅比仇恨更持久 |

|

摄影和海报实在太美~ |

|

古典主义电影,拍出了爱尔兰海岸的风景,故事一个年轻女子对爱狂热追逐最后却不得善终的故事。导演对景别的选择完美体现了人的渺小与自然的伟大,世人的宽容往往择大处而栖,对家仇国恨可以轻描淡写地去平息,但却不能宽容人的爱欲。最后刻意营造的“失道寡助”的纷争场景极具感染力。电影中两个跛脚的人,一个得到了女人的身体又弃之而去,一个爱而不得只能将女人送走后顾影自怜,可怜的人儿啊。 |

|

里恩导演片长不到200min不会拍 |

|

再上映 reflet medicis 结尾好 音乐吓人 |

|

把包法利的故事搬到爱尔兰,扯到革命什么的。层次还挺丰富的。Sarah Miles大概是最会演戏的sex symbol。Christopher Jones像布莱德皮特。大概美国人喜欢这种鲜肉。 |

|

Do you hear the storm? Do you hear the howling wind of your mind? 我看的是35年后的精修版,从花絮中得知,这部片子公映时,影评界嘘声一片。今天看来,这个剧本还是很完美的。仍是导演最爱的宏伟的一战背景下,北爱海边的小村庄里,一个女性的自我觉醒,以及普通村民在乱世中的众生相。但是,女主角与英国军官之间的爱情并不火花四溅,可能是失败的原因之一。军官不是不英俊,但过于冷漠了。毕竟偷情故事要让你爱恨交织、感动落泪才算成功。反而是扮演丈夫的Robert Mitchum 魅力惊人,完全占据了整个银幕。在他的光芒之下,其他角色都觉得黯淡了。 |

|

老电影真实自然的摄影,风起云涌、浪滔拍岸,实是太美了。电视上看的,裸镜全没了,害得我还以为女主角和军官只是散散步而已呢。跛军官真是惹人怜爱的英俊。 |

|

以为改编的名著,没想到是原创剧本,简单的故事,丰满又生动的人物,完美嵌入一战和爱尔兰独立运动的时代背景,罗伯特米彻姆饰演的男一号让人折服,但我还是更喜欢对女主角的塑造,她身上所体现出的人性的复杂幽微,正是整部电影的魅力所在。 |

|

I don’t know.谁知道后面会有什么 于是年轻轻的 没有人教给她耐心的小地方的姑娘 在没见过什么大世面的情况下 匆匆就定下了 然后在第一夜让所有的旖旎想象遭遇幻灭 年轻的劣势在于幼稚地相信没人会看出异样 小地方实在太小 实在无事可做 于是些微迹象都逃不过那些“无事刮小风 有事经天浪”的眼睛 |

|

如若说六十年代国际影坛还处在新浪潮和传统巨制并行的阶段,那70年代无疑已经快速进入新电影时期,即便最守旧的好莱坞也迎来了运动。因此,这部比里恩以往作品更曲折、更复杂的作品不仅没有受到欢迎,而是受到评论批评是毫不意外的,金凤玉露一相逢的故事,已经不能在胜却人间无数了。以往嵌套进大时代变革的爱情故事,在新现实主义风潮下也不在单一的解读出爱情的伟大与对个人选择的压制了,以往旁线的历史与群像也成了重要的地方。或许里恩也意识得到,在上半部看似无尽冗长完全可以全部舍弃中,女主的烦躁并非空虚寂寞更像现代电影中的虚无,而军官的应激创伤也没有40年代电影中军人回归生活后的背负,而是之后越战电影内的心理不适,显然在一战背景中植入了不少70年代的东西,但可惜,最终还是里恩擅长的占据了中心,下半部完全回到了传统里。 |

|

帧帧如画,但200多分钟的篇幅几乎只写了这样一朵白莲的爱情史诗,未免有些单薄。树林里的初次约会太赞,连两人的马都一见钟情。 |

|

伟大的作品! |

![豆瓣评分]() 8.2 (1600票)

8.2 (1600票)

![IMDB评分]() 7.4 (11,239票)

7.4 (11,239票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 47%

烂番茄: 47%![TMDB评分]() 7.12 (热度:7.93)

7.12 (热度:7.93)