|

说实话这部电影看完浑身难受,折磨人。其实就是一个父亲形象从光辉到坍塌的过程,这种成长的故事拍成啥样的都有,像丹尼斯霍珀这样发疯的真没见过。我相信他的确是个狂人了,不管是真人还是艺术创作方面,别人走不羁路线的帅哥都是打一巴掌给一个糖,霍珀是一个半小时狂给你扇巴掌打到你懵为止 |

|

影片几乎是顺着尼尔杨那首主题曲拍摄的,在那个特殊的时间点拍摄,很有味道,朋克死了,带走一切她所爱,如歌中所唱的那样,“世界给予你所有,你却欲求不满”,“宁愿烈火焚烧,也不愿苟延残喘”。 |

|

哎这片可不就是照着Neil Young那歌扩写的概念电影嘛,爱猫王爱朋克的中性女孩,out of the blue, into the dark,美国白人垃圾惨剧、白人父亲神话的崩塌(其实是加拿大投资加拿大取景),因为Linda Manz无可名状的形象气质而变得与众不同,年幼而苍老,很朋克却也像古代人(自从我听说Days of Heaven的旁白都是她现编的,就觉得这小姑娘应该拿走马利克那份工资的三分之一)Dennis延续十年前和Don Gordon的废物组合,这俩组队真是讨嫌翻倍啊。选曲佳。海鸥翻飞的垃圾场嗲。 |

|

3.5.对于Dennis Hopper来说,Neil Young的歌词代表他对于时代的落寞和世界的失望,走出忧郁,走进黑暗,一个周末改写剧本就带来惊世骇俗的毁灭性叙事 ---punk girlhood 在没有出路的宇宙中只能决绝。Linda Manz的“tomboy”式的coming-of-age形象背后是创伤造成的巨大缺口,而这也与80年代初人们通过少女的形象与目光审视世纪末期的彷徨与不安相符合。电影在漫不经心的松散中偶尔带来disturbing affect, 而直到毁灭来临前,我们才明白脱离噩梦的唯一方法是肉身与灵魂的双重解脱。她穿着蓝色牛仔衣,从一片蓝色里,了结过去现在未来的种种,时间永远停在轰然倒塌前的一秒钟。 |

|

不知道为什么翻译成了《晴天霹雳》,还是喜欢《走出忧郁》这个名字。个人对朋克文化不是很了解,但是能看到女孩信念在一点点崩塌,最后她寄托于朋克,将一切毁灭,很有范。歌曲挺好听的,四星。 |

|

the breakingdown of family |

|

pointed sticks的高大鼓手哥哥教cebe打鼓 是我觉得全片最温馨最不折磨我的段落 |

|

为什么换了个译名,走出忧郁多好,punk hippies的现实主义图解了,视角从垮掉的一代换到了他们的下一代,不是信仰崩塌,而是根本不存在信仰的一代。没有了美利坚民族的神话,也没有了嬉皮士的抵抗,父亲跌落神坛,那么out of the blue的方法只有彻底的毁灭。最牛的还是把主角塑造成一个真正雌雄难辨的形象,性别的模糊直接表征着秩序的全然崩塌。 |

|

丹尼斯·霍珀与火同行。 |

|

少女茜比因为父亲开着卡车撞上了在路中央熄火的校车造成重大伤亡,当时身在卡车上的茜比性格因此被改变,变得孤僻乖戾,数年后父亲刑满回家,一家人却再也找不回原来的家庭。片尾茜比在家里将父亲杀死后,又带着母亲来到校车的残骸里,引爆了校车。她以这种方式和自己的噩梦决裂,和自己的人生告别。 |

|

我真受够傻逼朋克和他们的傻逼电影了。适合在酒球会组织放映。。。 |

|

4.5 创作意图和人物都有种摇摆在不羁和克制之间的平衡 @ metrograph |

|

《晴天霹雳》满满的朋克风。

一场车祸引发的悲剧。其实不是车祸是这个社会,让这对儿父女让他们一家让他们无处躲藏,那就毁灭吧… |

|

It's better to burn out, Than to fade away 老杨不愧是我的本命之一配乐太美了。都说鲍勃迪伦和比利小子 这晴天霹雳与尼尔杨一点也不必那个差

老美和加拿大这种民谣大国都喜欢把歌曲拍成电影。这部看完真的是让人心碎不已啊I |

|

3.5//观感很疯也非常难受 人物所受的折磨和苦楚被尽可能地直观展现 整部电影仿佛是音乐单曲的影视化拓写 也像是生活中的一切可见可感进一步坍塌 本能地质疑生存的意义甚至质疑出生的意义 如果都没有值得相信的那就彻底抹除 出乎意料也合情合理 |

|

7/10。重氛围、轻剧情的影片,阴郁的气质抓人,喜爱朋克、嬉皮的cebe是叛逆的“垮掉的一代”,Don出狱后的家庭关系走向令人困惑。整部影片基于《My My Hey Hey (Out Of The Blue)》,歌词“Out of the blue and into the black. It's better to burn out than to fade away.”预示着影片结局。 |

|

12th BEFF 很爱最后的结局,如歌里所唱的那样:it's better to burn out. |

|

太朋克了擦!原声是尼尔杨写的啊 |

|

选Neil Young的歌曲太对味儿了,被结局震撼了一下,Burn out, not fade away. Out of the blue, into the black…迷惘与堕落的一代,无所适从 |

|

“因为席德·维瑟斯走的时候 也带走了他爱的人” 于是她/他刺死了两腿之间的父亲 与母亲在起始之地爆裂燃烧 火焰烧红了南方小镇的夜空/Neil Young - My My, Hey Hey/3星半 |

|

真的折磨人 |

|

【3.5】⚠️有剧透⚠️一出“垃圾人还偏要当父母”的悲剧。Cebe长了一张过于成熟的脸(说她30岁了我都信),杀父弑母再自杀看着真爽。 |

|

Fucking fearless with so much to say, there’s nothing like this film in today’s world.Linda Manz is remarkable. She is everything. |

|

是很好的。Cebe的气质真的很吸引人。垃圾场中的白鸟。 |

|

….!!??!!?? |

|

hmmmm ok I'm not punk enough for this shit |

|

It's nothing. It's just a punk gesture. |

|

原來我一直搞錯Tobe Hooper和Dennis Hopper... |

|

这自我毁灭的结局真的屌爆了 |

|

It's better to burn out cause rust never sleeps |

|

开篇即在最快乐的时刻直线坠落,整部电影都陷在这样的情绪里,街头漫游、垃圾场群鸟,又透着洒脱。不喜欢结尾,就是换了装,展示下“朋克”精神,与Neil Young动人音乐的内核不搭。 |

|

父亲形象的坍塌,母亲的无能软弱,所有Cebe从场外看成年人时的场景镜头都指向了无望…但内容精神其实都不用讲了最朋克的是节奏 |

|

cebe姑娘就像当年的我,而且我还爱死了片里所有的neil young |

|

毁灭吧,赶紧的 |

|

补,12届黑眼圈电影节 |

|

3.5吧。假如年轻十五岁可能会很喜欢。Out of the blue怎么就into the black了,不令人信服。朋克要自杀,是因为不可名状的苦难,而不是带上心爱之人一起走这种荒唐的浪漫,这是在简化、低龄化朋克。不先把该死的爹弄死就自杀,不是真朋克。 |

|

4K HDR |

|

a sad twist of how punk kid "saves" the world。感覺是猜火車敘事的不同版本。 |

|

爱不起来 琐碎 |

|

用来逃避的朋克,藏不住的破碎。 |

|

包容感下的疯狂 |

|

One of the best punk music-themed movies out there. Who said we all come of age - some don’t before they fade away. |

|

gonna take you out of the blue and into the black! |

|

堕落,自毁,带着必然性和目的性的消散…一切基于punk,一切基于Neil Young歌曲中那种萧条肃杀的氛围,out of blue and into the black… |

|

他回来了,我沉默了 |

|

+.不知是否在下意识远离几种极端状态:一些强烈反制共识的表现,错落抬升的怪诞感,也许是和某种稚嫩的抵消,表演状态持稳的前提下对演员的调控力度也许比想象中高。狠喜欢那种有点sb的punk小女孩 |

|

蓝夹克坐在路边的红柱子 这个镜头记住了 |

|

如此的不羁和反叛,丹尼斯•霍珀一如既往的癫狂 |

|

好忧郁好躁动的电影,全片都充斥着一种70年代的迷茫 别扭 喧哗 叛逆 情绪化的气氛。结局发生得太迅速太猛烈仿佛梦境一般,凌晨的野火伴着绝佳配乐My My, Hey Hey(Spotify竟然没版权,妈的)留下绝望的悲剧。(Dennis Hopper垃圾场那些scene有些角度莫名其妙很像奥,在家喝醉的时候又很像皮皮...最近搞太多了,额) |

|

又回到了最初开始的地方。 |

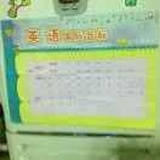

![豆瓣评分]() 7.4 (264票)

7.4 (264票)

![IMDB评分]() 7.2 (4,588票)

7.2 (4,588票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 78

Metacritics: 78![TMDB评分]() 6.88 (热度:6.40)

6.88 (热度:6.40)