|

电影与现实的模样,存在差异,但竟毫无区别。想起最近的龙虾中无声的反乌托邦,超新约全书中的“心曲”,想起1958年《一部电影》,看到了爱森斯坦。当世界从眼前流逝,无数个人生以及与之相关的“世界”纷纷崩塌,这样的序列便是时间的旋律。地狱随时随地,炼狱此时此地,天堂无时无地。 |

|

#ICA 长评-文化与暴力的轮回。影片是一场关于战争,历史与文化的影像反思,内容依旧如同他对于电影未来的看法般消极,工业化不是最可怕的,可怕的是脱离现实,影片以地狱,炼狱和天堂的三幕形式呈现,与但丁的《神曲》形成了呼应与对照,这三部分的内容对照的是战争历史的呈现,战争过后的反思和天堂的虚幻。地狱由战争的真实影像和毁灭有关的电影片段拼接而成,蒙太奇呈现出的“地狱”的张力还蛮强的,炼狱是以萨拉热窝作为战争遗迹与资产阶级的对照,呈现出的反思力度很强。学者,艺术家,哲人与普通人的对谈和印第安人的对照“搬演”很大程度批判了知识分子和西方文化殖民。那词藻与哲学思考在面对现实苦难的无能实在是有些讽刺,各个种族放到一起同样映射出了“西方文化”的虚伪,天堂则看似是宁静平和,但感觉是一种虚幻,乌托邦是不可及的。 |

|

茫茫一片瓦残阙之,耳中犹响剑戟铮鸣。天堂地狱化为乌有,随命之乐翩翩起舞。高达先锋之笔,觅隐之谧,遁之逍遥。 |

|

戈达尔最后一部“”叙事“电影,还算比较容易看明白,依然是超脱的境界,离电影儿越来越远,离影像越来越近,人物有布列松的模特感觉,人物在电影里承担的只是说出文字的载体。我感觉戈达尔在用电影写书。就是你很难感受到他要用视听语言(传统的)做些什么表达,灯光?构图?这都是什么j8玩意,不需要,但是....啊,难以表达 |

|

这部实在太实验了,各种影像的交叉剪辑。。据法国影评人介绍,戈达尔把他扫过的能用的影像全收集在一起,有一个非常大的影像库,到这部影片时就随手拿来用了。。。据说他还希望有人告他侵犯版权,这样他才能在所有人面前解释他的理念。。。可惜并没有人给他这个机会。 |

|

+

正反打的意义是两个镜头之间并没有区别,而一个是虚构一个是纪录,一个是想象一个是现实的。我们便知道了最后的天国涵盖了所有的历史,尤其是武器与战争的历史。正反打只出现过一次,正打是印第安人开汽车反打是印第安人骑马,但其他的都是正反打,或许戈达尔从未写过如此的悲剧,任何形式的战争片都不如这场正反打的战争(虚假的战争、我们的音乐)。但归根结底,历史的真相早就被好莱坞-霍克斯揭露

Ps:在开场时说作家都是一无所知的,但戈达尔的电影里他自己总是那个最爱说道仿佛知晓一切的人。这人真是个可爱的傻逼老头 |

|

第一部分的每一句台词所探讨的对象不仅是人类本身,还有电影本身。此时的他还没有进入实验极端主义阶段。戈达尔以在艺术上的傲慢著称,但在第一部分的纪录片影像拼接中,我看到了他探讨着电影与现实所展现出的谦逊。他不仅在新浪潮时打破了叙事结构,他在21世纪后的作品还在打破电影的最小单位 - 镜头。在这部电影中,他将人类的暴行直接呈现在观众面前。这既具有深刻的意义,又充满艺术性。戈达尔在戛纳就像杜尚在纽约展出的作品一样。小便池之所以能展出,是因为它是杜尚的作品,而不是一个普通的厕所器具。同样,《再见语言》和《电影社会主义》之所以在戛纳和学术界被认为是重要的作品,是因为它们来自戈达尔,而非某些寻求关注的学生作品。 |

|

神韵未失!可见戈达尔仍然醉心于直蒙场三位一体,醉心于新闻摄影反思;而且,绝对让你不能同时理解电影的多种层面。 |

|

两个事。《我们的音乐》前后,阿克曼多次表达过,戈达尔现在是个反犹主义者了,其实她还有明确意图,要拍一部电影回应《我们的音乐》,也就是《那里》。1999年,戈达尔其实策划过和朗兹曼搞一场辩论(当然,是要拍成电影),他就把自己归为“图派”,把朗兹曼擅自归为“书派”(老意思,就是我演我,请朗兹曼演朗兹曼),结果朗兹曼说:我做浩劫做了11年,你说我是书派给我要点脸滚蛋吧。 |

|

8.0/10。①主题是各种关于战争/暴力的痛苦与残暴(并非纯历史影像,很多是扮演)。②一种优美而灰沉(契合文本主题)的氛围。③运用台词、摄影/过曝/极端调色、声音、剪辑等影像元素互相之间的「对位」(类似声画对位那样)谱写了一种超越理性的、完全旋律化的诗意。④有些地方叙事脉络太具体,有些地方又抽象地如后期戈达尔,这种拼凑导致影片“四不像”。 |

|

三段式,死亡之于和平,《周末》式横移镜头收尾。 |

|

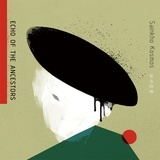

Cinefan forever Godard DCP 68$ IS 港譯:高達神曲 post talk with Derek Lam

Godardian video essay, experimental film, Self profile-political intention Godard總能在結構中讓我覺得他仍然有著很強渴望/hatred

非典型三段式結構,地獄-煉獄-天堂對立同樣亦是對現實-常態-伊甸園三者的一個徹底嘲諷,後期那些推到極致的迷樣視聽中對我而言難得的佳作也是post Godrad film的切點,有力量的documentary mixing drama算得上他晚年最具存在主義色彩的電影(每一部電影固有的boring awful politic talk) |

|

戈达尔就是个哑巴,想说啥就用难看的东西来表达 |

|

先记一下,字幕怎么调都不行,总延迟几秒,别扭。这片很吸引我,改日买碟。 |

|

地狱,炼狱和天堂分别是什么模样?当他垂垂老矣,依然激进,但是同时也沉默平静,最后的天堂,绿树碧水之间,可以毫无对白,比起以前的絮絮叨叨,似乎到了感叹 天凉好个秋的年纪。萨拉热窝,他心中永远的伤痛。 (其实没有好好看) |

|

第二部分“炼狱”作为散文电影建立起互动商议的情境,戈达尔的演讲位于“炼狱”的中心,年轻人的疏远与不耐烦令文本信息的传递与交流被阻断,构建出了一个自我嘲讽的导演的形象。在炼狱的两头,开篇是无秩序暴力场景的堆叠,结尾是美军把守的只有年轻人生活着的安宁之所,而影片的空白之处则是导演提问之后,留给观众的思考空间。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

"Because life exists, death doesn't." |

|

9.1 一切都是正反打:40年前,他可以信誓旦旦地用影像书写革命的语言;而现在,他只是摸索着语言的可能—不可能,音乐的在场—不在场,就连天堂也不再纯净,唯有沉默面对漫长的黑暗。 |

|

探讨人类民族命运常常流于形式,同样,对电影语言丰富性的“意外”贡献也不少。当然,总体趋势是越来越差 |

|

聖經、尼采、罪與罰、卡拉馬左夫兄弟、白痴各文本交匯的野心之作,但導演似無力統合各文本,各自困於原本的範疇內重覆陳述一遍。

尼采的演員不要再找猥褻中年男了!! |

|

Je n'ai rien compris et j'ai failli m'endormir... |

|

和平与天堂总是虚幻,弱肉强食总是世间法则。(翻译的文本太文绉绉,影响到整部电影的理解) |

|

翻译成戈达尔神曲确实更符合。元电影、地缘政治、历史、文学……不断延展的块茎电影。

技术性的亦是意识形态直接导致或者潜流使然的,正反打-男女性等等。一所大桥链接欧洲与伊斯兰的边界。一场边界战争重新为十字军本色召唤幽灵,基督-犹太的上帝亦须与新罗马规训的天堂共存。虽然这玛利亚毫无面孔模糊示人。

必须随着戈达尔知识的身体舞蹈,跟不上这个舞步确实容易踩脚。 |

|

真实与虚构间穿越 |

|

如假包换的元电影,被蚀刻的影像对照拜占庭壁画上脱落的颜料,正反打、跳切都拥有的新的所指,霍克斯的简约在此被赋予了真正的能量,这是高达的新宣言:不要拍政治电影,也不可能再政治地拍电影,因为政治就是电影。 |

|

戈达尔才是人工智能影像时代的鼻祖! |

|

我们的音乐是生存和毁灭。然而,生存和毁灭都不是真命题。只有自杀具有真意思。 |

|

体制、宗教与历史同一的生命运动,书写旋律论文,站在自有永有的至高处,重编分解信息的单一功能,赋予其卡夫卡的音乐性。虚焦动线、史话跳切、符号景观前的摆拍(表演),语言依旧作为常用功能出现,引向天堂,这就是我们的音乐 |

|

一支冗长的碾核MV图像+新浪潮派的古调 |

|

睡著了....2005 HKIFF |

|

更多像是戈达尔对左派的道德主义的反省,印第安人一段以爱森斯坦式的样板戏形式表演义正言辞地批判,可tm说的可是板板正正的英文,说明文化早被同化,融入西方社会过得好好的,根本再无闹一场的理由。唯有白人内疚青年身家优渥无所事事会被左派道德主义感召去送死。 |

|

【B+】感觉这应该是对戈达尔自己非常重要的作品,无论在形式与内容上都可以说是后期大成之作,在作品序列的位置也十分独特,甚至自己也参与了角色。玩了半辈子政治后,终于给出了最终答案:他再无力去改变什么。 |

|

可以反复观看的影像。首先是地狱,呈现为由无视各种媒介界限的暴力画面所组成的蒙太奇,随后进入相对缓和的炼狱,在萨拉热窝这个具有深切意味的地点讨论了一些具体的问题(关于影像、关于巴以),最后是天堂,拒绝明确的阐释,再见语言。 |

|

唉。看不懂。但我要称它为,驱鬼神片! |

|

和戈达尔其他作品相比还算是比较通俗易懂了 |

|

正反打是基本的电影词汇,比如在1948年以色列人涉水向圣地前行;而巴勒斯坦人则涉水面临溺亡的命运。正打、反打。犹太人变成了虚构片的一部分,巴勒斯坦人成为了纪录片的一部分。/现在的世界已分裂为两派:一派的人争相表达自己的不幸;另一派人则从这场公开展示中为自己的统治提取一剂道德安慰。 |

|

这部真的是戈达尔最清楚明白的一部了,在hk也终于有一个映后谈提供了一些有效的信息(虽然废话还是有点多)。这样一种前现代结构很难相信是戈达尔的作品,甚至戈达尔也非常难得的自己出任了不小的角色;很难相信不是戈达尔被夺舍了。也可能戈达尔想做一部“教育片”来试试水,然而发现还是没人看……这部在戈达尔的“系列电影”中一定是最突兀的几部之一 |

|

社会即地狱,人的历史就是战争的历史。印第安人,当我们民族被置于其它民族的语境之下,又何以去寻求自我?无诗无以民族,不如说无诗无以精神。炸弹杀不死人,书可以。天国如果存在,它是无,纯净的存在,无欲望、无文化、无异同、无民族的“人”,逃脱身为人的桎梏。篇章二有些掉书袋了。 |

|

Même dans l’autre monde, il y a encore notre musique. |

|

😢尽管一切都有预兆,但总给我一种感觉:戈达尔是一个没有中年的人——他是一夜之间忽然老去的。而与戈达尔的终章“天堂”相映成趣的是,帕索里尼同样效仿《神曲》结构的遗作《神曲摹仿》(La Divina Mimesis),其终章并非“天堂”,而是“泛黄的图像志”(Iconografia ingiallita)。戈达尔的“天堂”是纯粹得近乎哀恸的红和绿,而帕索里尼的“天堂之后”则是忧郁却又执拗的“泛黄”…… |

|

2005文化大劇院 |

|

一格格影像和一句句诗带来一种新的langage的渴望,高达展现了一条艰难的险境,但又是充满爱的,试图将象征对立的正反打揉为一体,世界的所谓对立也未必不是如此。 |

|

看得云里雾里,但感受到了强烈的共情,悲伤的弥漫是摧毁式的。看戈达尔几乎总是这样,要舍弃一些东西才能看到更多的含义。在战争的废墟中游荡,诗人的句子和电影的原则变成了我们的音乐,当你在光明中吟诵它的时候谁和你站在一起?“今夜我将在天堂。”想哭。 |

|

出名真好,按套路批量生产的专栏文章可以结册出版,东拉西扯拍点片段剪一起也能叫电影,像是看一本微博编成的书。妹子和老叔关于生死的对话那段挺好。 |

|

看戈达尔的日常就是“我看不懂但是我大为震撼”。 |

|

导演在追寻但丁主义,地狱,炼狱和天堂!地狱,战争映像,无论黑白还是彩色,寂静镜头只有四句话和四段音乐,且交替出现的各战争记录片与好莱坞电影片段!炼狱,战争过后留下的伤疤与伤痛!电影中的两面性,反映战争问题的犹太人记者,以及对巴基斯坦战争的关注度!天堂,与和平共存,也应该是影片最深奥的一部分!纯艺术化电影,导演让吕克戈达尔不断旁白,或出现在片中某角色,也许是隐喻着复杂,动乱和现实的世界! |

|

电影、哲学、历史、政治交汇而成的跨界文本,晦涩但令人惊艳。 |

|

好彩是和zhihan一起看的一起听的讲座 (显然一开始都没看明白但仍觉得艺术性真高啊) 戈达尔无处不在的辩证和对称里 最喜欢“艺术家”和“知识分子”这一组 - 用对桥的理解 用对谈和闭上眼睛 用卡夫卡和阿伦特的相片 去表现这两种人之间的thinking vs doing, apocalyptic vs utopian imagination, lock vs key的辩证对立 - 好像一首工整又丰富的诗。二段开头post的问题 why aren't revolutions started by the most humane people很impress on me |

|

“电影的原则 向灯光走 在黑夜点亮 我们的音乐” |

|

无字幕。对白旁白当音乐。无理直觉到碎片化展示局部,对现实真实的一筹莫展。(放飞自我的可劲造作!真的美好。羡慕 |

![豆瓣评分]() 7.9 (905票)

7.9 (905票)

![IMDB评分]() 6.8 (3,172票)

6.8 (3,172票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 69%

烂番茄: 69%![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 6.70 (热度:6.01)

6.70 (热度:6.01)