|

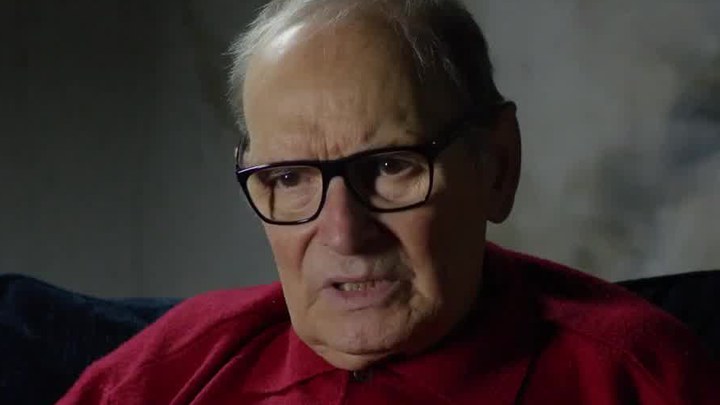

他起初想当医生,他爸爸让他学吹小号。后来靠小号谋生艰难,让他感到羞辱,他改学作曲。他的理想是当一个现代的作曲家,创作先锋音乐,但是却开始为电影配乐。他跟夫人说,我做十年电影配乐就不干了。然后是二十年,三十年,四十年……后来一辈子都在为电影配乐。他总想放弃传统旋律,但最后他谱写的旋律传遍世界。他精力旺盛,很多人说他像个运动员一样,激情澎湃。他外表谦逊,但他并非看上去的那样。汉斯季默说,你只需听一两个音符就知道那是他!整部纪录片就像是一次漫长的采访,他口述自己的历史,职业生涯。看这纪录片太激动了!听他的音乐,人就不会因为孤独而感到难过了。 |

|

威尼斯非竞赛单元全球首映,音乐大师莫里康内的纪录片。影片结束,全体起立,向托纳多雷致谢,向莫里康内致敬,掌声雷动,经久不息。 |

|

看完很有冲动在百老汇莫里康内影展的基础上再做一个莫里康内影展。百老汇电影中心7.6莫里康影展开幕 内地首映 |

|

迷弟导演给心中的神谱写的一曲颂歌。莫里康内的创作史几乎是半部电影史,从莱昂内、帕索里尼到托纳多雷、塔伦蒂诺,随便一个名字都是一座高山,而一部部代表作背后都有他的神来之笔。看着片中那些电影片段,我完全无法想象当老牛仔拔枪时,当四兄弟经过曼哈顿大桥时,当托托静静看着那些删减片段时,当1900在楼梯上驻足时,在无数经典时刻没有莫里康内那回味无穷的配乐我们是否还会如此珍爱这些作品。相比好莱坞同行们动辄用千篇一律的交响乐刺激观众的耳膜,我心中的史诗感永远是莫里康内那悠扬的哨声或颂吟的旋律。 |

|

和Tornatore一起看Morricone的纪录片

时空交错,勾起所有关于电影和观影的感动。

灯亮的一刻所有人围住Tornatore鼓掌十分钟,所有路过Maria的意大利人都在跟她说Grazie,还有此起彼伏的抽泣声。真好啊,你们都是人类群星。#Venezia78# |

|

这可能是最好听的纪录片。来自大师的怨念:毕业时和老师抱头痛哭,老师承诺给他找工作,然而并没有;莱昂内电话里诓了库布里克,以致他没能合作成《发条橙》;以及奥斯卡…… |

|

如此海量的素材,把旧影像与新采访进行了合理的梳理和混剪,是个浩瀚的大工程。托纳托雷是莫里康内后期合作最多、最有默契的导演,他对莫里康内的音乐创作有自己独到的见解,这些都能从片中看得出来。他在大师离世前采访了他,留下了如此珍贵的访谈,你能知道都有哪些因素造就了莫里康内。采访对象有新有旧,看的时候发现很多人都已经离开了……其中一位讲述莫里康内写音乐如此之快的惊人程度,就像在写一封信。即使在他的工作室,也没有一架钢琴,因为他的灵魂可以听到每一个音符。王家卫是本片的监制,前面有“上海繁花里”的片头,他也在片中用中文也讲了两句。看到最后产生的思考,莫里康内为电影创作的音乐真的和伟大的古典作曲家的音乐水平一样吗? |

|

没有莫里康内,就没有天堂电影院 |

|

片中提到的由他制作的电影配音的片单:https://www.douban.com/doulist/151544365/ 方面查阅。 |

|

太多、太多、太多熟悉的旋律了,会忍不住跟着哼唱,甚至有些感动。对于莫里康内配乐的电影,真的分不清谁更重要了,是互相成就,是缺一不可。 |

|

Ennio绝对称得上是当代伟大且极具天赋的作曲家!真的就像莫扎特作曲一样,把脑子里的天籁旋律誊写到乐谱这么简单。果敢,自由,深情,悲悯……他创造的音乐世界无法被定义。 |

|

#bfi 致敬传奇。大银幕看到“I slipped”真的瞬间落泪 |

|

情怀分满满,很有启示意义,今后不会再有这样的时代,这样的人了!大师也是性情中人,说到动情处,几次想要流泪,不高兴就可以摔门而去,高兴了一气呵成,当他放开学院派严肃音乐与电影音乐的心结时,他获得了创作自由,当他不再耿耿于怀得奖与否,他获得了心灵的自由…… |

|

用音乐及影片素材讲述电影配乐大师莫里康内的艺术人生,就事论事,对人情、人生本身讲述较少。 |

|

看得泣不成声 |

|

看得让人一直泪目。一方面是因为太多的电影曾都看过,能不断回想起第一次看时的那份情绪经历;另一方面是对莫里康内人生故事、心路历程的惊奇与共情——世界公认的音乐天才、孜孜不倦做了500+电影配乐的大师,却因小号手出身而自卑、因从事电影业而被视为异类、被同僚孤立,背负几十年的愧疚感。但即使如此,他还是无法自控地从事这个行业,在电影×音乐的跨界中实现自我和自由。看完这长达60年的编年史,仿佛时代洪流漫渡。20世纪后半叶,是真正属于电影,属于电影配乐的黄金时代,莫里康内身在其中,立住了自己的人生。现如今,还有谁在意电影音乐,或者说在意电影呢?印象最深的就是他说,“我做十年电影配乐就不干了。然后是又一个十年,十年,十年……直到一辈子。” |

|

音符回响,永不终结! |

|

这是献给莫里康内的颂歌,他在音乐的海洋中乘着风,开辟新大陆。在之前人们有巴赫来抒发情感,然后我们拥有了莫里康内。他为每个灵魂发声,为每一个溺水的心灵,每一个还未出生的名字,每一个血泊中呼喊的受难者,每一个绝望中无法开口的孩子,撕开浓重的天空,在混沌中发出巨响,驰骋在未被开采的情感荒野。他知晓每一种乐器,以非凡的方式,激发它们灵魂深处的呐喊。他能透析人间一切悲喜,然后用音符编制成磅礴诗篇。 |

|

百老汇的一号厅信号为零,在焦虑了三分钟怕有工作找我未果之后,不得不放下手机,目不转睛支起耳朵像摇滚乐现场跳水一样,把自己扔进了莫里康内的音乐世界中。这两个半小时漫长又短暂,它的信息量之浩大,你如果错过任何一句话,错过的可能就是这位伟大配乐大师人生中精彩的一两年;但任何人,更何况是牛逼的人,要把这一生的经历和成就浓缩在两个半小时,都是稍纵即逝。会很庆幸这部纪录片出自多纳托雷之手,因为了解而更觉接近,因为尊重而备受感动,因为亦是才华横溢之人,而将其打造成为了一部配得上这位伟大艺术家的同样伟大的作品。美国往事和教会篇幅最多,奥立佛·斯通最傻逼。 |

|

“他不会为了这个世界,放弃音乐之船。” |

|

大厂联合出品和大牌导演监制受访果然出手非凡 涉及的影片片段基本都用上了最新修复素材 借由莫里康内本人讲述作为一次相对完整的创作回顾 大师也曾化名Dan Savio开启西部片配乐创作 才知道六七十年代还有那么多不太知名但是配乐出彩的片子 |

|

纪录片用莫里康内最具代表性的配乐作品为主导,搭配个人影像、电影画面花絮和音乐会的相互交叉,串起了他传奇且多彩的一生。在感叹莫里康内天才的同时,也时不时地唤起许多影像记忆。可以说是一部好听又好看的纪录片,也是不可多得的传记片 |

|

能在这样的高龄请来大师在镜头前讲述一生丰功伟业,功德无量,功德无量!!这剪辑也不愧是出自拼了那段吻戏蒙太奇的男人。塔维亚尼兄弟打拍子,贝尔托鲁奇哼1900,纪录片本身也已成绝唱。The Thing的确不属于canon。感谢繁花。 |

|

关于莫里康内的一切,大概发轫和启明于《海上钢琴师》,但直到今天才意识到为什么其中的旋律每重温一次都会在心弦上流淌出透明和鲜红,因为若有若无地在1900身上投射了自己,但私以为《Un Amico》的细腻和恢宏达到了极致。

我的私人歌单说复杂确实,儿歌到rap,古典到蒸汽波,但抛开维特根斯坦语言复调理论的增益,唯有莫里康内能完完全全因为音乐令我热泪盈眶。

他是可以比肩甚至超越任何世代音乐大师的存在,只不过电影这种上个世纪的新艺术在视听上优化了人类通感的演绎,而他,如仙乐圣歌般降临人世。

赞美之词无以复加

歌单和片单再次丰富

R.I.P |

|

漫漫大师路,累累硕果存。父亲开了一个好头,莫里康内自己努力,再加上老师指导,终成一代电影配乐宗师,几乎是用一己之力为电影音乐正名。非常好的题材,但是剪得太过零碎,贪多求全,深度也稍有欠缺,但得益于大师的音乐魅力和生平传奇,每一个影迷置身于这场声光盛宴,仍会为之动容。贝托鲁奇讲话的低音真的很劲!能在大银幕欣赏这部片子,真是影迷之大幸! |

|

纪录片的灵魂是剪辑,本片虽然花了最大心力去取舍剪裁(素材/评述/电影场景的组接好评,像看了一场大型混剪+原声音乐会),片尾不绝的赞美委实太长了。

以一己之力串联起(意大利)影史半壁江山,人类群星闪耀时,天才的碾压级才能除了称奇毫无办法——一心两用,高产海量,写曲如写信,半世纪的常青创作精力不竭,面对古典师门/同行的指责和同质化的瓶颈期能迅速调整方向;能将音符具象化在脑海,以无与伦比的心理共情搭建叙事性场景,具有极强辨识度,甚至能反向推进剧情,在多元类型电影中跃动着伟大的灵魂。

《荒野大镖客》的口哨,《西部往事》的口琴,《美国往事》的排箫,《教会》的双簧管……熟悉的旋律如刻入基因,音乐是唤醒记忆的触发器——多多在天堂电影院欢笑,面条听到“I slipped”泪目。 |

|

大银幕二刷还是太感动了😭赞歌又如何呢?赞十部都不够。无论是突破界限的无畏和愧疚感共存的矛盾,还是认真执着又幽默的个性都看得好感动。对电影音乐这个词第一次有了明确认知的,就是高中音乐老师上课放《海上钢琴师》。“我不认识他本人,但我早就从他的音乐认识他了”,“他的音乐就像是写给我们每个人的” |

|

来不及的纪录片,竟是因为骨折并发症难受,太突然了 |

|

记得艺海看会说话的乌鸦与托托片头唱出来的演职员唱到莫里康内还加上哈哈哈哈笑死,通过本片才知道原来莫里康内自己都对此笑死了哈哈哈;前年电影节上看的《对一个不容怀疑的公民的调查》销魂的棉花音配乐记忆犹新,原来这妖孽的音乐都引起了库布里克的注意,显然莱翁内无意让库布里克如虎添翼于是小心机了,笑喷的往事正是这部纪录片的侧写,对每个导演莫里康内是唯一的,而莫里康内则拥有无数导演;模拟光的诞生的天才,除开各路电影和音乐创作者的采访,本片几乎是莫里康内电影混剪,激越的阿尔及尔之战,“面条,我滑倒了”,熟悉的镖客三部曲,天堂电影院这种根本就不用提,到疫青时因抢不到热门片无意中去看的奔腾的《教会》竟是他的转折点,莫里康内串起无数二十世纪经典的电影,也串起了我个人的观影经历,内流满面,内流满面,看电影的这些年 |

|

看到汉斯寂寞的脸就阳痿了。看到海上钢琴师的男凝又阳痿了。坐我后面的filmbro给女友介绍银幕上的filmbro电影,形成互文,又笑不活了。 |

|

毕竟是托纳多雷拍的(俗气一批) |

|

2022.7.23 |

|

3.4 如果脱离“好听好看”的托纳多雷,莫里康内的生涯和这部电影也许都还能更好。在前半段有一些惊讶于莫里康内的面孔与表情,似乎在他的严肃平静之下深藏一些独属于艺术家的深渊般的痛苦,这种也许来自于不被认可的痛苦影响了他在音乐中的表现欲,和倾向于立刻直接透露出的戏剧性,但后来这种神秘感在电影里消失了,你知道他一定会以世俗大众意义上的成功积累来消除所有的怀疑,你似乎确认了这样一个人物不再显现出痛苦的感觉。 |

|

莫里康内绝对是我们这个时代改写了电影配乐史的人,学院派作曲家也应为之折服。他的配乐是氛围,是角色,是灵魂——而他的灵魂又是如此丰富多样。莫里康内的音乐已经抵达片场,而我也一秒穿越回理教 |

|

1.上周看到《隐入尘烟》豆瓣评分已经上升至8.4分,还以为会登顶豆瓣电影一周口碑榜,没想到上周五排第一的却是《音魂掠影》,好奇地点进去一看,这部几百人评价9.2分的纪录片竟然是朱塞佩·托纳多雷自编自导的关于意大利音乐大师恩尼奥·莫里康内的传记电影,果断纳入观影片单,这周五总算观看了(《隐入尘烟》倒是成为这周的口碑电影榜第一名);2.Ennio Morricone:……就在那一天,他(Sergio Leone)带我去看了一部日本电影(黑泽明导演1961年《用心棒》),他向我解释,《荒野大镖客》从中获得了一些灵感。……(《发条橙》)这是唯一一部留下了遗憾,我没能参与的电影。3.初看的版本,影片画面的内嵌字幕都没有翻译,制作者都不检查的吗?而后观看的「弯弯字幕组」版本,下面翻译台词、上方添加注释、中间也有备注,显得用心给力太多了。…… |

|

看完极其感动和震撼,感动的是莫里康内对音乐的热爱,震撼的是他对音乐的造诣如此之高。看之前不会想到他是如此喜欢探索实验音乐的人,且对古典音乐,新古典音乐也有着极强的掌握,风格多样,很多歌都蕴含着巧思和细节,而且写这些歌和写信一样的简单,速度极快,以至于有一年给十几二十部电影配乐。毫无疑问,他是影响了整个配乐届的大师,甚至影响了一代人,大部分人都可能听过他的配乐,从年轻人开始用他的音乐融入到自己的新歌中也可以看出他对后世的影响。他的音乐甚至双向成就了很多电影,我感觉如果《海上钢琴师》没有大师的配乐,肯定效果大打折扣。多次奥斯卡提名没中感觉又有点心酸又有点好笑(有一次被坂本龙一拿了)。可惜关于王家卫电影的部分提及不多,明明作为监制,而且《一代宗师》里最喜欢的配乐就是莫里康内的,没看到花絮有点可惜。 |

|

再搞个莫里康内配乐影展吧,电影类型多元化的那种。@嘉里百美汇 |

|

和Sergio Leone原来是小学同学。可以一边指挥交响乐团一边盲下国际象棋,最多一年写20多部电影配乐,同时还有非常实验的即兴乐团,真正的天才。 |

|

莫里康内回顾展@百老汇moma。在熟悉的不熟悉的音乐里重新发现莫里康内。创造人类所能创造的最好的艺术作品,是一种多么浩瀚的幸福。五十年光影掠过,最震撼的还是两部往事,即便只是片段,莫里康内的音乐一旦注入莱昂内拍下的画面,我想是否看过,都会立刻意识到这是可以留给未来上百年的电影。剪辑不错,影片混剪节奏凌厉,效率不输莫里康内写曲。访谈虽然都是对天才的赞誉,但角度各异干货很满,且在跟对莫里康内本人的交叉剪辑中,剪出了谐趣、戏剧性和大师的鲜活形象。 |

|

#2024.6.9 新街口万达杜比后窗放映 太多熟悉的旋律,依然热泪盈眶。美中不足的是,托纳多雷在这位老友和影史大师身上显得有些卑微和拘谨,走出他的舒适区后,显示出一种“不做就不会犯错”的小心翼翼。 |

|

好笑的是,看之前我就在想,这种电影/音乐幕后人物的纪录片大多也就100分钟的体量,你为什么比别人多了一半?看完后服气了,500多部电影的配乐,经典数不胜数,随随便便拎出几部鼎鼎大名的电影,以及合作过的导演,就已经是这样了。好在我西部片看得不算少,就像影片中说的,他的配乐个人风格还是挺明显的,所以有意无意领略了很多。最震惊的发现是,Here‘s to you竟然是莫里康内作曲的!还有在此就是想拉踩一下影片中没完没了侃侃而谈的某Z姓配乐作曲家,你别天天各种哐哐哐我就谢天谢地了。 |

|

落泪数次(光是听到片前影展混剪小片里《西部往事》主题就已经泪涌),一为音乐本身,二为旋律承载的影像记忆,三为创作过程中的自我坚持与追求。以莫里康内的经历、成就和天才,确实不太需要在影片形式上费力太多(当然海量素材的整理组织剪辑本身已是大工程,能处理到成片的效果可竖大拇指),只是将内容诚实展示出来就已经足够动人(能在生前记录下本人的回顾实在是功德一件),与这个主体相比,收尾长长的一通致敬猛夸就有点太蛇尾了——就像是小金人在他面前黯然失色,能最终被他握在手里是奥斯卡的光荣。电影史上的伟大配乐和音乐家有很多,但Maestro若仅有一位则只能是他。 |

|

莫里康内,用音乐创造不一样的世界。《荒野大镖客》悠扬的口哨与小号;《黄金三镖客》狼叫变奏曲与吉他的运用;《西部往事》木头咯吱声的灵感、角色吹口哨与女声吟唱,用声音塑角色,诱惑你包围你而萦绕不绝;《一九零零》钢琴乐和弦乐、歌剧风,用音乐创造平行的电影;《美国往事》整部片都用排萧、主题旋律的钢琴乐,拍摄片场更放着莫里康内的配乐协助演员拍摄;《天堂电影院》流连忘返的西西里和民间音乐;《海上钢琴师》的音乐之船;《八恶人》的变奏交响曲…莫里康内让导演莱昂内、帕索里尼、贝托鲁奇、托纳多雷、昆汀等的作品熠熠生辉,即便也有没能参与《发条橙》配乐的遗憾。他内向自卑羞涩却又坚毅,但他就有一种魔力:让影迷看完电影就会去找原声、听一首配乐就会去看一部电影。他让电影配乐变得骄傲、直击灵魂。“他的音乐,就是永恒” |

|

《Ennio Morricone配乐电影展》

工作让我抑郁,喜欢的电影让我“幸福”。

是的,看的过程中,我只想到“幸福”两个字,中间还不自觉流泪好多次,不是别的,因为那份热爱,因为音乐之美。数次想站起来鼓掌,年度不可错过的影展! |

|

“莫里康内是一切规则的伟大例外”,托纳多雷诚意之作,揭秘了很多莫里康内台前幕后鲜为人知的故事,强烈推荐。 |

|

@百丽宫。很少看一部电影,90%的时间微笑,剩下的时间流泪。莫里康内去世时我近乎刚踏入电影的大门,懵懵懂懂留下“成为不朽然后死去”的纪念语。如今几年过去了,在看过越来越多电影后,越来越能感受莫里康内音乐的魅力。莫里康内是天赋型的作曲家,不光光是音乐上的,更是对画面的敏锐感知,可以说一己之力革新了电影配乐,从此配乐不再是附属或者背景板(至少莱昂内应该明白莫里康内配乐对他电影的贡献)。 |

|

居然果体和不少香艳镜头,性感坏了意大利,莫里康内真是太牛逼了从年轻时就开始好帅,不止伟大的配乐和实验音乐,他作曲的意大利歌好好听啊,and平行宇宙里发条橙是莫里康内配乐的原来。20230813@佛老汇莫里康内配乐展 |

|

观感完全复刻天堂电影院的最后一幕:多多含泪看完了那些永世难忘的电影片段。通常我不大会喜欢这种迷弟心态的纪录片,但这可是Ennio啊,这是我们这个时代最伟大的音乐家啊,这是那种几十年后我会和我的孙子说很荣幸和他生活在同一个时代的人物啊。虽然全片充斥着彩虹屁,但还是能获得一些新知,比方说Ennio对传统古典音乐和电影配乐之间关系的思考与挣扎,再比方说早年前卫音乐的经历就特别好玩,终于知道他那些duangduang的非主流音效是从哪里来的了。Ennio传奇的职业生涯证明了,伟大的电影可能不需要配乐,伟大的配乐其实也可以不需要电影,它本身就是艺术品。 |

|

【BC莫里康内展】莫里康内在中年之后的故事太没看点了——除了迟来的奥斯卡,以至于这种纪年体传记直接变成了每个年代的彩虹屁重复又重复,还不如电视纪录片。托纳多雷无论哪个片都是喜欢执着一些小技巧,结果啰嗦的要命。还有莫里康内大概看不起我们动画片,记仇了。 |

|

《如何用巴赫的名字演奏西西里曲调》

《如何用自己的配乐叙述自己的传记》

《技术有原理但旋律仍保有神秘》

《莱昂内耍小心思送走发条橙》

《黛博拉旋律竟是未采用旧曲》

《莱昂内本想全场排箫》

《铁面无私惜败末代皇帝其实我是不服的》

《伴奏是伴奏,编曲是编曲》

《昆汀真是一位夸张男子》

《歌剧电影展预约制最低8人开场也太烦了》

|

![豆瓣评分]() 9.2 (8164票)

9.2 (8164票)

![IMDB评分]() 8.2 (6,315票)

8.2 (6,315票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 75

Metacritics: 75![TMDB评分]() 8.34 (热度:11.30)

8.34 (热度:11.30)