|

阿克曼的开场白说的很好,每一个影视工作者都应该有这样的心态:自己的作品就像一匹马,它可能不是最好看的那一个,但那是最上镜的,这匹马可能卖不出去,但我要给你们看,这对我来说就足够了 |

|

我们需要女性的戈达尔吗?是的,我们需要。 |

|

追忆逝水年华,光影展载时光;古典烈女阿克曼,镜头回顾自言自语,看过留爪~ |

|

Chantal Akerman并不是一个会表达自己的人,从小生长在一个和艺术完全不沾边的犹太人家庭,18岁开始出外闯荡,直到后来的纽约岁月,她其实内心都是充满了不安感的,拍完每部片子都觉得那不是自己拍的。也许正是这种敏感和不安全感,才让她的片子充满了对生活细致入微的观察,让我们感受了时间的流逝中的孤独无力感。 |

|

http://www.youtube.com/watch?v=GUStWsegZ0k |

|

#香特尔·阿克曼作品回顾# @资料馆。在我逐渐接受阿克曼要对着镜头念一个小时的时候,就开始了作品混剪(高糊版)。各种女性。 |

|

Chantal Akerman本人的魅力甚至大于她重剪的自己电影的片段。是一个不太擅长言辞的,但真诚的,为女性本身发声与表达的女性导演,也是很多人心目中的标杆。开篇的“读本”让我想起了杜拉斯的《写作》都是对自我创作的剖析,并不一定有趣或者有共鸣,但很有价值。 |

|

4.0。资料馆1厅。1.“我们时代的电影人”系列关于导演香特尔·阿克曼的一期,这个系列多数是在采访、拉片补幕后创作,阿克曼则是自拍自说。2.没有对镜头讲述,反而是拿稿在读,同《在那天...》,阿克曼选择的自己的作品混剪最有意味,基本能代表导演不同的创作阶段以及创作向度。 |

|

#BFI 长评-漫游真实时间碎片。影片分为两部分,第一部分以三人称的视角朗读文本,涉及个人经历,家庭背景和身份认同,导演的她对于观众来说是无形的,观看的观众对于她是无形的,而她朗读则更像是观众的她。第二部分是把她的大量作品以碎片化形式拼接,内容很大成度的呼应了她电影的主题,这些角色在一起看感觉并不是针对个体的表达,也不是针对她自己,而是综合她女性经验后呈现出了她的思考,给我最直白的感受就是真诚,也似乎呼应了她结尾处再次出现在镜头前的那句这些是真实的。我只看过她五部长片,但还是能从这些角色的状态中感受到其中的表达,“时间”元素也是慢电影想呈现出的方式,她把大量的镜头对准的是不同的场所,这些角色所在的位置才是重点。这部作品对于后续理解她的作品是一个很好的引导作用,策展放第一部还是很有必要。 |

|

“我是香特尔阿克曼,我来自布鲁塞尔,这是事实,是事实” |

|

对平凡和日常生活的向往就像一首反复出现的哀怨副歌,贯穿了香特尔·阿克曼作品的始终。想要成为“正常人”的愿望很大程度上反映在女主人公为了居住在家庭空间而做出的努力中(Saute ma ville/J'ai faim, j'ai froid)。很少有重要的当代电影人像阿克曼一样,在形式和情感上涉猎范围如此狭窄。她的大多数电影,无论类型如何,都给人一种忧郁、自恋的沉思的感觉,充满了孤独和焦虑的感觉;而且几乎所有的电影都具有相同的尖锐的绘画感和纪念性,以及相同的精确的取景、位置和空白空间感。

这部纪录片也是对孤独的“研究”,尽管阿克曼仅出镜了16分钟,极简主义的美学和一种几乎可以互换的房间和镜头的特殊感觉占主导地位。这次批判性和选择性之旅的魅力之一就是看到她的一些女演员在其他电影中重现她的姿态。 |

|

错过了开头自述,直接砸来一波剪辑——感觉应该在影展第一部来看,大型创作预告片哈哈哈哈。这种形式好棒啊,创作者先持续坚持的创着,别的攒多了都好说! |

|

2022.9.25 |

|

女性,女儿,酷儿,犹太,波兰,比利时,法国,美国,或许她的一生中,唯一的身份认同是反身份认同 |

|

导演太会讲述了,说的几个故事闪闪动人,莫名跟着电影片段中的人思绪游走,放飞,在放大的虚空的日常里,在日复一日的琐事里,她们忍受,绝望,挣扎……

什么是真正的女性电影,我不知道确切答案,但阿克曼的电影绝对是。

虽然到目前为止,也只看过她几部片子而已,但其中的才华与视角独一无二,诉求与表达与其才华匹配,她的电影有一种魔力,让你不由自主深陷其中,难以自拔,你以为看的是电影,却惊异看到的居然是自己。

面对她的电影,你,无可逃遁。

四星 |

|

15分钟处,她说,在星星上有很多女人的脸 |

|

热烈,倔强,逞能,孤独,流浪,散漫,真诚,睿智,怀旧,大胆,矛盾,反叛,神经质,不拘一格,惊世骇俗,特立独行,波希米亚,女权主义……各种标签都不足以概括阿克曼的个性(所以她拒绝自我解读,只选择用作品说话)。阿克曼天生没有归属感,只在大地上暂时停留,她注定是一生漂泊的异乡人……#资料馆留影.阿克曼专辑#

|

|

阿克曼展映最後一天,對於一個最愛看電影節和頒獎禮混剪的人來說,簡直是享受,全程癡笑看完。 |

|

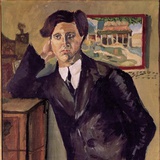

阿克曼导演受邀为《我们时代的电影人》而制作的,以采访的形式道出自己,并展现一系列的作品的片段,如让娜·迪尔曼、蒙特利旅馆、来自东方、八十年代、金色八十年代、家乡的消息、美国故事食物家庭和哲学、以及提行李的人 安娜的旅程 饥肠辘辘 我的城市 1960年代一个布鲁塞尔少女的肖像,这些片段回顾与其说献给观众,不如说也是献阿克曼的情书 |

|

《我们时代的电影》之一。补上了《八十年代》几个因为瞌睡错过的片段(指挥打拍子太可爱),也为多个首次相遇的镜头感到痴迷,期待探索更多阿克曼电影。自述部分被讲母亲与油画的神情和语调触动,包括作品展示中《长夜绵绵》母亲出镜,仍是逃不开的母题。“我叫香特尔阿克曼,我生于布鲁塞尔,这是实话。是实话。” |

|

跟看《阿涅斯论瓦尔达》一样,一边赞叹阿克曼的同时一边惋惜大陆环境放不了全集。自画像还是决定以作品来展示自己,哪怕自认为只是“孱弱的牛”。ps电影能把修复完的素材给替换一下吗。#阿克曼回顾展 艺海剧院 |

|

中国电影资料馆阿克曼回顾展。《我们时代的电影》之阿克曼,阿克曼介绍背景加作品混剪。 |

|

把思考过程写在草稿上,对着稿纸念词,机位三次变化渐次移近阿克曼,言辞里也似乎开始愈发走进内心回忆的真情实感。然而,只聊了十几分钟,后面都是用过往作品影像画面莱拼凑出自传回忆。如果你了解阿克曼经历并看过她之前所有作品,那看本片只是在重唤回忆,最多有个作者盖章印证的价值。如果不太了解阿克曼,我很怀疑能否明确如此组装画面所产生的意义。

这件事不如交给第三方写阿克曼介绍时来做,导演自己亲自做就没有带来新意了。

阿克曼长年吸烟,已经把年轻时脆声可爱的嗓音变成浑浊的烟嗓,明显衰老了许多。 |

|

真诚有趣的香特尔,另一个特立独行的瓦尔达,拼凑了那么的影像走进她了解她。 |

|

当我们在一台小小的显示器上看阿克曼,我们实际上看的是什么?视野的中心是阿克曼自己与她的影像的喃喃自语,而我们的余光环顾着四周固定不动的房间,在这观看的过程中,我们看的正也是一幅阿克曼式的影像,而此时的她从银幕的另一头,正和我们“对话”呢;我一直希望听到秘密,但我反过来问我自己:如果换作是我,我会把我的秘密说出来吗? |

|

3.5;“为什么拍电影呢?因为我不会写作,因为拍电影就是拍电影。”用电影本身呈现自画像再合适不过,截取的片段基本都是典型阿克曼风格——漫游的长镜,日常场景中的荒诞,群像的调度,爱情的破灭和重生,对犹太身份的追寻,空间的回响,声音的介入。 |

|

星星上有很多女人的脸。 |

|

满了C盘,A类不贪,没有失散,无意隐瞒,一个时代麻烦回看,第三人称读瘾又犯,怪不好的焚烧秸秆,家的春秋轮播歌单,先到先得亲上加亲让不分昼夜的囚禁成了打扮,布鲁塞尔没纽约纽约叫得那么欢是因为门牌比房号里的人更早过完,蝴蝶结长了老年斑就再也不男,搜身求生想别被害惨,视如珍宝的永远是那些不止自己知道的关于她们的苦战。 |

|

再来一次,如假包换的阿克曼。不管风吹雨打打太极的人?想看 |

|

阿克曼塑造的女性是多元的,一时找不到概括性的词语去形容她影像里的女性,并不感到愤怒亦或是痛苦,顶多是压抑,但却又有着强大的生命力。以《来自东方》的海报封面女郎作为结尾人物,是不是说明阿克曼自画像,找到的是生活里最随意却又惊人的一撇,也许是童年时看某个女性的那一眼,成为她拍电影的初心。 |

|

阿克曼似乎无意通过影像的剪辑激起那种对特定技巧、形象、运动范式的迷恋,她就像在说,这是她的牛(也是整体的一段副歌),只是一头牛,一个瘫痪的观看者在看着一头牛的局部,徒劳地试图拼凑出背后主人的画像。 |

|

真的,如假包换。 |

|

只是一部长长的预告片,所以没什么可失望的。时常她会滑入局促的庸俗,但那几乎永远不是因为松懈(仿佛她是“强硬用力”才拍得好,或者说世界是一个势阱),而是因为笨拙。她的电影属于未来,属于一个没有边际的世界,其中“平凡”一词并没有意义。那个世界应当是我们奋斗的目标。// B+ |

|

#阿克曼回顾展#@艺海,“我们时代的电影人”系列节目的一部分,阿克曼电影的总结,一个眼睛如清澈深潭、西装外套气质飒爽、热爱戈达尔、波兰裔的犹太人,一个讲实话(拍真实纯粹的电影)但又不知道如何“推销”自己电影的“卖牛人”,阿克曼的小狗配合出镜~ |

|

眼眶一直是红的 |

|

阿克曼回顾展|FANCL艺海剧院 所谓的自画像,香特尔论阿克曼,纯纯炒冷饭的东西,就是把自己之前的作品片段无厘头地剪辑在一起放给观众看,只有前十五分钟有阿克曼对这个项目的理解和思考,也难怪妖大把正对着观众的阿克曼作为宣传照。 |

|

阿克曼很坦诚 |

|

UCCA欧洲影展。第一部香特尔·阿克曼,还是看得昏昏欲睡,但清醒和昏沉之间有很多喜欢的片段。跳舞的情人,交换着抽烟的女孩闯进餐厅歌唱,坐在床边写写画画然后开始暴食的女人(我深深共情了……),蓝色下雪的街道上镜头挨个掠过行人,高楼和河流,阿克曼在开头和结尾略带神经质的述说,像是一场梦。 |

|

影展观看相当应景,不同作品的蒙太奇涌现了新的趣味,比如皮娜鲍什的舞蹈接《来自东方》的排队,充分展现如何用景框的出入画塑造共同体的仪式,哪怕只是街拍。不过作为阿克曼自己署名的“混剪”,稍微有点水。 |

|

阿克曼自述+自选片段。自述里介绍了自己的拍片方式和态度,有时候好像要拍两遍,但还是不满意!是没想到阿克曼这么没有安全感,不过也能理解!毫无从业背景的家庭出身,父亲非常不看好她的职业前途,还担心她误入歧途;18岁就开始到处跑,学习拍片拉投资,表面上拍那种嘻嘻哈哈讲拉投资多难女演员会被骚扰,一看就是没少碰壁;拍并不迎合主流商业化的电影,加重了拉投资的难度。这么难,阿克曼小脸都累瘦了,没想到她当时那么单薄!然后就是近30年自选片段了,有我城里那个哼唱擦皮鞋擦到腿上的胖姑娘,自然少不了让娜迪尔曼在厨房擦皮鞋了!还有来自东方充满戏剧感如同史诗一样的长镜头,谁能想到镜头里的人们只是在等车而已。还有80年代的轻歌曼舞,让我想到了雅克德米的柳媚花轿。最后我是香特尔阿克曼,来自比利时布鲁塞尔,这是真的首尾呼应 |

|

自剪预告(回顾)片 |

|

除去16分钟导演一个人说话,其余是导演电影的片段。 |

|

第一段阿克曼朗读自己的准备的自述,时而轻松随意,时而需要凝神倾听才能跟得上。更吸引我的还是第二段,用电影片段拼接的自画像,有一种阿克曼宇宙的感觉,结合其他资料能更进一步了解她的创作集,上次映后老师讲的一些内容也能串起来了。 |

|

开篇大导的分屏,让我以为很精彩。

可以算是香特尔·阿克曼电影目录集 |

|

需要割席 需要斗争 |

|

除去开头结尾都是阿克曼电影里的片段,但那仅有的几句谈话也足够珍贵,独一无二的镜头语言。“在星星上有很多女人的脸”“还有一件事我没忘记,亲亲,爱你” |

|

也许每人都要在不同时期创作自画像 |

|

补标阿克曼影展。自述部分没看太明白。片段混剪让我对《让娜·迪尔曼》发生浓厚兴趣。《来自东方》的段落最显眼了,也似乎出现得较为频繁。 |

|

我不了解阿克曼也看不懂这些混剪的意义,正是这样我描绘出了阿克曼在我脑中的自画像。我想我什么都没看懂,但我了解阿克曼了。 |

|

斯人已逝 |

![豆瓣评分]() 7.7 (158票)

7.7 (158票)

![IMDB评分]() 6.6 (100票)

6.6 (100票)![TMDB评分]() 6.00 (热度:0.60)

6.00 (热度:0.60)