|

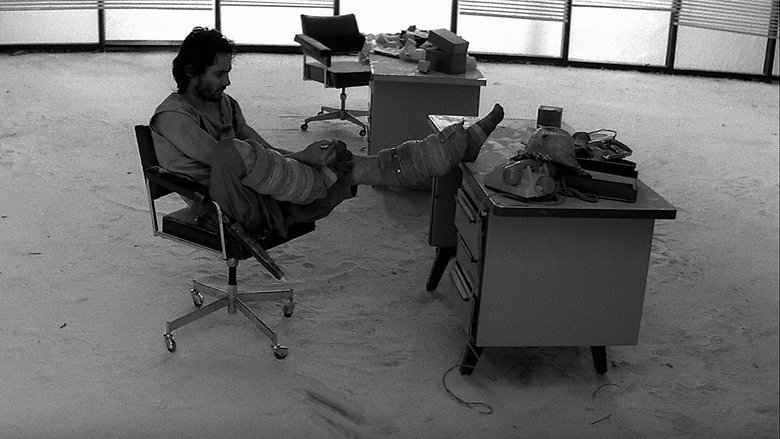

这是我看的吕克贝松的第一部电影,第一次看到让雷诺。第一次被一部无色彩的沉默的电影震撼。

虽然无色彩,电影里却充满了各种光怪陆离的场面。虽然沉默,电影的张力却无限强大,以至于在92分钟里我没有片刻晃神。

从此,我开始爱上吕克贝松,爱上让雷诺。 |

|

天降鱼雨,蒙眼迷宫。废土末世无声电影,无差别拼装废品冷兵器搏杀居然拍得挺有感觉。吕克贝松的后启示录里,最稀有的资源是:女人 |

|

吕克贝松处女作好生猛,竟然是个末日废土流。编剧再用点心就好了。 |

|

吕克·贝松的处女长片作品,这部多次获奖的黑白、宽银幕的科幻片,据说是23岁的他用3法郎六苏拍成的,还算体现了他的才华的。整部影片基本没有对白,也许是核战后的人类失去了说话的能力,在剧情上其实就是他1981年拍的短片《L'avant dernier》扩充而来的,也沿用了演员让·雷诺和皮埃尔·祖利维。 |

|

核末日后法国人好像从来没担心过食物和水,只关心交配权。。。。题材1星,配乐1星,吕克贝松和让雷诺伟大基情的开始1星。。。。总算凑够3星了呼。。。 |

|

吕克·贝松的风格化处女作,末世废土生存题材。无色彩无对白呼应核战废墟上幸存者的蛮荒灰色失语状态。冷处理。音乐和构图上佳。人性中的暴力与欲望并没有击退对艺术的追寻,墙上裸女画和天降鱼雨令人印象深刻。被囚禁的女子与被奴役的矮个子。三个男人间的三角关系和决斗拍得扣人心弦。(8.3/10) |

|

不少小幽默让人忍俊不禁,吕克贝松的实验性处女作充满着想象力与隐喻。片子里可以看出在他以后导演电影的诸多痕迹,比如动作,剪辑还有音乐。让雷诺那时候就已经那么可爱了哇。 鱼雨。 |

|

吕克•贝松用镜头营造出一个黑白的末世地球,文明的破败,以及女人的匮乏导致“性”成为最昂贵的奢望。一切都映衬着年青的吕克•贝松的想象力和创造力,这是一种冲劲,不考虑商业性的勇气,这也是我们现在再也不能够看到的。 |

|

无对白顶多吹个口哨,废墟一片上帝也没让仅存的生灵饿着肚子,于是天上下起鱼来,门外是仗剑而行的土匪,还黄鼠狼给鸡拜年,可惜门内有门,艺术在门内获得延续,而野蛮终究洞穿了门墙,女人这种精神食粮让男人厮斗,不觉回到了原始的争抢。 |

|

文明废墟,原始的科幻片摄人心魄。 |

|

末世我们从头再来~虽是不切实际的科学遐想,但风格独树一帜,在大片琳琅满目的科幻世界显现异彩~想不到那时候吕克·贝松和让·雷诺还都只是无名小卒啊 |

|

法国式的抽疯你永远不懂。

最后决战 Le dernier combat (1983

http://www.imdb.com/title/tt0085426 |

|

场景、服装、节奏和表演都太精彩了,可以说我看过的吕克·贝松最好的一部作品,情节什么的其实都不重要了,魅力完全来自电影这种形式本身的表现力,太有意思了! |

|

看了Luc Besson 40年前的处女作,太惊艳太与众不同了,那时候的他和让雷诺还都是无名小卒,找不到投资,用超低成本拍出了具有实验性质且想象力爆棚的末世废土影片,无对白、无色彩,甚至连女主角几乎都没有,虽然制作粗糙却极富生命力,处处体现着导演的才华和创造性,好几个场景都拍得超越了言语的表达,天降鱼雨和从门洞里伸出的那只美手令人印象深刻。 |

|

世界史 吕克贝松处女作,废土风格透着新人特有的冲劲和无所畏惧,粗糙但是极富生命力。没有台词,也没有色彩,镜头和音乐替代了语言,让电影回归最初的哑剧形式。俯视和广角把荒原图景尽收眼底,这种荒原也是人内心的荒原,为了一点点汽油和食物互相算计利用,仅有的温情是医生对被囚禁的姑娘的怜爱。高潮处还来了一段像模像样的追逐与打斗,对音乐的选择和静与动的运用,让业余的动作设计看上去很带感,也是贝松日后风格的雏形。 |

|

The.Last.Battle.1983.BD.MiniSD-TLF /t47e6aefce |

|

早期的比较没企图,也比较纯粹 |

|

吕克贝松超低成本的处女作,末世的氛围简单有趣悲凉,不能发声的设置和黑白画面正好模拟默片,造型卡司混搭,法式幽默和佳肴,也是觉得做成短片会更好。虽然由于制作规模不同而比较很不公平,但同时期让阿诺创世的火之战比这个就高级很多了。法国文化惊奇蓝光影展。 |

|

文明毁灭之后,我们为什么而生存? |

|

女性被肢解,女性被崇拜,这种极端的想象在世界末日以及人类濒临灭绝的时刻显得尤为真实。镜头中文明的成果似乎与自然难以和平共处,人类的生存不是依靠文明,而是在被挤压和剥削的夹缝中寻找偶然的天赐。在黑白危机中,呼唤交流和理解仍然如同本能一般找到了出口,然而女性仍然是物品,是画布上的偶像 |

|

吓死了,原来出道即巅峰说的就是这种 |

|

其实是哑剧吧,绝对不能算默片。或者说,以前有没有title card的默片吗?小成本末日设定气氛还蛮好的。真的看不太出导演后来的方向。 |

|

蛮荒;黑白;失语;音乐很不错;男主很帅;让雷诺很可爱; |

|

我想给超五星~na/si

|

|

最初的吕克·贝松 |

|

无对白,还算蛮有想象力的~ |

|

我居然饶有趣味的看完了。。。明明觉得很枯燥,很费解。居然还能够津津有味的从头看到尾。也算是个奇迹了。 |

|

无感,前半多次睡着。大导的第一部作品总有太多想要表达的,可往往观众并不知如何接受 |

|

我竟然理解了一丝导演的浪漫 BGM是让观众不瞌睡放上来的么 |

|

DIY的未来,吕克 贝松处女作,单身狗的寻女之旅,语言都是多余。今晚做鱼吃... |

|

作为吕克贝松的处女作品,无论在镜头语言上还是叙事模式上都像美式“好莱坞”电影靠拢,在商业化电影上越走越远,但在电影的艺术内核上,带有后现代意味的思考和对人本身存在主义式的哲学性追问,让他的创作隐性地回归到法国电影艺术的传统中。 |

|

福居ショウジン的『S-94』的世界观基本照搬于此 海边的卡夫卡里天上下鱼那段搞不好也是打这来的 了不起的想象力仓库~ |

|

当年老吕真有种! |

|

这部片子太棒了!人设恰当,装束细致,剧情推进,场景布置,高潮迭起,相比于刚看的《阿飞正传》,真的是两个套路。结尾处,还真不希望结束,想有续集。据说是吕克贝松的处女作,太牛了,那时的片子,拿到现在来上映,丝毫不差。全剧没有台词,能够跨语言传播。一部电影就像玩了一部游戏,真是天才! |

|

无厘头,形式大于内容,氛围神似游戏《辐射》。 |

|

临近世界末日,人类会怎样?黑白的沉默片,比较闷 |

|

吕克贝松的长片处女作,黑白废土影像。男人在酒馆安家,拿起酒杯、装点“新家”,浪漫音乐随之响起。天降鱼雨,男人拿出精美包装的餐具,末日之中不合理的景象却浪漫至极。全程无台词,直到那两句Bonjour直击内心。有趣的是,最后决战,不是争夺水或食物,而是女人,有了生存空间之后,生理的欲望不能再被忽视。构图音乐精美,牛。 |

|

吕克贝松无比生猛的末日废土流处女作,没有台词,充满隐喻。他还在搞艺术的时候真的比商业片时期更迷人。 |

|

这种又诡异又好看的感觉真的很刺激 |

|

特地下了4个G片源,看十五分钟就不行了……视听语言已经挺成熟的了,非常电影感,我不相信什么只花了几法郎拍的这个片子,应该是他已经当上了导演助理或者制片助理后撺的局,那些道具演员还有那些无人机视角怎么可能不要钱骗谁呢除非已经是电影圈的人了,当然24岁就拍得这样很生猛,但闷死我了2星 |

|

Pierre Jolivet的颓废野性美,为什么他甘当不出名的幕后编导而不愿台前主演成为像让雷诺那样的大明星,是个人的选择?是命运的安排? |

|

这一类太玄的科幻片实在不是我的茶,更难想象居然是吕克贝松的作品,不过有些细节还蛮可爱温暖的有点儿瓦力;所有女人都成了女神还行。 |

|

1.这是一部男权主义的片子。2.真的到了世界末日,人类还会保留什么样的人性?A.暴力占有;B.追求自由;C.文化艺术。你选哪个? |

|

无对白,黑白调,生存之战。跩死了。 |

|

40年后看依然很超前!本片成本仅有1200欧元 |

|

假如未来某天,我们都忘记了语言,我们开着滑翔机,用着煤气灶,听着交响乐,像古人类一样为生存,为食物、水和女人打拼 |

|

无声片的扣人心弦 |

|

2020164 别说,吕克贝松的处女作还挺实验风。末日背景,摒弃常规故事元素与对白,辅以象征主义的隐喻,好几个场景都拍得超越了言语的表达。配乐佳。 |

|

吕克贝松的第一部长片,充满了实验气息的激情。无对白搭配黑白色调,赋予了强烈的张力。为了欲望拼尽全力,有几场戏有趣而耐人寻味。最后女人若没出现,或许更圆满。不过也对,那便是生存的源动力。 |

|

千里寻女千百度,那女却在灯火阑珊处 |

![豆瓣评分]() 8.0 (1373票)

8.0 (1373票)

![IMDB评分]() 6.7 (5,863票)

6.7 (5,863票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 67%

烂番茄: 67%![TMDB评分]() 6.35 (热度:5.78)

6.35 (热度:5.78)