|

冷战期间对假想敌的恐惧,并非因为核武的出现,发动战争才是摧毁世界文明的元凶。本片不过是一场电子屏幕上的虚拟游戏,实则高度赞扬了美军严谨高效的作战素养,并把美国总统美化到极致。尽管有分歧有争执,立意愿景也很美好,但事实是不容被掩饰的。美利坚,你好意思往自己脸上贴金吗? |

|

长久以来这部电影的光芒被题材相似且同年上映的《奇爱博士》所遮蔽,但其所展现的伟大与出色绝对不容置喙,吕美特冷静到冷酷的写实叙事让紧张感充斥始终,转场时常用突兀的硬切,而结尾处倒计时一连串的纽约日常更是将即将到来的毁灭推向高潮,喜剧王者级的沃特·马修展现出迷人的邪恶不亚于亚历克·基尼斯的奇爱博士;而最恐怖的是:如今回望美苏核对峙时期的种种冲突和意外,片中的虚构有极大可能成为真实。 |

|

虽然明白这是解决危机的非常手段,但有一点始终介怀,总统就有权力杀死自己的人民么。以及没有人像henry fonda那么容易出汗了,不管哪部电影都汗流雨下的 |

|

这么好的片没几个人看过真的很遗憾,同荐奇爱博士,虽然是冷战时期的时代片,但是他所体现的思想与远见是值得任何时期的人们反思的:当系统失灵的时候,该怎么抉择?如果抉择后还尚有生机不至毁灭的话,怎样避免以后再次出现抉择?不过说这些都至少有一个前提:怎样使人类的福祉绵延下去,而不是反人类 |

|

依然是冷战时期的核恐惧,另一种《奇爱博士》。当人类拥有了足够毁灭世界的能力,可能只是一两个小的问题或是疏忽,就会把地球毁掉,这是不得不面对的事实。结尾的处理很精彩,声音和影像达到全片升华。 |

|

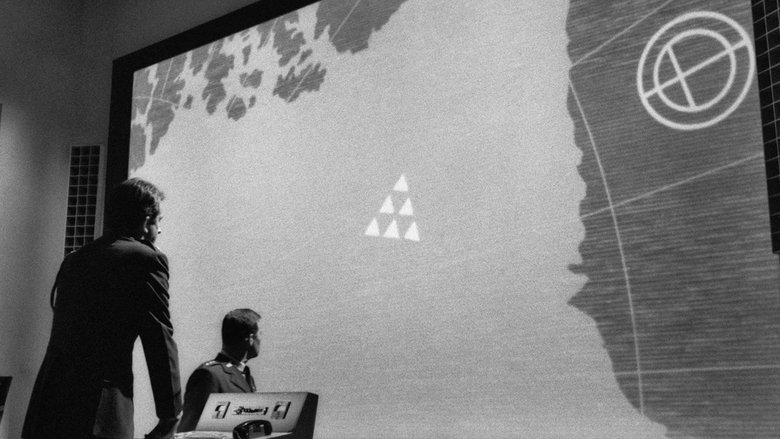

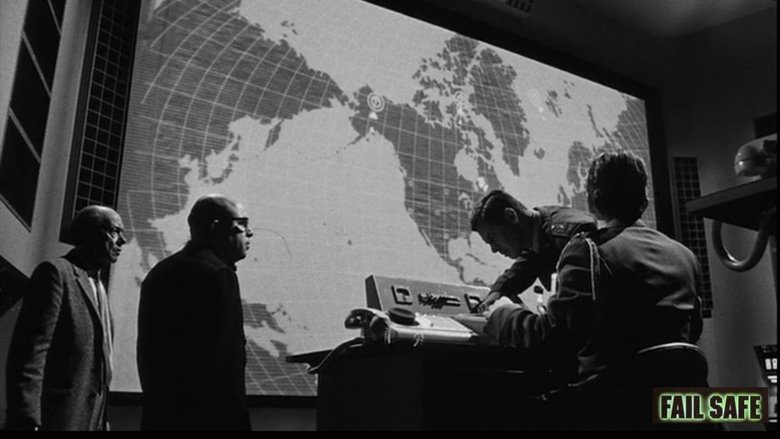

4.5,A taste of future,建立在视差之中的战争。Fail Safe是一部没有科幻的科幻影片,关于环境的音乐被电子噪音与末世般的沉默取代。冷战核威胁下的吕美特式群像,极端严肃而凝重的形式展现了一个《奇爱博士》般荒诞的形式,反倒类似库布里克的后期风格。一种未来战争的技术想象,巨大的屏幕闪烁着噪点与滚动字幕,世界被抽象为仅剩下符号系统的策略游戏,在其背后的张力却是恶魔般的自主性机器凭借故障的自动降神。战斗机驾驶舱是一个诡异的空间,驾驶者被装配为一个机件,被启动的毁灭潜能内构在操作规章之中,变得不可撤销。通向那个近乎地下电影的纽约末日。在赛博时代,这种力量变成了尼克·兰德作品中的K病毒,游荡于数据库战争与全球资本主义系统。 |

|

和奇爱博士太过相似,但要严肃许多,西德尼·吕美特对群戏的处理依旧无敌,只是部分细节的目的性明显了些,其实故事本身已足够警世,没必要过多强调 |

|

看的惊出一身冷汗。狂暴的战争机器已经超出人类的掌控范围,其后面的隔阂、歧视是如此之深,所谓求同存异只能存在幻想中吧。就像他远远的在观察你,打心眼里认为你是个异己和敌人,虽然TMD可能他根本不清楚你是谁 |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

题材不但和同期的《奇爱博士》相同,而且大部分剧情还很相似,只有结局不同。网上常说库布里克曾打官司让本片延后上映,但在库布里克的生平介绍中只提到他考虑过打官司,本片的变更公映日期只是单纯出于避免撞车的考虑。据说乔治克鲁尼非常喜欢这部片子,所以后来自己也筹拍了一部。有空时看下翻拍版。 |

|

可以和同年上映的《奇爱博士》对比着看,《奇幻核子战》少了点在作战室大打出手的戏谑,而是着重描写一次压抑混乱的核子危机处理,令人惊叹的是,Sidney Lumet再一次仅仅用对话和室内戏的调度就成功调动起观众的情绪,作为事件中心的轰炸机在中段却几乎没有出现。 |

|

SidneyLumet 的场面控制还是那么的抓人,就是越往后面越说教 |

|

战争的公平与正义不是用死亡人数来衡量的!!!!!!!!!!! |

|

最后亨利·方达的上课有点刻意了,明显是对观众说的。 |

|

奇爱博士是这片的evil twin。剧本严丝合缝,开场梦境和结尾完美呼应(其实音效已剧透),前二十分钟的人物介绍高效解释/讽刺了后面事件发生时大家的反应,几个学者角色提供看法和立场,40分之后的纯对话室内戏张力满满,某些*人性*时刻的忧郁度恰到好处(总统和翻译,美苏两位将军,机长和副驾驶)。 |

|

几乎是最喜欢的吕美特作品了!!从摄影到分镜画面都一级棒!!!完全能理解导演们对摄影的重视度了!这片子的摄影把电影拔高了不止一个档次!!! |

|

必须得说这个豆瓣简介真是把这片剧透了个干净。和奇爱博士同一年的作品同样是在讲冷战核危机,这部在一个相对传统的框架中做出了非常大胆的延伸并且硬冷风格的压抑政客角力才更准狠最后噪音与画面拉伸变形配合的蒙太奇把这种氛围推到极致,好厉害的 |

|

与《奇爱博士》不相上下! |

|

这部影片很可惜,和同年的库布里克的《奇爱博士》在题材上撞车,而历史地位则一直无法和前者相比。不过我看了这部影片却找回了看《十二怒汉》时候的感觉,西德尼·吕美特的室内戏拍的实在是太精彩了。而对核武器的思考,《奇爱博士》是带着一种戏谑的态度,而这部影片则是一种严肃的审视。 |

|

最会拍对话的导演,即使对白多也不会让人厌烦...没配乐,气氛节奏照样很强... |

|

还以为在看库布里克。吕美特用最少的成本拍出了最大的浩劫:美苏冷战中因失误而引发互相核打击。尽管现实中两国曾无限接近这一局面,但都没有本片来得惊心动魄。虽然电影本质上是反战反核,但有一点无可否认:等效核均势确实给世界带来了脆弱的和平。脆弱的,但依然是和平。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

哈哈哈亨利方达把纽约炸了 |

|

差奇爱博士很远很远,也差十二怒汉很多,前面绝大部分时间都比较平淡,紧张感也不是太足,结尾那个梦的反转虽然可以升华电影但不足以让这片成为伟大,制作思路和十二怒汉类似,但是空间对于戏剧性的影响效果是显而易见的 |

|

跟《奇爱博士》同年上映,十分相似的情节,但本片远没有奇爱博士好。真实感差很多,逻辑上也很牵强。这种核攻击指令怎么可能是因为受到干扰就被机器错误发送,还能被二次确认,怎么想都太扯了。对政治、战争和人类未来的探讨流于表面。唯一比较亮眼的是最后解决问题的方法。作为一部危机惊悚片,算是挺不错的,但珠玉在前,内容又如此相似,很难让人不去比较。 |

|

亨利方达当时已经快60岁了,典型的核恐惧电影,历史上不知道多少次投弹失误造成大面积伤亡的悲剧事件,结局闪回的城市画面将主题升华,可同《奇爱博士》参照观看! |

|

零配乐但依然能做到张力紧绷,确实好到足以让库布里克看后为自己的《奇爱博士》而汗颜。 |

|

《奇爱博士》的双胞胎,两个片同一年上映。《奇爱博士》偏嘲讽,此片偏残酷。 |

|

与相同时期相同题材的库神经典「奇爱博士」比起来,这部就有点被大家冷落了,与奇爱博士癫狂版的讽刺不同的是,吕美特在这场虚构的战争误会中做了些人性化与情感化的处理,1964年的相得益彰。结尾甚好。 |

|

Henry Fonda扮演了一位冷静果断、临危不乱的总统,加上吕美特的室内调度,太精彩!美方自己研制的武器设备,命令被阴差阳错地执行,连自己也收不回来,多么讽刺,冷战期间美苏双方同心协力为击落飞机,又显得多么难得,但最后的结局还真令人始料未及。。。 |

|

美国总统哪有那么大的权利...但是片子在当时的技术水平下,已经是拍的很好了~全靠演员撑起一部戏~ |

|

足以和同年《奇爱博士》相媲美的作品,题材一样,剧本也相差无几,但貌似改编的本子是完全不同的?好凑巧。相比来说,库布里克拍的更张扬,而吕美特的群戏则一如既往拍的很沉稳,简介说的好,这是一部“写实幻想片”,没有配乐,取景无非是几个房间,一些仪器表,但足够刺激,临场感满分。结尾的总统直白删去或会更好。 |

|

绝了,又一次被Lumet的电影震到出了一身汗……发生故障后整个事件飞速发展,白宫地下室、作战室、五角大楼会议室、飞机舱内四个密闭空间内的各种意义上的博弈,总统、谋士、政客、军官、士兵……一个机械失误而造成的两个大国不可估量的毁灭性打击,在1964年的电影里无可挽回,在现如今又会怎样呢?Lumet的调度、剪辑和无声配乐我都吹不动了。发现2000年还有一版有克鲁尼参演的翻拍。 |

|

①这是冷战时期美苏双方数次险些同归于尽的路演,这是一个严肃的寓言②当你凝视深渊时,深渊也在凝视着你,教授在地缘冲突的研究中把自己陷了进去③如果因为微不足道的故障导致战争的爆发,这就不再是微不足道的故障了④核战争没有赢家,没有输家,没有当局者,没有旁观者,只有一起毁灭 |

|

这正是西德尼·吕美特的主场,在有限的几个空间内和一块电子屏幕前,却演出了惊心动魄的故事。整个片子散发出冷酷又有些感伤的气质,西德尼·吕美特会让我想起林岭东,同样冷硬也有感性的一面,同样擅长寥寥几笔塑造人物群戏精彩,短短112分钟却仿佛经过了人类历史的变迁,我们最终创造出了自己也无法控制与掌握的战争机器,当它失控,必遭反噬。比起武器的简单逻辑,映照出的是人类的复杂与恐惧,可笑与可怜。 |

|

面对一个致命的攻击命令错误,让美苏大国陷入惊心动魄的危机“倒计时”。小空间,大格局,室内应对、决策万里。精彩的节奏把控,凝练的台词、出色的表演,毫无废戏,表面冷冽,实则汹涌。此片虽然有偏爱美化美国的嫌疑,但对全球核危机的警示、揭示美苏对立冲突造成不可挽回的毁灭性结局的可能性、对人类加速毫不留情地互相攻击追根溯源,都很犀利。一旦启用核武,没有赢家。此片主旨对应当下世界的动荡局势,仍然具有警诫意义。 |

|

3.5。如果硬要和《奇爱博士》作比较,那几乎可以用“一本正经”来形容本片,直白且有些冗长的叙事完全没有前者的高观赏性和解读价值,但不可否认两部电影的内核同样深远。基于冷战与核阴影所展开的遐想,异于库布里克的镜头下疯狂驱使的世界大战,吕美特描绘是拥有绝对理性的战争蓝图:战争的发动依靠精密的机器(工具),而执行人员也要接受“绝对理性”的训练——他们在收到命令的一定时间后就不会再顾及任何口头指令。而正是由于这种绝对理性指导下的战争模式,当来自工具的纰漏产生时,任何人为的挽救都不过是虚妄和徒劳,人——这个制造战争的主体,已然成为受战争摆布的棋子,它诚然是对彼时世界局势的大胆审视,可也已同时在预言着未来:核战争,也许无可避免,科技与理性对人类文明的反噬离我们还有多远? |

|

斗牛士杀死了公牛,人类亲手毁灭掉了自己建立的文明,最后的反套路结局反而更接近现实。被奇爱博士光芒掩盖的核恐慌背景下的神作. |

|

冷战期间,因失灵而不小心对苏联动了火,又不想明着宣战,如何高情商化解?最后轰炸纽约,用的是一组静态影像zoom in,还挺有冲击力,化解了经费问题 |

|

必然会和库布里克的《奇爱博士》来比较,听说因为这个原因库还要求了本片的延迟上映。然而我并也不记得《奇爱博士》演的啥了,本片前面比较乱让人昏睡,后面非常棒。世界上总有那么几个战争疯子。 |

|

配着导演评论音轨又拖了一遍,方知许多镜头的精妙设计。Hank's physical grace说得太对了……库布里克的《奇爱博士》名头太响,但吕美特也不遑多让。只是仍有褒美贬苏倾向 |

|

重温《奇爱博士》,初看《奇幻核子战》——二者从主题内涵、叙事角度、发行时间都高度相似,也都是冷战题材、尤其是核战方面的佳作,可谓一时翘楚

但比起本片的中规中矩的叙事模式、模式化的人物设定以及做作的主旋律说教,我更喜欢《奇爱博士》——将暴力(此处具象为战争)与直男癌式的性欲挂钩,又以极其戏谑且新意的手法展示二者的荒诞,再加之鲜活的人物与高妙的演技——是一部超越时间的兼具作者性与娱乐性的艺术品

片名直译会更好——《故障保护》 |

|

现在这个时候看这部片子,特别感慨!美国总是在反思,俄罗斯则永远在耍流氓。 |

|

8.5。因爲和同年的《奇愛博士》題材相似而不幸為影史遺忘的傑作。使用大量實驗手法的夢境和災難前夕,與用不同介質之間的高頻率對話支撐的堅實的現實主義段落形成鮮明對撞。 |

|

同是1964年公映影片,关于大国核武题材,比库布里克的《奇爱博士》晚9个月登场,但个人觉得此片更震撼!!属于留给全人类的永不过时的经典!亨利方达在本片中的角色也太令人深刻,包括空气几度紧张下的特写,让不少观众觉得是又一场《十二怒汉》(1957)——两部作品均来自Sidney Lumet。剧情走势也是极端无比,尤其最后总统为自证清白祭出的招式,是万万没想到的,,再对比影片初始阶段,他开始这一天工作时,曾故作镇定幽默地问翻译小伙子一句:How is your Russian today ?感慨万分! |

|

不知道吕美特和库布里克是不是商量好的,在同一年同时推出了两部描述核灾难的影片,连剧情都如出一辙...故事简洁,道具简单,但意义却极其深远...人其实真的很脆弱... |

|

五星。可媲美同年上映的《奇爱博士》,风格不同,但都是不可多得描写冷战核危机的佳作。全篇无任何配乐,但是紧张感十足。最后的核爆前生命的定格推镜头,简单但让人窒息。结尾又出现了开头军官梦里斗牛场的声音,因为美方机械设备的错误引起核危机,而导致了两个城市的毁灭。一个机械设备的失灵导致飞行员和两个特大城市人的死亡,何等的残酷和讽刺。片中的美国总统形象还不错,镇定自若果断勇敢。 |

|

大爱吕美特,有几处剪辑即使今天看来依然凌厉,接近耳顺之间的亨利方达演技以臻佳境,对冷战时期核恐惧逗描绘与奇爱博士不相上下 |

|

一起意外引发的核战危机,没有奇爱博士那么癫狂,但主题深度是够的,尤其吕美特全方位展示了自己对室内戏的把控,每个人物的心理状态都得到了极佳的展示,开头梦境中的斗牛和结尾发生的核爆呼应了危机本身,冷战下的个体生命如同牛一般任人宰割。 |

|

让美国总统也无可奈何的事情发生了。机器的bug现在看来是可以由人+制度弥补的,有个纪录片讲过核潜艇发动核打击的程序,有五把🔑,在不同的军人手里,接到的命令必须由总统 参谋长联席会议主席 海军部长 三人签发,核潜艇的位置全美国也只有这三个人知道。撤销则需要其中的两位签发。 |

|

一部没有配乐的电影,但能拍的如此紧张刺激,扣人心弦,跟同年上映的奇爱博士有种不一样的风格,最后的结局,非常的震撼。PS:建议那些新手导演可以多看看吕美特的电影,如何通过场景调度,视听语言来让电影变的妙趣横生 |

|

“我宁愿存活的是美国文化,而不是苏联文化。”

“罪犯拿手的是暴力,档案管理员拿手的是组织,你认为谁会赢?” |

![豆瓣评分]() 8.6 (1036票)

8.6 (1036票)

![IMDB评分]() 8.0 (25,492票)

8.0 (25,492票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 75

Metacritics: 75![TMDB评分]() 7.78 (热度:15.09)

7.78 (热度:15.09)