|

不疼不痒讲了一些写在自己日记里就好了的东西 |

|

无感 |

|

很奇怪的短片,表面上是为了曾经欺凌同学而抱歉,但却用了颇为活泼的stop motion拼贴,感觉是借机回忆童年而已。我认为作者比较自我中心,如果真的要道歉应该私下联系而不是再次消费被欺凌的旧同学,结尾他剖白自己的那段真的很disturbing。 |

|

Sundance 2021 | Documentary Short Program2 伦理角度这个片造成二次伤害的可能性挺大? |

|

题材不错 呈现方式好歹有趣 然而大白话白的美感是音乐的 |

|

导演以曾经霸凌者的身份和视角拍了这部片,剪辑很有趣,很轻松,而其中对被霸凌者的歉意轻得像一阵风一样,我想他根本没明白,那些往事可能对当事人产生多大的影响,也不会理解他们的痛苦,而是以高高在上的视角拍个短片仿佛在说:我突然想起来小时候欺负过你,我们那时候关系真好,完全是小孩的打闹嘛,希望你别计较,你怎么会计较,我们那时都还小嘛! |

|

群体性霸凌事件在导演及导演成长的那个环境里变成了一块轻飘飘的完整成长图景拼块。甚至包含被欺凌的那个人。无法认同这样的观念文化,包裹着反省追问的外衣,内里不过还是自欺欺人。不知道导演有无此意,不过时过境迁的轻松语气,也是另一种残忍。 |

|

啊呸!刚看完《问鼎之声》,里面的聋哑人被霸凌到自杀,接着看了这个,简直无比的恶心,整个人火气一下就上来了,这导演太伪善了,惺惺作态的道歉,根本就是在自我开脱,寻找安慰,最终目的无非是想减轻自己的罪恶感,里面有好多话简直不要脸到极致,什么“After all, we were just kids”,“I didn’t consider how the film will make you feel”, “The film isn't really about you, it was about us.”既然没考虑被霸凌者的感受,电影又是“about us”,请问导演拍这电影的意义是什么? |

|

一点童年坏事,被以作者的技术趣味和老年怀旧时光,书写为自责和追责的短记录。当然,因为事情实在不大,小学老师也说了司空见惯,而就没能真正延展为有代表性的思考。只能不痛不痒总结为,即便是孩子行为,也值得惊醒。今年奥斯卡提名短纪录片都不怎么样,这部好一些。 |

|

拍这种片真的是伪善的面具罢了,这届奥斯卡最佳纪录短片提名的没有一部是特别好的 |

|

Playground前面的贴片 也算是适合 都讨论了校园暴力的主题 只是这个略显轻松的方式以及最后结局的那句this is our stories让人非常不适 毫无诚意的道歉 更像是利用他人的伤痛创造了一个故事 |

|

哪有我们,就你而已 |

|

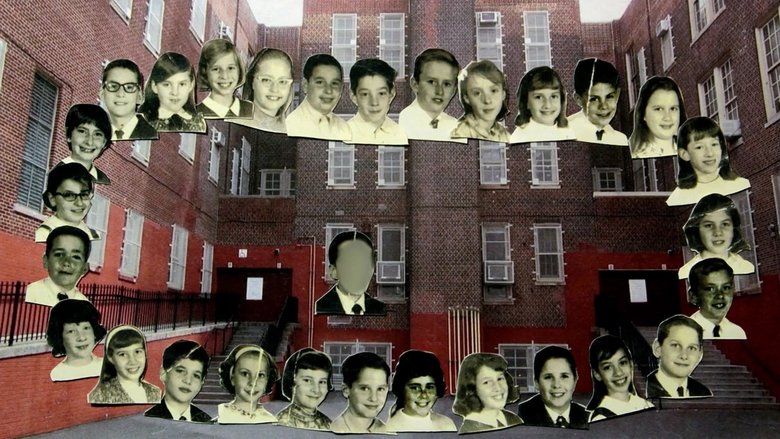

剪辑的创意很有意思,每一个人的头像被剪出了“花”。短片对童年时代的同学们进行所谓的回访,追忆曾经对一位同学的霸凌,并站在霸凌者的位置,只为宣告一件事:我们都曾是霸凌者。 |

|

#Sundance2021-27,4/5,真是很棒的叙事形式 |

|

英字全片在线:https://www.bilibili.com/video/BV1pq4y1t7tJ 。 |

|

呈现形式很有趣。 |

|

b站 |

|

其实形式蛮有意思的,但导演是真诚还是剥削有待商榷。 |

|

练了一场听力 |

|

好有趣的风格,很多充满童趣的笑点,老师也好幽默,就是有些地方画面重复太多而且像在写检讨论文 |

|

住在白俄罗斯的乌克兰数学家康斯坦丁·奥尔梅佐夫 (Konstantin Olemezov)昨天自杀了。他在遗言中写道:我对人类极度失望 |

|

故事讲的很好 |

|

制作的很有意思,用拼贴剪裁的照片展现没有记录的童年。但就内容来说,从头到尾都觉得很无语,太自以为是了,表面说的是道歉,不过是开脱罢了,真的很伪善,既然做错了事feel guilty那就是应该的不对吗。 |

|

一声诚挚的道歉,愿你一切都好。 |

|

竟然是Sundance首映的,那时候光关注长片了吧。所幸今天在 Sheffield DocFest里的影院看了,回忆部分用剪贴像定帧动画讲述倒还蛮适合。果然霸凌者连回忆霸凌情节都自带轻松的气场,只是在回忆童年的某段经历?导演在q&a里也表示可以找回自己班主任采访很惊喜。当班主任说你这个电影没有人愿意看的时候,影院里大家都默契地轻笑了一下。“because it's happened to you,so you remember” 一部对童年霸凌行为的反省和致歉短片,对当事人当然于事无补,只是导演对自己的交代吧。 |

|

故事确实不错,最终版本也对被霸凌对象展现方式进行了处理。不过昔日霸凌者如何对待这段影像,如何反思这个问题,包括影片最后提到的做这段记录的动机,也的确值得思考 |

|

补完奥斯卡纪录短片,感觉索然无味,没有深度没有立意没有思考的空间,很失望。 |

|

屁大点事系列 |

|

说实话没看明白,等以后出字幕在补看吧。 |

|

越到后面越是变质,当作者在为他的行为找理由的时候这就已经不够真诚了,我想在“道歉”这件事上全世界的语境应该都是统一的。看导演采访的每一位同学,也不会在展现极度歉意的同时还往自己身上找理由的吧,我想对于60年前的那次霸凌,这段记忆对于绝大部分人而言或许更愿意自己消化和反思。其实Richard和老师对导演的态度就知道大家更愿意把这件事摆在什么位置,即便导演在最后也没有让Richard漏脸,但依旧摆脱不了他可能有意无意的又在剥削着、“霸凌”着他,因为整个片子的语言表达都透露着他的一种俯视态度。假如这个片子拿奖了,那或许对Richard是二次伤害 |

|

呵呵 |

|

更像是一场人性实验 |

|

#Film Forum

跟《童一个世界》捆绑卖票的下场就是被后者吊打 |

|

无聊、自我,开脱。 |

|

这个模式让我想起了去年看的这不是爱,但是相比那种灰暗的风格,这版本太明亮了,尤其是对比想讲的内容,太诙谐了。 |

|

想起别惹猫咪,还是那句话,关于青少年攻击性及各种人格障碍的研究及干预非常重要 |

|

构思很巧妙,结尾的时候期待被霸凌者的回复,只可惜寄出的信件并不一定都会有回音。曾经的伤害也不一定都可以被原谅! |

|

这种片子为什么可以提名奥斯卡?导演三观不正啊!一星是给拼贴的。 |

|

#Sundance04 2021版“Stories We Tell” |

|

拍得实在太阴毒了 |

|

I guess I was expecting a little bit more than this… 不过形式还不错。 |

|

呈现形式是不错,但是既然要道歉那能不能真诚一点啊,怎么还给自己开脱起来了??? |

|

多一星给拼贴,不够真诚 |

|

前面放的贴片短片,动画设计再精巧也掩盖不住导演的虚伪与自恋,最后的道歉前非要用“我们都是可怜的小孩,我四岁时失去了弟弟”这种独白来为自己的bully行为开脱(it’s not about you you you) 而且明知会让受害者感到triggering,却还要给对方写信说“我和我的同学们都希望你好”,这种自我感动式的行为(包括选择创作这部短片)太令人作呕了。 |

|

形式很新。 |

|

这么pretentious和narcissistic的导演是怎么做到连续两年提名的 |

|

没有字幕,啃的生肉,看了个大概明白,还是气的要死。我想跟导演讲,你小时候参与的校园霸凌事件,现在上年纪想起来内疚了,就好好的去跟人道歉,别还拍成片子来二次消费人家,这是二次霸凌知道吗?最可怕的是,这拍成的短片里通片都在给自己找借口,还拉上那一堆一起霸凌过Dick的同学一起认错,来稀释自己的罪恶感,真是可笑,最后总结还说“毕竟,那时候我们都还是小孩”这样的话来开脱,这真的很难让人抑制住不说脏话。你92岁高龄的老师说的没错,这片子的确不会有人想看的,因为太让人恶心了。 |

|

这部片子的形式很让人惊喜,用了胶片、现在操场的现实记录、面对面采访、飞去某个地方用了地图、操场bully重演、同学录的照片。去聚会不给录像,用撕纸表达…这个形式很好地辅助了叙事。

Richard和从前同学见面超级巧合。是作者教书听到有个同学片子的配音演员,想联系这位演员,结果发现两人居然曾经是同班同学。

另外,这部片子里“我”的存在很强,我们是跟着创作者的感想一步步往下走的。这算reflexive为主导的纪录片吧 |

|

結尾挺喜歡 是個好看的片子啊!素材也好有趣~當中討論的問題引人思考 |

|

[class] love how the filmmaker presented his self- reflection during these years, even including the time making for this film, throughout this film. Got so emotional at the last part and find it so relatable— even the simple sorry is powerful. |

![豆瓣评分]() 6.3 (80票)

6.3 (80票)

![IMDB评分]() 5.5 (1,319票)

5.5 (1,319票)![TMDB评分]() 5.60 (热度:2.49)

5.60 (热度:2.49)