|

一个很简单的爱情故事,有趣的人物梦幻的独白,非线性发展令人费解的新浪潮。 |

|

#BFI #OutsidersandExilesTheFilmsofJerzySkolimowski 整体的感觉是一部杂糅了很多风格的电影,戈达尔风格在其中比较明显,意识体有些像同年的《雏菊》,不过本片更多是借用荣格理论中的潜意识和集体潜意识视觉化展现了社会对男女的规训,配乐的苏联感和结尾的轮回之意都很明显。束缚双手的游戏,爆炸的香烟和行李箱,献血的海报(I want you),被沙遮住的猎物展示,死亡的绳索,未失明的盲人都有强烈的指代性,战争带来的民族伤痛也贯穿整部电影。几场利用光影和构图制造的大远景群像戏太震撼了。不喜欢的点是剪辑无法强化故事的连接性,加之时间属性的弱化让故事更加散。 |

|

充满着幻想色彩的社会现象片,那些由不规则的构图变化、令人困惑的人物行为与场景,搭配渲染不明的配乐组成的超现实段落,还是在做着对过去一些电影艺术特色的模仿。 |

|

CineFan斯科利莫夫斯基展映@ HKAC|大银幕加半星,感觉AC银幕右侧稍微没放到底+片头部分字幕少许被裁。这部除了一贯的自由的爵士乐精神,还纯爱战士了一把(笑)。是觉得这个本子需要更帅的演员演自己还是不好意思亲自上阵演爱情戏所以换了人还是因为导演被波兰国内封杀?不过还是在戏里的招贴海报上露了脸,很逗。另外感觉全波兰男演员都来客串了,年轻的扬努斯·加约斯和比涅尤·扎塔西奇斯惊到我我靠太年轻了……这部导演对交通工具的喜好也得到了极大体现(电车)。斯科利莫夫斯基似乎一直将快速移动的交通工具视为一种活力之源:不仅是影像活力,也是角色关系活力的来源(尤其可联动《早春》里的地铁戏) |

|

斯科利莫夫斯基竟然部部是惊喜。他拍的怎么不算某种奇怪的coming of age呢?比一个个青年角色更奇怪的就是这个世界,下一秒屏幕上的风景就成了窗外会动的海浪,橱窗里的模特说不定就是会动的真人,披着塑料膜的汽车就是波兰堂吉诃德的对手风车。但是这个世界就好在酒馆的清洁女工可以变成点燃全场的歌舞明星,雪天里没有火柴的我们还可以靠近火舌点烟,虽然有没办法到达的地方但我还是可以当一名电车司机。虽然斯科利莫夫斯基这一部电影几乎就是“最好没有人明白我说什么”的调调,但我无脑五星。 |

|

讲究布局 画面考究 让人想把每一帧都截下来收藏 画面尤其突出在个人/个体与群众/团体的对比 以及个人被群体的环绕 吞没与囚视 如若说杨史云梅耶终其一生都在以食物做载体 谈论隐晦的隐喻 其终生难以逃避年幼时对于食物的恐惧 那么斯科里莫夫斯基 他在担心一件事 个人将被群体吞噬 并将被堙没在群体里 |

|

前三部居然都是“一天游荡”虽然换了个比他自己清秀点的男主。有愤世嫉俗大学生、带制服帽的青年女车掌等颇为社会主义的元素但他的表达并不太针对体制而是更为普世的青春期,这部较为超现实。音乐特别好听,在镜子包围中跑动的人群突至道口和调车场群像两场最美 |

|

holly,超现实主义。吐槽点挺多,同一个终点。苍白的文明不再翱翔,恰如臃肿的鹅的起飞不能。眩晕的忙碌,犬儒的众生,错看的文化,滥用的信息,堆砌的空中楼阁。 |

|

厌倦了庸常的常规生活、不屑成日谈论金钱物质,带着几分冲动和理想主义,拎起手提箱上路了,因此整部影片就是关于他的“在路上”。一段费里尼式的狂欢梦境,虽无豪华奢侈、视觉盛宴,但路上种种奇遇,足以打破所谓理想的界定。他漫游的旅程,所睹非凡人物、离奇诡异之事,其实即是他内心感知在外部世界的投影。他一定要像奥德赛那样免受海妖歌声的诱惑,才能最终获得心爱女孩的芳心;他一定要像堂吉诃德那样既耽于幻想又勇于搏斗、热爱前进,才能到达理想的彼岸(雨中与汽车搏斗一幕)。

全片人物几乎都是匿名,背景和环境也显得暧昧模糊,但其激进的言语还是能准确嵌入60年代风起云涌的年代,青年人的热血,青年人的运动,乌托邦没有降临,但始终存在于意识形态某一角落,如此激进,倒有点戈达尔味道,只不过更波兰更“社会主义”,也更嘲讽更伤感。 |

|

+.5。较《叫喊》、《月光》,斯科利莫夫斯基此时还处于《雏菊》式高度欠组织的创作模式中,仅凭想象力维持影片张力,但。 |

|

《障碍》类似于《轻取》,一名愤世嫉俗的大学毕业生的内心世界。

像一场场行为艺术。从一个人体模型的手上叼火柴盒,众人注视下爬楼抓吊在空中的鸡,在浴池中挥舞着军刀,持剑与汽车决斗,男主角才要拎着行李箱,向整个世界奋起反抗,也从一个公交车女司机那索取温暖,上塔楼鸟瞰一切, |

|

7。拍的挺好看,不过太亮太晃眼了。 |

|

观感不是很好,主要是影片的前半段的不知所云,其次受画质,字幕等因素影响 |

|

He has a sabre! |

|

导演有一手,可惜无字幕 |

|

8.4 Skolimowski早期的黑白电影都有一个共通的母题:迷茫青年在混沌的大环境下原地打转,就像是萌发之中的新浪潮电影,充满着随机的选择和无意识的漫步;而本片则是它们的集大成之作,更多意识流的身份符号,更加复杂的环境与人物建构,也更直白地指向波兰的政治制度,美丽的青年电影。 |

|

wc 又是那种自己的精神世界,一分钟都没看懂,各位真的都看明白了吗 |

|

#波兰青年电影# 类似于《轻取》、《特征:无》,影片着重描绘了一名愤世嫉俗的大学毕业生的内心世界。从一个人体模型的手上叼火柴盒,在浴池中挥舞着军刀,持剑与汽车决斗等等费里尼式的幻想手法营造出的影像。而在本片跳跃性的叙事结构上,则更多地受益于法国左岸派。一女二男的人物架构让人想起雷乃的《去年在马里昂巴德》,但斯科利莫夫斯基的想象力并不止于此。“谁在开那些好车?和我们一样的人?我无法忍受看着那些成功人士,他们的车,他们的姑娘......”特写脸部的直视镜头向观众直接抒发了对红色资产阶级生活状态的不满。正因此,男主角才要拎着行李箱,向整个世界奋起反抗,也从一个公交车女司机那索取温暖,上塔楼鸟瞰一切,镜头变焦框住他们,密不透风,楼梯栏杆编制起来的几何图形更是分割着他们。爆炸。 |

|

★★★☆

|

|

比特征无好上不少,很类似20年后的戈达尔,但镜头结构美感优于后者不少。时间上也较为友善,物理时间比后者少熬十几分钟,心理时间差不大多;实属加量不加价。音乐的应用显得有些过于油滑了,毕竟爵士随处可插,相较于eo稚嫩了很多。影片在滞涩的同时顺滑行进着…… |

|

长镜头的瞬间摇移和场景扩大、加大景深,原本相对固定的场景画面被不断引入新鲜质素的填充,场景画面趋于无限流动;集体与个人的相对论调,彷徨一代的浪漫派领袖,有所作为与敷衍一切的大他者“霸权”所指,无能为力的场景变化和不断切换的集体、个体视角兑换为孱弱零散的主体力量,仅凭匮乏的思辨和空洞的感性幻想,达到稳定的列车运行状态。“死者”与“万岁”仅有一字之差,E的丰富,异化的生命体态(餐厅服务员的群起攻之-切割存钱罐猪猪-大鹅的肥胖-有趣的浮夸风-大跃进),叠加1966年的时代环境,前苏联的军事扩充与波兰情境分析。最后,影片画面的意识流和视角更迭,徘徊在死亡祷词和继续坚持的挣扎退却之间,尤利西斯式生命苦痛,难捱的虚无等待着存在本体的治愈(虚无主义再次光临-西西弗斯般协同行李箱滑向山脚),雨雪霏霏的爱情~ |

|

电影一星,音乐五星 |

|

B+,#FIFF12NBCS#,世界与愤怒青年之间的距离。 |

|

超现实主义个别场景镜头非常赞,只是联系全片看起来觉得累。。。可能是我还不够高端。。= = |

|

60年代波兰青年电影。耶日 斯科利莫夫斯基。摒弃了现实主义风格传统,转而以一种戏剧性强烈、技巧华丽的方式处理青少年主题。在风格和主题上最接近法国新浪潮的导演。展现出一种在特吕弗或戈达尔早期作品中能看到的偶发即兴创作。具有一种华丽的、近乎自我展示的风格:拥有复杂的摄影机运动和变焦镜头的长镜头、抽象且常常令人困惑的取景构图,以及当代城市的超现实影像。采用费里尼式幻想的手法描绘当代波兰青年奋起反抗犬儒主义和官僚作风。无资源 |

|

Correspondence. 5 senses. |

|

我们一路前进,不是为了改变这个世界,而是折服于命运的永恒 |

|

虽然有很多难忘的画面,但是每个动作都蓄着一股蛮力,蓄到最后只有泄气没有结果,pfff |

|

波兰导演Jerzy Skolimowski较早作品,实验色彩浓厚。英文简介将它的非线性叙事与《去年在马里安巴》相提并论,不过我觉得有点勉强,真正相似的是超现实场景灵活转换带来的流动感。 |

|

大家的行为举止都很危险啊,像是在有意制造可避免的伤口 |

|

音乐好听 氛围很怪 喜欢 |

|

字幕时间轴有问题

20230208 |

|

【B】with斯科利莫夫斯基。。我看不懂但我大受震撼(褒) |

|

超现实主义…跟《与安娜的四个夜晚》的风格对比太大了,不得不佩服这样的导演,以及孕育出这种导演的国家。 |

|

16-1-2008 7:30pm science museum |

|

男主代表个人主义的一代,嫉妒红色贵族的车和女孩。游戏代表对他的处刑。手提箱代表个人财产,小猪代表竞争赢得的公共财产。导演海报代表高层,大手代表权力,献血暗示对人民吸血。爬楼代表向上层进发,动物尸体是失败者尸体。坠落在迷茫奔波的人群中,镜子代表体制的边界,红绿灯代表规则。军刀代表权力,和身份一样可以用钱购买。男主的欲望逐渐膨胀,忘记了追求的不应该是车和女孩,应该是自由和爱情。欲望像酒精一般膨胀,最后中毒身亡。爬上权力高塔,划破高层海报,自己却带上成了高层,像胖鹅一样无法自由飞翔。坠落高塔,手提箱爆炸,军刀折断。终于放下了车,选择了花和雪,用艺术创造生命。电车代表体制,女主是体制维持者。她的矛盾是体制和爱情的矛盾。当男主在她心中上吊而死,日落光明消失。当男主拦住电车,光明再次降临,她重获爱情。 |

|

J.-L. Comolli說《障礙》是同時夢幻卻自然的。這個卡夫卡式的宇宙並沒有通過任何複雜的技術獲得,而是通過光影、角度、遠近景變化等最簡單的遊戲,來徹底震動我們的時空感知。這是一部在感官上無比開放的電影,因為Skolimowski知道超現實首先來自於對現實世界感官和感知的開放,才能讓一個畫外空間震動一個我們剛剛所熟悉的宇宙。 |

|

不喜 |

|

what? |

|

点子和拍法的逻辑上比轻取好,但是那股专属于早期的灵气稍显不如,类似新浪潮那样过分强调弱化情节本身这个属性导致看上去还是涣散得不行 |

|

那几个室外街道场景确实挺像阿尔法城的 没太看懂剧情反正浪漫就完了 |

|

84/100 |

|

非常轻盈,风格非常独特的“波兰第三电影”或者“新浪潮电影”,结合了东西欧的超现实主义+荒诞派,应该算斯科利莫夫斯基最复杂最难懂也最独特的电影了。 Krzysztof Komeda的配乐,Novi Singers合唱团演唱的《哈利路亚》,为影片增添了非常丰富的诗性韵味。 |

|

刷了两遍还是好多东西没看懂,但是真特码美 |

|

文艺到了艺术。。有几个镜头给我留下了很深的印象 |

|

+ 浴室着火了 你遗忘了你手中的宝剑 浴缸之上光变成了液体 你坐在里面 仿佛置身于爱情 她捧着蜡烛走进 |

|

@BFI |

|

艺术与哲思的交织,蒙太奇与空间的魅力。 |

|

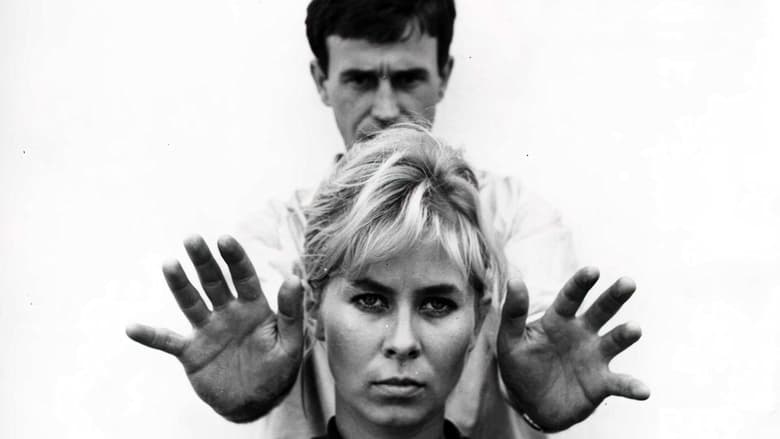

A medical student tries to overcome all of the world’s barriers: money, age, status, cults and conventions. His dream is to marry a rich woman. However, he meets a girl with completely different ideals.

a mix of documentary and fantasy that relates to the French New Wave experiences while making a disenchanted portrait of communist Poland |

|

0404@BFI//工业冷感的灰白建筑,移动如黑点的人,困在人群里无序奔跑的人。虽然到后面又变成异性恋叙事,但结尾还是很可爱。(波兰男的真的,波兰男的真的,呃呃呃。) |

![豆瓣评分]() 7.5 (143票)

7.5 (143票)

![IMDB评分]() 6.8 (533票)

6.8 (533票)![TMDB评分]() 6.80 (热度:1.72)

6.80 (热度:1.72)