|

只喜欢帕索里尼那段... |

|

现在看来,那个年代真的是最好的年代。对电影对青年都是。对哲学、宗教、社会、政治等等意识形态的狂热,对旧体制激情四溢的质疑与反驳,不论年轻人还是电影工作者都把关注的核心放在宏大而深邃的语境上,我是真的被感动了,被那个全民精神复兴的时代。而今呢,年轻人只盯着自身千篇一律营营役役的狗日子,电影以及所有艺术都沦为商业的奴婢,金融海啸也没能让每个人反思到精神的层面,如今的时代只是一幕轰轰烈烈的过场戏,什么也没有,什么也不会留下。 |

|

故事二好 |

|

意大利和法国的五位导演:卡罗·里扎尼、贝托鲁奇、帕索里尼、戈达尔和贝罗奇奥联手合导的短片集,荣获1969年柏林影展提名金熊奖。第一段挺好,戈达尔那段算是表达了他对电影以及政治的一些看法,帕索里尼玩叠印,贝托鲁奇整出个行为艺术太雷了,最后那段辩论讲得太尼玛快了。 |

|

看人賣弄會氣死。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

帕索里尼那段太嗨了 |

|

6。左左左左左,说说说说说 |

|

我真心受不了第二段那个。。。 |

|

画质尚🉑 没有字幕

欧洲五大导演拍摄实验性电影🎦短片合集,应该是第一次看…… |

|

爱情,愤怒,政治,加上这般导演,必然癫狂。 |

|

短篇集。戈达尔真是小聪明多多。都是天才导演,相比起来帕索里尼实在是太忧国忧民、太愤怒、甚至有自毁倾向了。可就是因为这个才爱他不是吗。最后贝洛奇奥那段也不错,但像维尔托夫时期的戈达尔拍的似的。耳膜都被贝托鲁奇刺坏了!! |

|

尼玛,意大利语字幕,根本看不懂对白。但是,戈达尔“奇怪”的剪辑,好听的配乐,绝美的画面,足以让人兴奋不已。帕索里尼的轻快活泼揉进战争的残酷暴虐,叠加效果出色,他的影片充满着警示世人的正面力量。里面各导演的信息量皆巨大,难看懂啊…… |

|

第三部贝托鲁奇。第二部分身体语言。第三部分平行蒙太奇(战争与和平)。片尾跺脚。 |

|

沒找到最想看的第四段,第二段讓我想起<聖山>,一股cult電影的氣息撲面而來... |

|

"美国"化为抽象的科幻空间,在高效之中,蒙太奇进入了它冷漠与凶险的另一面,但结尾却缺乏力度

贝托鲁奇的宗教通灵仪式神似帕索里尼而帕的影像更像戈达尔,戈达尔只模仿自己:"电影"中两个人在谈论"电影",银幕外的古巴,相比之下最后一部短片则只是一部"普通"的战斗电影,立场说教战胜一切。 |

|

好喜歡行為藝術那一段啊! |

|

六十年代末各种思想混乱时期的产物,五位导演拍出五段实验短片,如今看来都属无聊乏味语焉不详,在当时越追求先锋,到后世越容易过时。

①利扎尼没头没尾,意大利人非拍个发生在美国纽约的故事。②贝托鲁奇比较直接,就是疯了。③帕索里尼悲天悯人,此间安乐,彼处动乱。④戈达尔不明所以,一如往常地自说自话,每个字都认得,连起来一句话都听不懂。⑤贝洛基奥闹剧革命,教室里议政辩理坐井观天。(#标记2600) |

|

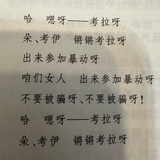

《纸花序列》,帕索里尼的叠画与行走 |

|

就Lizzani和Pasolini算正常人,其他三位只想翻个白眼骂句神经病。 |

|

帕索里尼的部分最感性,戈达尔的部分最思辨、贝托鲁奇的部分最具张力【8】 |

|

几位大导借着越战反思政治与电影,反思影像哲学的思想小品。电影是撒谎的艺术,影像和自由的悖论,图像和电影的差异…… |

|

利扎尼只想在美国街拍追车,贝托鲁奇只想搞小剧场,老帕在混,戈达尔比较想谈电影搞meta,还是不认识的最后一个课本剧特别值得咱wg家乡看好戏:罗马红小兵与意共"修正"主流思想大论战,看来当时有很多青年认为大革命一触即发然而回头看要求触动社会结构的革命似乎从来没有蔓延到资本主义世界的广大农民兄弟那里... |

|

补加。 |

|

看短片和集錦片不是一般地累啊......除了疙瘩都挺有參考性的..........爲什麽我跟疙瘩總是相看兩不順??到最後只好投降了,無緣,無緣 |

|

贝洛奇奥那段警察打学生的结尾实在是荒谬得让我大笑不止 |

|

意式辯論,提神醒腦。。 |

|

五部短片根据台词的递增顺序排列。 |

|

作 |

|

7/10,戈达尔×帕索里尼×贝托鲁奇 |

|

帕老太喜欢那个可爱的御用了 |

|

群英会 |

|

最爱帕索里尼那段,明显高出其他人一筹啊 |

|

一般的集锦片通常都会有一种五仁月饼式的观感,但这部作品的主题颇具创意,也颇为应景,统合了一种革命性的叙述——甚至片名内部的两个概念就已经构成了一组蒙太奇。帕索里尼在战争与和平之间制造的叠印颇为震撼,但戈达尔极具层次感的元影像,从更多的维度探讨了「爱情」与「政治」之间的异同。 |

|

天下毛左是一家。只有戈达尔开始反思。 |

|

利扎尼第一段打开好几次以为播放器坏了,没想到是srt这段真没字幕;贝托鲁奇那段第一次见他玩这么抽象的,光看基本没看懂;帕索里尼的镜头下世界与“我”的界限在消失,那无数的叠影是生命交付给政治的仪式;戈达尔的第四段是如此美妙的思想焰火,在用闪电照明的年代,电影也只是会说谎的无足轻重的图像;贝洛基奥的最后三分钟让人笑疯了,然后一想到自己曾经深切感受过这种political melancholy,便再也笑不出来了。 |

|

2-3-1-5-4 没想到贝托鲁奇还拍过行为艺术这种 |

|

都挺难看的 |

|

Pasolini对Davoli的爱,他让一种孩童般的天真、纯粹的狂喜精神在大街上步行;因而是最简单的思想,一朵纸做的大红花与简陋的叠印就构成了所有的技法。 |

|

Cinefan forever Godard DCP 68$ M+ 《愛》選段,同場加映《中國女》

歐洲五大名導群英雲集合拍的短片集,只看了《愛》選段的第一反應是叛逆流做命題作文本身很難讓人有好感,而Godard鏡頭下詮釋的愛更是政治性混雜階級之抗議,人生的妙曼、不幸、衰馳好像全部能靠「愛」這一emotion解構本身是對愛這種雙重角力的神化,拒絕被美國永恆勞役卻願意被愛終身精神勞役是極端的如Godard之發想 |

|

五个短片组成的短片集。利扎尼的Part 1虽然没有字幕(不知道是不是使用英语的关系所以没做字幕),但故事却很简单明了,就是弥漫在社会中的一种见死不救的氛围;贝托鲁奇的Part 2则是一种怪异的宗教仪式,不知该称这帮信徒是浮夸的僵尸还是精神不正常的异装癖,看得人生理不适;帕索里尼的Part 3和他之前部分作品的表现手法相类似,都通过对比的方式来表达自己的思想,拿着鲜花唱着歌会情人的主人公和充满着战争与动乱的世界,最终镜头停在死于战争的平民和躺在大街上的男主这一对比上,意味深长;戈达尔的Part 4则是在鲜花环绕的世外桃源谈着哲学与政治的青年男女,出现了很多意义不明的身体局部特写;贝洛基奥的Part 5倒像是马克思主义者帕索里尼的作品,情境单一,展现的是两派不同政治观点的青年学生在课堂上的争论。 |

|

对战争、社会、政治的思考,各展所长。 |

|

102.26 |

|

待补全。 |

|

虽然纸花少年和Accattone一样必死,但他却不会得救了。(Lizzani这段想法不错的,然后Bellocchio这段让我心生一个疑问,它有剧本吗……?)ps 标记的意大利电影no. 600。 |

|

1的剪辑和镜头、4的对白挺不错 |

|

5/3/4/5/5 |

|

大红花 |

|

1,卡罗里扎尼最直白,人际疏离冷漠,人文道德的危机

2,贝托鲁奇最邪典,宗教控制人的力量

3,帕索里尼最现实的沉重批判,战争摧毁文明和世界

4,戈达尔的小清新,哲学与政治的思辨

5,贝罗奇奥的话痨片,社会体制的反思和对抗

总结:实验先锋+左倾思想 |

|

杂拌糖,风格迥异,各自影迷各取所需吧。第二段行为艺术,依然可以看出年轻的贝托鲁奇深受新浪潮影响,并且对各门各派极为熟稔,外化于行内化于心,这段用了左岸派作者电影的极端手法。时间再长点就坚持不了必须快进了。六十年代绝对有星座磁场巨大压力,世界各地风起云涌的社会运动,在艺术范畴呈现的总体规律有一点可以肯定:外来的和尚好念经。对于万里之外的概念化运动总是以为很好,而生活在其中的具体的个人,却可以用身陷囹圄来形容,肉体&精神皆是。 |

|

看了2遍,更多是个人与体制,情感与政治这样的命题——这部片子应该先看介绍才不至于混乱。许多纪录片黑白场景与彩色个人画面叠加,同一时间轴上不同人物地点事件。一对导演男女讨论片中男女恋人的举止,男女恋人一直在说话,谈论马克思主义——要做爱不要做战,垮掉。最后关于学生会要求停课的一段觉得很糟糕,演的不好,排的也不好。

|

![豆瓣评分]() 7.5 (309票)

7.5 (309票)

![IMDB评分]() 5.8 (851票)

5.8 (851票)