|

孤儿院旁边就是疯人院,听说有的男孩变成疯子被直接送去。我的国际象棋技术打败了电脑,我们又集体打败了欺负人的高年级男孩。那年的夏令营,我们瞻仰列宁的遗体,偷苹果也偷会爆炸的子弹。后来俄语老师不教了,抱着所有苏联的书籍拿去焚烧。那是1989年,我听说有的大人变成了疯子,有的国家变成了孤儿。 |

|

那些致敬宝莱坞电影的段落一来,这部电影反而没法看了,把一个生活流的故事拍的七零八落,导演试图用这部分来粉饰生活的苦难,效果有点适得其反了。 |

|

不仅是孤儿院里孩子们的故事,更是一块关于“棋子”与“弃子”的冷战切片。1989年,阿富汗整个国度,沦为了一个巨大的孤儿院。 |

|

本来很生活,虽然没什么剧情,但这个叙事也行啊,突然来三段歌舞沙雕是要做什么???最后结尾更是飞起到夸张???生活化叙事三星,歌舞减一星,结尾减一星。想看沙雕片的可以试试。 |

|

如果想象的歌舞是宝石 |

|

让我意外的是,电影里那些本该属于阿富汗人民的时代印记,给我的感觉却是似曾相识的。或许我们都是某个时代的孤儿,在孤儿院里我们载歌载舞,用幻想来面对现实,用逃避来迎接苦难,浑然不知这个世界在我们嬉闹之时正迎来一场巨变。 |

|

【欧盟电影节】印度式歌舞逼我退场,坚持到最后实在无趣,好好的主题拍成这样实在太low,此次影展目前看到现在最烂没有之一。 |

|

2019.11.29于欧盟展映。我真的太喜欢了!!能在大荧幕看到真是太幸运,我对这种阿富汗青春片题材完全没有抵抗力!故事的时间点卡在80年代末苏联撤兵,90年代初成立阿富汗伊斯兰国这个特殊时期,青春的萌动与大历史相映照,很有点阳光灿烂的日子的感觉。电影里的喀布尔真的很美好,我为这个美丽的喀布尔在影院里哭了三次,真的再也回不去了。女导演Shahrbanoo Sadat出生于1990年,在阿富汗偏远的牧区长大,后来在喀布尔学习制作纪录片,能取得这样的成就非常不易。希望以后能看到更多阿富汗青年导演的优秀作品。 |

|

6.4/10 已经数不清这是今年的第几部'过高评价'作品了。每次大家总是拿着那一点创新的东西来吹捧,可问题是如果只有创新部分优秀的情况下,加法反倒会成为减法啊。的确几段歌舞是带来了一丝新意,但这之外呢?社会背景只是背景,出国旅行也只是旅行。团体生活的典型故事线,捣蛋熊孩子显而易见的结局。此片可说有很大一部份是可预见且无惊喜的,何况那几段歌舞其实也没有很好的融入影片。虽然成片质量不差,但也不如称赞的那么好。 |

|

红领巾、大锅饭、小伙伴、孤儿院。曾经阿富汗也是社会主义政权,有着我们熟悉的各种年代元素。小小孤儿院就像一片冷暖自知的乐土,承载了苏联与阿富汗交恶、塔利班上台前最后的宁静,之后便是浩浩茫茫的黑暗。三段乱入的宝莱坞歌舞很有趣~ |

|

我感觉导演在侮辱我的智商 |

|

#72nd Cannes# 阿富汗90后女导演第二部(前作[狼与羊]出身双周)。影片放置在阿富汗历史的关键节点:(社会主义的)阿富汗民主共和国转向阿富汗伊斯兰国的时刻前后(92年,不过不那么精确了,其实苏联解体在这个之前……)。影片完全是生活流叙事,没有任何可以称得上是矛盾的戏剧冲突,松散地围绕着同时进入孤儿院的几个孤儿展开,他们上课、踢球、下象棋、学俄语、去苏联参加游学营等等。不过亮点在于从结构到表现手法上对阿富汗人民喜闻乐见的宝莱坞歌舞片(具体是印地-乌尔都语一脉)的戏仿,除了开头看电影的段落,片中直接拍摄的至少有三个MV唱段,拍得非常欢乐飞起,也是影片最大看点。 |

|

演着演着跳起来了@mubi |

|

2019欧盟电影展。「邪恶守序」也远胜于群氓乱舞下的混乱与杀戮,无论是老大哥的管理,还是印度三流歌舞片的文化灌输,这个国家始终都是「孤儿」,而在全球化的当下,阿富汗的电影制作人通过世界的资金来拍摄这样的作品,他们的「孤儿」感觉难道会削弱吗? |

|

苏联人来的时候怀念旧政府,圣战军来的时候怀念苏联人。历史的评判最终沦为比烂。少年的幻想有多爽,现实就有多残酷。 |

|

70/100 对阿富汗成为“孤儿”转型期的一种隐喻吧。大特写用了很多,但总感觉人物还是稍显空洞。 |

|

形式感的东西不加分反而大减分,削弱了故事本身和情感表达。所以叙事叙事叙事,不会跑先别想飞的事。 |

|

从“八十年代阿富汗”以及“孤儿院”的背景来看,影片没有滥用情绪表达。不过内容的覆盖谨慎但全面:成长环境与人际关系、近在咫尺的战争影响、俄语教学和苏联之旅,社会的变化影响最终用各种极端的方式施加在了主角们的身上。小主角当黄牛的经历和宝莱坞歌舞片表达方式,有点笨拙,也有一点所谓“电影拯救人生”的意味了。 |

|

2.5;以孤儿院为视角,呈现一段(竟然)以苏联为正面形象的历史,1989之后的撤离即意味着阿富汗成为政治意义上的「孤儿」,头巾再次上阵,谁也没想到“圣战军”的黑暗将笼罩那么久。孩子间的霸凌可指代国别间较量,苏军仓促撤走与欺凌者几乎前后脚离开。题材不错,但拍得实在稚拙而寡淡,插入的印式歌舞虽明白导演意图,但实在突兀违和。 |

|

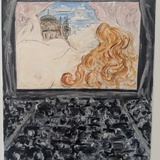

故事置于1989年,解体前苏联还对阿富汗有那么点影响时候,孤儿院更像是已经开始极端伊斯兰化的喀布尔一块与世隔绝的世俗绿洲,外面有不戴头巾的女性亲属、宝莱坞电影和欺诈生意,里面则是霸凌、足球和色情扑克。录像厅时代的低像素底色,加上幻想的歌舞片,就连渐行渐远的苏维埃生活都显得美好无比了。 |

|

7/10 三次男孩的宝莱坞式幻想——爱情,友情,师生情——这是看得最开心的部分。幻想借鉴于男孩看的宝莱坞电影中拙劣的打斗场面和歌舞。其他是各种松散的孤儿院历程,以及社会政治变迁对他们的影响。幻想中的美好,来掩饰现实的残酷和对其无能为力。06/28/2019 |

|

【阿富汗】《狼和羊》女导演新作,此前一部已经足见其对于儿童电影中奇幻想象元素的融入和独特的触觉,这次能够又看到,真的超满足开心~ 有的人在这里死亡,有的人被迫离开,无忧打闹生活之下却是国家、宗教和时局的改变,以小见大的片子。歌舞或是迷影梗的使用异常出彩和独特,但可以和本身的故事融合得更好。期待导演早日晋级! |

|

阿富汗較少提及的歷史,故事設定於蘇聯佔領時期,不富有但相對來說仍見關懷少年之心,男孩著眼於不同興趣,當時仍有外國電影的時代,男角更愛bollywood,影片就以男孩視角出發,以較輕鬆的方式說出蘇治過渡至伊斯蘭極度淪陷前的生活與狀況,可一看 |

|

悲伤、痛苦,且无能为力——只能靠imagination来活下去了。relatable. |

|

很奇妙,谢谢你 |

|

#Cannes2019导演双周 |

|

可能是为了避免把这种题材讲得过于苦大仇深吧,但总觉得片中那几段歌舞段落的联想有些不搭,搞得整部片子的气质也有点怪怪的,而且整个故事讲得也有点涣散。另外,这个版本是不是还是删了,为什么只有86分钟,妈的气人。 |

|

结束得很仓促,甚至有种逃避感,群像电影的感觉,各个角色的悲剧越来越惨烈,继续拍下去似乎故事只会发展到我们不忍观看的地步,与现实相比苏维埃的世界都显得美好了,宝莱坞歌舞真的是孩子最终的逃避之处了,这个世界啊,怎么这么操蛋。 |

|

歌舞片段很割裂啊,打断生活化叙事,不喜欢。挺好的题材,可处理得还是让人失望 |

|

道理我都懂,可是寶來塢式的風格臣妾真的不行啊⋯⋯ |

|

就问阿富汗男孩对宝莱坞歌舞是有怎样的执念。最后一段直到结尾的戏仿太有趣了… 彻底瓦解了我对这种历史变革题材的刻板印象… |

|

对这个题材完全没有抵抗力,山雨欲来风满楼的背景下充满生机的少年躁动异常迷人,但九十分钟时长塞入了这么多角色和悬而未决的故事还是太过仓促。而用以消解残酷的宝莱坞歌舞过于生硬,反而让人异常出戏。最后的戛然而止可以说是避免呈现悲剧现实的欲言又止,但是这样的完成度还是太令人失望了。 |

|

阿富汗的当代历史充满了不可思议的创伤,这部影片试图去寻找一个相对稳定的时代里那种安宁,但最后仍没有办法去直接面对真实的恐怖,这一种有意或无意的回避限制了影片的格局,也将许多的情节走向都过度模糊地处理了。 |

|

2019304 百美汇。三段印度歌舞是三种世俗情感的风格化展现,政治巨变下的少年视角。 |

|

阿富汗孤儿院的故事,从阿富汗共和国、与苏联交好到阿富汗伊斯兰国时期,孩子们的成长环境随之被打破。孩子们都是非专业演员吧,表演很自然;剪断苏联联系段很好。不太能接受其中几段印度宝莱坞电影的唱跳,尤其结尾部分还沉浸在管理员老师的悲剧中、就想起了悠悠歌声。 |

|

今年戛纳导演双周,拖到今天才看……比较有趣的是对宝莱坞的化用,而这几个片段也是全片最为有趣甚至是最为明亮的时刻。阿富汗孩子的故事不免令人想到《追风筝的人》,这部电影时代背景稍稍更强一些。比较生活流的叙事,但孩子们的质朴和天真令人着迷。两处变奏恰到好处,既与特定的背景相结合,又重重砸在观众的心头上…… |

|

猜想导演可能是想用喜剧讲悲剧,但无奈结尾收的太扎实没有多译的余地,但如果不是想把歌舞当喜剧的形式出现,那就太可怕了 |

|

我觉得这个电影牛逼导演不可小觑,回到故土的电影人既不矫情也不降低身段,选取了一个独特视角反映阿富汗国家现代化变迁过程里宗教、族裔、武装力量、部落,等等各种陷阱由后发外生型一百八十度转弯,采取了一种民族主义加意识形态的工具和路径向前现代大踏步挂r档,万劫不复,电影主角小男孩就是电影风筝里那种最被排斥的哈扎拉人,那些小孩估计命运都不好讲了。 |

|

子弹打倒了这个国家的明天 |

|

第一次打字幕 所以看了三四遍 到了最后一遍 很多地方才看的比较清晰 三段歌曲很点睛 结尾让很多观众苦笑无语 实则呼应开头的义警神威 梦想正义得到伸张 但现实却是一败涂地 |

|

以模仿纪录的形式,呈现即便在孤儿院这样特殊的机构中,也难免命运的悲欢与社会的动荡。历史总以不近人情地方式渗入个体的生命,唯以歌舞剧的想象来消解现实的残酷与无奈… |

|

来自今年戛纳导演双周的一部阿富汗电影。故事背景发生在1989年苏联政权结束塔利班上台前夕,片中的意象充满了我们熟悉的共产主义色彩。导演的叙事结构相当松散,基本没有戏剧冲突可言,又没有库斯图里卡的那种隐喻在里面。夹杂的三段劣质版宝莱坞式歌舞也有点不知所云,说是创新那属实过誉了。 |

|

孤儿院视角的阿富汗时代变迁,从亲苏的共和国转变为YSL国的那段历史,Hindu幻想式的歌舞片段算是亮点吧,少年视角下的其他部分就显得平平了 |

|

B+/78|#EUFF2019# 以1989年阿富汗孤儿院的有趣生活日常展现伊斯兰革命的年代政治历史。以年代歌舞电影和动作片形式来表现少年情绪,虽然很有意思,但是稍微有点出戏,很打乱情绪,但也许导演就是不想让观众的情绪达到临界点而故意设计的吧。 |

|

最后沉积下来的感觉还是很触动内心的,突如其来的MV真是太可爱了! |

|

观影过程中不断让我想到《八月》,非常有日记的质感,查了幕后果然是改编自私人日记。怎么让影片有日记质感把日记也能拍好呢?首先要有大事,大环境去衬小人物。第二个要在影调上有私人拍摄的亲密质感,比如80年代的胶片色调质感,比如情绪如涟漪一般微妙的手持镜头。还要有让人亲密的意象,宝莱坞。另外还要宝莱坞还承担了升华诗意的作用,也就是写实的作品一定要有非写实的内容点睛才出彩。路边野餐里的野人,还有一部想不起来了,这些是更高级的超现实。只是这个片子里的宝莱坞幻想实在有些...贾樟柯老师的土味儿味道。有同样水平的还有少女哪吒里的白马。另外这是我在mubi平台上的首次观影体验,在这个塔布尔再次改弦易帜的时刻看此片的确别有一番同情的味道。 |

|

这样的题材拍成歌舞片是我尚未见过的,但是处理得不是很好,也许是这个题材的严肃性是无法消解的。剧本太松散。无论如何,焚书的部分、人们突然改头换面的部分是冲击性很强的,我第一次在电影中看到这个历史时刻。 |

|

#欧盟影展#致敬宝莱坞生硬的笑料,结尾孤儿院被战争摧毁了一切。 |

|

喜欢 |

|

我是坚定地相信着艺术的escapism的作用的,相信到忘了对另一些人来说,现实生活的暴力荒谬是让他们逃无可逃的。 |

![豆瓣评分]() 6.5 (217票)

6.5 (217票)