|

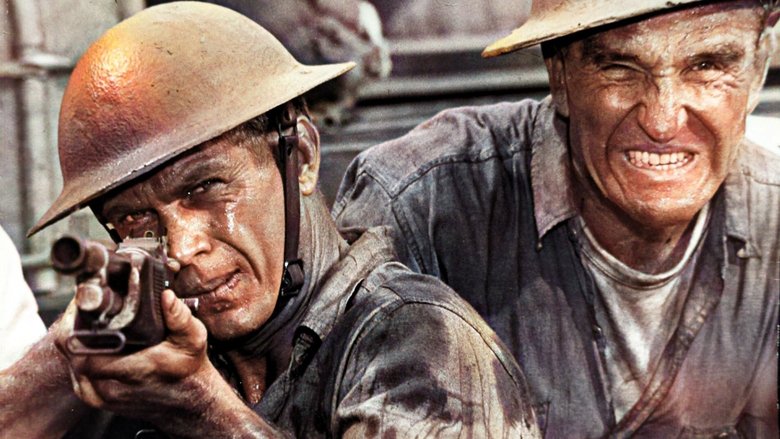

获39届奥斯卡最佳影片,男主角,男配角,彩色摄影等8项提名。说真的,没怎么看懂这部电影,整部电影没有一个重点的主题。外国人眼中的中国旧民主革命?有点,又不是整个电影的全部。爱情?貌似有点。友情?有吧。军旅生活?美军原来这么涣散?总之,这部电影的故事宛如一地鸡毛…… |

|

在好莱坞制片厂生产的电影范畴内看,这片的主题是前所未有的虚无。殖民,革命,启蒙,正义,国家都被解构了,现代性就是非理性的。Steve McQueen没话说了,当之无愧的“King of Cool”。 |

|

本片最难能可贵的就是站在一个还算公正的角度看待这一特殊的历史时期。总体来说对本片还是相当满意的,节奏不错,摄影剪辑也很赞,中间的好几个桥段都让人印象深刻。不过本片还是太长了,中间有些地方有点拖沓。史蒂夫的表演总的来说很不错,阿藤伯勒的表现明明很好却没有奥提,岩松信的表现也印象挺深 |

|

罗伯特·怀斯好几年前就想拍此片,怎奈电影公司一直犹豫不决。最终资金到位后,由于庞杂的外景选景和前期准备工作,以及不巧又赶上了台北雨季,怀斯意识到可能光是正式开拍前就要耗时一年。在公司的坚持下,他被迫同意临时补缺去导演一部作品,就是后来成为整个六十年代最负盛名的影片之一,《音乐之声》。影片在台北和香港拍摄。1965年11月22日在基隆开机。原计划九周内完成,最终耗时长达七个月,剧组成员在淡水度过圣诞。拍摄期间,有十五英尺的摄影船在淡水河上意外倾覆……www.douban.com/note/316257686/ |

|

别的方面好说,战争戏份表现太差。本来用炮就可以把木船炸掉的还要登船,难不成炮连木船也炸不掉。最后船长非要留下来说啥我掩护你们快跑,然后立马扑街。跑出去了的众人又马上跑回来,主角接着说我掩护你们快跑。。。这纯粹就是为了领便当而领便当。你们一起跑不就好了,简直是恐怖片才有的桥段。。。 |

|

根据小说改编,在台湾拍外景后来却被禁止引进台湾,美国人对中国人还是很了解的:一个在美国炮艇上服务的中国工人,被所谓的同胞抓住当美国走狗凌迟。此片拍摄于1966年,正值义和拳狂热在中国复活。四星。 |

|

看了很胸闷的电影。。。影片很长3个来小时但是还是不知道自己要站在哪个立场上看这样的电影,或许心情就像主人公最后说的那几句话。。。PS以前从来没有觉得史蒂夫.麦昆因有什么好看的,虽然不少人说他帅,在这部影片中第一次觉得他还蛮耐看的。。。 |

|

砲艇船艙作為洋華關係的縮影,之巧之深之客觀,竟讓南京事件的入鏡顯得黯淡。悲哀的華語電影,竟然連糾結的民族情節,都未必能拍得過這些老外。 |

|

幹拎量超爛片 戲演得爛導得也爛 又充滿自以為是的白人優越感 |

|

勉强及格。罕见的以北伐战争为背景,讲述美国长江舰队一艘炮艇在长江中段的冒险故事,在台湾和香港取景。作为美国电影,对彼时的中国有相对真实的搬演,无论水手们流连的街巷、起哄或是挑衅美国水兵的群众、国军与美国水兵的对峙、木船围堵炮艇的水战,场面都营造的较为扎实,国语发音也依稀可辨(但中国徒弟是由日本人扮演的),在这点上和日后的《面纱》基本同一水准。美国水兵们从头到尾都挺委屈的,面对共军游击队的敌意要保持克制(不过并未直接表现),在国军和愤怒的群众们面前也一直隐忍不发,万县惨案被解释成新闻战,甚至贯穿全片的水兵们护侨的任务也被传教士拒绝,这种美军在中国尴尬而多余的状态,似乎是影射彼时的越南。麦奎因演了个不受待见的角色,他被上司和同袍嫌弃的原因设计的比较散,作为主角没起到聚合剧力的作用 |

|

因为昆丁推荐看的,叙事扎实,确实很有可看性。相比《北京五十五天》之类对中国的描写也相对真实,当然要扬弃着看,不能深究。前半部分颇为惊喜,但炮艇毕竟是侵略性的角色,后半段在扬威和洗白间左支右绌,也让影片止步于异国风情的猎奇片。 |

|

比较老派的外国人眼中的中国人,看了会让人不太舒服。看点是60年代的美国电影如何再现20年代的上海,因为在基隆跟香港拍摄,布景还是很到位的。我看了有种纪录片的感觉,比较新鲜。 |

|

怀斯对文化的交汇感兴趣。。。西区、音乐之声、砂石号 |

|

信息量太大,说不过来。印象深刻的也太多了~ |

|

百感交集!看的是美国版,很想看看英国版那多出来的40多分钟讲了些什么。 |

|

0723 应为182min版 |

|

非景观化“看中国”,不【刻意】丑化、也不刻意美化(不像后来二战片略有文宣味)。

非英雄叙事,不把故事素材集中戏剧化处理,而是采用比较散文化的呈现方式,更类似于公路片的意思。

片名是什么意思?"sand pebble"是炮舰名字San Pablo的双关语,所以the sand pebbles指的是舰船上的船员们。

男主忍痛射杀助手那一段最让人唏嘘。助手的演员是日本人。Maily不仅英文好,而且熟知美国历史地理,比今天多数美国人强多了。演员是泰国人,还出版过小说。

7个月的港台外景拍摄(基隆海真美啊~ |

|

史蒂夫麥坤的角色設定很棒。 |

|

有着西方中心论的傲慢自大,一个武装力量闯入别国领土竟然能说出别人反应有错且有阴谋,在冠冕堂皇说出为保护美国人性命才能开火的时候,又罔顾生活在此地人的生死。还有着战后冷战思维的历史改写,不仅彻底颠覆南京惨案与万县惨案等背后事实的真相,还用拍摄时的政治思维在片内虚构刻画对立面。上半段鲜少的呈现了一种生态,在殖民中与当地人的奇特运行模式,特别是机械的大量出现,造就了一种机制的凸显,可以说有着独特的着眼点。但后半段转到悲情故事时,为了突出渲染自己的悲苦,即刻意拔高对方,又显示自己的虚弱,就太过于改写事实,只注重一种历史形象构建了。并且最大的反思人物,牧师的死亡将对帝国主义的批评消泯于看似战争混乱的虚无中,使电影又回到了牧师所嘲讽的英雄主义与武力背后的沙文主义之上。而更大的问题是,男主始终面貌模糊。 |

|

音乐之声的导演居然拍出一部结实遒劲中国题材电影。为经典好莱坞的工艺标准鼓掌!这是一部美国/西方反思对华政策/涉华行动的电影,反思的结果是绝望的:所有西方的人的尝试,都湮灭在长江浊水之中,最后他们不是死了,就是跑了。就连跨种族的爱情,也以死亡和凌辱收场。你不能要求一个电影更看得更清了 |

|

--1-- |

|

3 stars for McQueen |

|

好看,影片立场不偏不倚,人物塑造也较为丰满,麦奎因的角色塑造的真好…… |

|

反省战争和美国人自身的最好的美国电影之一,批判性十足。拍《音乐之声》就为了攒钱拍这个,佩服。。可惜当时特殊历史时期没法在大陆取景,不然长沙就能载入影史了。。 |

|

秦沛那时候好嫩 |

|

在别国内河横行,你们才是强盗。 |

|

在某些方面导演比中国人看国人看的更深,没有现代化的进步一艘外国炮艇碾压的事件依然会发生 |

|

以老外拍中国革命的立场看,这是立场把握得最好的一部 |

|

如果不带成见的话,本片挺客观。外国炮艇深入他人的国家,犹如异物入体,处处都是排异。 |

|

也许是最早在台取景的好莱坞大片,对西方在亚洲的存在抱持强烈的悲观与虚无,感觉像是预示了越战对美国信心的打击。 |

|

第三十九届奥斯卡金像奖最佳影片提名 |

|

3.5/5 |

|

'I was home. What happened? What the hell happened?' |

|

这部电影把国人的人性刻画的非常深度,虽然说的是上世纪二十年代,但当今国人并未有多大变化 |

|

一般般吧,没什么意思。coolie,coolie的听着真别扭。美国人的意识里,情节就聚集在女人啊,酒吧啊,什么的上面,没什么意思。 |

|

美国人高居道德主义拍摄的伪善之作,中国人是刻板不开化自相残杀等待被拯救的,而美国佬来这里受伤了,可笑,他们要反思怎么不说说驻军在中国是来干嘛,签订的不平等条约是怎么来的 |

|

3小时。。 |

|

赫曼喜欢炮艇上轮机的工作,他培养中国小伙工头是耐心和友爱的,他鼓励这个小伙勇敢的战胜那个美国垃圾,看到暴民折磨他时不忍心让他受苦,亲手结束了他的生命,他朋友对待妓女美丽是真心相爱的,愿意花大价钱赎回她的自由。反观北洋时期的仇恨宣传,让更多的国民民族主义爆棚,他们恨洋人,同样恨给洋人打工的中国人,折磨殴打唾弃。而美国炮艇艇长更是国家利益至上,饱有着大国的傲慢和狂妄,颐指气使独自向中国军队开枪,并没有得到全艇人员的响应,中国学生兵和美国艇长都是为了各自国家的利益而死,而赫曼是为了保护女教师,自己的女朋友,掩护她逃跑而牺牲生命。你爱国家,但是你爱你的人民吗?是更关心人的利益,还是各自崇拜各自国家的利益,这也是后者给双方带来民族隔阂和国家敌视,而对人的关爱和理解更能让人类融合和文明。 |

|

不知道要站在哪一边 |

|

太有意思了,值得寫篇論文的那種。。。

有亡者之師一樣的虛無感,如果要跟最近看的一部片子比較的話 |

|

橡树HD原声中字1080i美版,只能说这是一部很棒的影片,值此建国70周年之日,希望祖国永远强大,长沙不是西贡,上海也不是曼谷,铭记那些为新中国抛头颅洒热血的先辈们。 |

|

不好看 |

|

航海,寻芳,然后误闯入一场革命…… |

|

我老师的uncle是故事主人公的原型!!!! |

|

182min版 第一次看到讲中国这么清醒的好莱坞 带着霸权原罪的美国人被混沌的中国吞没从一开始就被劳工腐化 炮艇精神那么虚伪 McQueen意外很帅 一个正直的人只能正直地死去从一开始餐桌自白就谶语了 啊要是能在大陆取景就好了 指着台湾风光说长沙还是很... Holman最后说I wish home 欲哭无泪 |

|

很奇怪的视角和讲述,大概不能脱离时代吧 |

|

7.6/10 |

|

太长,前半部稍好,有血有肉,后半部为了悲剧结尾硬把矛盾冲突挤在一起。除麦奎因外表演均程式化。 |

|

0 |

|

美国人眼里的旧中国,可以和时下对比下,哪些变了,哪些没变。电影看得很压抑,90多年后的今天,有些东西还是没有改观。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (299票)

7.7 (299票)

![IMDB评分]() 7.5 (17,295票)

7.5 (17,295票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 7.20 (热度:11.74)

7.20 (热度:11.74)