|

稳定发挥的法哈蒂。没有好人坏人,只有陷入道德困境的平凡人。从小小的拾金不昧事件扩散出层层涟漪的戏剧性。接地气的剧本让人感叹:我们每天发生那么多社会新闻,国产编剧却永远只会写鱼子酱法拉利... |

|

当有些品质已经丢失很久的时候,我们看谁都像傻子。 |

|

不是法哈蒂第一梯队的电影,更像是《推销员》《过往》这个档次的伦理片,主角依然是道德困境中无法自拔的伊朗人。题材不够新但娓娓道来的叙事以及起承转合都十分精准,演员调度也厉害,这片里小男孩又是个大杀器。法哈蒂的《伊朗道德困境百科全书》感觉又因此片多了一卷。 |

|

#cannes第二场# 法哈蒂熟悉的题材,室内+家庭+社会批判+罗生门事件。要表达的线太多反而失去了重点,给人一种非常混乱的感觉。 ps中间儿子哭的时候,枕头上出现金棕榈标志,这渴望赤裸裸… |

|

3.5;剧本是典型的法哈蒂式层层缠绕,承认过于drama之余,也不得不佩服他写故事的能力,将一个涟漪引发另一个涟漪的动荡编织得密密实实,观众能很直接地感受到设计文本的刻意与用心——但这也正是他独有的个人风格吧,且将此矛盾冲突的风格渗透到群体人物的架构中,还是适切的。一个并不完美的小人物如何踏进由私心、公权机关、民众、媒体共筑的光环,最终在谎言的幻景中崩塌,唯一能保住的唯有面对口吃儿子的羞愧——道德再次发生作用,他也将再次踏进新一轮的道德困境。 |

|

这不就是很标准的法哈蒂电影嘛,他的电影 纪实的题材,线性的叙事,悬念的氛围肯定是要有的,然后第三者的闯入也是要有的,人物肯定是要说谎的,而且还要为了圆谎编造出另一个谎言。最后人物肯定是要面临两难的道德困境啦,然后在主角依旧处在困境之中,而你看得正起劲的时候电影戛然而止,完美嘿嘿。 |

|

Too much drama for me. 到了后面,才意识到最开始的才是最单纯的影像,而我们已经无从想起,意识模糊了。多处新媒介的介入。在法哈蒂这里,真相的表达是一种口吃。说点题外话,法哈蒂真的是最可以拍大陆题材的人。 |

|

tag:伊朗,2021,戛纳。2021戛纳评审团大奖。虽然法哈蒂真心不懂社交媒体(推荐法哈蒂看看《不要抬头》……),不过剧本还是挺扎实的,写得最好的两个点,一是众人“慷他人之慨”式的逼债权人撤诉,二是父子那段致敬《偷自行车的人》。不过剧作上问题也很明显,跟《一次别离》比还是差点意思(不过这次最大的一个进步是,终于没再隐瞒关键信息了)。法哈蒂写得最好的还是中产故事。给评审团大奖就略有点过誉了。 |

|

细枝末节的片段里依然能感受到法哈蒂讲故事的张力,人物无意被迫陷入道德困境。但整体下来还是冗长到几度令人昏睡过去。 |

|

被无奈粉饰的高尚,被无端揣测的善意,依然是法哈蒂式的道德困境,循序渐进的几番波澜将观众拉进源源不断的漩涡。

ps:怀念设拉子的风景,好想再去次伊朗。 |

|

典型的法哈蒂式故事,被环境绑架的老实人甚至没办法证明自己的“善行”,故事中营造的惨和虚伪突出了整个社会情绪,对留言的偏信体现对政府部门的不信任,以及热衷于批评他人道德的现状,同时也是对自媒体的一次批判,小人物没办法决定自己要成为什么,一个英雄、一个工具或一个坏人 |

|

3.5。典型法哈蒂式道德困境,刚看完本来觉得剧本还是很扎实的,但是一想到自己前半个小时几乎完全睡过去直到电视采访那段才清醒,却又好像没有影响对故事整体的理解,这就有问题了 |

|

阿斯哈·法哈蒂的故事俨然已经有了自己的个人标签,也搞不懂这是他的桎梏还是他愿意一以贯之发扬光大的特色;一个英雄在我看来就是讽刺,在我看来只是一个垃圾。在法哈蒂为了经营他的道德困境,需要塑造影片中所呈现的男主角的模样,然而这及其片面,因为只要呈现更全面的男主之后,这个故事就难以成立,这是法哈蒂的诡计,但是这会让观众难以接受这个故事。男主为何离婚?男主负债的具体原因?他的女友为何愿意这样对待男主?哪怕就是法哈蒂呈现的男主,其实也及其矛盾,一下子是个道德洁癖,一下子却出口成谎。一切为了故事能够顺利进行,其实磕磕碰碰,令人厌烦。 |

|

比较普通了。 |

|

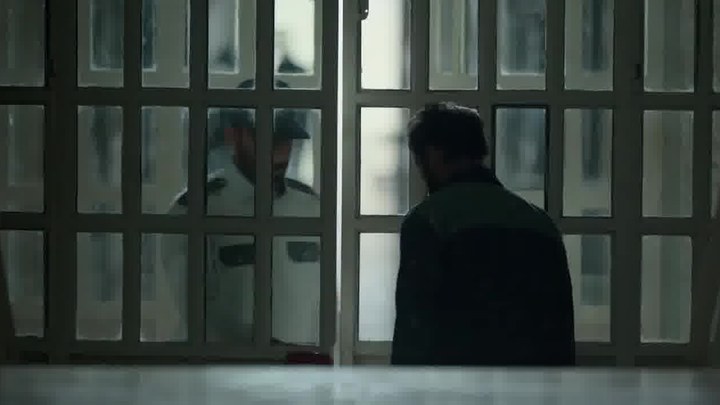

剧本实在是太精彩了!一个不算谎言的谎言,慢慢的累积,不断用越来越大的谎言取掩盖,直到无法挽回。一个英雄,被不断地裹挟,失去了一切,回到了狱墙之中。无法将错误拉回是多么无力地一件事,果然还是应该足够真诚,因为它无坚不摧。 |

|

属于看了开头就能猜中剧情走向的类型,但是边看还是边感慨剧本扎实又精准,触及到的许多问题都非常能relate。最后主角愤慨「我要的不是钱,是我的honor」的时候我真的很想破口大笑 |

|

当你有用时,你就是英雄;当你没用,你就是狗熊。 |

|

伊朗的这种社会政治设置,文化特点,使得人们把大量精力耗费在彼此无效摩擦上,把人搞得精疲力竭,文明没有提升的可能。 |

|

道德绑架+媒体生事 |

|

就是你能想象的那种法哈蒂电影,谎言让人物陷入道德两难之间,集中火力去塑造男主角这“一个英雄”。最后的收场也是意料之中,前一秒是口痴儿子的神来之笔,下一秒就是一如既往的尊严主题。反转反转再反转的真相,这一回,我们日常的新闻热搜也可以法哈蒂了,就像前几天的病毒感染者找儿子和昨天的寻亲男孩自杀,反转到最后,所谓的真相可能只是媒体想让你看到的那一个。 |

|

1.好久没看阿斯哈·法哈蒂导演的电影作品,仅开头几分钟就让我找回为我所青睐的真实生活感;2.为了理清一些情节线索,前二十几分钟反复看了两三遍;3.看着电影里的谎言矛盾冲突逐渐纠缠在一起造成难以妥善解决的局面,再想起今天在网络世界看到有人希望发生更多恐怖事件让某些他不喜欢之人遭殃的评论被很多人点赞,我又一次深刻意识到 在这个现实世界里 我那希望人类能友好和平相处的心愿是如此的不切实际,我的眼泪便无奈地流了出来…… |

|

去年戛纳电影节评委会大奖,金球奖外语片提名,导演曾以《一次别离》等风靡世界。本片依旧继承了作者的“社会伦理”主题,剧本写得扎实,层层递进。只是就事论事,在主要人物精神、情感上开掘欠缺深入,难以令人共鸣。 |

|

其实是一件平凡小事,但挖的比较深 |

|

这种男的怎么值得女朋友死心塌地?! |

|

2.5 很常规甚至完全套路化的法哈蒂式叙事,几乎是对《一次别离》的一次复制(甚至最后一个固定长镜头的调度设计逻辑都一模一样),流畅的手持调度保证了观众在观影过程中的投入程度(所以是“好看的”),但却又能意识到强烈设计感(工具角色和顺拐情节,回看《一次别离》几乎每个主要角色都是有层次的,到了这一部除了男主全是纸片人),失去了“道德困境”应有的现实重量。当然更重要的是,当一个创作者开始为了电影节和市场而创作时,就真的很难respect了。 |

|

依然是法哈蒂擅长的道德困境电影,和法哈蒂之前成功的作品基本是一个模子刻出来的,把有瑕疵但又有强烈道德准则的主角放到一个精心设计的道德陷阱里来产生戏剧冲突。但老是这么个搞法未免过于自我重复了吧。 |

|

成也法哈蒂,依舊是招牌式道德困境,在尋求出口的過程中不斷向內坍塌,敗也法哈蒂,是招牌也是創作惰性,和別人比,始終水準之上,和自己比,距《一次別離》《推銷員》時期已有千里。 |

|

电影宫困死了一堆人,硬没几个好意思踏出去。老好人电影看腻了,想看好公民电影 |

|

脚踏剧本祥云,现实主义一路开挂的法哈蒂不光瞄准身处民法刑法不分、政教合一的伊朗社会底层小人物的道德困境,还把子弹扫向监狱(法制)、电视(传媒)、慈善基金会(公共事业)。这盘野心大棋直冲冲地把粉饰为天堂的伊朗国家行政机器死板教条、明哲保身的弊端射击得千疮百孔。

你以为那是展现英雄的尊严,其实只是被贩卖怜悯的道具。洞悉一切的孩童结巴口吃,寓意内心明知所有的民众迫于体制只能难以启齿。 |

|

肯定是法哈蒂最好的作品之一。剧作完整无缺、环环紧扣,坍塌得意料之外情理之中。既是一出社会剧、道德剧,也是关于伊朗官僚机构、社会信任、信仰分化的全方位展示。于法哈蒂而言,审判者不再是法官、体制甚至真主,而变成了大众。后真相不仅是对观者的考验,也是对经验者的考验,如何在不完美并被无限放大、扭曲的人生中,抵达一种真正的道德,法哈蒂有他自己心目中的英雄。 |

|

三星半,片子挺好看,松弛有度,节奏感强。法哈蒂特别擅长描摹普通人骨子里的那分偏执,也擅长广角扫视多方表现。但冲突构造略嫌刻意,债主(男主ex连襟)的恨意不够有说服力。

之前刷到新闻,有点震惊。法哈蒂被一名女学生指控抄袭,目前据说法院判决罪名成立(法哈蒂律师声称判决不是final)。

该名女生2014年参加过法哈蒂的workshop,向全班present了自己根据一则地方新闻而构思的故事大纲,后在2018年某电影节放过她拍的纪录片。女生声称:2019年A hero开拍前,法哈蒂叫她到办公室,要求她签署文件,证明她纪录片的构思是法哈蒂的,她签了。——我搜了一圈英文报道,看了些细节,目前倾向于相信这位女生。

法哈蒂的片子可能确实拍得比该女生水准高很多,但完全否认和抹杀人家的credit,这是恃强凌弱,更有可能是藐视女性,我不能接受。 |

|

所以我现在看各种新闻都看看,谁知道后面的真相到底怎么样 |

|

将人放在矛盾、多种因素错综复杂的境地里进行道德审判始终是阿斯哈法哈蒂电影的母题。

一个人在处境很好的时候,做出善举是很容易的;当处在困苦的境遇时在挣扎斡旋中选择善良,才是勇气的体现,也是平凡世界里大多数人面临的情况。

最英雄的举动是最后为了维护儿子的心灵,放弃了自身荣誉,也不惜和监狱长动手。

想到《第九区》里那个第一时间逃命而后返回去营救外星人的小人物式英雄。那时好像是十几岁,第一次对好莱坞式和东方式的英雄产生怀疑,明白过来懦弱和英勇在一个人身上是共存的,取决于在颤抖、挣扎后我们最终的选择

爱>名誉>利益。虽然爱自己会给我们带来些许温暖和启示,但当我们真正爱他人的时候,才爆发了爱的全部力量。因为喜欢的本质是得到和吸收,爱的本质是付出和牺牲。经常感叹于女性的爱才真正体现了爱的本质,古典而高贵 |

|

因为籍贯问题,总忍不住和阿巴斯比,但差距太大了,阿巴斯永远不会有这么脸谱化的人物。 |

|

1.5 / 关于虚构与影像最陈词滥调的诘问,终究脱不开奇葩说大电影的本质。矛盾从内部展开然后像程序一样不断loop,人物根据剧作要求智商随时上下线,一边走马灯社会万花筒一边堕入“每个人都被困住了活着都不容易”的迷思。唯一的意义可能是有着投向口吃之人、被顶替被代表之人的一瞥。然而叙述者在替观众修剪思考的枝叶时有没有考虑过这种全知控制也早已失去了乐趣与开放性?放在今年戛纳横向比较,相当于是超低配《圣母×法兰西》wanna be。最后当然是恭喜奥斯卡掉提啦~ |

|

这个社会是如此地颓丧、黯淡无光,以至于它发疯一样地需要普通人的善意和“正能量”故事。与此同时,这个“普通人”又不能是一个真正的人,他得360度无死角地道德上完美,否则下一秒就会被抛弃。日常琐碎的争吵、挣扎、纠结、妥协,这120分钟都把普通人从深渊中揪出来再扔回去的绝望感 |

|

过于清晰的道德困境设计,过于卡点的模版剧本,拍摄也颇为寻常。这种品质的电影肯定不能说是“生硬”,但可以说是“熟硬”了... |

|

影片从始至终营造的主角被还包事件所影响的一些列纠结的氛围,太过于主题先行。观众无比明确地知道接下来所有为道德高地塑造的困顿境遇,所有人物出场和故事发展都是为了顺拐而发生,缺失了信任感。而影片从一开始就应该说清楚的,男主角入狱的缘由也是加速他形象崩塌的因素(债主的介入)却不清不楚。这种纠缠不清的状态是由大环境和主角自身双方共同促成的。影片出现了智能手机,但人们却好似不会智能的使用,比如存留证据,人物停留在较为原始行为的状态。到底是一种批判还是为此故意偏执的设定?我比较直观切确定的感受是,这样的困境或许只能存留在较为原始封闭的环境中了,重复的不新鲜的议题也让人疲惫。 |

|

法哈蒂量产作。 |

|

其实没有那么差,只是离预期差太多。大段大段的废戏,凑时长吗?故事梗概比正片更好看,我想已经很说明问题了。 |

|

金币是要干净的,英雄是要无瑕的。以为路边的横财是真主的考验,应对荣誉的诱惑才是更大的功课。以为成为了英雄是道德的奖赏,陷进舆论的风暴才是品行的测试。他要的奖励不过是亲自找到失主,却牵连出监狱,慈善机构乃至全民的良心叩问。他的筹款拯救了即将绞刑的罪犯,谁又能来拯救囹圄里口吃的英雄? |

|

看的时候总会想起陈凯歌。2.5. |

|

法哈蒂就是有这样的魔力,在一出八点档狗血剧情中去尽情展示普通人的道德困境,男主好性感啊。 |

|

一种微博电影:“再等等吧,可能有反转”嫁接进Farhadi的男性尊严叙事中,尽管无聊,从中倒确实能带出好几套事件脉络的运行机制。有趣的是,这些公共场景全都承担着与它无关功能,于私下的道德中做法律的审判。与男性尊严配套的是银幕时间的分配,开场完整上楼的长镜头抢占了真正拾捡包裹的女性的时间,她下楼被快速地剪断了,到了末尾,意外地将大段的陈述时间分配给了口吃的儿子,不出意外地也是要被删除的。 |

|

2.8 可怜的小孩,邪恶的视频。大众媒体之恶,让古兰经前再无真相。英雄之举就在于终于拒绝成为媒介的帮凶吧。一个又一个连环、叠加的道德困局,编得很好啊法哈蒂下次别编了。短评里批判男主的正属于法哈蒂想批判的吧。 |

|

很漂亮的道德困境,尤其最后男主角拼死删掉视频以致继续陷在困境里的做法,是一种人物成长,也很好地解释了女人愿意追随他的原因。 |

|

故事不可信。 |

|

#SGIFF#冲奖模板电影的完成度能这么高,真的很佩服,全员演技在线,几乎毫不费力就完完全全地进入主人公的世界,跟着主人公一起经受人生的大起大落,全场不断发出笑声和god,也是新加坡国际电影节掌声最热烈的一场。

男主角不知道能不能凭借导演的buzz提个奥斯卡。 |

|

3.5 非常法哈蒂的法哈蒂,虽然会暗暗嫌弃他抄自己作业抄到过分,但环环相扣的戏剧设置确实是稳的。 |

|

是法哈蒂,甚至是伊朗电影驾轻就熟又屡试不爽的题材,陷入道德困境的普通人在私欲和公理中周旋直至筋疲力竭,你说手法有多巧妙或者拍摄难度有多大都不尽然,但奇怪的是几十年了,只有伊朗电影一直坚持走新现实主义的路子毫不动摇,当然西方对此的迎合也成就了伊朗电影自己的路径依赖和困境。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (6663票)

7.6 (6663票)

![IMDB评分]() 7.5 (30,900票)

7.5 (30,900票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 97%

烂番茄: 97%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 7.37 (热度:11.94)

7.37 (热度:11.94)