|

对这部片子的评价很纠结,一方面觉得它没有深入去探究梅艳芳的内心世界,只是浮于表面的描写,另外一方面又被梅艳芳的真实经历所打动,观影时有时感动有时疑惑。

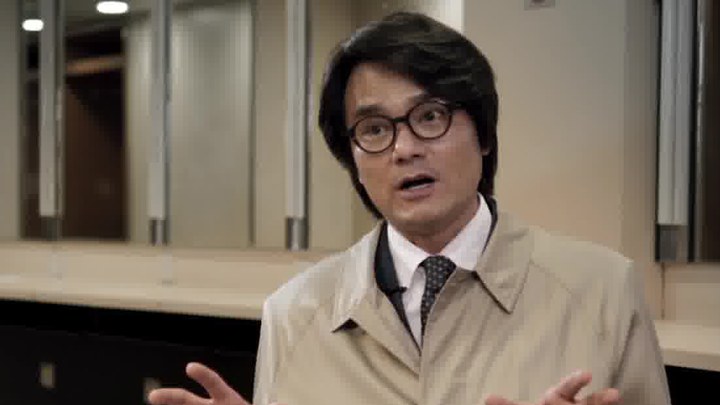

王丹妮的表演是及格的,很多造型和神态都很像梅姐,尤其是最后穿婚纱的部分,演唱部分也不错。但是她身高实在是和阿梅差别太大了,又总是穿高跟,日本酒店的大门都快装不下了......并且可能是因为演员本身比较年轻,没有演出梅姐稍年长时的状态,稍年长时的表情和语气和刚出道时基本没有差别,让人有些出戏。 |

|

好像什么都讲了,但又好像什么都没讲…隔太近的人物传记好难拍… |

|

一边吐槽流水账一边哭的稀里哗啦,我不太能够分清究竟是电影的原因还是梅艳芳的原因…… |

|

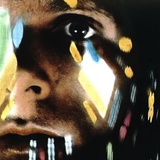

对事件的高度尊重与还原,资料影像和现场拍摄竟然高度重合,路演场,梅艳芳扮演者王丹妮为此接受了一个人的训练营,没想到里边有几首也是王丹妮自己唱的。张国荣出场的一瞬间全场唏嘘,两个人互相不想让对方担心结果都在最漂亮的时候走掉。色调看出来有特意致敬上世纪的香港,霓虹的色调。 |

|

为什么不是关锦鹏来拍……这个导演拍得太新太商业了,而且哥哥的演员是什么鬼!为什么会那么猥琐!一点都没有哥哥的忧郁和温润如玉的气质,不说他是张国荣我真看不出来。。

但是女主挺好的,抓到了梅姐的倔强和落寞。就是中年后很拉垮,不如后半段让袁泉来演。

虽然我这不满那不满,但梅姐真的很值得爱值得记住。 |

|

槽多无口 这个时代和社会不配 梅姐泉下有知应该也会被这出不知想讨好谁的苟且闹剧再气死 从选角到剧本到剪接 没有什么是不差的 影片能呈现的梅姐连冰山一角都算不上 大量根本不敢说的事、不敢拍的人 还要基本上没有人物出现真名 excuse me?!梅姐的徒弟们在片尾credit就真的被统称为徒弟 尊重呢?混合真实影像不知是勇气可嘉还是居心叵测 活生生的梅姐(和哥哥)只显得这部电影和部分演员更加差劲 最搞笑的是 看似最用心的最后一场演唱会婚纱戏 我的天 梅姐的行头和真实片段里的完全不同 电影里的婚纱和珠宝相比之下便宜暴露无遗 既然都放了真实片段为什么就不能照着做一下呢 都拍了两亿了不差这点钱吧 然后杨佑宁本来就没好去哪 还被坑来这里 我都想替他哭 说不完了 两星给中岛步白只fish分吧 中岛步真的帅 |

|

还不如重映梅艳芳的告别演唱会。 |

|

超出预期的一次完成。立项时深知有些东西不可能(还)有机会拍,有些东西暂时不能拍;于是“曲线救片”,转而聚焦她生命中几个最重要的时刻- -对舞台的钟情、最重要的电影还有决意奉献与给予;虽有遗憾,但也算讨巧。猎奇的传闻、秘辛、分歧先抛低一边,却将所有心力放在“香港的女儿”与“演艺圈大姐大”之上;那一幕幕由各种大牌撑起的cameo,还有数个台词里面闪现的名字;大家挂住她不仅仅因为她,也因为那背后美好而又黄金的年代,和超出作品之外的人性光彩。王丹妮证明是惊喜,因为在外形完全吃亏下,却下苦功抓了神韵,态度难得;廖子妤和刘俊谦的诠释,和千FA的“华星人演华星人”一样让人津津乐道。【看的时候觉得差一首《梦伴》,全场大合唱竟然了了心愿;眼泪夺眶而出,圆满】 |

|

相信自己,你的所有情绪或感动都来自阿梅本人。 |

|

若以張曼玉在《阮玲玉》裡的神級演出為標準,王丹妮其實並不差,有兩幕我甚至覺得演員已經超越單純「似唔似被扮演者」的階段:第一是舞廳首次和哥哥一同登台獻唱;第二是梅姐最後一場演唱會裡的那段獨白。王丹妮在那兩場戲裡是沒有「消失」的:前者是王丹妮作為新人出道的心境,如果是她,面對和梅姐同樣的情況會怎麼做?而後者則是作為扮演者的王丹妮從未遇過的狀況,那時候,出現在她臉上的是一場「戰爭」,一場故意要被識穿的虛假表演,沒怎麼改變的容顏所帶出的間離效果正正告訴我們,梅艷芳是不可能被原樣複製的,王丹妮必須重新掌握這副身軀的主動權,對抗依附於身上的亡魂。導演既不相信電影,又不相信演員,所以只能不斷以穿插歷史影像和流水賬的方式來製造催淚時刻,觀眾會被感動完全是因為那是看似轉瞬即逝,實則深深銘刻於腦海的回憶片段。 |

|

失语,这个电影难看得仿佛不需要导演 |

|

最多科普片,梅姐的粉絲不會滿意 |

|

过程中真是各种泪目,结束更是一个爆哭。当然,倒也不是影片有多好,只不过由之想起了曾经的梅艳芳,以及那个满是回忆的童年。影片本身真的太普通了,如此的浮皮潦草,毫无重心,好像一个大型人物流水账,你哪怕就拍那场谢幕的演唱会,应该也会更精彩一些吧。现在的感觉基本就是什么都想拍一点,却又什么都不能拍太深。连众多角色的名字也只能用英文名代替。除了去世的张国荣可以用全名,也是太刻意了一些。以及,我也觉得这片稍微有点消费张国荣了,为什么会在梅艳芳的电影里,拿那么多时间讲张国荣的去世和葬礼,也有些太明显了。感人的部分,其实都是属于梅艳芳的部分,终究,是部有些可惜的电影。 |

|

为什么不直接拍纪录片呢? |

|

原来快歌是唱反叛,慢歌是唱唏嘘 |

|

拍得很是平庸,Leslie随便找个人乱演一下,又拿最惨痛一幕暴击我们。但梅艳芳已经蛮惨了,又不忍心看她比电影里更惨的人生。八了那个日本男朋友,我去,原来是百度词条“渣男”举例代表,电影也太美化了,梅艳芳死前还去见面也是真的。掌掴事件这种出几条人命的事,啥都不敢写,导致分手戏也毫无道理。无良梅妈也没出过场。这种传记片,还是等所有人都去世了再拍吧 |

|

不打分是对梅艳芳三个字最大的尊重了 |

|

和《波西米亚狂想曲》如出一辙,优点都是来自戏外原型,比如人物传奇,音乐好听,槽点都来自戏内主创,比如表演稚嫩,故事平庸。在传奇巨星的星光借力下,没有拍出新意,那么还不如不拍,纪录片它不香吗? |

|

各方面都非常不自然。张国荣这个演员是大败笔 |

|

让我们感动的不是《梅艳芳》,而是梅艳芳。 |

|

没想到BIFF闭幕片比开幕片还烂,看完也确实蛮感动,但所有的感动都来自于梅艳芳本人,和这个烂片毫无关系,越是被梅艳芳本人打动,越对这个烂片子感到无语 |

|

这种比较近的传记电影是免不了有些流水账,毕竟有些人和事不能全拍出来,可以理解。电影没有胡乱夸大编排,给了梅姐充分的尊重,但是情节不够细腻生命力不足略显平淡。

主演能抓住几分梅艳芳的神韵和性格特质,表现挺不错的,就是后面年龄感和阅历没有体现。很喜欢早期舞厅的那场戏,有原型初生牛犊不怕虎的感觉。张的选角则不太像,可能因为是配角。

电影的高光在穿插的梅艳芳真人影像,尤其是末尾的婚纱舞台非常感人,敢拼敢闯不屈服于命运的梅艳芳,香港的女儿。

电影可能不太能让梅姐的忠实粉满意,但是能让不太熟悉梅艳芳的年轻观众看到她的一生,进而去了解她真正的生平,这是它的意义。总体上是一部合格的电影。 |

|

为什么不边看百度百科,边听梅姐的歌呢? |

|

不知是否导演访问梅姐亲友搜集资料过多,整个人战战兢兢不敢取舍的样子,大牌演员也要给足露脸机会。随机穿插真人影像更是严重决策错误,在演员功力不够的情况下只会让人不停出戏好吗?不如直接剪纪录片。还好不花钱( |

|

单薄是肯定的,阿梅的真实经历他们敢拍吗?拍了敢放吗?不能理解这个项目是怎么立项的,还不如在香港或者海外上映,说不定还能做出一点点还原。两星给梅姐本人,希望资方不要再搞这样别扭的项目了 |

|

有空不如b站看两小时梅艳芳演唱会…… |

|

粤语原声版。要在140分钟内讲述梅艳芳一生的故事简直不可能,删掉、跳过大量不敢讲、不好讲、不能讲的部分,剩下的也难免流水账化。五年十年地走马灯跳戏。无论是情史还是事业都有改编避嫌处理。每个观众心中都有一个梅艳芳,在我心中她永远是唱《血染的风采》的梅艳芳,是香港精神的体现和象征,她的陨落正和香港现状贴合。没有也不敢有这部分的梅艳芳传记片是不完整的,更是虚假、不成立的,也是不敬的。穿插的梅艳芳本尊影像片段既是全片亮点,也是败笔。既让观众再见高清梅艳芳尊容,同时也清晰地看到女主角和梅艳芳在各方面完全是两个不同的人。女主演身高比梅艳芳高很多,却在除电视台访谈那场之外的大部分戏里,眼神和状态都太过拘谨、不自信,气质就输了。现在拍梅艳芳太早太难,若有完整充实的访谈+资料纪录片会好很多。 |

|

因为人而哭,不因戏而哭 |

|

中国社会对“人”字欠缺研究,就像豆瓣标注“爱具体的人”那么多天,广播里奇怪的吵架依然没有少。由人情交织的伦理社会里,人情是做事的最强动机,我们无法客观对待喜欢的人,也无法对讨厌的人就事论事;我们一边造神,一边贬低身边的人。有了人情,才有了这部电影,也因为有了人情,他们无法平等凝视“梅艳芳”,无法使用逻辑推演一个有血有肉的“梅艳芳”,在灯光面前,他们畏惧晦暗的影子,在时间面前,他们畏惧不悦的记忆,最终他们是无法面对那复杂混乱的人情关系,才把电影仅仅拍成了一则干瘪的生平简介。 |

|

10/31 上海环球AMG/// 7分,我哭了,很多人都哭了,别和我讲电影技法,我喜欢就行。 |

|

人是彩云易散琉璃脆,片是皮毛浮流水。

人们总习惯将对真实人物的光环与情感,

移情成为人物传记作品的襁褓与护盾,

这赋予了偷懒的创作者以底气和纵容。 |

|

慢歌唱的是唏嘘,快歌唱的是反叛。 |

|

因为淋过雨,所以想为别人也撑把伞,梅艳芳小时候吃过太多苦,所以更懂如何为善。现在太多明星拿慈善公益做人设,反倒丢失了一颗真心。突然想到一直在建小学的古天乐,现在的他,有几分当年梅艳芳的影子。 |

|

从《心债》开始,一字,一句,一曲,一世,就这样爬上心头,似是故人来。这是梅艳芳的传奇,也是港乐、港星、港地以及我始终眷恋的岁月的传奇。被那些光辉普照过,说没有情怀加持,自不可能,但情怀之外,再半懂不懂的往事,也是一段奇妙新知,那是用来触景生情,见人知事的,所以不妨碍跟着她,三山五岳,大风大浪地去。阔别多年,有时想起梅艳芳,会念起那份江湖侠气,看她在戏里,面对非议、歹意与逆时,磊磊落落坦坦荡荡,只觉这人世悠悠,真难,也真带劲。演这样的不世巨星,难过登天,但王丹妮给梅艳芳添的那种温软,意外地受用,那个年代的古早口音,也是她模得最好。舞台已嫁,回眸那句拜拜,旷古烁今了。在当下纠集这样璀璨的阵容,穿插乐坛影圈前尘往事的剪影,一幅幅迷恋的面孔掠过,真是大梦一场不愿醒。三星半。 |

|

传记片很难拍,电影切入的角度看出了创作者的善意,没有刻意强化其他角色负面的标签,强行制造太多冲突,可能有人觉得平淡,但我反而觉得看到了很多美好。梅艳芳的仗义、对朋友的豁达、对社会的无私,都源于她的个人成长经历,从小她跟着姐姐在歌厅驻唱,比同龄孩子早熟,也更坚强能吃苦。她从成名后,一直有人在帮助她,支持她,她知道感恩、知道回报,就像她对刘培基说的:“我四岁出来赚钱,长得没有足够美,如果没有你们支持我,我也不会这么成功。” 变幻动荡中的香港正需要这份有香港印记,永不过时的信念与善念,一起度过难关。 |

|

编年体传记片,经典场面一一复刻,也插入了必要的纪录片段,不违和。演员神似,虽然比较大只,但更凸显女主角地位,也不是不可。张国荣的演员,一开始觉得不像,但越往后看越觉得动态像,很不错啦。从2003年张国荣去世那里开始哭哭哭。我觉得这个票房好的话,一定会接着拍Leslie的。看的粤语版,超让我意外惊喜的是还有狄龙一个镜头。女人如花花似梦,夕阳之歌,永远的Anita,芳华绝代!! |

|

走马灯一般的传记电影,不合格。抵不过最后一句“bye bye”。 |

|

大概是最愚蠢的一种剧本做法,简陋到梅艳芳年表式流水账,后半段拍得也很敷衍。吃相最难看的,大概就是纪录影像和电影素材的混剪,不断提醒着观众——王丹妮和导演只不过是一部本应更真实更卖座纪录片可怜的赝品。可悲的是,我明知这一切是在消费记忆,消费那逝去时代和那些故人,但不免仍会动情,仍会唏嘘怅惘。仍会更愿意活在这电影里,而非当下。 |

|

王丹妮和梅艳芳多少还有几分神似,刘俊谦和张国荣就实在相距甚远,从对两人关系的潦草刻画,也可窥见全片剧作的最大问题:想要事无巨细地呈现梅姑演艺生涯所有节点,事业上几乎是不费吹灰之力的顺遂,着力刻画的几段恋情又都没头没尾,花费两小时终究没能让人物有血有肉地立住。可是瘟疫再度肆虐的当下,回望愁云惨淡的2003年,听到告别演唱会最后一声“拜拜”,谁能不泪洒当场。一代巨星落幕,黄金时代也彻底过去,但唏嘘在电影之外,纪录片段也胜过场景还原。如果说《寒战》是香港电影的一次回光返照,那《梅艳芳》不免有寿终正寝之意。 |

|

好看的,好遗憾没有办法见证80年代的香港风光。事业与亲情、友情、爱情、前辈后辈的bonding,编剧糅合真实事件的能力真的很强,特别喜欢和真实影像的穿插,很有力,不会突兀,因为这就是扮演、就是会像或不像。我唯一觉得不够好的地方,不是王丹妮的扮相,而是她在整个电影里面没有看出年龄的变化,也没看出来特别大的成长。 |

|

仿佛做了一场大梦,在梦里,梅艳芳还在。梦醒时刻,坐在影院,泪流不止,久久不愿离场。 |

|

国内拍传记电影注定是吃力不讨好的事,从还原梅姐一生的事业和情感的角度来说,本片的完成度值得肯定,王丹妮的表演气场也OK,略遗憾的就是张国荣的选角。最后,穿插的歌曲和画面真的不断让人泪目! |

|

想象一下梅艳芳上《艺术人生》,本片就是这样平白而无趣。倒是众多男演员,林家栋、白只、刘俊谦、中岛步(尖叫!!!),一字排开,各展所长,颇有可观之处。衬得女主演戏就是虚张声势、底气不足。不过说到底,巨星是天生的,能演好巨星的,也定然不是泛泛之辈。譬如张曼玉,譬如拉米·马雷克。 |

|

和她去泰国的ben是混黑的小头头?后来为什么分手?惹出这一切的郭怎么完蛋的?她怎么能突然就不用避风头了?是因为97么?

97-00这段时间在干嘛?过mv么?

是黄宗泽不是Leslie、是天海佑希不是Anita啊 选角好失败 女主演技也单纯靠嘟嘴瞪眼和半永久妆容 唯一的泪点是哥哥的死 然而并不是剧情弧光的作用 而是看到纪录片场景automatic的眼泪

那时候SARS的口罩是棉的啊无语 你们都放了纪录片 为什么还一群路人戴蓝口罩啊

“the show must go on”怀疑是看Queen的那个波西米亚狂想曲电影火了 想要复刻 下一个如果是哥哥的 奉劝投资者 放弃幻想 还不如今年tmelive的哥哥专场

梅姑波澜的人生拍的跟白开水一样

婚纱复刻的也好烂 然后你还要放原纪录片做对比 好丢脸 |

|

看完后走出影院,眼前还一帧一帧掠过银幕上的画面。作为一个之前对梅艳芳毫无了解的人,看了这部电影,已然爱上她。 |

|

无论是梅艳芳还是张国荣粉丝都不愿意买账的电影 |

|

拍一本目录的传记电影不是问题,而电影抓取的人物、事件和范围内的改编,明显缺乏真诚和情怀。如果创作首先需要解决的是票房和中国版政治正确,那么一定有更好的题材可以选择。拍不好、不想拍好,不如不拍。 |

|

加一星给情怀、Mui姐和Leslie。粉丝向电影,身边不少落泪。传记片很容易拍成流水账或者MV,所以这部也存在一些这样的问题。演唱会部分剪辑有些乱,不如波西米亚那样的长镜头来得好。看哭了两次,一次是哥哥离世,一次是最后的夕阳之歌。 |

|

#电影院##粤语版#舞台太少,私情太多。最想看的《风的季节》《梦伴》《似是故人来》《似水流年》《血染的风采》等经典歌曲的完整舞台竟然都没有,仅有的几个舞台片段也只是浮光掠影地匆匆带过一点都不过瘾,好歹来个金曲串烧啊。Anita这么精彩纷呈的一生拍得像走马观灯的大型流水账着实可惜。严重美化了和彦灰缸那段过往以至于心里不适(yue),可能他真的曾经令她发自内心的快乐过吧。最后和SARS的抗争倒是契合当下和新冠病毒的斗争精神了,香港人是永远不会被打倒的! |

|

踩一捧一,吃人血馒头,您走好 |

![豆瓣评分]() 6.8 (72831票)

6.8 (72831票)

![IMDB评分]() 7.0 (1,273票)

7.0 (1,273票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 67%

烂番茄: 67%![TMDB评分]() 7.91 (热度:7.89)

7.91 (热度:7.89)