|

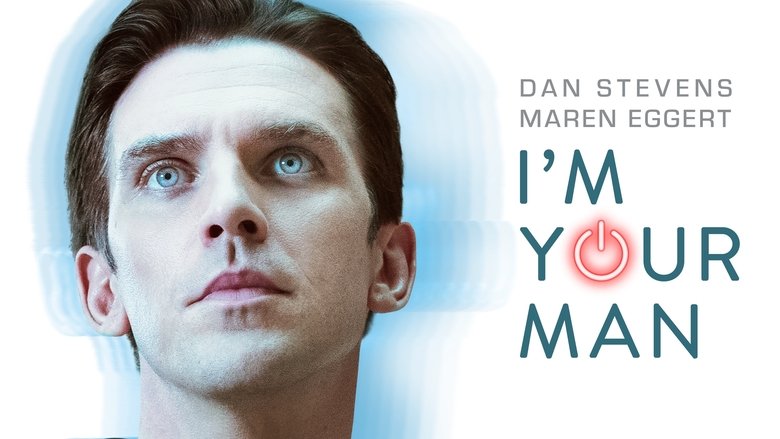

有了这么帅的一个机器人女主角还龟毛什么呀放在办公室里跑数据也行啊!德式甜宠让人看到怀疑人生。 |

|

艾玛道德底线真的好高,我等低俗lsp早就拉着大表哥大战三百回合了 |

|

女主特别特别让人感到relatable,尤其能理解Alma从house warming回家对Tom说的那段,14岁的时候我决定即便飞机就要坠落了也不要祈祷,你不会理解。第二天早上一边为他煮一个”perfect boiled egg”一边流下一滴泪,是全片我最喜欢的片段。最后两人在丹麦重逢反而有些过于美式爆米花,好在片尾将将停在Alma说“但每次我睁开眼,他哪里都不在”,假若再多一分皆大欢喜就叫人失望了 |

|

电影的主题是关于孤独,那怕你遇到了十全十美的机器人,你也得自我忍受孤独,他带来的温暖却不能真正的去温暖你那颗孤独的心。电影里大表哥无时无刻都在散发魅力,实在太帅了,演得也很棒,即使看着毫无情感,但却又饱含情感,像大表哥这样的机器人,哪里可以领到? |

|

就很喜欢,看起来很甜但是骨子里很冷的故事。人工智能是不是能替代人类伴侣是一个终极悖论,人与人互相吸引是因为人性的多样,而人工智能一旦习得了人性,就意味着泥沙俱下地拥有了人的好坏面,也就不可能作为一个符合标准的伴侣而存在。说到底,人就是孤独的动物不是吗?大表哥带着英国口音的德语太有性张力,深夜潜入博物馆那一幕简直天神下凡,请尽快研发这个型号的AI吧,孩子馋哭了 |

|

这个故事无疑非常套路,但有两点,一是它说出了感情不是通过精密计算得来的,没有意外没有惊喜,你永远喜欢吃那款最畅销的原味巧克力吗?二是结尾的处理,它终于没有武断地强调AI的威胁或是再次扛起多元化的大旗,而是冷静又温柔地审视人类本身,她躺在乒乓球桌上回忆往事,理性与感性的对抗,爱情的虚妄与真实都变得隽永而哀伤。女主的设定与性格让所有的怀疑拒绝都有了合理解释,我个人非常欣赏。 |

|

感觉是在为全体女性朋友提供一个思路,单身好单身妙,找个Ai打一炮,毕竟和片中的低质量人类男性比起来,大表哥称得上完美。 |

|

这么帅又这么体贴的定制男友哪里可以领到?是ai又怎样,满足情感和生理需求还能省去一切麻烦,简直不要太快乐!! |

|

在我看来,人到中年的职业女性还能有下午5点的闲暇时光坐在咖啡店发呆,思考灵魂的虚空,已经是完美的惬意生活了,这种惬意绝对不是收拾老公孩子以后获得的一点点自由,而是与生俱来地闲得无聊胡思乱想的状态,哲学家就是这么诞生地。光凭这一点,德国女人就领先了。 |

|

#71st Berlianle# 主竞赛-最佳主角。7分。一部基本上是陈词滥调的人类与机器人伴侣的故事,影像风格也很电视剧。不过好在观感和表演都不错,不至于惹人讨厌。影片比较出色的点包括女主角的职业——博物馆的古文字学者,因此有很多在佩蒙加博物馆拍摄相关的场景;对主题的提炼也挺不错,拒绝机器人伴侣,并不是因为他们不好,而是因为他们太好了,以至于让人无法满足于与人类的交往;在这一点上女主角的知识分子立场(总是怀疑,拒绝、批判性的分析以至于看上去有些做)成为了一个非常有效的情节驱动力,写得相当深刻且感人,而这正是诸如美国电影很难去触及的角度。 |

|

是谁导演这场戏 在这孤单角色里 对白总是自言自语 对手都是回忆 看不出什么结局 自始至终全是你 让我投入太彻底 故事如果注定悲剧 何苦给我美丽 演出相聚和别离 |

|

大表哥的德语真的太温柔了 听怀孕了! ! |

|

开始以为就是个软科幻糖水片,越往后越有味道。少有地以男性作为人工智能角色(被物化对象),女权意识领先同类片太多;其次很喜欢对城市空巢中年心理状态的描绘;第三迥异于中国对人工智能的狂热与骄傲,传统科技强国德国对AI有着极强的审慎态度,QA女主表示她会反思智能手机,甚至拒绝扫地机器人;第四我们都太知道好莱坞会怎么拍了,走近疏远懊悔追回,于是就用文艺片去解构类型片,幽默的同时坚定探讨伦理议题。Tom用机械的语言拆解女主的心底伤痕,蛮能触动到我的。女主的体验报告是,人类的幸福感并不来自靠订制全部满足,恰恰是来自不满足的追求。结尾笔锋一转,又给出留白和哀伤回味:纵然完美男友就在身边,她还是怀念少女时代那个得不到的男孩。电影的价值观还是很大程度受当地社会文明发展阶段影响的。这就是22世纪富婆的快乐吧!! |

|

虚幻怎么了?你和你老公结婚可能一辈子都不了解对方,这不也是虚幻?有人跟手办结婚算不算虚幻?人活一辈子,能让自己开心就已经很不容易。而且为啥非要跟人类相处?比起和人类在一起好多人宁肯跟猫狗。不过最后女科学家还是口嫌体直,真的,这男主你不要全球妹子排队抢着要。 |

|

不值钱的眼泪在细微处疯淌……

开场跳舞的主观镜头如此破坏气氛,惊惶失措,生动极了。后面多次阳台瞭望也都用固定与手持来缝合这种「拨动心弦」的慌乱。化妆或打光 (美瞳?眼神光?) 也着意从空洞叵测的眼神塑造机器人的「非人」,以配合表演上的呆滞。

自丹麦旧照甫一拿出,虚拟Tom与真实Thomas便开始逐渐重合,直至开放性结尾,我们等待那一吻重合,而电影在等待中戛然而止。

类人机器人欣赏艺术时,那种端详睥睨,是如落座时揣手跷腿那般是对人类的简单摹仿惺惺作态,还是足够的素材让他产生了某种实在的欣赏能力与行为?打鼾呢?

如果我们对亲密关系的憧憬无非是自身欲望的投射、寄托与满足,怕你着凉、怕吵醒你、给你做早餐是满足自己的照料欲,希望自己的爱欲能够为自己所见,爱情本也许无非另一种自媚,那爱上机器人又何妨? |

|

8/10.

考古女博士试用机器人伴侣。

虽然丹史蒂文斯表现得那么温柔,且全程说德语,但这并不是一部浪漫爱情电影,影片想要探讨的更深刻些。

爱不是顺从和听话,伴侣也不是仆人和管家,人类的孤独感是与生俱来的,女主决定,不会为了驱散孤独感而陷入虚假且会上瘾的感情中。理智的人更孤独。 |

|

【柏林2021】自《欧洲歌唱大赛》放飞自我后,大表哥的戏路反而更加宽广,操着一口流利德语的帅气机器人,对着你款款深情地说:「我是你的人!」,谁能不被这样的甜心电晕!!! |

|

也是因为这个设定,让这个情感变得浪漫又有些怪异。但很喜欢那段跟你说话就像自言自语的对白,很有趣。 |

|

德国爱情戏甜起来真齁,但大表哥啧啧啧,在线求报价! |

|

非常喜欢这个设定,找一个完美适配你的机器人跟你一起生活,你愿意吗? |

|

又名《你们对大宝剑的力量一无所知》 |

|

人甚至可以对一个了无生气的布娃娃产生依赖,更何况是这种级别的机器人,这种问题还需要讨论吗?孤独的寄托之处永远是一个值得深思的事情,但思考孤独便是排解孤独,投入感情的东西都是值得的,用情的过程本身就是种收获。 |

|

躺在垃圾箱那一幕令人心碎呐,紧接着女主想冲下楼但突然想明白了什么再返回阳台,那种心慌和无奈表现太好了。主题多还老且每方面都没太讲明白,从历史到未来,人类注定是孤独而需要挑战的 |

|

这片如果放平时院线上映肯定值四星,但选进柏林电影节的主竞赛单元就有点让人费解了。作为又一部和机器人恋爱的片,只能说是中规中矩,表达的观念也挺老调重弹,更不用说作为科幻片的世界观构建几乎完全没有了 |

|

大表哥也太太太太太太可爱了吧!

那么为什么打两星呢?

因为没有人可以妄想制造这么可爱的男人。

更没有人可以拒绝他!

因为女主又不是我。

剧作确实平庸。一切的思考都是蜻蜓点水的浅。

这样的结局其实依然是对于人工智能不加思索的抗拒。偏执地追求纯粹到不可能存在的“爱”的概念和“人”的概念,凭什么不孤独呢?不过是我们一直被臆想出来的那些东西束缚罢了。

而对大表哥的处理又让他过分趋近于人,于是所有关于人迷恋机器的讨论都轰然倒塌。 |

|

又名《与定制男友同居的三周》。从社会意义上来看,这种类人机器人是理想的伴侣,他不仅是你的生活助理、私人秘书、能照顾你的饮食起居,能迅速读懂几千年前的古老文字,还会花言巧语,制造浪漫,永远不会生气愤怒,任劳任怨,会满足人类的欲望和需求,更不会抛弃你,但那些模拟人类情感的程序共情力始终为零,人的情感是极其复杂幽暗的,不是简单的数字化和排列组合,机器人在理解上有着难以逾越的鸿沟,他会表现出人类的情绪但不知其意,最终不过是被人类剥削的工具和附庸品,跟机器人做爱和跟充气娃娃做爱本质上没有区别,只不过前者体验更好,但从伦理上来说,如果机器人伴侣合法化,那人跟工具也没区别了。【第九届德国电影节(北京)开幕影片】(意识到最近疫情反弹,就提前看了,而且有一两个镜头可能会被特殊处理) |

|

大表哥能用德语演戏还真出乎我的意料。不过整个片子中规中矩,如果不是德国产可能进不了柏林。 |

|

斯派克琼斯导演的《她》属于硬科幻,这部电影属于软科幻。硬科幻好看还是软科幻好看?当然是硬科幻! |

|

古怪、幽默以及几分颇为诚挚的审视,以一种印象深刻的平稳走完了整个故事。但所有的自我观察是否都必须源于脆弱与外人看来“可悲”的状态,依然让这个看似充满创意的情节出现难以走出陈旧的思维范式,无法做得更有喻义- -还好,丹丹龙“梦中的JB”提供几分意淫以及最后的坦陈,注入了更多的娱乐与情绪效果;也就让这个计较随着电影进行烟消云散了。故事体量以及举重若轻的调性依然接近于一集《黑镜》或是《现代爱情》的故事延伸,但Maren Eggert和Dan Stevens的表演都增色不少;最终炮制的效果依然特别,尤其在一众同届的参赛片里。 |

|

亲密关系是自我需求的投射还是对未知的探索,这是一个永恒的哲学问题 |

|

提出了问题但没有明确给出答案,其实也是女主的心理现状。她明确也足够坚定地拒绝了让机器人成为人类伴侣这一选择,即使这个机器人又贴心又帅气一切都符合自己的要求,即使她已经开始对他产生感情,即使她很孤独。她拒绝他,但她又找到他,之后的选择交给观众了。实话实说,如果是我有大表哥这样一个又可爱又帅气的机器人伴侣我真的无法拒绝~Tom靠在垃圾箱那一幕真是见者伤心~三星半 |

|

前半的惊喜之后一直期待后程出现更有力的爆点,但最终还是这样不上不下就结束,真是可惜。 |

|

大闹一场,可能要有无数人为此殒命,最后也只不过换来我躺在水草上重温春梦的失重。

没办法,你们太浅,我太深。 |

|

一开头丹丹龙张口说的德语,忍不住发出鸡叫声【求求出一个德语教学课程,我把德语捡回来学】佩服德国姐姐的理性底线,换是我道理懂都懂,但就是拒绝不了一个这么好看又会说话还能做家务的机器人呢。 |

|

这才是真正的女性视角。 |

|

配合这个狗血的名字,刚开始还以为是什么中年玛丽苏。没想到其实看到结尾电影还是有很认真在考虑AI和人类情感的区别到底在哪里。人工智能能不能取代人类伴侣。我看到大半都觉得要不就从了吧,尤其是这个AI长得还是Dan Stevens这样。但是女主到最后还是坚持了不可以。因为爱其实是在追求中得到的,而不是被顺从。哪怕那个AI知道你所有的喜好,能背出你最喜欢的诗的每一个章节,能和你讨论只有你们能懂的古代文字,但不能因为为了驱赶孤独感而演一场自己的独角戏。 |

|

“但每次我睁开眼,他哪里都不在”。这个结尾太赞了。 |

|

love is like role-play, you pretend to be a perfect person, and I pretend to be falling in love with you, 德国二战后受美国文化影响,年轻一代男生取Tom、Tim等美式名字人数增多, |

|

如果孤独的飞机将坠毁,你是我对上帝最后的祈祷。在这场感情的独角戏里,你却是我唯一的观众。你有能让鹿无法识别出危险的气味,却散发着让我识别出的虚假气味。你可以丢进垃圾桶里进行无生命体的销毁,却让我想起丹麦那个暑假初恋的消亡。说着爱没有边界的谎言,却在希望从未见过你的时刻,爱上了你。 |

|

倘若阿彼察邦通过技术手段把因死去而给人以安全感的《记忆》还原成了一个鲜活的、具体的、诗意的人,那么施拉德基于导演与演员关系开发的,一个由友善的、灵动的、知心的人扮演的智能助手则预示着人类理想城市的未来形态。事实上,所谓的「定制男友」概念并不新鲜。举个近一点的例子,构建开放式人文主义社区是「柏林学派」领军导演夏娜莱克持续关注和处理的母题,有目共睹,她在这个费劲不讨好的「实验性」项目上倾注了太多心力,但,效果却不尽人意。幸或不幸,理想「男友」得以成型成立的前提是以人的终极孤独和必然与人交流为地基,而追求「完美」圆圈也并非德国人的专利——男主的大智若愚,还有女主的失败经历,提醒我们眼泪和闭门造车都不可取,让一群活在不同时空中并保持互动联通的历史学者来共同训导和驾驭一台计算机,这似乎是艺术家的目的。 |

|

不愧是女导演的片子,机器人伴侣的主题拍了这么久,男导演笔下的女机器人不是百依百顺的性玩具就是玩弄男人的邪恶力量,充分体现了㽖社两千年对于女人的想象依旧停留在圣娼二象性上。

而本片的女主一方面会拒绝机器人无底线满足自身欲望的“非人性”,一方面又会在感知到机器人身上无限接近真实的“人性”之后既沉迷又反思。

或许女性才会执着于伴侣身上的“人性”,而男性更在意伴侣的“功能性”。可以肯定的是机器人伴侣如果投入量产,丧失人性的肯定不会是女性。 |

|

此片让人思考真实的亲密关系和人类情感的边界。完美到不真实的人必然会让人味同嚼蜡,因为这样的关系排除了一切冲突和相互成长的可能,但是话说回来,真实的人类也不是你完全可以掌控和了解的,1+1<2的情况是很常见的。如若未来市场真的推出这类男性伴侣机器人,愿意为他买单的女性也许也很多。即使是假的又怎么样?现实中很少有人能像女主如此理性地看待感情,很多人要的不过是情绪价值、实际利益、精神支柱而已,而真爱恰恰是最难琢磨、可遇不可求的东西。感情的经营更是需要天时地利人和,穷极各种玄学命理也算不通透的变数。如此看来,又何必批判“算法”所带来的“小确幸”?就像很多人沉迷游戏一样,要的不过是虚幻的权力欲和征服感而已。虚假确定的快乐和真实多变的亲密关系,你选哪一个? |

|

不能有更好的結束了。(夢到過一樣 |

|

人在自己投入的感情中快乐痛苦,清醒又迷恋最不幸。 |

|

意料之外、情理之中的故事走向,喜欢结尾的处理。把理性知识分子女主纠结矛盾的心理刻画得很好,毕竟谁能不对大表哥心动呢! |

|

女主太冷静理智能把持了,佩服! |

|

但不管对方是人或是机器人我们不都始终是孤独一人吗? |

|

披着科幻皮的女性生活片~能在豆瓣得高分也是说明了受众群共鸣~你完全可以不把它当科幻片看:都类人机器人伴侣了,开灯还不是声控,开门还要用钥匙,汽车还没有自动驾驶…导演你想省钱就直说~有些社交障碍的高知学术女,无神论者,接受了一个“伴侣评测”项目,你就当是“试吃试睡员”就好,可是她醉心自己工作完全敷衍不把机器人当人,不过这机器人也是“行走的荷尔蒙”教出来的,天天想搞浪漫对牛弹琴~德国人的冷笑话关注点还是社会性,条理性,等等~果然机器人更适合搞科研,带去上班一天就发现女主3年研究课题已有人占先发表,压死骆驼最后一根稻草~暴走,颓废,放纵,自我救赎~(弄啥伴侣机器人,多租几个回来当研究助理,paper早发表了~德国机器人不迁就女人任性,这得差评吧~)片名《伴侣机器人一周体验日记》 |

|

在科幻中探讨爱情与哲学,也是借机器人伴侣探讨人性这一理智与欲望、理性与感性的结合体的复杂多面,没有“人”的感情真的不配叫感情么。设定上仍将女性设置为爱情的潜在需求者,最后却使她跳脱出来,理智而宏观地从人类层面思考,(与早期的雷普利相比)不失为另一种角度的非刻板女性角色 |

|

以一个科幻情感题材,试图弄清女性到底想要什么。机器人的算法并不能立即匹配女主角的内心世界,因为她并不知道自己想要什么,大多数人类都是如此。 |

![豆瓣评分]() 6.6 (178票)

6.6 (178票)

![IMDB评分]() 7.1 (11,024票)

7.1 (11,024票)![Metacritics评分]() Metacritics: 78

Metacritics: 78![TMDB评分]() 6.84 (热度:12.74)

6.84 (热度:12.74)