|

好像在他们生命里,那年那次的沉船,只不过一场小事。 |

|

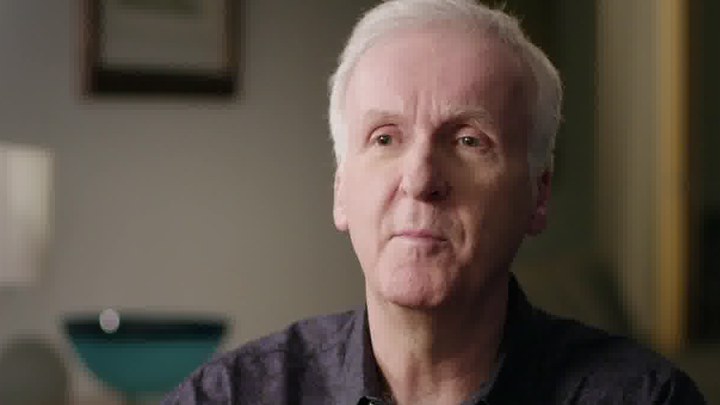

本以为是个蹭热度的小片,没想到居然很好看,导演和主演(研究员)都是中文流利的外国人。开始只是为了找到一个世纪前6个中国普通人的下落,没想到越挖越深,挖出一部一代劳工移民的血泪史。我作为记者,很能理解那种靠海量资料的蛛丝马迹、各种奇异方法拼出线索时的惊喜感,也感动于主创明知这个几个人早已消失在历史的深海里,依然坚持数年打捞他们在世上存在过的痕迹。寻找过程充满格物致知与人道主义精神,最后救人者和被救者的后代相见那段看到泪目。一代移民受尽凌辱和苦难,也依然远渡重洋,在陌生的大陆顽强生存下去,可想而知那个年代的中国有多苦,很心酸和心疼。上映时恰逢亚裔歧视风暴,中美关系进入新时代,更添现实意义。一段不为人知的历史,一个看世界的新视角,中国人和美国人都应该看看的电影。片尾曲是导演的父母写的,很好听。 |

|

“那个人说‘我才不会把房子租给黄种狗’,他一拳打过去,打的那个人跪倒在地。那一年他70岁了,他一直都是这个样子” |

|

他日豪强日,定斩胡人头。 |

|

会把牛奶送给孩子的他没能把咖啡店开下去,带着西装登船的他突然失去了合伙人,从加尔各答上岸从此杳无音信的他不知是否回到了祖国。若没有一根棍子的救生,没有人性的救援,有的人生将不复存在。人类历史最著名的船难,或许不过是他们人生的一个小风浪。排华法案背后,还有更多移民抹干眼泪,笑呵呵。 |

|

整体看下来比较像电视纪录片 客从何处来 。本片的选取角度比片子本身更有意思,更多是华人海外闯荡时,后段出现的美国天使岛和当年遗留下的诗也是一个好的题材。 |

|

看到最后发现居然是在讲排华,但整体来说还是保持了克制和客观,比我想象中的好看。想起昨天看的抗疫纪录片里的一句话:我不想用正能量或者负能量这样的话来说,但是真相就是真相,它本身就具有力量。很棒,看完之后我突然觉得survivor这个词充满了力量。 |

|

天高海阔浪波波

一根棍子救生我

兄弟一起有几个

抹干眼泪笑呵呵 |

|

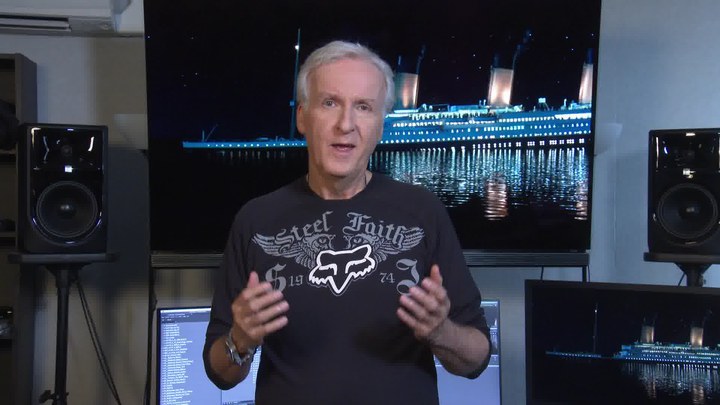

抱着“Titanic”忠实粉去看,在看到具有年代感的《李奥纳多真情写真集》时差点笑出声…这部纪录片第一次呈现了卡神《泰坦尼克号》华人劳工被删片段,杰克和露丝的结局(露丝趴在门板上最后获救)灵感正来源于此,这位华人劳工也可能是当年被救的最后一个人。“是谁那夜在漂浮的门板上哭泣,勇敢的灵魂在空中飞翔” 看完全片,发现这部纪录片不仅仅这么简单,它通过层层挖掘、拨云见日地探索6个中国人的故事,甚至有《网络谜踪》《寻找小糖人》带有悬念和探秘般观影体验。施救者与被救者的时空见面,排华法案的历史渊源…通过这些探讨的人文关怀、种族歧视问题、中美关系,放在当下看更多一层现实意义。“多一个人见证,真相就多一份意义” 片尾曲加分 |

|

二十世纪人类最大的海难,只不过是他们人生的一道小坎坷 |

|

多一个人见证,真相就多一份意义 |

|

作为你朋友圈唯一摸过泰坦尼克号遗骸的人,我期待了三五年终于等到了《六人:泰坦尼克号幸存的中国人》纪录片公映。

吴亦凡《大碗宽面》歌词「我这一生漂泊四海 看淡了今朝」可以形容这部电影主人公的境遇——六位中国幸存者有的英年早逝,有的至死都未跟子孙讲一句自己在泰坦尼克号的遭遇。

这部纪录片果然展示了《泰坦尼克号》删减片段——以中国幸存者为原型的救援镜头。我觉得所有人婚前都应该经历一下「夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞」之后再决定是否和对方结婚。

此前有一部同样由后人讲述祖先移民的纪录片《客从何处来》,这两部纪录片的思想倾向是一致的:透过后世查阅的各种材料,复原(数)百年前历史上小人物发生过的故事。 |

|

这部纪录片上映也等了很久,就像这段历史被揭开的时间也是等待了太久,这几个人的人生或许仍然不能被探索清楚,但至少已经开始被发掘,其实这不仅是关于八个中国乘客,也是那一代华人移民故事,方的故事尤为震撼,一个从冰海里挣扎出来的幸存者,又如此努力在美国讨生活还要帮助亲友,他的故事比电影更加传奇。 |

![[未注销]](https://img9.doubanio.com/icon/up76046276-6.jpg)

|

“泰坦尼克号”触碰的只是“冰山一角”。 |

|

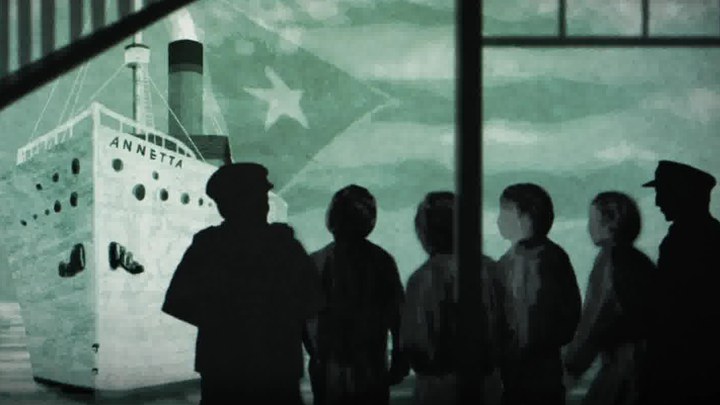

不是偷渡,一共8个中国人,以前是轮船上的锅炉工,因为英国煤炭工人罢工,导致失业,他们8个人共用1张船票,作为泰坦尼克号的锅炉工上船工作,想去美国找工作。发生船难后,他们被锁在船底,直到快沉没的最后一刻才打开舱门给他们逃生机会,6个人活下来。 |

|

看片之前一直在猜测工作和讲述方式是怎样的,结果是我非常熟悉和平和的方式——档案和口述史,大事件与小人物。每一个普通的生命都动人!只要认认真真找和讲! |

|

8.4的开分已经让我挺惊讶的了,竟然还涨了0.1分呢,看来大家不仅没有产生蹭泰坦尼克号和卡梅隆热点的负面想法,反而觉得电影挖掘到了一些特殊的内容。在海南岛国际电影节期间因为太忙没有看到这部电影,今天特意去看了一下,上座率还不错,且中途无人退场。从这样一个震惊全世界的历史大船难中找到这样一个切口去深挖,本身还是值得敬佩的,也算是历史的一个小小的拼图。尤其是这些研究员们从纷繁复杂且历史久远的资料中寻找蛛丝马迹进行拼凑的精神确实也令人敬仰,包括在账号后面添加各种邮件名后缀来找人,以及对人名线索的逐步追踪方式,都挺不错的。不过测试低温下能坚持多久以及造一艘小船看能不能躲藏则确实觉得大可不必,有些无聊。另外最后落脚点成了各国的排华法案,讲述华人的移民血泪史,岂不是偏题了?很多结论其实也主要是一种推理猜测。 |

|

从立项之初再到接近两年数度调整,每个阶段都有关注的片子,捱到上映真的好不容易;但如今这个时境,又或许多少更赋予了这个故事某些意义。大片里的故事是属于他人的浪漫和救赎;这段不曾为更多人知晓的“隐藏历史”却写满苦难和耻辱。六个幸存的生命,本以为下船幸存于史诗级海难已是熬过此生最大劫难;然而等待他们的,还有更大更身不由己的迫害与漂泊。被打动的不光是片尾的歌,或是这些真实线索而起的记忆;也更有每个在强调着“Our guys”,一点点从残片里拼凑信息,历尽万般困难也为他们讨查真相的学者。史实可以是无情和残酷的,但他们的研究是充满温度的;请重新赋予他们生命,并重新被听到与看见。 |

|

沉船事件也只是他们人生中的一个小挫折。 |

|

如果你懂历史,其实你不用看政治 |

|

中国的能力我只服洗脑 |

|

百年以后华工们刻在墙上的悲愤正在实现,就差排美、排英、排加……法案了。什么时候我们能拿要求别人的标准要求自己,好像能给真相、道歉的只有异族,未免过于自薄,要自信。ps:游戏被安利到了。 |

|

“多一个人见证,真相就多一份意义。” |

|

缺点是节奏稍微有些慢,优点是虽然是纪录片,但全片使用的都是像侦探寻宝一样沿着线索层层递进的探索视角——找到最后终于发现,并没有什么了不起让人惊奇的真相,只有巨大的历史背景下,一个个活生生的却失声的人。而有人愿意走回去,并不是替他们发声,只是想听听他们的声音。然而,已经听不到了。想起《第十一回》里的红布,永远盖上的迷雾。我们从哪里来,我们要到哪里去。看到《泰坦尼克号》里被剪去的片段,看到这样真实的华人片段出于剧情和观众需求而被嫁接到女主身上,我只想到一个问题:谁,来替我们发声?只有我们自己。 |

|

他们在人类史上最著名的船难中生还,方荣山在冰海中扒着门板获救的经历甚至成为了《泰坦尼克号》剧本创作的重要灵感——但人生从来都没有什么“渡尽劫波”。救援船到达纽约后,他们未能离开码头便被送上一艘开往古巴的运输船,重回海洋,在锅炉房从事劳役。他们逃离了“土客械斗”的故乡,遭遇了移民潮、 排华法案、二战后英国的秘密遣返等种种酷烈的历史事件,消失,暴死,羁旅他乡者要因不合法的身份隐姓漂泊。经历了这一切的人们,留下了什么呢?其中一人给家乡的信中写着:天高海阔浪波波,一条棍子救生我。兄弟一起有几个,抹干眼泪笑呵呵。方荣山的儿子说:父亲是一本厚厚的历史书,但是未曾告诉过我什么。调查并讲述了六人故事的施万克站在清冷的墓场里、看着眼前的伦敦华工纪念碑,寒风吹过时,他一定感受到了人类不朽的平凡。 |

|

个人不太喜欢这种类型的历史纪录片。说实话不知道本片为什么要作为一部电影上映进入商业市场,感觉更适合在cctv纪录频道播出,可能是因为本片主要不是由中国人制作的吧…能上映可能也是看到了这部片子的商业价值,毕竟泰坦尼克号这个信息确实是一个很吸引人的噱头。但其实本片并不是主要在讲跟泰坦尼克相关,而是以这几个华人幸存者作为切入口探讨在美华人的历史问题。感觉本片也和现在中美关系的时政有着些许隐秘的联系。整体来说,本片作为一部院线电影过于枯燥,想表达的东西很多,缺又好像都没有表达清楚。可能片子本身并没有差到一星的程度,但这一星要给我这次糟糕的院线观影体验。加一星是因为本片实际上也很明确它核心的表达:以这几位幸存者在异国他乡的奋斗来思考当下的移民问题。以此视角再回看整部片子的一些表达也稍好一点。 |

|

6.0/10

心里很明白,这类电视专题性质的纪录片,比起艺术性,看的更多是实际意义。在如今平权狂潮的语境下,借着知名故事拨乱反正寓教于乐,的确非常应景。

但片子里有个细节着实把我气笑了——施万克造模拟救生艇,委派给帝都的国际学校也就罢了,还故意给京西的招牌几个特写,似乎正站在台上标榜:看,百年前排华法案撕成一片,百年后中外少年和谐互融!中国人民真的站起来了!

乍一看很暖心,可是仔细想想,这帮贵族学校里和外国同龄人朝夕相处的中国孩子,一年学费就得20万,真的能代表中国民众的大多数吗?这种精英化高阶化的表现媒介,有没有反作用都另说,实际意义更是瞎掰。

很多时候看这些欧美慈善家,毕其一生事倍功半,真的既感动又难受。安逸单纯的生活环境已经让他们形成思维定势了,对中国,他们真的不懂。 |

|

有心了,不该被遗忘的一段历史。他们侥幸从海难中幸存,余生却因为肤色遭受种种不公。TITANIC上幸存者只不过是引子,其实为了引出对欧美列强“排华法案”的讨论与深思。白人对黄种人的歧视与刻板印象,从二十世纪初绵延至今。为生存所迫,海外华人隐姓埋名离乡背井,一生浮浮沉沉历经的所有辛酸与荣辱,都该为后世明鉴和记取。纪录者花费数年一路考查取证,努力还原与历史现场当事人有关的点滴往事,其严谨的科研态度令人动容。某种程度上,对待历史的态度,就是一个人乃至一个民族的文明和进步的尺度。 |

|

除了趴木板的人稍微可信,其他人的论证逻辑都不够严谨。 |

|

看电影是一开始不理解,不过是六个历史角落中无足轻重的小人物,只是因为碰上了一次史诗级灾难,他们的人生际遇真的值得让百年之后的外国年轻人如此认真严谨去追溯吗,直到电影抽丝剥茧地层层追进,平凡人面对命运倾轧的坚韧让我热泪盈眶。百年前他们被各个国家驱逐,百年后又被各国研究者共同追寻。历史是一个轮回,每个人都是传奇。 |

|

方荣山不愿详细告诉家人那段传奇的经历,只因为那是一段伴随着痛苦与屈辱的历史,明明是来美国经商的,却被迫成为了挖煤的船工,其中艰辛可想而知,从七十岁的反击事件也可以看出,方是一个自尊心非常强的男人。 |

|

泰坦尼克号真有爱情?不存在的,只有丑恶的西方人 |

|

天高海阔浪波波

一根棍子救生我

兄弟一起有几个

抹干眼泪笑呵呵

可以思考很多东西,种族歧视,国家关系,战争年代,但更重要的是逆境中坚强的心。 |

|

天高海阔浪波波,一根木棍救生我,兄弟一起有几个,抹干眼泪笑呵呵。

---方荣山 |

|

类似《哈马舍尔德悬案》的纪录片,写特稿,下田野,做实验,拍摄是目的,破案是过程,老外团队抽丝剥茧,独自奋勇,去挖掘泰坦尼克号中国人幸存名单背后秘辛,海外华人一代代开花散叶,历史是因,也是果,功德圆满。 |

|

导演真的让你感受到纪录片背后的研究工作有多么的复杂、麻烦、有趣。挖掘了泰坦尼克号事件中一直被忽略的群体,并且尽最大可能为他们的一生而作证了。Ps: 随时能够飞来飞去寻找线索、采访当事人,特别让我想念疫情前的生活。 |

|

作为纪录片,内容的严谨性和素材的丰富性并不够。全片跟随施万克,镜头略显刻意,似乎带有表演性。采访对象过于片面,展现的到底是客观视角还是人们想要看到的视角呢?排华法案是国家层面的民粹思想,片中展现了它对中国人民的伤害,如今的我们距离群众自发性的民粹思想又有多远呢。 |

|

2019年去世的罗威船长之孙对方荣山之子说,这个circle连起来了。纪录片用抽丝剥茧的trace,证明历史钩沉并非帝王将相专属,小人物的轨迹,包括轨迹的中断,更能折射大时代的风浪。流亡,几乎定义了二十世纪的调性,带着半打领带登上泰坦尼克,却流落货舱,在离中国最近的加尔各答下船,然后杳无踪迹。看到天使岛墙壁上的诗,忍不住垂泪,阿伦特说用被攻击的身份反抗,这就是啊,用名字延续名字,用生存outlive屈辱。从当年的排华法案,到去年的中国病毒,从墙上到评论区的“誓斩胡人头”,高涨的民族主义也走了百年的circle,我们需要的不是教科书式的结论,而是浸在如水的影像里,感受历史的温度。一个细节是摄制团队猜测Lee Bing沿用了叔叔的名字,这里有中西文化差异。 |

|

这难道不是这个档期最值得走进电影院看的电影吗?这不是这个类型最棒的作品,但是能在电影院看到…太值得了 |

|

去年12月海南电影节错过的这个纪录片,竟然这么好!尤其在侨乡看这些我无意中都去过的城市,这些百年前台山水客漂泊过的地方。最后在北威尔士康威,由施救者和获救者后人画的那个圈,就真的圆了吗?万一这群研究者苦心追踪的Fang Lang,并不是方荣山呢?在移民永远是严肃和严重问题的情形下,是否真的找到幸存者印迹,或许都不重要了吧。 |

|

The history of world is human's survival. |

|

船难只是他们人生海海的沧海一粟。中国人的勤劳勇敢和坚韧不拔才是他们人生的底色。 |

|

不容易,花了这么大力气,寻访四国也才还原出三个人的零碎轨迹,剩下三个人,一人无法确认身份,两人下落不明。看到施救者罗威的孙子把他爷的照片赠与被救者方荣山的儿子方国民,还是有点感动的。 |

|

看完最大的感想其实是,想跟奶奶聊一聊,想知道爷爷奶奶我的家族的roots....然后昨天在伊势丹看完没想到导演团队就坐在我后面,结束之后还来跟寥寥无几的观众说“谢谢你们来看!”,可爱的小概率事件哈哈哈 |

|

值得一看,作为纪录片值四星,多给一星是因为我留到最后听完了片尾曲,单方面relate to the man on the floating door了,然后就哭了(md我泪点真的好低)。神奇的是,民族主义者看完大概率会更坚定其民族主义,而世界主义者看完会更坚定其世界主义。在现在这个民族主义情绪和排外情绪高涨的时代,有一群人在做这样追溯和还原个体及其所属群体、所处时代之真相的努力,还是很令人动容的。 |

|

1.从泰坦尼克号上生还绝不是他们人生中经历的最大磨难,人类史上最著名的船难 也只是他们旅途中的小坎坷而已。2.天高海阔浪波波,一条棍子救生我。兄弟一起有几个,抹干眼泪笑呵呵。3.多一个人见证,真相就多一份意义。…… -13626 |

|

作为最早且少有能在中国成为顶流的美国电影,《泰坦尼克号》堪称中美之间最浪漫的一次银幕约会,20多年后,纪录片告诉我们,这份浪漫背后还有被删减的八个中国人谜案。在脱钩大氛围下,纪录片的意义不言自明,它寓意着中美早已深入彼此,当我们用打断骨头连着筋形容时,便是指如影片里讲的这般具体而微小的联结。

纪录片也是彰显个人史魅力的案例,一个学术团队跨越全球,从细微线索入手,在历史情境里还原6个人的轨迹,便也还原了整整半个世纪的时代风浪。时代宏大而沉重,可是对我们来说,没有什么能比微小而具体的人更值得珍惜。 |

|

又骗人学档案)结论不见得可靠但探索的过程还是蛮令人振奋 落脚到排华法案没啥大问题 确实是一个需要重新审视的历史事件 但宣传什么“美国谎言”“一百年来从未澄清”啥啥的着实令人迷惑 非得这样才能上映么😢 |

|

没有铁证,更无法定案,这注定是一场希望渺茫的调查,因为这六个人以及遇难的两个人,在那艘豪华大船上,在那个时代里,都是过于渺小与卑微的存在。但这仍然是一场富有意义的调查,它洗脱了四个中国幸存者“懦夫”、“卑鄙的偷渡者”的“罪名”,更抽丝剥茧地“撕开”六人的悲惨处境的历史背景——长达半个多世纪的《排华法案》和无休无止的种族歧视。“多一个人见证,真相就多一份意义。”这也是一场没有终点的调查,六人的“真相”也许不会有更多的呈现,但华工的血泪史,还可以有更多的“见证”。 |

|

如学术论文般的纪录片制式,以点带面,层层深入,隐约能看到魏时煜《金门银光梦》的风采。抽丝剥茧地把遍布全球的研究串成整体,孜孜以求地挖掘幸存六人的人生故事,而每个普通人的故事都值得被讲述,背后都能反映出时代与个体之间的张力。导演的叙事功底实在扎实,缓慢而坚定地逼近历史的核心——《排华法案》和华工血泪史。如方荣山之子所说,正忙于爱情、学业与工作的年轻人,很难对历史产生足够多的兴趣与认知,但我们总是需要回望父辈的征程:是他们塑造了我们、引领着我们,而我们也将在他们未走完的路上,继续前行。 |

![豆瓣评分]() 8.4 (10955票)

8.4 (10955票)

![IMDB评分]() 7.6 (123票)

7.6 (123票)![TMDB评分]() 8.17 (热度:1.80)

8.17 (热度:1.80)