|

50到70年代的中国历史又有谁能还原?只剩下沉默的大多数 |

|

一声叹息。请注意片尾制作人、共同导演等等各种演职人员的一长串的Anonymous。 |

|

逃避闪烁的目光,得意洋洋的笑容,振振有词的辩解,赤裸直白的威胁,毫无说服力的谎言,他们是历史的罪人,但他们没有反思,没有悔恨,没有受到审判。如何对一个国家感到绝望?片尾职员表的一串串匿名。 |

|

“對不起我父親殺了你哥哥 但他已經老了 就請你把他當成自己的父親吧” “‘你還記得拉姆利嗎?’ ‘記得誰?’ ‘你死去的兒子’ ‘誰?’‘你的兒子 他被人帶走了’ ‘誰?’ ‘你死去的兒子’ ‘誰是我的兒子?'” "忘了過去吧 大家好好相處" 最後 殺人者的家屬對被殺者的家屬說: “有點憐憫之心吧 |

|

真相在这里毫无意义,因为人们总是会忘记,或者选择忘记。毫无疑问,是今年看过最恐怖的电影。 |

|

导演说,在组成静态景观背景音的十六条音轨中,他听到一个特别清脆的蟋蟀声,是Ramdi的孤魂。让五十多年来饱受压迫的人们重新获得哀悼死者的权利,让孩子们不再受这种深入头皮的恐惧折磨,这才是对话杀戮者的最终目的。 |

|

“只有杀光这些共党,我们才能实现民主。”到今天依然理直气壮。关于民族的阴暗面,关于无人忏悔的屠杀,反映出的是当代印尼的蒙昧之像。PS男主的存在感太强,已经快影响到作为纪录片的客观性了... |

|

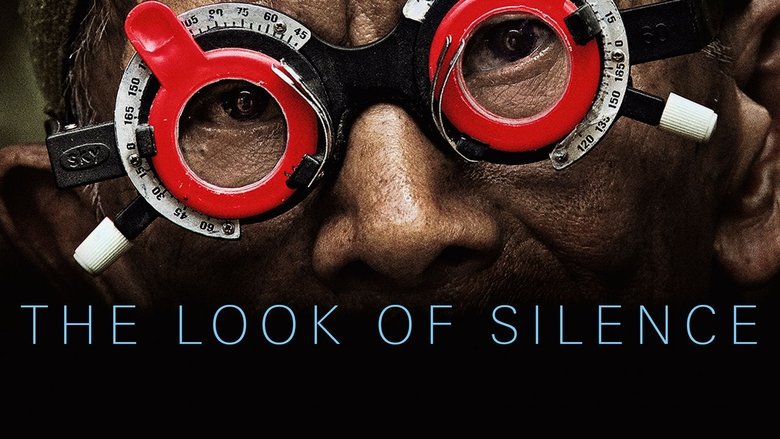

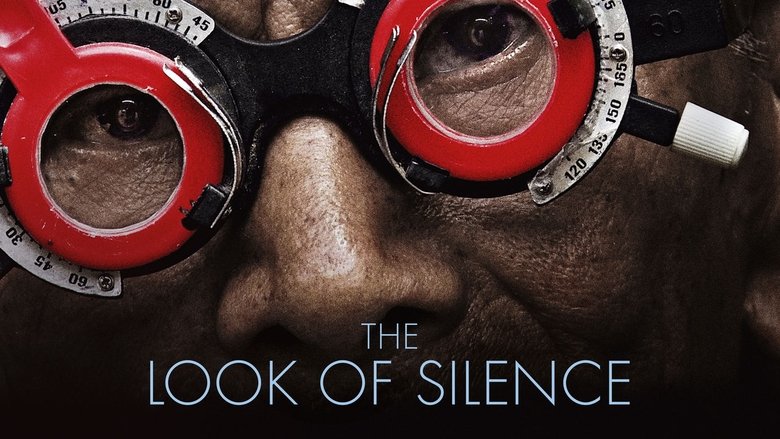

约书亚的第二部纪录长片,获2014威尼斯评审团大奖。同样聚焦印尼1965大屠杀,本片没有前作《杀戮演绎》的超现实场景,而是走更平易近人的真实访谈形式,让受害人家属与刽子手直面。然而,受害人由于恐惧选择忘却,屠杀者毫无悔过之心,课堂上历史被一再篡改,让人心寒。验光眼镜作为象征。(8.5/10) |

|

两部电影改变一个国家 |

|

河水冲刷掉“革命者”的血迹,淤泥旋即掩埋了他们破碎的尸骨,但每个人似乎都能在罪与罚里为自己找到开脱的理由。破茧成蝶怀揣着自然万物年复一年的希冀,可怜老阿嬷却永远无法让她那惨死在杀戮时代的儿子涅槃复生。我对战争与政治一无所知,我只是希望生而为人能心无芥蒂,走得安详。#BJIFF# |

|

杀戮演绎中受害一方的Ali,为了素未谋面的被害的哥哥,想通过和侩子手的交流达到所谓“和解”;而这也恰恰是最难以想象和最没可能做到的,因为侩子手还在当权,他们是冒着生命的危险。我除了对制作者们的敬意,更有对影像的力量太过薄弱的叹息,其实他想改变的只是几个人,但也没能做到 |

|

这个片子里,杀人者洋洋自得,还要到美国领赏,觉得自己是大英雄。军方及政界负责人,则告诉你要想生活继续就要,就要忘记过去,当你逼问的紧一些,他们就威胁你,要你家里地址。没有人认错,没有人悔改,杀人犯及其家属都活的无比滋润,只有一个杀人犯的女儿和妻子漏出一些悔意,请求原谅。 |

|

《杀戮演义》的续章,看着让人心里很不舒服的一类纪录片。就像纪录片中的人多是选择沉默与遗忘,但真是需要有人揭这块疤,看清人性的冷漠与残酷。 |

|

作为对《杀戮演绎》中“片面性”的补充,《沉默之像》直接来自受害者的质问不会带来前作请君入瓮“高人一等”的不适感;眼镜、痴呆老人等极具隐喻意味的设置是前作戏中戏的替代,并且更加有力。 |

|

情感非常多,但到底传达了多少?而技术方面却只有零分。预加立场的纪录片,情感震撼大打折扣。但更加悲哀的是,世界已经那么坏,究竟还有什么能打动人。看到豆瓣这么高分,我便放心了。起码这么多善良的人在,而我要学者如何更加善良。#第五届北京国际电影节# |

|

结构虽然显得有点笨拙,但形式本身还是很足的,而且主题足够强悍。 |

|

自古成王败寇。几人在意真相如何。重新回顾旧时杀戮,粗略比划演绎一场罪恶。血仇就在对街,深受时代荼毒,无人敢去讨要仇债。|7.5 |

|

没《杀戮演绎》那么复杂,但还是有很多无解涌起。有些对话和反应真是比有台词还厉害,比如老父母那场关于长子的对话,再比如男主他舅和某侩子手的闺女听她爹讲喝血的事那尴尬的笑。三里屯这场几乎满场观众素质挺高,感觉不少业内人士吧,英语都挺好,感觉翻译有点多余。 |

|

恐怖又荒谬的是,杀戮者仍保留着对历史的阐释权,受害者一方却仍是沉默的,以此自证“如果我做错了,又为何至今都没有受到惩罚”。但至少拍摄促成的对话,让杀戮者们不再趾高气昂,反而回避地说出“请不要再谈政治了”。 |

|

冠以国家之名的作恶,躲进政府机器消融个人罪行,洋洋自得于泯灭人性的杀戮演绎,因笃信被规训的“信仰”而毫无悔意,鲜活存在于日常生活中的个体在屠杀中失去“人”的意义,沦为冰冷数据,借“百姓”之手拔除反对声音,如此嘴脸,如此熟悉;直面历史的人是无畏勇敢的,而大部分人宁愿视而不见,“都过去了”是个好借口,但别忘记历史的罪愆永远会重来。 |

|

杀人者依然在当权,还津津乐道地在讲述他们的杀人过程,丝毫不知悔改,让人异常愤怒而又觉得无力,天理何在?! |

|

补遗。字幕君把communist全翻译成“他们”也是蛮拼的。 |

|

屠殺受害者與兇手的對質,被包裹在歷史、權力、記憶的結構裏,語言的無用被沉默取代,所有的戲都在人的臉上。片尾字幕最驚悚。 |

|

同一事件的不同视角,《杀戮演绎》的互文:阿迪父亲个体的失忆与事件当事者及后代们集体的“失忆”,连同片尾字幕那一长串的“匿名”进行着无声的吼叫。 |

|

续作展现导演的成熟,2部都喜欢,祝愿他有明亮的心以及健康! |

|

兼具对政治暴力、琐碎之恶,以及那些看似粗陋却至关重要的日常之极佳洞察力。很多自省式细节嵌入。全片能找到如此多当年的迫害者出镜,仅此一点已是超乎想象的本事,还成功捕捉摄影机前受害者家属的诘问与迫害者振振有词的“答非所问”之间巨大又微妙的张力。个人觉得比其前篇The Act of Killing更好。 |

|

相比导演前作《杀戮演绎》此作更加微观,偏向于个人史的寻找。纪录片的功夫在影片之外,很难想象,导演约舒亚和男主人公阿迪客服了多少困难,恐惧做出这部片子。杀戮依然贯穿于整个片中,杀戮带给受害者及施暴者的亲属的都是恐惧。人性毕竟是那么复杂。 |

|

Lincoln Center NYFF#2 通过克制沉静的镜头语言,深入到受害者一方徘徊幽禁的死寂之地(haunted landscape),去感受半个世纪与杀亲者朝夕相处的痛苦,去感受谎言、愤恨与恐惧相织的焦灼。受害者与施害者,在沉默里试探、对峙。善与恶,真与假,在充血湿润的眼眶里静静厮杀。 So you don‘t blink! |

|

影片中的某些部分透露着伪造意味。可在面对这种混含“历史”或“科普”性的纪录片中,毁碎真实的形式,似乎变得没那么具有可批判性。举例本片中的有段老师授课的场景,老师的讲述(在其他情境中可转换为“语言叙述”)与学生的反应,交替呈现于画面(可理解为“正反打”式缺失真实性的镜头语言)。即使这样,纪录片所代表的拍摄者眼睛(而拍摄者又代表观众),并未丧却客观。但反观最近所观的《看海》,由于拍摄目的与成片类型的不同,其具备的“真实缺失”、“伪造的剧情上位”则成了确凿的可诟病之处。 |

|

所以說躊躇著在等待大學的焦慮時光中還是把它看了,只覺得些許的悲傷與現實殘酷。看他們講述喝血、砍掉生殖器、用女人頭顱嚇華人的種種,也會意識到在這個太平年代還會有人去追憶那段印尼那段血腥的歲月,那樣痛現在看來可恥又恐怖,男主眼淚汪汪要求人家向他道歉,父親的迷失母親的無奈。看完低氣壓。 |

|

和前作手法几乎一样,同样展示的是多年后施暴者和受害人双方的状态,多年前的惨剧对于今人又有哪些影响和反思,当然结果是令人震惊的,人之初性本恶,野蛮的种子也许永远都去不掉,世界和平永远都只是一个童话梦想。 |

|

这个视角对《杀戮演绎》的补充十分必要,这就是政治啊,面对歪曲的历史和模糊的回忆,幸存下来的受害者家属只能继续活着,那些凶手时至今日仍 享受行恶之后的战利品,历史都是胜利者的一面之词。选择给凶手配镜子这个行为对主题太有帮助了,他们能看清自己的行为吗? |

|

虽然字幕是残的,好在还能带着英文字幕放出来。不知十年内,能不能在国内看到《我虽死去》公开放映?我十分期盼那一天。2015电影节@moma 百老汇 |

|

三种Glasses:割喉盛血喝的容器、看清世界/历史的透镜、女儿玩耍的玻璃本身。一面看,到处要求别人悔过道歉的人,跟到处乞讨的人有些像,有形无形间;另一面看,在其追问和对方否认中,引人将目光移离个体,把问题放到当时当境去考量。从杀戮演绎到此,难再有新味了噢。 |

|

比《The Act of Killing》平實,但效果更震撼,多場對話逼力十足;或許這是擺拍,但戲中各人其實很清楚自己所做的一切,也表明態度;主人翁及導演膽色十足,亦叫觀眾深刻反思。 |

|

在被抹去的历史面前,人以什么理由来记忆? |

|

与《杀戮演绎》同一主题,不同之处在于本片以大屠杀受难者家庭个体的角度,去追问住在附近的杀人者,有些还是亲戚。许多年过去,受难者垂垂已老,杀人者在政府嘉奖下活得有滋有味,毫无愧意。一个民族如果没有直面邪恶的勇气,很难指望它不会兽性重现,这也是我们今天文革五十周年需要面对的问题。 |

|

fuckkkkk sooooo disturbingggg |

|

1965年印度尼西亚排华事件,屠杀华人30余万人。 |

|

题材纪录片,导演的意图很明显,他触及到了许多地方的边界,在这样的题材中往往有一个不错的对抗目标,他有效的找到,然后不停的在这个过程里输出了非同凡响的情感,纪录片所展现的情境几乎是人类情感的绝境,你会找不到任何的情感可以代表或者等同,但这些不同的人被捕捉到的反应是那么的即时的仓惶,令看的人心痛,正如它的片名,the look of silence。我想这样的纪录片,拍比完成更重要。 |

|

电影史话2 |

|

艾希曼们在印度尼西亚 |

|

主观地限定了切入视角和叙述内容,没有太多可以评价。所以很难不想去写点戏外的事情,筹备有十年之久,采访准备着随时跑路,两年后导演依然在村里活动云云……但是可以说的也太多了 |

|

有点沉重了,男主这样去采访,也不怕被砍啊。之前看过杀戮的艺术,了解了一些背景。当然这样的片子容易联想,最近也有个辽宁记者回来访问当年拍摄的照片里的人,感触颇多 |

|

@hkiff,很震撼。 |

|

高等智慧生物的行径。又是对人类丧失信心的一天。 |

|

没有去强调事件而是用一户人家的纪录深入到人们现在的心理状态,这部纪录片比《杀戮演绎》更像电影,而且并不是刻意去形式化而是在电影语言和拍摄方法的基础上强化了真实的解读性和感官性,让其真实并让苦涩的现实得以诗意,残酷的诗意和沉默的延续,关于过去和失去以及即将失去的延续... |

|

克制而悲悯,优美而残忍,引人入胜而令人齿寒;人性的牢笼结成的艺术品,是欣慰还是唏嘘 |

|

重复太多,不如放松些-01/10/16 at MoMI |

|

这片子本身的意义就能让它脱颖而出,里面的主人公需要多大的勇气和毅力才能走过这样的旅程,虽然这个纪录片以对话为主,但是里面人物的表情和沉默传达了更多的信息! |

![豆瓣评分]() 8.5 (2877票)

8.5 (2877票)

![IMDB评分]() 8.3 (12,039票)

8.3 (12,039票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 92

Metacritics: 92![TMDB评分]() 7.85 (热度:5.26)

7.85 (热度:5.26)