|

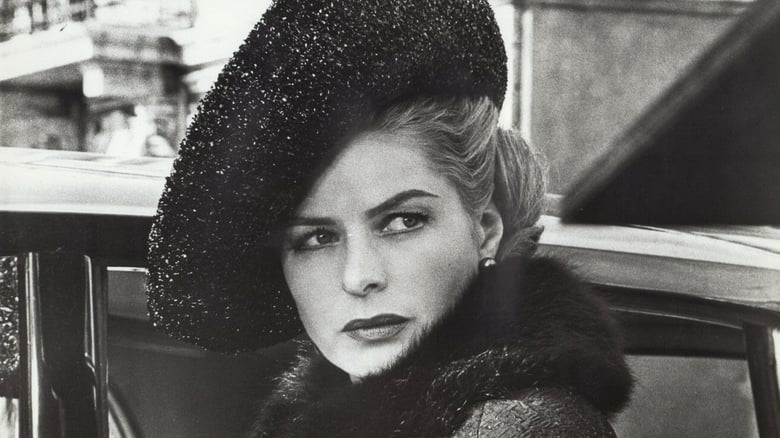

英格丽褒曼简直在演从意大利杀回好莱坞的自己。 |

|

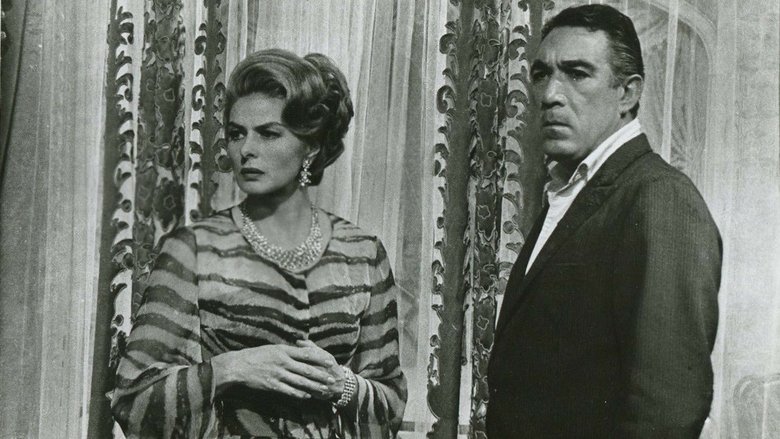

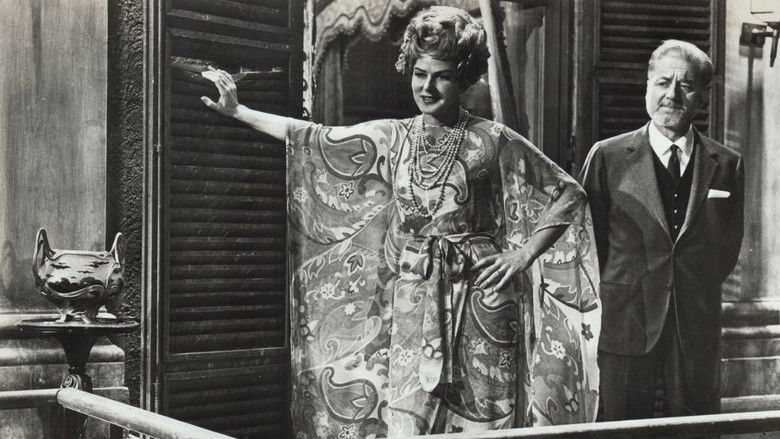

褒曼在这部片子里简直是女王般的存在,是复仇女神降临从楼梯上缓缓走下,是阳台上的天使看着人间人心向背,贪念四起,看着仇人被吞噬,被蚕食,被鲸吞,被背叛,被抛弃,被嘲弄,她也是自己的猎豹,亲手杀死了自己的爱人,电影最后的结局进行的大审判真是拔高巅峰,与其让死不如让其活着接受末日的审判与煎熬。 |

|

居然把结局给改了,以一种看似更“冷酷”、实际上更表面化的方式来实现惩罚,老实讲,多此一举。褒曼有加分。 |

|

太喜欢英格丽褒曼这部电影了,这样的衣锦还乡太特么的痛快!放到现在的说法就是大女主复仇记,而她复仇的方式就是利用人性的弱点和对金钱的欲望来“借刀杀人”,电影的剧本与情节取胜,对人性赤裸裸的讽刺直接拉满,穷山恶水出刁民,而这些刁民为了钱,为了私欲可以轻易的去扼杀一个人的生命和世间所有美好的感情。褒曼一次性格化表演,她黑化成复仇女神,其硬朗的外表与气势仿佛女王一般高傲凌厉。

“世界把我变成妓女,我就把这个世界变成妓院”。 |

|

因为三年前的这个时候看过了话剧和黄梅戏音乐剧版本,情节已不再重要,故而只选择看了褒曼的戏份。这种角色对彼时的她当然是驾轻就熟(无甚惊艳),但还是会想如果是贝蒂演会怎么样,兴许倒不如褒曼,她那下眼睑的浓妆就已经是那味了。2023.08.19 |

|

这讽刺故事由这样一个强大的女人来主导真是再妙不过了。That’s what I call revenge。46分钟,褒曼优雅地喂着豹子,一边轻巧地承认要买下负心人的性命,脸上绽开了狡黠的笑容,复仇女神。而当她说着自己十七岁就已死去时,忽而又只是个脆弱的女孩。结尾则是正义女神的姿态,满足地离开 |

|

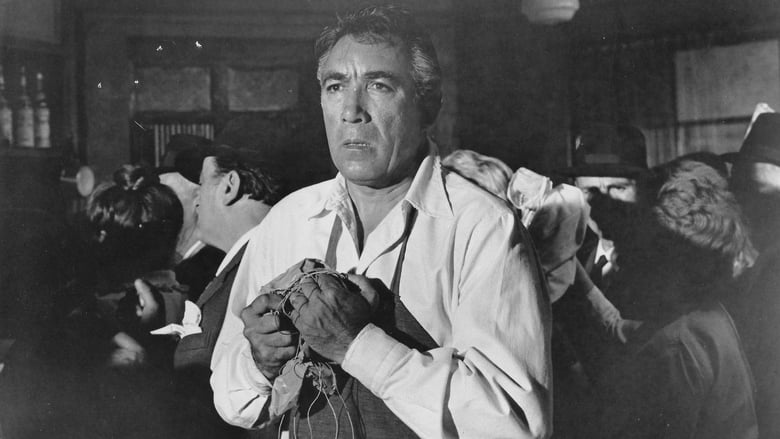

英格丽褒曼对这个角色诠释得很好,高贵、狡黠、凌冽、情绪化、对过去的耿耿于怀······20年前,穷苦的她被镇民们欺负,被男友(男主角)抛弃并诬告,沦落为娼,私生女早夭,20年后,她用丈夫留下来遗产大肆购买家乡的产业,让工厂停产,使得家乡经济萧条,再用200万捐助以及赊账卖产品的方式勾起人们的物质欲望,又用宠物豹出逃的机会让镇民们在街道上随意开枪,让男主角心慌慌,镇民们终于妥协了,他们阻止男主角出逃,他们判决男主角死刑,但我讨厌这个结局,在最后关头,女主角又站出来疾呼:“有没有人反对?”,然后她自己又阻止了将对男主角实施的死刑,女人还是心太软。(原著中男主角死了) |

|

褒曼很好地表演出一种饱受摧残之后的高傲,说实话她一开口我都吓到了……剧本确实很强大,但是男主角的戏还是不太够。最后的茅屋和庭审两场戏非常非常好,要是不这么仓促就更好了。ps看到人艺也排过这场戏,脑补一下陈小艺濮存昕吓出一身鸡皮疙瘩…… |

|

被褒曼的表演震撼!最后的刑前演讲她宛如一只母狮,炫耀着嘴里血淋淋的猎物,沧桑、痛苦、强大与骄傲完全从她的眼中迸射出来。很喜欢对Serge的结局,就让他死掉太便宜他和小镇居民了,她要让他和他们终生生活在guilt之中。(最后带走Anya也太棒了,我可以磕!) |

|

她的一切只是为了复仇,看似不留情面抛却人性的手段,实际上如此的无情正是这个小镇在她17岁时教给她的,她不过如数奉还罢了。那些满口道义却闻钱而动的人们,最后被她甩了一个大耳光扔在毫无希望的小镇上,她心底到底是快感还是痛楚没人知道。全镇人笑着阻止Miller上火车离开的段落看得人太心寒。 |

|

一部对人性充满了讽刺和批判的影片,金钱可以得到权力,信任,和为所欲为的判处死刑,整部电影也可以视作对社会来了一记强有力的复仇,在打光摄影上,也是很绝,几个表现手法相当厉害 |

|

一个等我有钱了,搞死负心汉前任的故事。相爱又相杀,金钱照亮人性丑陋。迪伦马特剧本真心强大。 |

|

褒曼绝赞演出饱经摧残后的狠辣和神经质,抛去被后世无数次致敬的小镇复仇主题和人性经不起任何考验的定论,影片对照回环的设置,所探讨的“时代变了、文明死了”的暗线,更加悠长动人。有钱不仅能使鬼推磨,还能让全镇的人变成鬼一起推,不管高悬在面前的胡萝卜曾经是两家杂货铺还是现在的人均四千刀。今日之米勒如同昨日之卡拉,今日之阿尼亚却不是曾经的卡拉。世界是如此,人生是如此,旧的东西必然远去,人性之鄙陋与光芒共存,所以人类世界并不是完全没有希望,即便只有女人在看透和原谅。贾樟柯真应该看看🙄️ |

|

人性的丑恶全都被翻了出来 谁都没有本事在最后一刻站出来 哪怕是曾经亲近的人 |

|

改编自迪伦·马特《老妇还乡》,去掉喜剧化,增加戏剧化,一个绝妙题材;褒曼硬朗气质很适合决绝、神经质的表演;看着一个个丑陋的灵魂在金钱面前被剥离得体无完肤,这种衣锦还乡真痛快(换我也这样哈哈);所以不要轻易得罪女人,复仇的女人是这个星球上最可怕的生物! |

|

签字就能赊账购物那场夜戏荒诞犹如怀尔德《洞中王牌》的嘉年华场面。但不喜欢电影的结局,过于直白,也非常不喜欢卡拉和伊尔险些重温旧情那场戏。更喜欢迪伦马特原著,女性复仇的意念更坚定,也留下更多思考空间给观众。 |

|

不喜欢这种荒诞的风格。 |

|

Really classic. 太久没看如此经典的作品以至于我都要忘了人有多丑恶了。最后的那场戏是最漂亮的。 |

|

爱之深恨之切 英格丽褒曼用坚定仇视的眼神蔑视着整个城市里的人 以最冷酷的方式优雅高傲地利用、报复了所有人 |

|

力道十足的故事。Karla以及埃德蒙当泰斯等人都教会我们一定要出去混好了再回来整死虚伪堕落的人类。 |

|

很精彩的故事,辛辣讽刺,张力十足。金钱诱惑只是外在表面,一个小镇的罪恶绝对不是一人造成的,这样的复仇简直大快人心。褒曼气场很强大~ |

|

故事本身过于强大,情节与讽刺俱佳 |

|

面对审判,男主只说了一句我是个人,结尾褒曼一句The visit is over,两者都是对现实的极大讽刺。 |

|

第一次看到褒曼说台词这么咬牙切齿,结局没说服力 |

|

世界把我变成妓女,我就让世界变成妓院 |

|

The visit is over(双膝粉碎性骨折跪地orz |

|

剧本本身很出色,所以编剧不费吹灰之力地让其锦上添花了。褒曼太美,看巨星演大女主戏是最过瘾的。 |

|

手刃前任,精神凌迟,血溅在故乡大地上,犹如泼墨。 |

|

人性的残酷,剧情简介有误,是两百万,不是十亿,此外,褒曼的演技,最后一句“the visit is over”配上那个眼神我背脊发凉 |

|

看到此片忍不住想到正午,人性贪婪到可怕 |

|

不和戏剧的粗鄙俗艳形象比,鲍曼的复仇女神高贵优雅狠绝,眼神冷如寒星,面带轻蔑笑容,言谈间一副“不出所料,我早知道你们会这样”的尽在掌握,女王气场震慑全镇,真正是贵妇而不是老妇。复仇之剑,高高举起,轻轻放下,公开处刑,不必杀人,却能诛心。 |

|

女主不让米勒死有点冷点洗内裤那味儿。 |

|

如此犀利的揭露和讽刺之剑,在褒曼的“狰狞”、“凌厉”、“凶狠”下刺向小镇的每一个人,人性的丑恶在金钱和欲望面前赤裸裸暴露,被剥得体无完肤。对毁了一生的人的报复固然痛快,但对人性丑陋一面的鞭挞更为诛心。小镇赊账购物的狂欢、阻止瑟奇上火车离镇时的心照不宣、公开审判瑟奇时的众口一词,最为恐怖邪恶,贪婪的脸、发光的眼神、残酷虚伪的言行,令人不寒而栗。 |

|

黑白/ 4.5 其實我從Cara說捐款兩百萬的條件是審判Serge時,我就好似看到了結局:一定會在民眾都決定讓Serge去死時有個反轉,Cara會在最後一刻放過他,給全體市民教訓。雖然情節未脫離諷刺劇的一般套路,但也呈現了不錯的效果。褒曼的表演可圈可點。 |

|

结局要是再有力量点更好 |

|

很有戏剧张力,但结尾略仓促。褒曼太有气场了,姜还是老的辣! |

|

没有音乐剧渲染得那么带劲,不过结尾倒是比音乐剧一句你们都是凶手要合理一点,男主活着确实比死了更让市民难受一点呀……英格丽褒曼美美美 |

|

改编还是留了一些气口 |

|

评论:比判你死刑还让我更满足的报复方式是让你生活在金钱至上的世界。 |

|

64年拍这么深刻的题材。突然意识到为什么上世纪六、七十年代国外有那么多优秀电影。几乎外面全世界都是好电影。因为那时把电影当艺术品来做,当成有意义有价值的东西来敬畏。那时人们尊重电影。现在,如同电影里全城人被财富诱惑迷了心神。一切价值被重新定义。说到底,依旧还是为了财富,或者,为了权利,而且依旧打着那些,比如为了大家、或者为了信仰的,神圣的名义。另外,觉得这个贵妇,82年人艺朱琳不比英格丽褒曼演得差。 |

|

这算黑色电影吗 |

|

老妇可不是这么死去活来的 |

|

跟杰出公民有异曲同工之妙。最后的结局好精彩,还有什么比让一群烂人在一起发烂发臭更恶心人的呢。 |

|

I want justice! 复仇女神,还是太温柔了。全镇的人把一个17岁的少女赶出小镇,给TA打上Whore的烙印! |

|

漂亮手段。居然是褒曼 |

|

还是太理想化了,还是认为人类可以被教育。 |

|

为了区区两百万,竟然没有一个人敢出来反对杀死同乡的不公义。 |

|

The visit is over.

Bravo! |

|

电影版改编得不算成功,去除了原著中的喜剧色彩,而且结尾太不给力了,使得作者原著的现实批判主义的力度大为削弱。不过英格丽褒曼强大的演技还是要赞一下, |

|

原来褒曼演过the visit啊啊啊!太厉害了 |

![豆瓣评分]() 8.3 (387票)

8.3 (387票)

![IMDB评分]() 7.4 (1,958票)

7.4 (1,958票)![TMDB评分]() 7.02 (热度:3.19)

7.02 (热度:3.19)