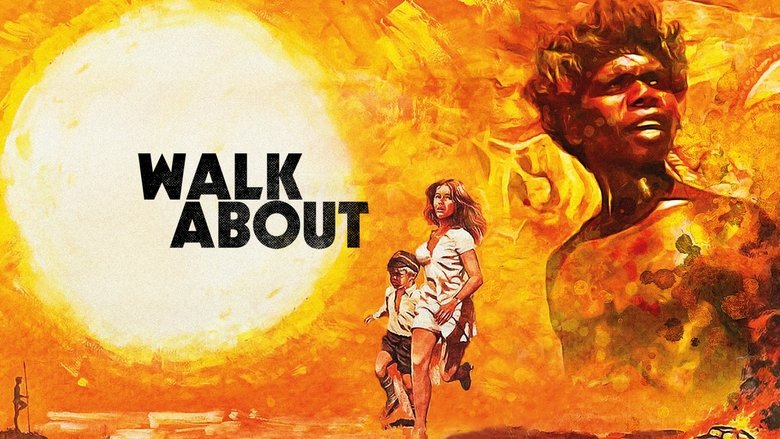

|

黑土著的舞蹈是他的求爱方式,但姐姐并不能脱离城市人生活(她讲述了自己所要的),于是土著就被彻底抛弃而自杀(因为姐姐和那些射杀野牛者并无不同,这是对她的鉴别)看看,公路那边的一人村落,那个现代人有多冷漠.片终她为人妻,在那一回眸间看到的荒野梦却已远去.裸泳段落是全片经典,美极,推荐 |

|

让人想起悬崖上的午餐,为什么澳洲大陆盛产这种~ |

|

在荒原的时候,姐姐只是一人在水中游。

那时他只是专注于这罕有的与自然的贴近。

而在与土著人交往时却保持着文明的身段。长大后陷入黏糊的人际关系,脑中浮现的便是三人毫无拘束的共浴了

片子不仅宣扬环保,还指出环境跟性情的关系

片中有好些碎片不明其意。呃 |

|

残忍尽显。自生自灭。远离尘嚣。Nicolas Roeg的实验气质细腻的像女人。无法对抗现实法则时,挂满泪的黑皮肤跳起了古怪的异族舞。我用我的方式宣告落幕。满目苍痍不再可见,自我的终结是最优雅的反抗。

另:摄影极佳。 |

|

片头的父亲是现代文明陷入精神危机的象征,小姐弟进入严酷蛮荒的环境,现代人要依靠土著人生存下来,在世界露出文明迹象(公路、枪)后,土著人失去了自己的价值,不能进入现代生活,成为现代人的一部分,所以死了 |

|

土著小孩杀戮袋鼠 白人持枪打野牛 这是天地不仁以万物为刍狗? 回归自然? 人类不管是工业社会还是原始部落都带来杀戮?电影刻意的太多,lead to no where 另外对土著的看法仍然是局限在现代视角的猎奇 没劲。。。Jenny Agutter不错 |

|

土著人与姐姐在天然的河水中裸泳,在远离现代文明的蛮荒之地,赤裸的身体在接近本真状态的同时并不会激发性欲和占有欲。而另一边,一女多男的科考队在烈日下百无聊赖,所有男人的目光都集中在女人的胸脯和大腿上,这个看起来30多岁的漂亮御姐一头金发,身着短裙和肉色吊带袜,这是一个完美的性幻想和性发泄对象。这群“知识分子”男人个个蠢蠢欲动,这是现代文明教化下的结果,是被创造、被制造、被供给的性心理。 |

|

早年澳大利亚的电影,多少会涉及土著,并略带神秘色彩,比如彼得•威尔的《最后大浪》,再比如这部《小姐弟荒原历险》。荒原历险,最近还看了一部《裸杀万里追》。大远景、动物特写、人类的野蛮,这些拼接构成影片的独特风景。该片在最后给出了一个因在城市失败而出走荒原的缘由,算是某种隐喻。 |

|

the three of us , at the rise of the sun 好想躺在土地上,那片刻黎明前的宁静。“在荒野工作的男性眼中,只看到露出的胸和内裤的女人,而土著人却能和裸露的少女开心游泳” |

|

我对剧情已经完全记不清楚了,只记得很多场戏都是露点啊,裸体游泳什么的 |

|

感觉怎么跟《太空2010》有点像啊 |

|

杀了非常多的动物。镜头很美 |

|

不妨称之为“野皮士”电影,六七十年代的世界电影都充斥着一股对人类和文明反叛和审视的态度,罗伊格也紧跟艺术潮流,并且扎根澳大利亚的野性荒原深处。《逍遥骑士》人类社会的浪子,一直在骑行游荡,是“无脚鸟”一生只停一次;《小姐弟荒原历险记》则是现代文明的弃婴,战争、暴力、冷漠、混乱这些现代社会的阴影逼迫着人去逃离它,进入荒野的过程是一步步脱去文明的烙印,少女身体的解放、孩童天性的保留,在土著居民身上可以寻找到人原始的自然状态和人与荒野的和谐共存,而现代生活则一步步将人给异化,形同现代文明的囚徒。罗伊格带着强烈象征性的隐喻只是一个幻影,社会性的人永远无法逃离社会而存在,“返祖”现象只是电影构造的幻想,我们终究还是会将自己“杀死”。 |

|

荒原的呼唤 |

|

走过生命丛生的自然,重返人类文明的废墟。失乐园的忧伤多少有一些,但胜在并太无强加与人的判断,被矛刺穿的袋鼠和被射杀的野牛开膛破肚是同样的血淋淋,沙漠与废矿的美并无高下之分。尼古拉斯罗格真是我最爱的那一类导演。 |

|

蛮好玩 |

|

【B】通篇的联想蒙太奇,文明与原始的对立思考。 |

|

人与自然。 |

|

现代与原始,城市与荒野。最后的幻想承载太多,美之至。 |

|

蜥蜴是神马味道? |

|

比文明更文明的野蛮和野蛮人,比起同一位导演的从未来反证的the man who fell on earth来,此片更成功和流畅,无怪是摄影出身的导演,用镜和剪辑都极出色。 |

|

很美并但有淡淡的忧伤 |

|

It creates juxtaposed images&dialectical relationship in which more meanings emerge. In larger sense, the collision is between the “modern” world of Anglo Australia&the primitive” world of the Aborigines by using the montage. Especially appreciate the dreamy swimming scenes. |

|

大卫叔叔青涩初演。求偶之舞后来变成一个迷因。

全片60%是在凝视少女的大腿。丝袜质量真好。

空镜接空镜,来自远方radio穿插使得里面播的广告无比荒诞,文明与荒野的相互倒置,视听语言上堪比《天地玄黄》。

多个横移运镜,从墙壁到城市或到荒野,都是点睛式的句子。

结尾也不拖沓。

回看开头,尤其是无言的精彩,城市诗电影一般,规训而压抑的文明世界。

|

|

需要耐心看的意识流电影。。。 |

|

偶尔看到友邻说听到里面有一段outlander的op旋律(The Skye Boat Song),果然在29分半小姐姐哼了这么一段…真是有那么点穿越时空的感觉。而最后小姐姐回想的裸泳,可能多少年后的人类考古片中灭绝的蜥蜴灭绝的鹦鹉灭绝的袋鼠时的心情一定是一样的。 |

|

摄影很棒 |

|

人少的旅行 |

|

好喜欢老片的摄影啊 |

|

无非是现代文明和土著文化的冲突,但导演故弄玄虚,各种隐喻抽象……更不可思议的是,小姐弟和小土著,还没发育,玩什么性暗示 |

|

导演是英国人罗格 |

|

和桑特的《痞子逛沙漠》一起看 |

|

这叫一纠结 |

|

第24届戛纳电影节主竞赛单元入围 优美的澳洲风光 |

|

我一直一直看不懂这剧为何经常给小动物特写。。我还很坚定地以为有梗。。 |

|

一部奇特的电影,涌动着对文明质疑的明确动机。而对部落文化的影像使用及处理,构成过多的隐喻与象征,何尝不是另一种强暴的文明呢? |

|

Nicholas Roeg真是太過分了,之後的澳洲電影都只能跟在他的屁股後面... |

|

好片一部 |

|

澳洲最美CC |

|

原生态的、很有特色的澳洲人与自然和睦相处的电影,配乐与镜头都非常有特色。 |

|

一些片段插入的太过古怪,寓意也太过生硬。看的非常头痛。只有裸泳一段,配上那么舒服的音乐,还算不错。 |

|

人告诉我说内个土著男孩儿是自杀的 原因是求欢不成 我就不明白了 |

|

非常诡异,富含人类学隐喻 |

|

D9 EE-499 |

|

罗伊格喜欢把一个角色放到一个完全不属于他的环境里,以展现微妙的违和感。这部比较早期,整体叙事未臻圆熟。到《血光鬼影夺命刀》、《天降财神》等片时风格才成型。 |

|

关乎文明的一种走向。现代文明对(相对的)原始文化的入侵。结尾借用姐姐的闪回记忆表达对逝去岁月的叹息,也是文明凋落的不可挽回。 |

|

好有质感,意图明显 |

|

时代气息,指东打西 |

|

摄影太牛逼了 terry gough威武 |

|

由自然重归城市。白人与土著的故事,不在于你去过哪里,而在于你见到了什么,经历了什么。以至于改变了你什么。 |

![豆瓣评分]() 7.8 (1136票)

7.8 (1136票)

![IMDB评分]() 7.6 (27,687票)

7.6 (27,687票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![Metacritics评分]() Metacritics: 85

Metacritics: 85![TMDB评分]() 7.30 (热度:13.63)

7.30 (热度:13.63)