|

束缚女人的黑头纱却是男人扬帆远航的帆 |

|

如果说韩片有九命,那么伊朗电影就有千面,它的强大不是出几个厉害的导演来做做代表,而是底下有一群有才华、有创意、有能力的导演在拍好电影。本部讲了同一天,同一个地方,三个女人的三段故事。第一段走写实路线,头巾作风帆;第二段完成一个出色的影像暗喻;第三段颇有魔幻味道。最喜第二段。 |

|

先锋意识。但三段式结构还是表达的厚重程度都显得简单了些。整个还是女性的诉求意识:第一段女童是伊朗儿童电影一贯的优势,纯真美好,价值观上无可挑剔;第二段的反抗借由公路场景中镜头的优势,把那种挣脱束缚过程中的漫漫长路表现的很好;第四段是一种虚无、平静的宣泄,老妇用物质补偿青春 |

|

1.在影子消失前回家,还是小孩子的他们,不知道那一声“再见”意味着什么。男生通过黑纱扬帆出海,奔向自由。黑纱却是钳制女人一生的噩梦;2.眼前的公路犹如伊朗女人反抗的道路一样绵延不绝,望不到尽头;3.迟暮之年,用尽一生的积蓄去购买青春时候的一个梦。 |

|

最可悲但也无处遁形的是自己身处黑暗,否定这种黑暗成了唯一可做的,最终在畏的前提下亦步亦趋。 |

|

女人三部曲 Roozi ke zan shodam |

|

小时候,

知道小木棍的阴影短促,

不知道黑头巾的阴影漫长,

初吻酸甜的棒棒糖赶紧多舔两口。

长大了,

黑头巾鼓荡成帆,

像戈壁滩上一团疾驰的黑云,

最快的黑骏马也追赶不上。

等老了,

自由的购买一切包括自由,

裏紧头巾满载一切乘桴于海,

却是去殉葬死亡。

第一次看这种风格的伊朗片,

最喜欢第二段,

黑头巾鼓荡成帆,

像戈壁滩上一团团疾驰的黑云,

要让最快的黑骏马也追赶不上 |

|

置于文化环境中而无解的问题:她是骑完了全程,还是退出了比赛?越往后走,纪实的质朴的杂音越少,而设计过的荒诞感越明显。总的来说机巧了点,但还是非常有魅力。表情丰富的镜头让人印象深刻。片子结尾令我想到Emir Kusturica的《Underground》…… |

|

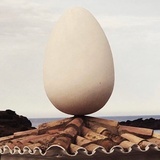

戴着面纱的哈瓦在海边目送着老妇人,她和她的家当们浩浩荡荡地渐渐远去。却有如老妇人在回视自己的过去。正是曾经那个9岁的自己,那个现实中的女人,成就了今天这个空荡荡的自己,一个只剩下虚无的真正女人。然而这一切,哈瓦依然是不能明白的。

|

|

结局 挺 不错。。。 |

|

1、本片是伊朗著名电影导演莫森·马克马尔巴夫的妻子玛兹嫣·马克马尔巴夫的处女作,拍摄于波斯湾上的基什岛。2、通过展示一天中三个不同年龄女人的故事而汇聚成一个伊朗女人的一生。3、片尾小女孩在海边目送老奶奶的同时就如同老奶奶在回视自己的过去,她到底缺少了什么?谁也不知道。 |

|

赛车那段有点儿意思 |

|

娜拉们,或者是一个女人,一生,在夹缝中艰难的求生,最后,她还是缺失了某件东西,跌进深深的空虚和无奈里。 |

|

通过童年、壮年与老年三段时期三个不同女性身上发生的故事,平静地控诉女性的遭遇。童年期是最好的。 |

|

伊朗电影的优秀主要有3个方面,其一,主题;其二,质朴,其三,便是叙事其实是非常有技巧的,看次一片,仿佛看尽红白蓝三部曲 |

|

命定为女子 |

|

四星半//由浅及深 由外而内 是女性对女性的关切 是女性对自我命运他人遭遇的细致观察和精准展现 这种关照有且几乎只可能来自被环境与他人塑造过并且清楚认知塑造的形式和过程的女性//或许尤其在伊朗的社会人文环境里 女孩首先要被揉捏成被认为的女人形象 再细微的反抗动作也容易因为形只影单而被重新揉捏回被认为的女人形象 而终于丧失了生育价值的女性也终于拥有了一点点重新做回自己的可能//如果争取平等权利的女性真的做过头了 可能早也不是现在这副样子了 |

|

喜欢 |

|

Mohsen Makhmalbaf。2000。三个故事,成为女人的三个阶段,9岁前的最后一小时,小树枝的影子;丈夫以及村里的权威来追逐自行车比赛中的妻子,车轮每前进的一步都是忠实自我叛逆传统的蜕变,下了飞机来到陌生城市的老太太在海滩构建了她的家,她总想不起自己缺少了什么。她和她所有的财产漂浮在海上。 |

|

列入"值得重看" |

|

此片观影心情的三个细节:发呆;沉默;突然发笑…… |

|

m21163:孤苦伶仃顺从的老妇胡拉还缺什么呢?阿河算是新时代的抗争,小小的哈瓦会成长为什么样? |

|

三段式的女性故事;女人逃不出弱者的名声。 |

|

评分有这么高?女性主题表现的太刻意了!第一段的小姑娘很可爱,但担心别人看不懂一而再再而三的强调。大师的全家都去拍电影……本来没啥,但拍的太勉强就觉得~~挺龌龊(姑且用这个词吧)。 |

|

幼年被迫失去自由,

成年后不顾一切奋力追求自由,

老年得到了自由却已经失去了最宝贵的时间 |

|

就这样,“她”过了一生 |

|

没想到伊朗也有那么多黑人。 |

|

好直白…第二曲的白衣男子骑黑马与黑衣女人骑单车实在太简单粗暴了点… |

|

传统与现代文明的冲突;三部曲巧妙联系,结尾很棒; |

|

少年时的帆与渴眼,成年后化作轻笑尘烟,老年后重放马归山。第二段调度运镜稳,最喜。女导演拍女性处境,艰难由显至隐,欢腾下的悲伤却渐浓。 |

|

又一次把伊朗电影完成为家族艺术。 |

|

注意到了,一个小孩,在海滩上,用吸尘器吸沙子?三个不同年龄的伊朗女性的故事,都很有趣,马克马尔巴夫真诚的在记录伊朗。隐晦的、不加控诉的,去拍下一些隐藏在人情风貌后的问题,他对伊朗的土地和人有如此深的爱。不准再和男性玩耍的女孩决定和男孩好朋友度过最后一天,隔着窗子玩耍;逃离家暴荒野骑自行车的女人,一路上不断出现警告她回去的亲戚;伊朗真是个神奇的地方,沙漠和大海相接,却如此融洽,女人和男人的边界却不能像原本的大自然那样宽容,穿着黑袍骑自行车的女人和裸着上身骑马的男人;老太太老到走不动了,她过去穷过,而现在,也许她丈夫离世,她继承了财产,获得了自由,雇了一帮小孩推着她疯狂购物,把海滩布置成理想的家。三位女性三条线,都以悠扬的运动镜头收尾,遥遥离去,又汇聚到海边,放松的闲谈中透露了女人她们的人生。 |

|

三段仪式,简单粗暴。 |

|

少女披上了头巾,在懵懂中就被套上了枷锁。

成年后骑上自行车,想要追寻自由,想要在与人的竞争中取胜,可是婚姻与家庭却在后面紧追不舍,逼迫你顺从。

成了老太婆了,终于可以获得自己想要的东西了,也解开了捆绑自己的所有绳索了,可是却只剩自己一个人漂泊在茫茫人海了。 |

|

从童年到老年的三段式,比较新奇和诗意。第二个片段的女主角真心累坏了吧,足足在电影中认认真真骑了半个多小时自行车,一刻都未曾停歇。 |

|

“她换了辆车继续骑了”,这其中的自嘲、轻松与勇气只有女导演会想到。最爱第一段,比起二、三段有种返璞归真的拙气… 这是Makhmalbaf家族镜头留得最精简的一回。 P.S. 三位女主角的名字连起来念有什么寓意吗? |

|

实在很喜欢在平实缓慢的镜语中用颜色作为微妙视觉刺激的做法:真挚、克制但残忍的镜头们,也是旁观和直击的不忍和反抗。男孩用头巾扬起风帆,用木棍拼凑船只从陆地启航,女孩用头巾蒙上人生,用木棍测量何时将被锁进屋房;在灰黄相接的沙尘中,轮毂刺眼的黄和自行车亮丽的红在达达马蹄的迫近中组成了逃离、追赶和吞噬的凝望——那个“you are here”的地图特写让人鼻酸,因为此处何曾是女人的原乡;但当阳光终于可以自由照拂女人的面颊,它却已经布满沟壑与沧桑,新鲜的事物被荒诞地放置在沙滩上,充满自主的有趣和狂妄,而沙滩也圈绕住了女人的一生,喧闹和生命的错位令人感到沮丧,终于启航的女人的船,热闹之外是独自的流浪。此时非彼时,此乡非吾乡——多么讽刺的周而复始。 |

|

小時候為成為女人做準備 長大后為追求自由做準備 老了后為彌補遺憾做準備... |

|

有很多宣言式的隐喻,但并未流于口号式的肤浅。挺好的电影。 |

|

三个年龄段的女人,贯穿女人的一生。每个故事都是一个寓意,剧中的道具亦有所指。让人比较欣喜的是,此伊朗电影表现的是伊朗的南部风情,这在伊朗电影中是比较少见的。霍尔木兹海峡的景致,与波斯雅利安人不同肤色的人种,别有一番风情。 |

|

女性的命运。 |

|

三个不同人生阶段的女人,一个女人三个不同的人生阶段。 |

|

象征性太强的电影,看不下去 |

|

印象最深的是第二个女性阿和,去参加自行车比赛,先是丈夫骑着马追赶,要她回家,未果,再次追上,最后通牒,不回家就离婚,未果,阿和的爷爷骑马追来,未果,然后爷爷和爸爸骑马追来,说她丢了家族的脸,未果,最后是阿和的兄弟截住了她,扛走了自行车。 |

|

伊朗电影特有的“灵气”,四两拨千斤 |

|

骑马追自行车一段惊艳极了,惊艳过后是绵延的心痛 |

|

小时候,她的头巾是男人的帆。长大后,她骑着车与男人赛跑。老去了,头巾是她的帆,载着她航行出海。她将属于自己的都带上,床,镜子,洁白的婚纱,还有鲜花与清风。 |

|

还真的蛮费里尼的 |

|

吃糖那段我能反复看……整体压抑又可爱 |

|

太浅了 |

![豆瓣评分]() 8.1 (1015票)

8.1 (1015票)

![IMDB评分]() 7.3 (1,485票)

7.3 (1,485票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 84

Metacritics: 84![TMDB评分]() 6.10 (热度:2.39)

6.10 (热度:2.39)