|

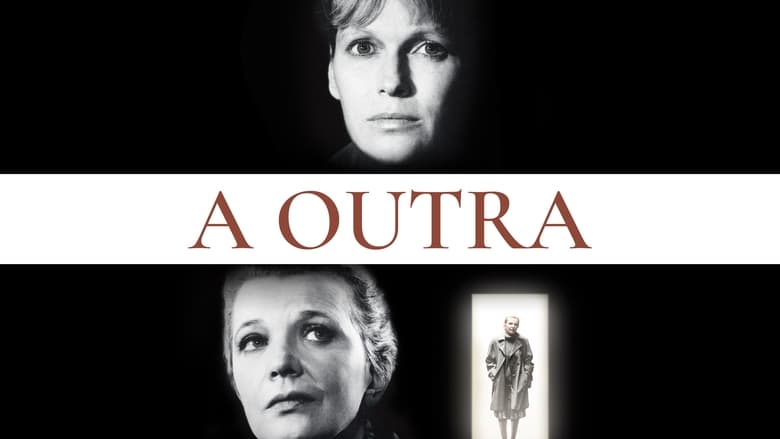

2 不同年龄看 体验大不同 西方的女性50岁依旧敢重新审视人生 不惧选择与丢弃 亚文化25以后就把人生写死 归档剩女 自称老阿姨 并以30为分水岭 且为依旧热爱生活而沾沾自喜 人在存在的任何一刻都不应放弃自我 而这是一种生活态度 并无必要拿出来展示及讨人歌颂 |

|

如果你允许自己去感受的话,世界跟现在会是两个样子,所以如果你觉得自己敏感脆弱,其实是好事,总比那些没有感觉麻木的人好。另外因为这部电影遇到了一首爵士乐Bilbao Song和Gustav Klimt的油画Hope。 |

|

这部有点不像woody allen的风格了 |

|

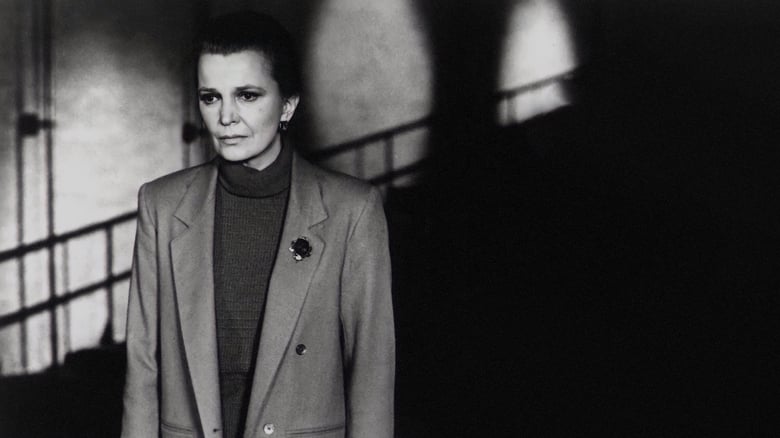

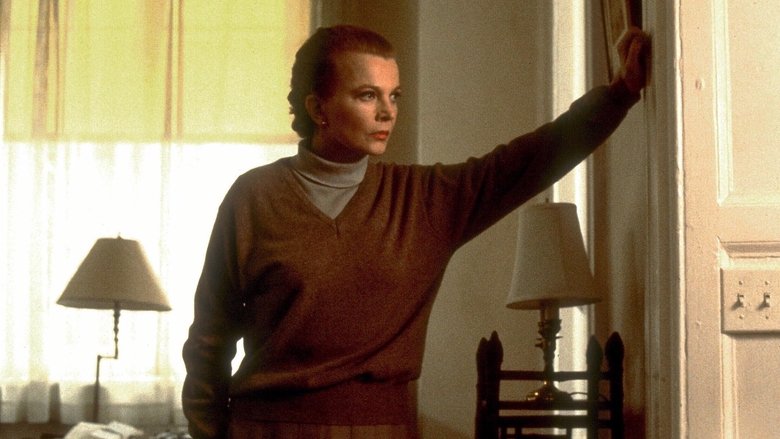

伍迪艾伦“伯格曼时期”的作品,摄影师是尼克维斯特,偏棕的暖调,却是冰冷的故事。不少伯格曼式的特写及变焦镜头。一个偷听的故事,通过画外音切入闪回段落。剧作在时间的处理上近乎完美,现实/回忆,自我/他人,最精彩的是玛丽安梦境中的那场戏剧演出,她既是演员又是观众。 |

|

年近五十回望过去,玛丽昂做得永远是保守且冷酷的决定,从不冒险,努力克制自己的情感,看起来她应有尽有,其实一无所有。

类似《野草莓》的伯格曼式“内心公路片”,巧妙的叙事结构,完美衔接梦境与现实,古典乐太合口味。 |

|

相比起大多数作品的喜剧和讽刺,这部的深沉基调则复合着焦虑和忧郁的暗淡情绪,站在伯格曼的肩头思索着他的不朽和灵光。Marion看似一帆风顺受众尊敬的人生在中年尾声踏入自省的沉潭,现实与梦境开始交互纠缠,倒叙的片段被模糊浸润在午睡的半梦半醒中,自以为是的回忆被挑拨质疑而被追索为自身的批判矛头。Marion从容不迫的优雅面具,大谈特谈布莱希特戏剧所流露出高级知识分子的优越,而在自我犹疑面前显得不堪一击。结局却又一如导演常见的桥段,不出意外的背叛将成为了自我审视的终章。 |

|

4- 是否因为Gena, 这次的Woody Allen有点Cassavetes那部特别迷人的《首演之夜》的味道?不同于老约翰镜头下迷蒙醉眼现实与梦想(台上台下戏)的女伶形象,这里的Gena更加成熟和独立(大学哲学教授),却依旧有她不轻的十字架要背负。梦境一节调度流畅圆熟,够得上五星。桥洞下的错失也经典。 |

|

不好看 |

|

真的没有人像我一样觉得Marion这个人物的灵感来自于汉娜·阿伦特嘛…海德格尔哲学、女哲学家、没孩子、超乎常人的理智、年轻时和导师的恋情、抽烟、甚至发型…匹配度太高了。决定了这是WA片子中我的top3。叙事手法好极了。同时预感自己晚景凄凉。 |

|

可能是老头最短的一部?也是目前见过最严肃的。剧本妙得很。“另一个女人”叫Hope,是自己的分身或映像,用来说出内心不敢面对的事;通过管道传声听另一个自己接受心理治疗,本身就像催眠或梦境植入——最棒的剧场梦境一段,自己观看自己的演出,正是这一现实的投射;电脑屏幕就像那个管道,这场精神分析指向的病人又成了我本人,无敌戳得很准,送来重重一击,尤其米娅最后描述吉娜那段话。No.3000|Don't make something romantic sound infantile. |

|

“我不知道记忆应该是你拥有的还是已失去的,但长久以来,我第一次感受到内心的平静。” 精妙绝伦的剧本,介入回忆实现心理呼应,梦境即为情感尝试挣脱束缚的表征。而墙壁另一侧的女人,就像是无法正视真实欲望的分身,被遗忘在现实生活的罅隙中。 |

|

勉强及格。在视觉构建上很接近伍迪·艾伦的偶像伯格曼了,全片也几乎没什么段子,用沉溺、自由的方式,勾勒一个50岁哲学女教授罗兰兹经由隔壁心理医生处“另一个女人”米亚·法罗自述的刺激,对自己前半生的重新评估,并且用戏剧化方式,把她的实际上的孤独揭发给观众看,她画外音描述的与继女、丈夫、童年好友……的关系,很快被暴露出来的人们防备她、恨她、背叛他的真相所推翻。我觉得这里面多少有伍迪对这样一个高傲(但实际无甚学术成果)的女知识份子的反讽,尤其她最后平静下来是靠心仪他的男作家对她性感时刻的回味,肉身优先。其实他人对自己的负面评价这关并不难过,最难的是一个人记忆中那些曾经背叛自己理想的举动。表现罗兰兹记忆的那些形式很自由,比如说是看照片,其实全是记忆中的场景重现,女青年版罗兰兹的演员选得也很像她。 |

|

暖调冷掉 |

|

这是伍迪艾伦的《野草莓》加一点点《假面》呀,也是和尼克维斯特合作的开始,昏黄的室内景,搭配清冷的纽约冬天。中国人的古话是“五十岁知天命”,这说法确实有普适性,一个人在五十岁的时候才发现自己从未释放过真正的情感,也不知是早还是晚——正如那个无意间偷听到的隔壁陌生又很亲近的女人,她在绝望的情绪里出场,却有一个名字叫“希望”。剧本堪称完美,尤其那段分成几幕、跨越大段人生、罗兰兹既是参与者又是旁观者的梦境,简直是神来之笔。虽然是个压抑甚至痛苦的故事,但演员之间非常有火花,罗兰兹太有魅力了。这部电影当年不受欢迎真是太遗憾了 |

|

女强人的挽歌! |

|

站在五十岁的人生交叉口,迷惘的玛丽昂不知该如何选择 |

|

和他以往的电影有很大的不同,但很动人,传达的感情真挚到我一个22岁的人都能感同身受。 |

|

Bergman-esque |

|

2024.8.25第三次观看。不但由伯格曼御用摄影师Sven Nykvist掌镜,与《野草莓》和《假面》的关联也显而易见。我倒觉得毋需过于“入世”地看待这部电影。这是人的主我与客我之间关系的典型对立与撕扯,而那种主动与这个世界保持的距离的疏离感与悬浮感,注定了人的委屈与纠结。“找自己”是一个伪命题,“逃避自我”和“逃避自由”——“自我”就在那里,只要你不逃避,总是可以找到的,这正是所有艺术创作取之不竭的灵感来源。此片结合《丈夫与妻子》《汉娜姐妹》(不喜欢结局)和《九月》来看,伍迪·艾伦对两性关系的探讨以及女性视角的叙事水准在男性导演中叹为观止。钟爱1986-1992年的伍迪·艾伦。 |

|

我的第1000部美国电影//确实“在伯格曼和卡萨维茨之间开出了属于伍迪艾伦的花”//哲学和艺术教会人们如何生活这一点我深信不疑//柔软的色调中有锋利的痛苦//像是偶尔才聚在一起喝酒的老友忽然聊起了最近一点关于人生的思考 少见难得真挚焦灼 |

|

独白主观视角伴随逐渐展开的客观过去事件形成的角色刻画颇为巧妙,偷听到Mia演的年轻女人仿佛是倾诉自己心灵苦闷的另一个人格(最后演员表里角色叫hope),年过半百后才惊觉自己或许一直是个既会抢男人同时又压抑自己的口是心非的人?不过一直稳步走过来的人真的会年过50后开始怀疑自己的一切么and这样的空虚是有条件的人才能思索的奢侈的空虚也说不定。Gena演得真好样子也极其迷人,导致跟Ian Holm太不般配令人无法相信这会是个对抢来的丈夫如此满意的女人- - 哦对剧中女主角居然是一个始终不介意秃头的奇女子,第一任教授丈夫啦恋爱过的哈克曼啦,这个吧,我觉得,可能,因为,剧本不是女人写的...整体配色全部是大地色系,故意让演员都统一那么穿,伯格曼的摄影师Sven Nykvist确实不同凡响室内场景都很油画。 |

|

伍迪·伯格曼 |

|

还挺温暖的 |

|

用几个简单的元素勾勒出一个五十岁女人的心事, 通篇都是女主角的独白配上精选的反复使用的古典乐, 或许我以前不喜欢这种方式, 但戈达尔改变了我的观点, 音乐,旁白与简单的影像的结合有着令人惊喜的化学反应! |

|

闷 |

|

实验而诗意的woody allen |

|

中年危机 |

|

“超我”经“自我”进入被压抑着的“本我”,实际上本来是荒诞的,仅借自欺维系。隔着面具亲吻的隐喻与《野草莓》式闪回;这部影片是伯格曼的,而非伍迪艾伦的。一如《假面》,主人公被大特写审视。一个镜头:当隔壁的低语声响起,Marion走到了被挡住景框视线的区域,仿佛那是她自己的声音 |

|

女主的梦绝了。配乐也很经典。聪明的女人遭人妒,聪明反被聪明误。年过五十猛然看清了许多事,一些人你永远失去,一些人还来得及找回。 |

|

吉娜罗兰兹梦境中的舞台让我想起了她与其丈夫卡萨维茨的合作。

非常棒的一部影片。 |

|

无论是探讨议题还是私人趣味上,这部都太击中我的点。一个骄傲又自我沉浸的女人,五十岁的时候突然从外界看到了另一个她无法接受的自我。(这部和伯格曼的摄影师合作,色调和构图都太像了) |

|

短篇小说式的电影,与《挽歌》相比,这是女生版。 |

|

伍迪·艾伦严肃时期的作品,一个哲学教授的自我怀疑,通过偷听,梦境等环节反映内心,剧本绝妙。 |

|

這套也是我其中一部的favourite電影! |

|

这部片子着实有些深奥呢。 |

|

话唠吴地的电影没有字幕我很痛苦... |

|

她看起来拥有一切,其实她一无所有 |

|

The other woman is named Hope. 已经完全和伯格曼处于同一高度 只不过场景从瑞典的郊野移到了曼哈顿的街区 梦见剧院那段场景让我想到Synecdoche, New York |

|

另一个女人揭开了潜藏的意识,过去的假面,彩色玻璃花窗上的拥抱,幸福和失落之间,伤痕累累的五十岁女人沉溺在自我怀疑之旅中。治愈是伍迪艾伦的温情。 |

|

8.3 老头子又一部伯格曼式的电影,细腻的剧本中充满对人生的感悟对自我的思考 |

|

很轻松,四两拨千斤 |

|

最好的女人和最惨的女人 |

|

很多特别优秀的人都只活在自己的世界中。殊不知她给别人的压力实在太大,以至于旁人只能敬而远之。所以说吾心即是宇宙,宇宙才是无心啊。你的世界,就是你所看到的、你能感知到的世界。除此之外,世界的其余部分,跟你没有半毛钱关系。我觉得任何人都要融入这个世界,去了解,去感受其他人说了什么、做了什么。而非一味沉溺在自己的妄想中,不愿自拔。本片是伍迪少有的直面内心反思自我的电影,看了玛瑞安的故事,照见自己,与君共勉吧。7分。 |

|

非常喜歡這個調調. |

|

不懂 |

|

伍迪·艾伦的严肃作品,有点模仿伯格曼的《野草莓》,虽然老头的模仿作品都不是很对味,但这一部还是比前一年的《September》好看点 |

|

10/10 拍了四五部模仿伯格曼的影片之后,在这一部之中Woody真的做到了与伯格曼比肩… |

|

我常常想问你快不快乐,可话到嘴边,又担心其实你也不快乐。 |

|

剧本太好了…… |

|

伍迪艾伦在这片中对女主人公的刻画过多的在于描述了,而不是在于表现…… |

![豆瓣评分]() 8.3 (1821票)

8.3 (1821票)

![IMDB评分]() 7.2 (15,486票)

7.2 (15,486票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 59%

烂番茄: 59%![TMDB评分]() 6.86 (热度:7.00)

6.86 (热度:7.00)