|

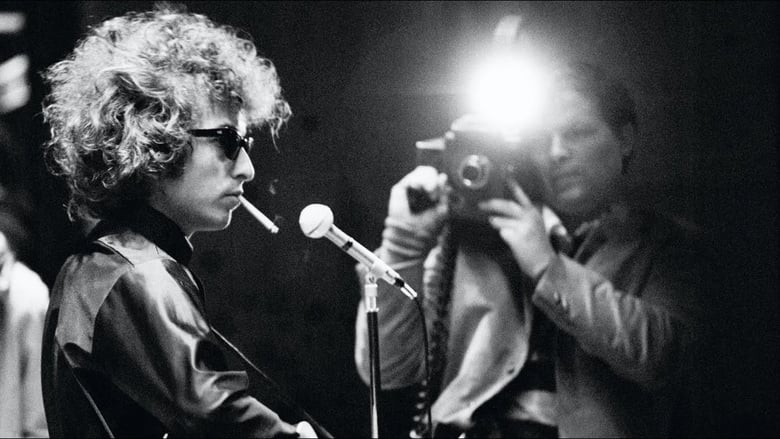

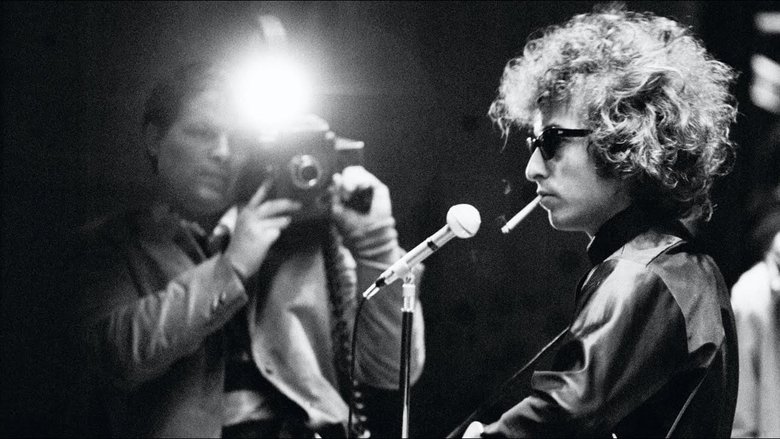

聚焦于迪伦的英国之旅,贴近地捕捉到其年少轻狂的一面,配以大量的后台生活细节如唱歌和拌嘴等场面(Joan Baez唱歌配迪伦的打字声那幕很韵律),台上光柱照射下的那个阴影在粗糙胶片的捕捉下已成经典。《我不在场》有大量参照。 |

|

年少气盛的鲍勃迪伦真是有趣,一直逻辑不清地狂怼各路记者虽然臭屁但有种年轻人特有的棱角分明。他一开口我就把那些乱七八糟的采访全忘了,一束聚光灯下他的剪影呈现在颗粒粗糙的胶片上,是那个时代最美的画面。记得要配合“Bob Roberts”食用达到最佳效果😂 |

|

20岁的你有了70岁的声音 70岁的你 还像20岁那般年轻吗 |

|

轻狂、傲慢、才华横溢。最爱Joan Baez在其中的演唱,特别是唱Dylan的《Percy's Song》就是太忧伤。当Dylan在歌声中写作时,是迷人的。我还是喜欢Donovan一点,安静的年轻人。素材很多,普通的纪录片,但片头就值了好几颗星。 |

|

琼贝兹理解不了鲍勃迪伦的歌词,就进入不了他的心,很遗憾啊,这是转型前的鲍勃迪伦的最后一年,对比66年英国巡演的录像看会非常有趣,正如安迪沃荷说当鲍勃迪伦成为他自己时,他就成为了超级巨星。安迪沃荷厉害啊! |

|

那场车祸带走了那个才华横溢、傲慢、语带讥讽的少年。 |

|

9.0/10。关于鲍勃迪伦的英国之旅的纪录片,拍的很有趣,直接电影那些“粗糙”的技法(不规则构图、随意的变焦与调度、跳跃的剪辑、大量有趣细节组成的流水账式叙事等)在这里不仅营造了纪实感,也同时配合大量音乐渲染了一种「肆意」的诗意气质(这种影像气质也是涤纶给人的感觉)。不过纪实与诗意在这部并未达到圆融(比如有些地方纪实远大于诗意),所以影像力量被大大限制。 |

|

8.0 可以算是影史最重要的名人纪录影像之一了,所有与媒体有关的段落(特别生怼《时代周刊》记者那段)都在侧面印证纪录的意义。成名后的Dylan反对阐释,反对被定义,恰好这部纪录片也并未试图阐释或者定义他。或许这就是他排斥媒体,却接纳几个摄影机游荡在他身边的原因吧。 |

|

《别回头》,1965年对鲍勃·迪伦的纪录。

一个很清晰的鲍勃·迪伦的形象,在接受采访时反客为主,使采访者十分不悦,而他却说:

“如果我们真要排挤你,我们会当面说你的好话。”有点真实又有点伤人自尊哈哈。

与朋友发生矛盾,冷静后主动道歉,还是挺平易近人的。

他从未说过自己是民谣歌手,可一年后他在唱摇滚时,人们却骂他“你个犹大”,他冷静回怼“你是骗子”。

路很长,别回头,一直走。 |

|

看过“摆拍”纪录片,倒是少见把纪录素材拍得那么有质感的和腔调的,不知道是不是黑白片的关系,恍惚中总忍不住质疑这些镜头真的没摆过吗。个人对鲍勃迪伦不了解,看影片中那几段表演不得不说这絮絮叨叨的念经本事不是一般人可以有的,年轻时迪伦略女性化的清秀和怼人时与我何干的傲娇产生的反差还真萌 |

|

#786 喜欢他抽烟,吹水,怼记者,讲笑话,坐在打字机前写歌,时不时“酸”一下donovan |

|

rare footages from 60s, cant wait 4 any bloody subtitles any more |

|

理想的没有过分阐释的纪录片,不是个人最喜欢迪伦的时期,但是访谈最经典最有趣。以前在学校图书馆借来看过一小半,没想到有机会能在电影院看到,迪伦和琼贝兹的声音像清泉一样。每年都感觉能理解当年的这个年轻人更多一点… |

|

Janus修复版展映,真实电影的纪录片拍摄手法,镜头跟随的是1965年在英国巡演的鲍勃迪伦,记录的内容包括演唱会本身、巡演间隙接受的采访以及日常的对谈,直接又朴实的镜头敏锐地捕捉到了这位艺术家在那个特定时期所流露出的哲学与思想状态,是一幅真实又迷人的人物写照。另外结尾镜头有如神来之笔。 |

|

#PCC 关于鲍勃迪伦的纪录片(昨天刚好看到今年11月有他的巡演),影片并没有像以往看的纪录片针对于一场演唱会的台前幕后,而是把镜头对准了巡演期间的生活,借由大量人物间的对话来呈现一个个体的多面性。视觉上,镜头多采用手持,快速变焦到人物脸部特写非常多,很大程度的帮助呈现角色的情感,也很大程度的展现了一种真实性。手持带来的松弛感太好了,角色间的互动呈现出一种极其真实的质感。印象较深的几场戏,开场那段巷子里展现歌词卡的片段实在是太棒了,(现在知道《此房是我造》那段儿翻纸牌源于哪里了) 后续跟Donovan互动,对话和演奏那段儿的构图也非常喜欢,当然还有演唱会那照亮舞台的一束光的构图…非常震撼。听觉上,现场收音一直是我的最爱,有时粗糙的收音效果也是反映了那种极致的真实,演唱的效果非常好。 |

|

貌似没什么设计,素材很私密,很直接电影,也非常粗糙,也许这是想契合主角的气质,但真正有意义的部分很少,仅作为纪录片来看不怎么样,只因主角是鲍勃迪伦,可能纯粹的粉丝更喜欢这种满足窥探欲的东西,鲍勃迪伦本人对这片子并不在意,他是对的 |

|

镜头的存在感弱到我一度怀疑自己是不是在看一个由本人出演的伪纪录片。每次回头认真看迪伦都发现我其实没有真的看懂他。他为什么这么骄傲,为什么为难老记者,为什么跟年轻人呛声说话,为什么在Donovan面前不动声色就击溃了他。重点是他为什么总是不高兴?我实在喜欢他在用两种截然相反的态度接待完年轻粉丝和市长两拨后展现出来的若有所思。24岁的迪伦会不会想到2020年的他是什么样?然后他唯独在Joan Baez身边才表现出一种柔弱,吃苹果的贝兹也太可爱了吧。 |

|

看了上海艺仓美术馆的Bob Dylan展,一时兴起找来了这部纪录片。爱死开头的《Subterranean Homesick Blues》MV,展览里他们也循环播放了这首歌,还把所有卡片做成了一面墙!当时的他,有着年轻人的张狂与不羁,双手不离吉他和烟。他对世界的态度是:我不相信任何事物,我也不会去左右别人的思想,我只是做了“真”我,仅此而已。对了,他不喜欢别人对他下定义,哪怕是无政府主义者。 |

|

真实的鲍勃迪伦,面对采访和列侬一个口气,他的歌是大众的,但他不属于大众,很多人看完后感觉涤纶so uncool,但我觉得这是歌词以外的他,又是歌词里面的他,他的“神”是“神出鬼没”的。 |

|

幕后花絮拼得太凑合, 那位学理科的英国人真让人蛋疼。 |

|

profound insights |

|

可以如此直接地感受到他;导演好厉害,能让他在镜头前这么放松 |

|

一直以为dylan从小就是一幅老人样子,没想到年轻时候也是活蹦乱跳的。65年这个时间选的真是恰到好处,取到了dylan音乐路线的转折点 |

|

这种诗人型歌手,居然没有安静的创作空间。空间太狭小,人太多,声音太嘈杂。突如其来的采访,一次次重复回答着同样的问题,还要带着耐心,对人真是折磨啊。如果他只是静静的写歌词不需要接触人群会不会好一些? |

|

关于Bob Dylan的音乐纪录片,珍贵的片段,珍贵的记忆。20多岁的Bob Dylan,性格颇为张扬,对自己的音乐极度自信,他否认自己的作品是民谣——一个有个性的歌手,是不会喜欢标签的。 |

|

I love him。年轻时的他是那么神彩飞扬。我就像年轻时的Patti Smith一样爱上了Bobby。 |

|

他敏感他抽烟他吸毒他神经质,诡异年代的诡异终章。蓝光修复不尽人意。 |

|

這個我有買DVD 真心超帥超狂! |

|

鲍勃·迪伦1965年英国巡演的随行记录,真实影像的展现将他作为一个大写的人呈现到了观众面前,最终跨越时间将他的年轻面貌呈现在了当下的粉丝面前,不加遮掩是最大的优点,缺点并未损失他的光彩,反倒使其人格化,区分与同时期的摇滚或民谣巨星,在一众的事件中,我们得以窥视这个之后席卷世界的人。技法上随意是最大的调度特色,也造就了不加雕琢的真实感,在突出人物是,拉进镜头制造脸部特写是常用方式,最爱结尾一束灯光洒在他身上,前面是黑暗的观众席,但那黑暗之中全是注视他的眼睛,都在接受他的传道。 |

|

好喜欢这个纪录片的拍摄手法。小Bobby真是一个很可爱(值得爱)的人,把自诩为逻辑怪的理工男兜到自己的逻辑里让他迷失,说我去表演时不在乎观众怎么听我的音乐,我就是去表演罢了,还有知道有人丢玻璃非常生气,这里就看出来他本身是一个多么温柔的人,一个多么能把艺术表达和生活现实分开的人,I just don’t want anyone get hurt. 琼贝茨真的好美好美 |

|

Saunders, Dave, "Looking Forward (From an America Past to the American Modern) " , Direct Cinema, Wallflower, London 2007, P57 |

|

再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒,年轻的他无与伦比的傲慢,机智,激情。http://www.tudou.com/programs/view/dB8O-smY0bQ/ |

|

潇潇金斯堡~扬升不上去的人是这样的,纪录片也是这样的,不适合真正表现真正本质和深层次的东西,还是适合拍年轻人,如是而已 |

|

这个纪录片也太纪录片了点 |

|

1.17.2023 和Donovan互动好有趣 7.9.2023 还得是大师的作品,看第一遍觉得无聊,但是反复看仔细琢磨不下10遍后你还发现,真他妈的是个神作。这用纪录片主要看的还是导演捕捉有趣的画面的能力 7.23.2023 世界上最伟大的纪录片,没有什么好说的。天时,地利,人和,这三样没有任何一样这部片子都不会是这样呈现出来的 8.12.2023 “当鲍勃迪伦真正成为他自己时,他火了。” —— 安迪沃霍尔 |

|

Bob Dylan在媒体采访中反对自己被符号化,但他却着实打造了特立独行的文化符号。20世纪60年代年轻且个性十足的Dylan,弥足珍贵的影像。开篇如果不是提词器显示,还真没看出来艾伦金斯堡。 |

|

珍貴的紀錄片,記錄了Bob Dylan巡迴演唱時在台上的演出及台下的各種生活上的花絮。當然知道他在樂壇上的成就及影響力,但自問並不熟悉他的音樂及人生,在電影中出現在他身邊的的很多人物我也並不認識,最深刻的就只是電影開場的揭歌詞MV,而最感觸的就是一邊看電影一邊想着自己何時再可拿起結他自彈自唱--音樂,記錄,傳記。 |

|

里面有很多感人的瞬间,想到女歌迷去接机去追车去堵饭店,就想到自己。Joan Baez一点不像现在的歌星,清汤挂面,不施粉黛,一把吉他,这就是男神和女神。戴眼镜的是经纪人,后来也是janis joplin的,很了不起的人。 |

|

其"民谣/乡村音乐"的孤独简约暗潮汹涌中蕴含着摇滚的精神,躁动反骨且歌词反映社会生活的时代特征,唱腔个性化鼻音重+轻微烟嗓既亮又浊,作品中一系列复杂的飘忽不定的腔调的综合像某种格律更为宽松的诗歌,不似普通民谣朗朗上口,更为即兴化和自由放旷。总体上比同龄人沉稳内敛,同时也有带刺的幽默、小暴脾气以及没有特别显露出来但确实存在的"老子最明智而你们都是sb"的青少年心理。对社会 /政治/媒体/语言等有一定见地(虽然还不太成熟) ,能从一团乱麻中切中时代要弊,能对音乐的发展前景有所预见(原声到插电),也承受着来自各种媒介和狂热歌迷们的误解、神化和意识形态阵营的利用。之前对媒体和采访积累已久的不满情绪全发泄到了时代杂志这厢,激浊扬清挥斥方遒与经纪人利用竞争抬价的段落对比看着实讽刺,但自打脸的表达也好过屈从于既定规则。 |

|

他的歌词延绵不绝,火力全开,他的采访却是充满拒绝,吝于言说。 |

|

粉丝向 … 只要将摄影机镜头对准【鲍勃·迪伦】,围着他转悠,凑个片长这电影就算成事了!

目前只听过十来张【鲍勃·迪伦】的音乐专辑,一个才华横溢的吟游诗人,喜欢但也不算太喜欢,反倒更喜欢其一旁的【琼·贝兹】的音乐!

对于他是怎样的一个人,没有太过深入的了解过;这部电影也没有试图呈现,他是一个如何的人;真的只是作为一个纯粹客观视角的,以1965年英国巡演为背景的廉价记录影像,太多记录电影都是这副“德行”!

【鲍勃·迪伦】否定自己是一名民谣歌手,那么其实不然,他是一名乡村说唱脱口秀歌手!

【30】————— 📀 1967·美国

【12月【➊】】【2021 ▲ 749】【≈ 96分钟】【原版 ★ 中文字幕】【⭐】◀▶【⭐⭐⭐】 |

|

直接电影的革命已经将美国纪录创作人的眼光,集体性的从对贫困、种族等社会问题,转向对具体的个体生命的关注。本片则是我见过的个人记录中最潇洒的电影。|年轻的鲍勃·迪伦,狂妄,傲世却无法阻挡他那无与伦比的才华,第一镜中目无旁物的翻着歌词纸,便已名留史策。与当下相比,那时躺在平衡另一端的鲍勃·迪伦顶上了“无政府主义”的标签,来,给无政府主义者一根烟!350 |

|

Bon Dylan you little shit haha. |

|

他说"I'm not angry" ,有态度但不愤怒。他说不想被定义,一边逻辑辩论反击记者,一边温柔耐心安抚粉丝。外界称他是诗人,是无政府主义者,他笑笑说我就是个吉他手,song and dance man。台上弹着吉他吹口琴低吟浅唱,也可以幽默两句:“T.S.Elliot said that”,酒店里对着打字机专心创作,车上拿着报纸写写画画。

这个时候他已经把语言的美和旋律在歌中逐渐融合,这个时候他写出了答案在风中飘,这个时候他才24岁。

用片里迷妹的话说:Isn't he handsome,Isn't he lovely !!! 我还可以再爱涤纶老师五百年。 |

|

Say you, say me.Say it together, naturally. |

|

覺得非常好看,以紀錄片的角度與了解bob dylan的角度來說都是,最喜歡他與旁人討論的情節,能聽到很多有趣的想法,覺得bob dylan這個人看東西看得很透徹以及有很堅定的人生態度。 |

|

A pioneer sometimes is just a betrayer looking for sth he can convert to. But it turns out the whole world converts to him. That's Bob Dylan |

|

全程真实电影的拍法,相比较于《没有方向的家》里各种的资料搬弄,这部里能看到活生生的涤纶真是太迷人了。但很明显这部摇滚纪录片跟之前的真实电影有很大不同,很追求剪辑和造型分意义。也因为真实电影拍法,Bob Dylan成为整个可笑的世界的参照体,并不是Bob Dylan有多好,而是相对于成熟地看见世界和“自己”的他来说,这些周围的人真是太自我了,太无趣了,也不是那个记者和将要成为市长的女警官,通过这小小的一瞥便能揭示整个世界的运行规则。 |

|

通过这纪录片认识到了涤纶的小家子气嘴脸!涤纶欺负Donovan 我都看不下去了 所谓的机智也就是不厚道地挖苦! |

|

今夏的第一场露天电影,Socrates有稀罕的落日与草坪。Joan Baez说我不会摆姿势却随即开始怪脸连环秀,而她唱歌的样子是如此沉静,眼睛像两潭夜晚的深色湖水。聒噪的Bob Dylan是对生活过分认真严肃的人。有些怀斯曼的味道,但自由得多。对于Nuno先生有关音乐纪录片的问题,我想我终于可以回答了。 |

![豆瓣评分]() 8.6 (1741票)

8.6 (1741票)

![IMDB评分]() 7.9 (10,172票)

7.9 (10,172票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 84

Metacritics: 84![TMDB评分]() 7.40 (热度:5.43)

7.40 (热度:5.43)