|

主题很大,落点很浅,音乐很棒,思考不足 |

|

它并非单纯是要由家庭决定论展示恶魔诞生的过程,而是让孩子这个角色作为培育出恶魔政权的欧洲时局的映射,布拉迪科贝特亮眼的演员履历表很好地解释了多位当代欧洲电影导演对他这部导演处女作的影响,像他模仿的那些作品一样,这是一部精心设计并有力执行的野心之作,另外杰出的配乐也为影片加分不少。 |

|

原作是萨特的一个短篇小说,又不知有没有中文翻译。 |

|

水准之高,不像处女作。 |

|

导演的能力配不上这种“大”的题材,俗称眼高手低。电影的内容配不上凶猛的配乐,以致显得配乐太过了,俗称喧宾夺主。过于被题材带着走,而不看导演真的把电影拍好了吗,俗称买椟还珠。 |

|

虚张声势,音乐犹乱。太过于讲究镜头,对光与影的迷恋到了极限,但故事叙述,尚欠火候。所谓极权诞生的寓意,尽管导演有些想法,但应该说从故事的铺陈,到人物的刻画,尚不足以展现。说句题外话,独裁者并非源于童年不幸,而是因为制度与民意环境。只要土壤合适,人人都会成为独裁者。 |

|

配樂很浮誇,整體來說算是有趣。可以看。 |

|

一方面是心理暴力(Tantrum)-纳粹的养成(内),另一方面是环境中的压制与逼胁诱发的极权因子(外)。创作观念(极小格局下的宏伟建构)直接超越今年其他处女作,成为年度处女作最强音,包括美学上拿的出手。 |

|

恶魔之起源。联想到了多年前看的《约书亚》。作为处女作来讲可圈可点,尤其是通过固定空镜头和压迫性配乐营造气氛,但隐喻过多且故弄玄虚,最终玩砸。嫩牛五方自《暮光》系列后选片眼光可以,本片虽是客串但很亮眼,尤其是片尾的造型。斯塔西马汀应该是重点关注的演员,感觉会成为下一个伊娃格林。 |

|

所谓leader可以是任何人和社会形态的剪影,势力盘踞、家庭环境窒息的childhood后劲十足,这几乎不是个儿童的视角,而是从最底和深的一端仰视一种恶的崛起。煞有其事的配乐,戾气得恰当的表演,政治和宗教里都一样满是魔鬼,导演交出了令人惊喜的处女作 |

|

如果抛弃明显的「政治明喻」,故事其实讲述了孩童的「第一反叛期」与青春期与世界的对抗与隔阂,成年人自以为是的「管教」导致物极必反的悲剧。而作为个人的悲剧,生硬得与所谓「时代背景」结合,并且制造所谓的「独裁者」的根源,未必有些矫情。PS:配乐无疑是最大的惊喜。 |

|

Scott Walker配樂。The Omen。典型「隱忍->爆炸」arthouse類型片操作,聲稱參考一堆大師⋯誠然不算太亂拍,作為首部作,狂放與細膩間抓得不壞(如三段tantrum收尾畫面的空間變化,帶出的階段變化),問題是過氣的童年決定論、破碎的內在邏輯,就算不跟《白色緞帶》這種高度自覺者比,也沒說服力呀⋯ |

|

配乐过分浮夸了,这种猜谜式强行联系大事件的隐喻故事一般不感冒。[B-] |

|

一群人在这里扯法西斯主义,说独裁者,但是就没能说出是那个独裁者,越说越玄幻,其实这部电影,真实很难看,配乐也是完全糟糕 |

|

未察觉的冷暴力父母+战争期间的压抑气氛造成的孩子童年内心的抑郁,当然孩子长大后成了暴君。看见孩子把故作优雅镇静的妈妈的头砸破我终于舒了一口气。

居然是这个导演的处女作,再浮夸一点作就要读二声了。

配乐有点老派,绝对能逼死人。 |

|

反权威英雄的成长及其反题,以一个跨国家庭的内部龃龉映照出《凡尔赛条约》时期欧洲的动荡时局。男孩身份及动机等大量信息阙如,风格凌驾于内容之上。惊悚配乐和低照度布光,影调似维米尔的画作与[小岛惊魂]。性启蒙,自学法语,渎神与弑母。上下楼跟拍长镜,结尾摄影机醉了,导演却很清醒。(8.5/10) |

|

用八十年代滤镜,描述了一个暗喻当代的故事。冷静的像哈内克,风格化有如理查唐纳 |

|

乍看隐秘,但因为过度隐秘反而显得用力过猛,那种像重力束缚一样的一层层的压力并未在孩童身上渐次展开,以至于能以极小点带宏观面的倾斜。

简言之儿童视角的构建并不完全成功,由儿童位于情感与智性之外的“空白”所引起的神秘感和恐惧感,不及《蜂巢幽灵》。

但几处情节点的选择也是有想法的,家教,保姆,饭厅怒吼。可惜每一处情节点并未构成一场更为立体的情态。

切片式的结构留下了一摊难以流转起来的碎片,只是接近于定格式的“告知”,而非经验式的“演绎”,后者才超越了结构,更考验经验组织的功力。 |

|

灰色年代的欧洲,沉闷,了无生气,蓝本似乎是萨特的一个短篇故事,但居然是Brady Corbet的导演处女作,已有那么一丝大师风范。 |

|

写实且难看 |

|

摄影画面不错,故事沉闷,黑暗,压抑,不喜欢。 |

|

3.5;室内景采用烛火环绕的低照明打光(气氛压抑诡谲),颇有设计感的构图,在形式与风格上先声夺人;外景一派寒气肃穆,预示风雨欲来;唯有家庭教师一段,光景明媚,暗指性意识的萌发;男孩成长的历程,正是自法西斯恶魔游荡成形、席卷世界的这段时间;配乐与声效较惊艳。 |

|

有些不错的亮点 |

|

导演试图把小童年折射大时代的意图没能传达到我这里,基本上只看到了反抗期育儿反面教材,煞有介事的章节并没有起到什么作用,贼累。我总觉得当下的文艺摄影再怎么用心也无法企及跟七十年代以前的大部分艺术片的质感,是我心理作用还是啥,就是不觉得美反而还觉得装? |

|

除了最后他是他儿子之外,其它很多地方匪夷所思。为什么突然用石头丢人,为什么光着身子,为什么报复心那么强?没有太合理的解释,父亲淡漠,但最后也是实在受不了才是第一次打男孩。一切只能解释成这个孩子有恶的天性?独裁者的诞生不如说是觉醒。 |

|

我们回顾独裁者童年找必然性,但童年之恶却无法成为孕育独裁者的原因。好人物的灵动,是因为有际遇的偶然性这一层,别忘了希特勒是追求艺术的理想青年。这片像是被精确计算的食谱,100g暴戾父权+100g严苛母权+1升时代这泡污水+两颗音乐番茄,靠不俗的技巧烤成番茄披萨,离哈内克还差得远。 |

|

恶魔诞生记,尽管整体分析稍显浅薄,但作为一部处女作,镜头语言实在是太强了。Scott Walker的配乐是今年最大的惊喜。 |

|

将暴力史大幅前溯至幼年,抛弃对已知结果的求证必然,以更为灵活自由的创作姿态为过程中的未知寻找契合的板块,如社会性别身份被错误认知之后,如何使归顺与反抗的共有身体得以存活。问题之下一定程度需转入家庭:在暴力与宗教同时施压(形式上则以音乐与画面的不断拉扯为呼应)的环境内,“爱”的施舍/需求的满足被定义为病态——因此母亲重新伸出橄榄枝试图和解有一丝自我审判的荒诞意味,而当被告诫只有个体能够完全代替宗教成为信仰对象动作方才成立时,文化畸变由此产生。于是男孩以肉身为武器开始向权威摊牌,此时言语已成为无足轻重的物件,而只有当其最后成功转移成为符号,某种成型的意义同时被灌输(口号为旗帜服务)之后,这股渴望成长的恐怖力量才会显露真身。 |

|

3.5星。可以啊,小P孩,撩妹技能点满了?这配乐,能把古宅鬼魂召唤出来。 |

|

儿童的视角分析战争发生的变化,风格不同,配乐很好 |

|

3.5 |

|

小时候被父亲打,长大就变成了独裁者?谁小时候不挨打? |

|

这孩子长大了绝壁天菜啊,那一头金发真美,最后摄影师是疯了吧 |

|

摄影配乐好 |

|

短评里那些所谓的文青,能别用《处女作》形容这部电影了吗? |

|

挺好看的,真心推荐,很喜欢的剧情风格 |

|

作为处女作,已经展现了足够的大师风范,镜头语言令人侧目,风格方面也毫不保留,叙述寓言性质十足,将人物放置于嵌套环境之中(家庭与国际环境),最终诞生的恶魔不仅仅是个体,也是群体与社会的倒影。Pattinson双重角色的设定巧妙。Scott Walker的配乐无疑是最大惊喜。 |

|

主题与《白丝带》类似,但是远不如。影片形式大过内容。配乐惊艳,可惜单薄的内容撑不住厚重的背景音乐。 |

|

三星半,还算挺不错的看似儿童视角其实是恶魔视角从而衬托人物世界。人物性格象征就是这个塑造的在极端环境下。其实配乐真的算是太吸引人了整个片都给拖上了来。 |

|

B / 从家庭教育与巴黎和会两个悬殊的角度演绎权力抽空之后对人的围剿。故事铺展得十分隐秘以致开头结尾都略有断层感。说服力和完成度显然不如《白丝带》。沉稳的跟拍长镜与旋转倒置的角度,昏黑的夜戏和诡谲狂乱的配乐,虽有炫技之嫌却已然证明了导演的美学掌控能力。小朋友的眼神令人不寒而栗…… |

|

一直怀疑那小孩是不是某个版本的童年萨特。果然部分基于萨特同名小说。。男孩长发、抑郁症母亲(及其与父亲的婚姻)、代替外祖父(?)的父亲角色、幻视(?死神幻觉)、性发现、通过读书或其它举动赚取同情和虚荣、小角楼里的暴君幻想…也可在《词语》中找到类似印证。 |

|

社会环境和家庭。 |

|

意识 文学 美学 技法都十分成熟 不像个八零后。掌控力更是超绝。小乳头真美。 |

|

仿佛实验性电影,配乐过火,听得人全程绷紧神经 |

|

3.5 方戏份好少qwq |

|

布拉迪·科贝特品味不俗,配乐和摄影出色的不像处女作。路转粉。 |

|

也只是徒有其表 |

|

心理解析一番大独裁者的诞生。 |

|

看的时候还是借鉴一下港版译名《独裁者/领袖的童年》比较好,标题参与叙事。 |

|

我只想听一个故事看一部电影,而你用两个小时的时间在给我灌输少儿教育和法西斯主义。 |

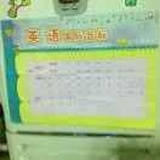

![豆瓣评分]() 6.7 (1635票)

6.7 (1635票)

![IMDB评分]() 6.1 (6,416票)

6.1 (6,416票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 6.30 (热度:9.10)

6.30 (热度:9.10)