|

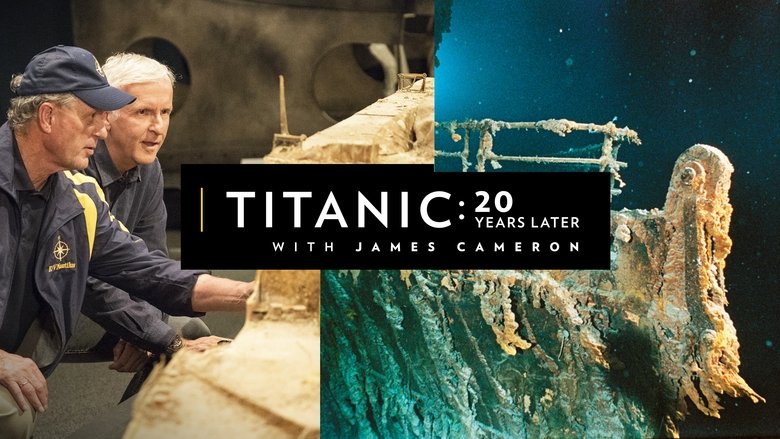

来看看这部纪录片吧,看看卡梅隆的谈吐和态度,你会发现他身上具有科学家的严谨和睿智。这是一个人可以被称作伟大的原因。 |

|

怎么会没人评价一下这个呢?小时候觉得卡爷爷是英雄,长大点觉得他真是个性感的老头,现在我每次看见他都觉得这个性感的男人是把成长却不长大结合到完美的那个人。找一堆男人一起在水槽里模拟泰坦尼克号真正沉船的样子,“我自己写的故事有且仅有我自己要挑出毛病”的感觉;跳上模仿的救生艇拿把小刀切绳子;被问到有什么许想要重做的就说希望自己在拍摄的时候更考虑到每一个历史人物和他们的家人的感受;还有“有时候我们会因为新的发现感到激动,那种激动会暂时盖住这段历史本身的沉重,但我希望这是短暂的。”这个故事开始于一个历史的片段,延续在一段历史的时期,最后自己成了这个历史的一部分,并且让它延续下来。 |

|

Cameron Discovered Titanic Again! |

|

四星獻給羅伯特巴拉德 |

|

鞋子那块儿很震惊 |

|

6.19 泰坦号潜艇自爆 驾驶员的妻子也是泰坦尼克的幸存者的后代 |

|

无线电收发员船难前一天违反规定维修收发机电机,恰好数量的救生船,都使得最终获救人数最大化,不幸中的万幸 |

|

找到她时我们开始欢呼,但我们很快意识到,这是1500人的葬身之处。 |

|

每双鞋都是一个人 |

|

惊叹于卡梅隆对工作的执着与认真,感谢将这段尘封的泰坦尼克的故事带给大众。我们这一辈人将它看成历史,但孰不知每一个名字背后都是一个鲜活的生命,致敬。 |

|

卡梅隆是疯子系列😄 |

|

20年后,卡梅隆依然没有着迷于泰坦尼克说,他化身为历史学家、工程学家,一次又一次的用模型和实景来探寻着可能的真相。 |

|

真的很佩服功成名就的大导演依然在回溯和推翻自己,他本无需做这一切,但是因为内心的坚持而完成了如此困难重重的挑战。这样的人,真的会战无不胜。 |

|

卡梅隆对泰坦尼克号是真爱,做了诸多演示与复盘,在剧情上打磨了许多次才成就一部伟大的电影 何况他还亲自下海去看过真正的沉船! |

|

一个卡车司机开车的时候到底在想什么啊 |

|

人体无法在三千多米深的海底保存几年,白骨也会很快被微生物吃干净,唯一剩下的是鞋子,经过酸性物质处理过的鞋子。 |

|

《泰坦尼克》可以算是最完美的电影了,它忠于事实(90年代能够还原的事实)的程度已经好过于90%把“based on a true story”打在片头的电影了,而卡梅隆的艺术化程度和把整个故事线、主角人物弧、配角群像都表现的恰到好处。真的听到遇难者后代讲述他们的故事还是会被震撼和感动到。真的是完美的被电影化的故事。 |

|

卡梅隆的性格真的很適合做個科學家👨🔬 |

|

2023.8.8,目前8.8分。46:54,B站。就喜欢卡梅隆这种能尽可能还原事实,还能故事化,而且还很好看,厉害。👍🏻 |

|

(津津有味地观看) |

|

卡梅隆还真是有研究精神,这一次不是模拟,是做了模型研究沉船过程,好厉害,这一次居然请到了3个头等舱乘客的后代,看他们讲述这段历史真的有点小感动 |

|

一双鞋一个人。

本片是继2012年《詹姆斯·卡梅隆:再见泰坦尼克》后的续作。在运用科技数据推演出模拟的沉船过程和“剥香蕉皮理论”后,此次实战卡梅隆和他的团队打造模型,通过让泰坦尼克号再次沉没,验证理论准确性。可喜的是,实验结果与推演数据高度匹配。随后,卡梅隆还测试了放救生艇和割绳索的时间,以此对比真实的救援和逃生速度,尝试拯救更多生命。影片的最后是与幸存者家属的面对面对话,知晓《泰坦尼克号》电影带给他们的情感与追思。 |

|

James Cameron对于泰坦尼克号沉没真相的执着,一方面是出于自己的兴趣与好奇,另一方面,大概是为了让这一出悲剧,带给人们的思考和影响,更深远一点。 |

|

It’s science |

|

Titanic wasn't just a story. |

|

力求完美 |

|

对于泰坦尼克号生还者家属的采访有些小小的感伤。 |

|

卡神这态度太真爱了,二十年了对泰坦尼克号研究那么深入 |

|

(滑跪) |

|

标记 |

|

太震撼了,卡梅隆和他的团队对于细节的探究、实验和动手精神非常值得学习。穿插全片的还有导演及科研人员对于泰坦尼克号乘客及家属的致意。以前看《泰坦尼克号》觉得是电影和海难片,但是查阅了更多的资料和相关的纪实内容就会发现这场海难中互帮互助的人性光辉和海洋安全意识的提高是跨越电影和时间的存在。让出救生席位的老夫妻和“永不沉没”的莫莉女士用危急状态之下兼顾他人的风度和智慧、勇气展示了跨越时空的温暖,为冰冷的大西洋海难留下了一丝可供继续前行的希望。 |

|

做对你来说重要的事情,继续做下去 |

|

Titanic💙

原来卡梅隆拍完电影后还一直在研究,佩服 |

|

原来卡梅隆拍完电影后还一直在研究,佩服 |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 7 (932票)

7 (932票)![TMDB评分]() 6.51 (热度:6.31)

6.51 (热度:6.31)