|

去年在假设被窃油画 |

|

9.2;满目生词的英文字幕,复杂的剧情,不过看进去确实很吸引人。艺术阐释终究是从虚无到虚无 |

|

8。老鲁兹故弄玄虚,楞观众罢而不欲。 |

|

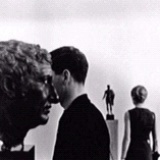

拉乌·鲁兹导演的一部像迷一样的黑白先锋电影,改编自皮埃尔.克罗索斯基的小说,以一种“活动图片”的形式来讲述一幅19世纪油画的晦涩莫测的失踪案。第一次接触拉乌·鲁兹的长片,艰涩的台词虽然令人晕乎,但总的来说还是很吸引人的。导演通过活人扮演的静态画面重现画作,同时还展现了他的静态美学。 |

|

2015.9.7. 第二日重看。无穷。 |

|

画面就是画,一幅幅一帧帧,所有微妙都在画中人。 |

|

Gerome对电影的影响真是不可估量……//Ruiz的片子我总是拿不准他的语气到底是严肃还是戏虐 |

|

对于作品的内容、形式、内核以及意义都不求甚解,无福消受。 |

|

去解一个看似无从考虑的谜题,在两位观影引领者的一一剖析讨论之下,变得极其有趣。 |

|

不可言喻的观影经历,解谜的过程却将我们带入更深的谜团 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

这是我最喜欢的一部 |

|

解謎與啟蒙 |

|

所有谜底都来自于光 |

|

噢,这不是幻境。这是梦 |

|

从虚无到虚无 |

|

阐释的迷雾,电影作为褶皱 |

|

8.4 死意活人画:an opera essay |

|

话痨,晦涩,静态画面,装逼及催眠适用。 |

|

电影与绘画的自反 |

|

人类一思考 上帝就发笑。虽然我不懂你在说什么 但是我还是为你那么一大堆的超长从句和超长单词鼓个掌 纯艺术理论和异教崇拜和先锋实验和虚无主义的结合让我觉得我是个大土鳖 |

|

非常动人!Raoul_Ruiz 的静态美学。 |

|

艺术的法国人。 |

|

不看高画质的容易遗失很多细节 |

|

论文电影,兴许是为了搭建人物关系,设置了镜头内的收藏家与镜头外评论家两个角色,以互动的形式介绍了六幅画作,展示的过程即将二维变成三维,以场景重现的方式走入画中,如此一来获得了更多的视角与信息。这种形式,我认为更适用于书籍,日本艺术史作家中野京子有一套书《胆小别看画》,以同样的侦探看画的形式分析画中人物的心理和动机,直指皇室密辛,发出幽微悲伤的感叹。“这些人物就像是个循环,以各自的方式,实现自己的目的”,影片也在这个方式中展示了这幢三层的建筑(自动开关的门很吓人),游览群画的过程很有意思,室外真人扮成雕塑也算是融入了别的艺术形式,当代的博物馆可以借鉴,我想这也许就是1979年探索的意义。 |

|

纯文学式电影表达的尝试,电影作为文学的载体退居二线,故事被肢解为语言、画面、光影,以及将构建与解读权完全交给观众,是一种有个性且智慧的表现。 |

|

从画作推想。需要一些艺术鉴赏的能力,可能更需要注意力的集中。 |

|

真正探讨和解构艺术,迷都在盲目仰视当中 |

|

8.0/10。两个叙述者(一个在画外,一个在画内)以类纪录片的方式介绍一个画家(是个虚构角色)的六幅画作,并通过这六幅画作的联系对该作家另一幅失窃的画作长什么样进行推演。影片运用充满梦幻气息的高水平摄影、出色的配乐、各种搬演(值得一提的是这些搬演在美术与场景等上做了很多试图显得真实的努力,但表演模式却是刻意的假(如各种木然且不时定格的表演))和伪纪录片手法营造了似真似幻的神秘氛围(契合故事性质),但作为情节主导型电影故事讲的却不清不楚(虽然这也契合影像的气质)。 |

|

文艺青年的脑洞真jb大,屁大点儿的东西分析成这样,这就是典型的妄人妄念,自我愉悦,提着头发升天还觉得挺美。。。作为电影本身实在是太枯燥了,不想要一个老头子在哪说说说一些大词,让画中人自己说难道不更有趣吗?! |

|

关于无尽。 |

|

具有浓厚的艺术气息。主要是对绘画作品的分析,以及场景再现。Raoul Ruiz的节奏偏慢,但很流畅 |

|

也不是故弄玄虚,就是看画嘛 afa |

|

重看这种片子已经完全经不起我细看了 |

|

你看到什么?你感觉到什么?是痛苦还是幸福,让你还活在这尘世中? |

|

艺术评论 入画境做得不错 但以电影角度来说完全可以有更多 |

|

N刷系列 |

|

头一次看到看不懂但及其有趣的电影 |

|

一种Mise-en-abyme。现在tableau vivant已经成了一种复古风尚了,在纪录片或者广告(特别是美术馆的)宣传片里重现名画娱乐一下,只有Ruiz指出了实质,如果二维的油画被看作是戏剧舞台上凝固住的一个瞬间,那当它被翻译到三维空间,视角就成倍叠加,有了景别和运动,也因此提供了更多解谜的乐趣,像拼拼图。由此引出电影和戏剧之别。可见和不可见的叙述者在时空中穿梭,让人想起新小说和雷乃。 |

|

谜题 需重看 |

|

新画意主义的活人画在与《去年在马里昂巴德》式的意识流的谵妄缠斗交媾的过程中滋生出一桩上流贵族阶层的丑闻,流淌在文本-绘画-影像建构的三重维度,却又不时地为横亘于观者与收藏家的摄影机所打断而不得不被迫凝结为一块尚待解答的被窃油画的假设。假设的间隙本体正如雌雄同体的巴风特般引申出不确定性的命题,游走于幻象与真实的边界。模糊的记忆正是那一代流亡拉美导演共享的苦痛。他们被祖国所放逐,来到陌生的他乡,于他们而言,欧洲人不过是装置艺术上冷眼旁观的呆若木鸡的模特,把握住静止情境的主导权则是唯一的出路。藏匿于假设背后的光早在开篇序列后不久,收藏家就已指出是“夸张而富有戏剧性”的元凶,也是阐释谜团的关键线索。在由似拼图般解密的利比多的驱使下,光最终走失于文艺复兴式的空间迷雾中。2022.6.14 |

|

通篇都是符号分析和形式分析,而且一明一暗两个叙述者的设置也像是指涉影片的结构,对观看的观看,对分析的分析,就是对思考过程的视觉化呈现。 |

|

图像解谜 |

|

不同口味引发的谜团。画的顺序到底怎样 |

|

导演要带我们在光影里捉迷藏,首先,就要让观众都变成幽灵,然后再让我们齐齐伸手入画中寻找蛛丝马迹,接下来,再依靠种种解释,种种猜测,引导我们这群幽灵前往事实的彼岸,而等到这个时候,我们就会蓦然发现,渡河的水影是想象交叠而成的。所以,我们走了一圈,其实哪儿都没去,又来到了起点。眼前的谜啊,是不可解,也不用解,正如我们背后的虚无。 |

|

很美,很巧。 |

|

长短片。媒介的自反 |

|

一部具有启发性且美于试听的电影,一部在虚构与真实间摸索游走、在影像与文本间穿梭自如的悬疑电影,优秀的摄影将多维度电影文本的层层嵌套体现得如此如梦似幻,始终维持着观看兴趣。收藏家、讲述者与观众的思考,画作细节之间相互联系的线索,仪式的狂热与笃信同整个世界种种现象的相通,这一切的探寻与揭示都通过活人画打破画作空间来进行,而诡谲的配乐和巴洛克风格的房间无不增强着历史的围困感(最后收藏家走出房间独留观者与历史印记),它像是一种对未来的警示。 |

|

(这个配合phd阶段看又有了新一层观感简直了!) |

|

礼包码 5lba179mldzw |

|

值得反复观看 |

![豆瓣评分]() 8.2 (413票)

8.2 (413票)

![IMDB评分]() 7.4 (1,145票)

7.4 (1,145票)