|

满目苍夷触目惊心,遍地尸体血水横流,抢救死婴的镜头都捂眼不敢看了。居然还有质疑这只是反对派的立场,怎么不去看新闻联播呐,那不也正好可以教育警示一下对抗政府的下场嘛,国家不惜毁掉一座城和这里所有的人民。而这夫妇俩在阿勒颇围城中的战场还结婚晒娃更是犯下豆瓣的大忌,好不容易出去又回来冒死越过封锁线再入地狱都是为了什么呢,摆拍卖惨最后还有特权流亡海外。这一连串的不理解之后看到的是另一家人的超级乐观,枪炮声响起母亲下意识一闪,而刚出生的孩子却无动于衷。无人机航拍下像二战波兰式的废墟,俄军空袭向平民住所投下的炸弹与落入医院还可以暖手的巨大弹壳,想要出城投降也会被乱射致死的抵抗者真是活该。这世界如你们所愿从来没有变过,一直如此。#金马56#最后还要感谢下国足这些年源源不断的为叙利亚送分带给他们希望。 |

|

看到预告就迫不及待地找来看了。看完后结合最近香港暴徒发起的所谓革命,对政治和战争有了些新的想法。影片中叙利亚反对派初期的抗争、用的标语都似曾相识,感叹原来通过学生发动运动,jc镇压,接着jc被骂背叛人民,继而一步步引发全国大乱的套路在世界范围都是通用的。本影片记录人从反对派的角度出发,记录“冷酷无情、草菅人命”的俄罗斯军队围困叙利亚平民的经历。绝对不是否认影片的真实性或百姓在战火中生存的艰辛,而是就影片的政治背景感悟到一千个人眼中有一千个哈姆雷特,人们只愿意看到自己想看到的。在政治中谈什么理中客的立场,不存在的。 |

|

这个导演很牛,这样恶劣的环境下拍了自己的结婚跟两个孩子的出生,整个都是在随时被炸的情况下 |

|

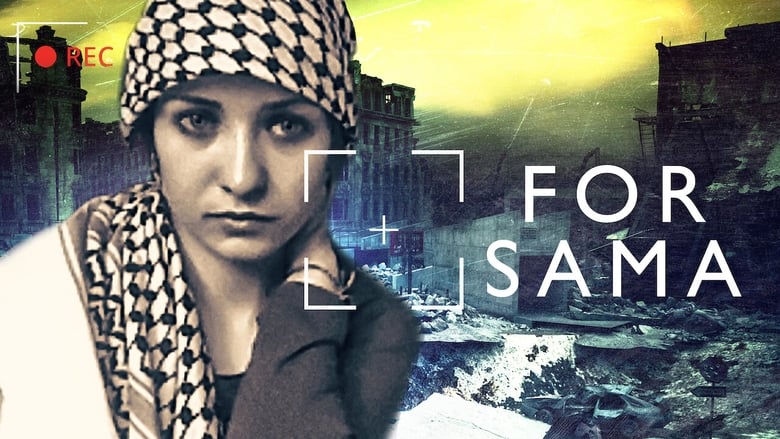

4.5 人生中看过最惨烈、最揪心的当下时代的纪录片之一。片名误译,应该是《留给萨玛》。“6800万观看,但没人采取行动”那句真是如此,我们知道这个世界上的其他地方宛如地狱一般,但我们没有任何办法使出援手,只有观看,只有泣不成声。看到友邻说里面的航拍镜头“做作”,我只想说:最做作的最后一个镜头,也是一位不断抗争的孕妇记者带着生命危险拍下的。这些来自地狱的、来自死神面前的影像,已经令我无法评价了。21世纪,仍旧是人类野蛮的世纪;最后离城一段的城市景观镜头,和《钢琴家》里的如出一辙。本届奥斯卡所有提名电影里,如果只能选择看三部,一定是《寄生虫》、这部和《悲惨世界》。 |

|

阿勒颇围城内的纪录影像何等宝贵,对于这样赤裸裸的真实人们是毫无抵抗能力的,但这就导致我们身陷另一个彀中——在强大的情绪感染之下,原因被抹杀了。俄罗斯军队坏得毫无道理可言,他们支持军政府的深层原因没有得到展现,不过这对身处战局当中的人来说也是难以避免的。身为导演应该有表达的自由,不过偏于煽情的风格与导演的政治立场让影片的客观性有所衰减,很容易沦为某一阵营的意识形态宣传工具(或是对立阵营的攻击标靶),但即便如此还是为她敢于发出自己声音的勇气以及纪录下如此珍惜的人类历史影像而感动。说到底,我们身处千里之外的人又哪里有什么资格去指指点点呢? |

|

看完之后趁机去了解了一下叙利亚内战的来龙去脉,观影过程中那些略微别扭的时刻也找到了原因:完全站在反对派立场,不仅避开了客观而且避开了任何讨论的可能,只展现自己的高尚,难免刻意煽情嫌疑。但是,面对她纪录下来的真实的血淋淋场景,又怎能苛责她缺乏self-reflexive...毕竟,我们坚信的意识形态往往不是我们自主选择的,哪怕看起来好像是。多一种视角总是好的,就算视角各种变,战争屹立依旧,它就是血腥残酷自私的恶。 |

|

【叙利亚】亲爱的孩子,这是母亲和父亲用勇气、鲜血和不妥协的信仰铸就的纪录;这里有曾经生养你却不得不流亡的家乡,也有“从一到四”的生活点滴。因为就是家庭录像,立场预设和表达过度的弊病可以忽略;而珍贵的影像价值更是只留下满满的敬意。最让人感动的是,说出“每日炸弹肥皂剧上演了”、“孩子被吓尿了,我以为是热茶或咖啡,真是诗意的早晨”的精神;战争和炮火可以无情,但却从带不走任何乐观和坚强。 |

|

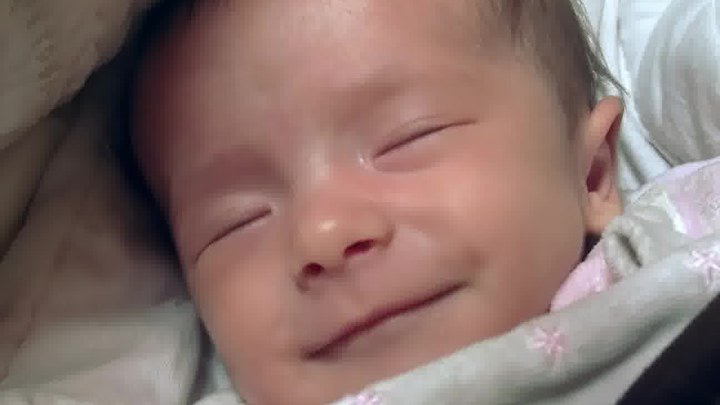

导演从一开始就坚定的表明了反对派的立场,她用镜头记录了Aleppo被围城前后的故事。Sama的微笑、突如其来的枪炮声、刨腹产婴儿的啼哭、监视器里医院的瞬间消失、武装直升机投下的燃油弹,Waad一家穿越火线的回归,以及片子中那些无数消逝的生命,一切的一切都无法预设剧本,扑面而来的真实感只叫人感到手足无措。 |

|

对起源与结果的描述浮皮潦草含糊其辞,但真实影像本身的力量已经超越了立场,精确抵达了悲悯。 |

|

真实的令人哑口无言 |

|

连坐在沙发上都有种沉重的负罪感。 |

|

为自由反压迫学运游行,胜利烟火和终将被战火尘埃覆盖的花园,简短几组黑袍画面说起“远没政府军糟糕”的伊斯兰国军事力量试图取代反抗势力,将理念置于生命之上带着婴儿穿越火线,《海贼王》的纸船前诉说离别的小伙伴们,送给妻子的柿子胜过玫瑰,还有太多的死亡和孩子的眼泪……对错与客观在个人体验的生死存亡间并不存在,新世代纪录片的直接影像已基本取代了传统纪录片力求全知的事件解释,不知是好是坏 |

|

QY-318,第一手拍摄带着一种魔力,片子非常有感染力,镜头直面战争后方的死亡,尺度给的非常直接,记录了阿勒颇被围困后的日常,史料价值非常高,作为一部纪录片就胜在这种导演在现场的记录。作为一部电影,用旁白串联影像资料,理出来一个清晰的主题,事件也很完整,表达非常直接,略带猎奇色彩的战争日常让人大开眼界。 |

|

在大年三十的白天观影,家周围时不时响起欢乐闹腾的鞭炮声,而纪录片里却时不时响起恐怖残酷的炸弹爆炸声,让身处在同一地球的我们宛如生活在两个不同的世界。我一直祈祷世界和平,然而世界和平这个心愿却时常难以实现。—— Waad:对,我怕死,但我最怕的还是失去你。萨玛,我是为了你拍的这部电影,我要你明白,为什么你父亲和我做出了这些决定,我们是为了什么在战斗? |

|

远方也有一群戴口罩的人 |

|

父亲给小女孩讲的关于轰炸的故事,真的是编剧都编不出的场景。 |

|

电影用极私人的影响纪录加分;恋爱中的女人真美;这应该是叙利亚很难得的影像了,没有资格喷人家,毕竟没有亲身在那里被导弹坦克炸过 |

|

几近被剥夺的距离感 |

|

看过很多战争电影,对于镜头里的断瓦残垣、血流成河,并不陌生。但在看到这一部纪录片时,还是有一种意识到“一切都是真的”那种悚然。怆然泪下。2300 |

|

#curzon, 说实话,我无法理解为什么要孩子,要了孩子为什么不想提供相对的安全,而是抱着孩子出生入死,真是如片中阐述不知,有些后悔?还是(也许潜意识)觉得孩子是一个对纪录片来说增加戏剧点的因素?这么说我显得很阴暗,但是类似题材的《何以为家》让我感动坏了,剧情片怎么卖惨都行,看你买不买单,但纪录片卖惨,如果记录者有参与的话,让人抵触,不是说不可以参与,但不应冒着无决定能力的他者生命,即emma。也可能是记录的时候想法更单纯些,但剪辑过程为了冲奖和更多观众,以打乱时间线加作者第一人称阐述来达到转折和煽情,这些确实让影厅内观众集体倒吸口气,或哀叹,或不时落泪,几个月前也拿下戛纳最佳纪录片。

五星给予从未见过的叙利亚战火中景象,带着emma回医院减一星,不顾妇人哭喊反对,拍尸体特写再减一星。 |

|

能在戛纳放,立场很明显了 |

|

为了自 由 |

|

影片从头至尾展现着极端主观的视角

缺乏像 民主的边缘 那般坚实的论据做支撑

学校教课、拍摄旁白、孩子举标语的英语

十分突兀的航拍

最后企图坐美国的救援车撤离

都着实令人生疑

影片一开始强调自己一方的“和平”“非暴力”

不断谴责俄罗斯、亲俄势力

及政府军的暴力

甚至不惜为极端组织“洗地”

撤离时还不断自我暗示政府有份“黑名单”

自己将无法活着离开

真是不知道该说什么好… |

|

更近,也就让感情更真实、饱满。 |

|

具备西方国家推崇的获奖因素:战争、反政府、反俄 |

|

直到中后段影片才解释了为什么素材的组织那么不统一又奇怪,它们大多是为新闻而纪录的素材、并通常以片段的形态上传到视频网站。于新闻而言,所摄内容本身已经足够有说服力;但作为纪录片来说,缺乏统一清晰的观点,实在无法称为佳作。于是最终,看似视角多变(pov/自摄/航拍)又包罗万象(家庭/医院/战场),实则除了在剪辑台上将素材顺成了一条时间线,并没有作太多组织与梳理。无论是在素材的统一还是视角的统一上,都更加倾向Still Recording. |

|

苦难的叙利亚,战火中的二胎。 |

|

一直觉得航拍是个“道德”问题 |

|

突然的爆炸声着实把我吓一跳,父辈面对亲人的尸体,孩子们面对同伴的尸体,母亲面对骨肉的尸体,医护面对病患的尸体,然后纪录者的镜头对准咿呀学语的萨玛,向我们展示这乱世中幸存的小可爱,“在死前不用埋葬自己的孩子,这样的父母是幸运的”,萨玛的影像在被打乱的时间线中不断回溯,绵亘至今,在炮火、泪水与恐惧中如同一个奇迹,一个“存在”的意义 |

|

可能是求生欲吧,才更容易在战争期间生孩子。 |

|

抢救新生儿那一段值得一看,其他的就太一面之词了。且都是战争中的画面,作为一个局外人更想知道的是原因,然而它一点都没表现。 |

|

质量一般的影像资料。剪辑太具目的性。 |

|

通过导演的镜头,聚焦自己的生活,记录了阿勒颇围城并被攻克的日子。很真实,也很残酷,恶政之下,命如草芥。天下独夫都一样。

|

|

阿勒颇围城期间生活纪实,可能下一秒就被炸死,但还是要活着,为希望活着,整个片子真实得窒息,抢救新生儿那段我整个人都在颤。 |

|

The world is seriously fucked up. 非常有力量的纪录片,可以让不同立场的人都为之动容。然而跳出这些footage,人们的立场依然是分裂的。阿萨德当然不是什么好东西,反抗军估计也各怀鬼胎。但是不得不说这部电影胜过大量宣传,起码阿萨德和俄国人就拿不出这样的纪录。 |

|

《为了sama》,也是《致sama》《献给sama》。来自我们难以想象的世界。映后买了一对难民妇女帮助组织的耳环,小小的赎罪券。

最后也没有鼓起勇气问:“如果我买下这对耳环,会有多少钱被直接用在她们身上?”

消费石油和石油制品或许也是将中东地区的人陷于战乱的链条上,小小的一环。有点想死。

映后潘俊文提供了这样一组视角:导演本身并不是为了拍一部纪录片而记录这些,她是一个记者。在英国遇到了联合导演,才有了后面的剪辑和叙述方式。

所以我的评分也仅针对叙事结构和技巧,我无法对真实评分。 |

|

反对派作为一个独特的视角会让我们先入为主的产生一些怀疑,但在影片中这个不重要,镜头展现的是最真实的战争下的场景,里面的血浆和断肢让我清楚的明白这不是特效化妆而是真实的。我们不需要去思考各种党派之间的对错关系,只需要明白战争的残忍。初生婴儿救活的哭声宛如《人类之子》里面的哭声一样震撼。 |

|

后来跟叙利亚朋友聊了聊,因不满阿萨德政权的独裁统治,11年反对派与阿政府爆发了战争,持续到现在。俄罗斯和中国扶持政府,反对派却希望巴沙尔阿萨德下台。“别的政府保卫自己的人民,叙利亚政府却把枪杆对准自己的人民。这也是我为什么现在在德国的原因。”不看这部影片我想我永远都不会对这位叙利亚朋友经历过什么产生半点理解…… |

|

独特的拍摄视角+再现叙利亚居民生活+拍摄者的坚强,5星

可人道主义粘上了政治视角,就让这个人道主义不那么客观。减1星。

我把拍摄者将萨玛带回医院的行为理解为是为了培养女儿的反抗意识,减一星。

整部片子中拍摄者对女儿的独白让我觉得这是拍摄者再以爱之名宣扬仇恨与暴力,减一星 |

|

是很惊心动魄,孩子、平民最可怜无辜。可是,我还是觉得视角太偏颇,叙利亚这个局势我们都知道有多混乱,各方势力都为了自己利益在搅,可以说,没有任何一方是绝对正义。但纪录片里一直反映的都是政府派和俄罗斯对平民的无差别打击,没有反对派的丝毫还击,我不相信这种屠杀一直是单方面的。是,战争里的人一定是有立场和情绪的,可是本片具有明显的诱导性,全是批判和委屈,把自己一方粉饰得过于无辜清高,这一点真的不能接受。当然,战争肯定是最大的不正义,这个毋庸置疑,只是,对自己和对方都进行反思才是有意义的。 |

|

真实的战区,习惯了死亡,看得过程不断被震撼到惊呼OMG。作为反抗军中的一员,导向当然是自己是正义的一方,但是在展现战争之残酷的同时,却也刻意忽略掉了是谁和背后的谁发起的战争。当然这部纪录片最大的价值就是在阿勒颇围城之中的第一手素材,种种惨状彷佛奇观般的展示了战争对于生命的摧残,生猛、恐怖得让人哑口无言。片中有一段从被炸的孕妇怀里剖腹产出的婴儿,已经明显毫无生气,却在医生不放弃的不断救治中突然睁开眼睛张开嘴哭了出来,看到这儿才突然意识到自己刚才一直在秉住呼吸、彼时才长舒了一口气。这大概是纪录片的力量。PS:有不少镜头来自航拍,真好奇他们在这种境地下竟然还有无人机。 |

|

为了孩子的未来加入了反抗,为了孩子的存活退出了抵抗。你愿意为你的信仰牺牲到何种地步? |

|

非常少见的叙利亚纪录片,但是非常遗憾的是,此片具有鲜明的倾向性,并不是站在客观中立的角度去记录、分析事实的来龙去脉。残忍的事情双方都没少干。 |

|

好多人质疑女创作者单边立场,我想说的是,你去试试采访巴沙尔和俄罗斯那边,然后客观中立一下。好笑。 |

|

给萨玛//像写给孩子的记录 慌张恐惧和愉悦欣喜 能记下什么就记下什么 这是日常所见的满目疮痍是日常所闻的骚乱和哭喊//没有人能确定自己能够应付得下这些残酷 那些父母的嚎啕和痛苦直戳戳的 拍下来作为记录者留下这些真实 即使它残忍到几乎没有人性 闭上眼睛仍能看见血色的现实//作为纪录片 也拥有相对完整的叙事结构和自洽的叙事逻辑 表达直接明晰//不完全地对应了《洞穴里的医院》那个关于生育的问题 为什么在这种情况下人们依然选择生养下一代 包括了他们得到孩子时的喜悦和他们真正面临生死问题时的后悔 但……也许让他们重新选择 一切也还会是现在的样子 |

|

按片中的邻居妈妈所说,这就是“日常轰炸肥皂剧”。从歌颂争议救护机构的《白盔》,到灰心绝望的《终守阿勒颇》,再到彻底把手机相机成为自身器官拍摄的《为了萨玛》,还有散发到努斯拉阵线的《恐怖分子的孩子》,简直是叙利亚反政府制片人们,为奥斯卡每年定制的一集“阿勒颇悲情故事”。说回为了萨玛,既然拍摄器材成了导演的器官一部分,她也真就能自始至终收满那么多或血腥或温情的素材。加上从母爱情感出发的剪辑,也就完善出一部技术上不可避免低质素、情感上充沛感人的“私纪录”。可是其冒着巨大风险的出发点呢?显然来自那所自由派大学的群情激昂,于是抛出一个“要自由还是家庭”的自嗨伪命题,好吧,毕竟民主的光芒深埋这位漂亮记者心中。 |

|

这其实不能叫纪录片,因为完全是单一视角的v blog(美帝支持的反叛军立场上),贵在真实。弱国只能沦为强国博弈的棋盘,受苦的还是百姓 |

|

不敢给五分的人,怕失掉体面。 |

|

电影本身质量一般,难得看到叙反对派后方日常,最惊讶的是导演面临分娩轰炸以及各种死亡惨状都没有忘记相机和手机,摇晃地记录最直接的画面,固执坚持让我怀疑怎么这种时候她还拍得下去。几次阿勒颇全景航拍挺有感觉,从鬼门关抢救回早产儿那段确实拍出了奇迹。作为纪录片导向实在太强,一味控诉俄罗斯,却转头就和同样轰炸的英国合作拍摄。作为母亲,明知无法给孩子提供最基本的生存条件,在动乱已经恶化五年后一生再生,口口声声说为下一代的自由而战,那自由又是什么,是小小年纪就对死亡见惯不怪,树立仇恨?带着一岁的孩子放弃安稳,穿越战火只是凭直觉,只是为了鼓舞所有坚守的人,即便因此而死也是幸福的?敬佩所有有勇气坚持抵抗的人,却在最后妥协撤离,并称之为成功?导演一家本来就是反对派中的特权吧,消费死者,自己每次大轰炸都刚好外出? |

|

太震惊了。技术上是很一般的电影。但技术本身就是一条无聊的标准,为一些“优质”的无聊电影正名的无聊标准。这个世界那么扭曲地呈现信息,对于明星的曝光远大于对于战争的曝光。这个世界如此分裂。而总有些人听到远处人拼了命才发出声的叫喊时,在空调房里说“哼 叫得真难听” |

![豆瓣评分]() 8.2 (3662票)

8.2 (3662票)

![IMDB评分]() 8.5 (13,057票)

8.5 (13,057票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%![Metacritics评分]() Metacritics: 89

Metacritics: 89![TMDB评分]() 8.30 (热度:8.79)

8.30 (热度:8.79)