- 主演:Letizia Battaglia

- 导演:金·隆吉诺托 (Kim Longinotto)

- 编剧:

- 分类:剧情片

- 地区:其他

- 年份:2019

- 更新:08.09

- TAG:纪录片,爱尔兰,Documentary,摄影,意大利,纪录,Photography,Mafia

- 片长/单集:97分钟

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.8 (737票)

6.8 (737票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 77%

烂番茄: 77%![Metacritics评分]() Metacritics: 61

Metacritics: 61![TMDB评分]() 7.20 (热度:4.92)

7.20 (热度:4.92)-

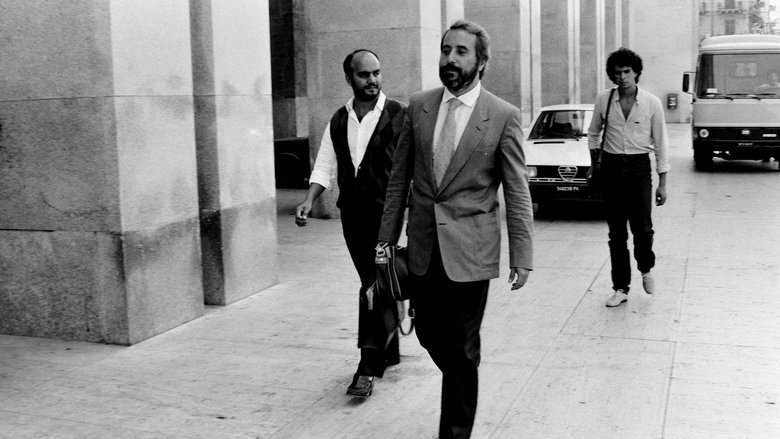

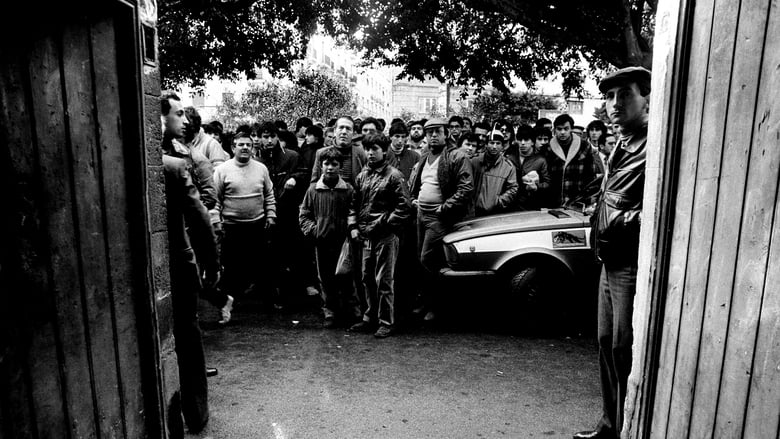

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上其他电影《拍摄黑手党》的免费在线观看,《拍摄黑手党》是对白语言为英语,属于纪录片类型,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介:在西西里岛的街道上,美丽勇敢的莱蒂齐娅·巴塔格利亚用相机直指着黑手党的心脏。黑手党包围了巴塔利亚,并开始射击。她拍摄的令人震惊、威胁生命的照片记录了黑手党犯罪集团的秘密统治。

巴塔格利亚很受欢迎。她很小就结婚生子,但她那好动的性格让她放弃安逸享乐的生活。她打破传统,致力于新闻摄影。巴塔格利亚的镜头是挑衅的:虽然她的生命处于危险之中,但她无畏地捕捉到了每天西西里人的生活——从婚礼、葬礼到残酷杀害妇女和儿童——告诉她所爱的社区的故事被迫陷入沉默。