|

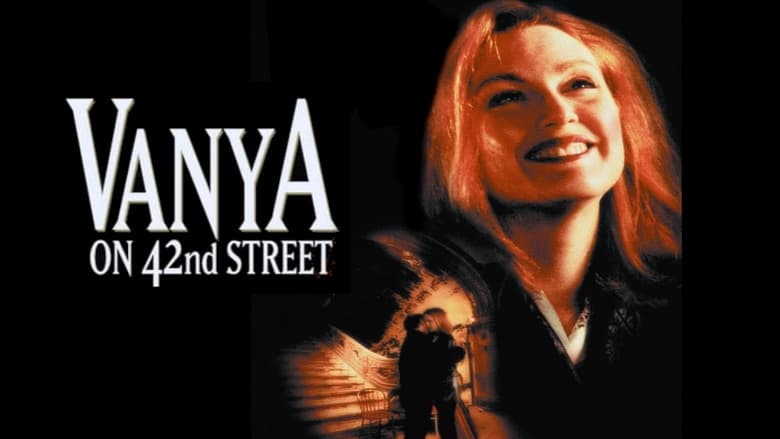

路易·马勒遗作。朱丽安·摩尔称这部电影让她真正懂得表演,正好,20年了,摩尔拿到了奥斯卡影后。 |

|

朱利安·摩尔好美。 |

|

電影詩人Louis Malle導演遺作,無論場景、臺詞還是節奏,再加上改編自契訶夫名作《Dyadya Vanya》,影片帶著強烈舞臺戲劇色彩,絕妙的戲劇張力。本片榮登我最愛的Julianne Moore表演之一,她臉上每一個細胞都散發著演技的光輝。而其他演員的表演也甚為精彩,一齣美妙群戲。 |

|

还是挺好看的。不过感觉一半归功于契科夫,四分之一归功于演员的优秀,最后四分之一归于马勒的调度。《万尼亚舅舅》原来是如此丧的一部剧(感觉应该加个副标题:“万尼亚舅舅——俄国知识分子在外省的绝望生活”……),之前果然是被《驾驶我的车》给骗了🤦片中的导演的和演万尼亚舅舅的演员是之前《与安德烈晚餐》的两个人,马勒选《万尼亚舅舅》这部戏也算是延续了《与安德烈晚餐》中两人谈论的某些主题的探讨。这两人据说都是当时(美国)戏剧界的名人,但的确不了解这个界,所以还是只认得Julianne Moore——高贵冷艳,毫无破绽,挺佩服的。 |

|

2015.9.4 重看。如果万尼亚舅舅不是在俄罗斯而是在纽约?时代背景换了这个本子还有意思么?都说契诃夫没剧情没冲突,每个人看似平静,内心都万马奔腾。看似不带妆的彩排,其实一点都不简单。为什么有观众?第二幕观众甚至坐在了他们桌子的对面!我看你看他演契诃夫。摩尔阿姨美。 |

|

不明所以,是因为我没怎么看过路易马勒还是因为不了解喜剧或者不了解契诃夫还是易卜生,要从浅显的台词中捕捉内涵实在是没那个能力,不过豆瓣评分真他妈的高。就为了看摩尔总受,还有那个索尼娅的演员很到位。 |

|

是的,你也可以看似老實地沒動什麼手腳,因為劇本已經足夠強大,不失為一種投機聰明的選擇。 |

|

一部很独特的电影,电影和话剧的集合体,但不是话剧的录影,不是。但有话剧的隽永对白,当然契诃夫的剧本原著的语言魅力功不可没。现在那些哪怕是很出名的所谓好电影,有那么几句好的、经典的、富有哲理的对白,已经很可以引为自豪了。而这里,俯拾皆是,几乎每个人、每个段落都会让你惊喜。“那爱情不是真的,可是我以为是真的,那时候我以为是真的”,这样的台词是否常在现在的爱情电影里看到?契诃夫早说过了。

也有舞台演员传神细腻的表演。这就要说到为什么不是话剧的录影。正是有了电影的镜头感,那些近景乃至特写镜头,把舞台演员应该表达 |

|

我没看过契诃夫的原文,我只觉得这电影营造出虚实结合的角色很厉害,短时间内真分不清话剧内话剧外的差别。摩尔的演技无懈可击,那一年之后她就要开始不断攀爬演技山峰了 |

|

契诃夫舞台剧的一次美国化尝试。。。当完全没有第四堵墙以后电影观众看到的是既间离又融合的一种有趣的状态。。。两代屌丝(万尼亚和他的外甥女索尼娅)的人生经历也确实让每一个普通人产生了共鸣,如果去掉最后索尼娅说的关于天堂的那段话电影会更现实也会更犀利。。。 |

|

路易马勒抽掉了契柯夫故事发生的背景,相当于将人物抽象成ABC。如果契柯夫讲的是,曾经在这样一个社会意识形态下发生过这样一个悲剧”;那么马勒讲的就是“有这么一种人性,它是这样运作的”。如果一个人“负责”到一次选择便永不反悔的地步,那他可能是悲剧的,但不太可能是虚无的 |

|

形式值得称道,不过看不太进去 |

|

你不能说格里高里的导演是哲学性的,而是因为他在二战以后主动应用存在主义,也就是海德格尔的思维,所以每个人物都掷地有声。代表了我们这个时代的困境。 |

|

路易·马勒的最后一部电影,内容很简单,一群演员对《万尼亚舅舅》的排练,甚至连戏服都没有穿,马勒用胶片将其记录下来,但运用了电影的镜头和剪辑,其实本片更像一部戏中戏和《和安德烈的晚餐》的延续 |

|

借用纪录片的外壳,马勒将契诃夫的戏剧套了进去。这种组合显得很随意,也很怪异,界限十分模糊,甚至有点弄不清戏剧什么时候开始。时空错位感在演员的服饰和一些小道具上也能看到 |

|

影片就是记录安德烈排演的《万尼亚舅舅》的一部话剧,这部话剧经历4年排练,在百老汇一个破败的剧院上演,观众寥寥数人,演员也都穿着普通服装,但给人的感觉还是体现了经典的不朽魅力,人世间太多痛苦,天堂里的安慰是我们的唯一寄托。 |

|

去死吧 |

|

7.5/10

几乎是话剧了 |

|

Wallace Shawn真的是个好演员,不管演什么我都能被他的神态举止和台词抓住。

比较玩味的是马勒在处理契科夫的剧本时并未直接拍成电影,却是还原其舞台的形式,并是以一次全场彩排作为主要内容,观众被拉到与导演/来访者同一层面观看《万尼亚舅舅》,使得契科夫的主题映照回当下的现实,从而产生奇妙的反省作用。

作为62岁的马勒的遗作,这其中多少是有些回顾自己拍片生涯的意思在的,安德烈这个导演角色虽出场不多,但或许就是马勒自己的化身,这一块是承接《与安德烈晚餐》的。 |

|

9.1;苦尽甘来?扯淡 |

|

A simplicity that cannot be matched~ |

|

路易马勒以电梯爵士始,以舞台爵士终。豆瓣简介的误导性太强了,其实就是美版万尼亚舅舅,台词也很忠实原著(谢天谢地啊英文版总算无翻译腔之虞了),只不过略加摩登化之后,更凸显了契诃夫作品的时代超越性——家庭内的阶级分化,人心人性之洞查,存在主义式叩问,悉数展现。形式上,即使狗镇仍有意让人感受到舞台布景感,这里的转场运镜则都按照拍室内戏电影的方式来,倒也有意思。 |

|

路易·马勒在这部戏剧式的遗作中又创造了迷幻般的人生感受,这种感受不是一句“人生如戏”所能概括的,其形式上的复杂要远远高于前面的单一表述。事实上,电影所采用的戏中戏的结构、排练现场与所排戏剧之间、电影观众与电影内容之间共同制造着连锁反应式的引人思考的火花。 |

|

你们看到的算什么 |

|

很喜欢两个女主的对手戏 |

|

比较简单的戏中戏的结构,并没有第二现场,除了开场交代了一下纽约的街景,其余所有的场景都在舞台上,一所废弃的剧院里。没有常见戏外和戏内的穿插,而是布莱希特式的模糊,即使在剧情中,也分不清是角色还是演员。进入剧情的那一下处理得就很妙,从箱子里往外拿道具,拿出一串摇铃(这个在后面的剧情中并没有出现,这显然就不是那种斯坦尼式的道具),不经意的铃声暗示了剧情已经开始,镜头再摇到演员身上时,他们所说的已不是闲谈,二是剧中的台词。而这个转变并不是让人能马上意识到的。直到镜头摇到演员背后,露出观众席上的导演等人,才算正式宣告演出开始了。片中展示的只是这出戏剧的排练,布景简单,演员也都只是穿着自己的衣服,这也是种间离。破旧的剧院环境也提供了一种深沉颓唐的氛围,一种幻灭感。 |

|

精彩的戏中戏么,每个人的演技都相当精彩,大段大段的金句,让人沉迷其中,朱利安摩尔更是风情万种的迷人,最后的皮衣做最后的收割。 |

|

教科书般的精准,仿佛契诃夫在给自己的作品做注。第二幕结尾,索尼雅带来不许弹琴的消息后,稍作停顿,然后两个女人相视大笑,似乎她们早已料到会是这样,而且因为她们的预料,这一结果反而变得不再重要。从没想过第二幕结尾还可以这么处理。 |

|

路易马勒算是走完了一个圆满的职业生涯。万尼亚舅舅的中年危机及觉醒。契科夫总是要比易卜生多些人道主义,但他的离别似乎总是相当冗长烦闷的。David Mamet几乎没干什么。尽管群戏,海报上仍是美女大头照,性是最佳的推销手段 永远是不变的真理 |

|

7。马勒遗作。too american,lest Chekov |

|

必须对原剧本很熟悉才能觉察其中神妙...否则极容易被字幕坑爹。一上来生活与戏剧的无缝衔接就把我震着了,接下来一路牛逼到底——借助镜头契诃夫还可以排的如此静态又富于行动。心理现实主义 |

|

太闷了,有点看不进去,可能是我不了解契诃夫…全程只是盯着咩姨看了 |

|

太好看了!!戏剧的紧张,直面时的无法遁逃感,还有诗一样的语言,全在这部片子里。 |

|

路易·马勒的遗作,最后索尼娅的那番独白,也太适合做一个人的墓志铭了。 |

|

纪录片形式拍下“真人”演的“万尼亚舅舅” |

|

比起《驾驶我的车》,我更喜欢这部。 |

|

路易马勒遗作,一出舞台剧式的圆桌谈,路易马勒刻意模糊了真实片场与舞台的界限,让角色行走于亦真亦假的演出现场,与其说是戏中戏,不如说是人生如戏,戏如人生,角色的喜怒哀乐直白明了地写在演员的脸上,从前一个小时的情感倾诉到后一个小时的权力资本移交,通篇喋喋不休地生命情感互动,没读过契诃夫《万尼亚舅舅》的我多少有些不甚理解,配合上曼妙和谐的爵士乐,佳句频出的娓娓道来,马勒通过层层嵌套的镜头语言展示出万尼亚舅舅自知的中年危机和觉醒,看似内心平静,实则万马奔腾,摩尔阿姨的颜值巅峰就看这一部。 |

|

我们能做的只是进入生活,在生活中不断学习,不断等待,不断相信,不断遗忘,不断坚持……直到那天的来到。 |

|

2017.9.27 / 2024.6.14 35mm w/ Wallace Shawn in person TT |

|

契诃夫《万尼亚舅舅》。牛比到泥麻痹哑口无言 |

|

不知是不是因为在看奥兰多·费吉斯的书的缘故,似乎理解了《万尼亚舅舅》这部剧。契诃夫转世投胎到现代过吧,不然怎能如此精准地写出现代人的困境。大概所有人都终究湮灭在沉闷、呆滞里,只是天才过早地看清了这一切。“我们能做的就是活着。我们要活过悠长的白日,活过无尽的夜晚,我们要耐心忍受命运给我们的考验,我们要一直替别人辛劳。到我们死去时,我们会毫无怨言地辞别。在坟墓那边,我们会说我们受过苦,流过泪,尝尽辛酸、悲苦。老天会怜悯我们的,我们就会活在光明、欣喜和美丽的生活中。我们会温柔地回顾此生,我们不幸的此生。我们会微笑。” |

|

没看进去……还得再看一遍…… |

|

马年最后一部新片,正好也是马勒最后一部作品,摄影机好像喝了半斤老白干,一直站不稳,改来改去都是契诃夫,难道是因为陀思妥耶夫斯基你们不敢碰吗 |

|

朱利安摩尔好美!朱利安摩尔好美!朱利安摩尔好美!(居然没有想象中这么看不进去) |

|

中间吃饭的休息时光让我对下半场浮想联翩...会不会是紧接着拍摄台下演员的戏份?会不会是排练中出了事情?没想到一口气顺利排练完...本来舞台剧在电影里的处理,比较有趣的还是“双重身份”,演员实际上是在“三重表演”,话剧里的角色,电影里的角色,跟两者结合的角色,如此这般拍摄,只能说从文本上下功夫,结果我并未感受到明显的创新。 |

|

话剧....... |

|

没的说的好~ |

|

果然My Dinner with Andre也是马勒拍的 |

|

闷到抽筋 |

|

路易马勒的最后一部电影,回归戏剧,排了一部契诃夫的剧本《万尼亚舅舅》。想说的都说了。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (437票)

7.6 (437票)

![IMDB评分]() 7.3 (5,020票)

7.3 (5,020票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![TMDB评分]() 6.70 (热度:5.50)

6.70 (热度:5.50)