|

原来是请林青霞的,潘虹太做作,年纪也不对。可惜了这原作 |

|

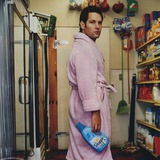

惊现李安,OMG~~~~ 那样的鲜明,那样的出众 |

|

谢晋的功劳在于,他把中国的近代史和现代史用一部部电影梳理了一遍,而这部是关于民国末代贵族的子女的。民国的特权阶级将子女送到国外读书,在那里他们受到良好的教育,因此会有一份体面的工作,继承了特权阶级的家资;可是这样的事情建立在一个基础之上,那就是父辈必须是贵族,一旦父辈死亡或者落寞,这种子女继承的纽带就会宣告破产。李彤的悲剧正是如此,一个国家的消亡同时也意味着贵族阶级许许多多的悲欢离合。可是,相比于贫民所受的困厄,他们忍受的实在微不足道。此片似乎在为李彤争得观众的同情,可是我丝毫同情不起来,祸根来自于父母,转嫁到了她的身上。她的确是无辜的,可是她所忍受的并不是那么不堪忍受,她的死亡是一个贵族为她曾经有的挥霍所付代价,这不值得同情。她身上的精神都是些虚荣、浮华、享乐主义的东西,死亡是她咎由自取。 |

|

1.本片改编自白先勇的短篇小说《谪仙记》,1987年香港电视台就曾将这个故事拍成短剧;2.关于影片中李彤的选角,谢晋导演在电影立项之前就属意林青霞,但林青霞决定出演的消息引发争议,最后无奈辞演,谢晋便决定由原定扮演黄慧芬的潘虹来扮演李彤;3.在客串1998年《为人民服务》、1993年《喜宴》之前,李安就已经在《最后的贵族》中“当过演员”了(此时李安导演的第一部电影1991年《推手》还未问世)。 |

|

当她把祖传的戒指摘下来,戴在曾经的爱人的女儿手上的时候,我就知道她的生命已经走到尽头。多年前的夜晚我热烈的读过《谪仙记》,但还是在电影的画面里忍不住难过。潘虹固然不是少女李彤的完美演绎者,但那个在圣马可广场和鸽群在一起的凄凉女子,一定是她。 |

|

看了这部电影,我突然明白为什么为什么朱大可等人当年说谢晋的电影是好莱坞模式与主流意识形态的结合。这部电影舒服流畅的镜头语言真正达到了好莱坞的水平。特别是李彤跳恰恰的那段蒙太奇,把李彤的放纵和周围人们的不解表现得淋漓尽致。 |

|

影片结尾借街头老乐手之口说:以前我怕冷而离开俄罗斯,现在我怀念俄罗斯的雪,那是暖的雪。是乡愁,也是隐喻。影片不足甚多,惟拍出悲凉与旧梦暖意可嘉。豆瓣标记112分钟,我看的版本只有102分钟,央六版,另外10分钟哪去了?抑或豆瓣有误? |

|

80年代果然是淳朴而理想的时代,四强俱乐部仿佛是下班的工厂姐妹花。潘虹的少女装扮有点显老,但是后半段会稍显风韵,赶时髦说也算得上当年的力压群芳。最后一段拍很聪明,一下子把之前对于原著的亦步亦趋提升到了一个新的层面,虽然独白显得做作而不连贯。投水一段拍的美极了。 |

|

#资料馆留影.谢晋百年诞辰纪念#放的是胶片版,改编自白先勇先生小说,整体看下来略有遗憾(总觉得差些什么),也看得出谢导的确尽力了。许多人都说潘虹演的不够“洋气”,假如换作林青霞必定成为经典,但我却觉得潘虹的演绎别有一番风味。电影聚焦于“时代家国之殇”前后的比对,太平轮事件改变了一切,家世显赫的“格格”最终沦落风尘孑然一身——其实李彤便是白先勇自己的分身,她的遭遇也寓意着中华文化在世界变局中的日渐式微,作家的作品也无不透出“往事不堪回首”的怀旧之情。“世上的水都是相通的吗?”,无论黄浦江抑或威尼斯,无论昔日故乡或是老上海的繁华,都已是梦幻泡影……世事多浮沉,如同流落异乡的无根浮萍,她注定是最骄傲孤绝的那个人,最终一幕令人想起南唐后主的那首诗,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。” |

|

大陆导演拍旧社会资产阶级富商家庭的子女为主角,内战后避难到海外的生活故事,在80年代绝对属于突破尺度。而为了保持立场正确,主角结局必然要过得不好,所以四姐妹里要选择李彤当主角。从李彤出走之后,叙事视角变得奇怪,转成由第三人称去若即若离地偶尔看到她在十几年中的变化。潘虹和濮存昕在酒吧的长聊也用艺术手段隐去对话,只剩背景音乐,不想细讲女主角这十几年究竟是遭遇怎样的经历变成最终的模样。总之就成为了无根浮萍,走向堕落深渊。

生于威尼斯,逝于威尼斯,最后甚至安排有演奏小提琴音乐的旧贵族,暗合“魂断威尼斯”。

片尾字幕感谢蔡康永,原来他的父亲居然就是太平轮的船主。 |

|

有一段 李彤卸去艳丽的妆容 穿着白色的长裙 远远的出现在陈寅视线里 那个缓缓近推的镜头 很有“旧坞”30s黑白爱情片那个感觉了。以及后来两个人在酒吧里那段 背景音乐是Billie Holiday唱的蓝调 无言对白只有背景音的时候 通过两人的肢体表演,表达出的那种情绪,迷醉 |

|

是不对的吧,潘虹面相也不对,不像少女,从没年轻过似的。及不上原著,但是音乐运用和后面李彤的那种苍凉而激切的哀艳,那种放恣,浪掷般的任性,甚至末尾处一身黑衣在威尼斯随着一群鸽子走,投水的情态,即使真是林青霞演了,也没有这般。 |

|

三星半;相比原著的余味留长,改编版略直白,“谪仙”味不强;潘虹虽具悲剧气质,但灵动鲜活不足;威尼斯段落很美,“彼得堡的雪是温暖的”,无足鸟注定没有家乡。 |

|

I am homesick |

|

没落贵族都是任性而死的,那是福,也是命。 |

|

几个老戏骨年轻的时候 |

|

搜索条目的时候竟然搜不到,不知道违反那条规了。一部具有古典诗歌意境的电影。女主人生让人想起《一把青》。 |

|

冬天的威尼斯 |

|

原著谪仙记的结尾,和澜本嫁衣相似。女主角假借度假为名了此残生。生命的轨迹看似不寻常,收归尾声时却又发现惊人相似性的可怕。五月皇后还是交际花,活着又或者是离开,都是一种选择。 |

|

刚一开电视的时候,只见潘虹和濮存昕坐在幽暗的酒吧里,背景是低吟浅唱的爵士,一个几分钟的长镜头,两人就这么相对坐着,喝酒,抽烟,下棋,不发一言,吸引我看完了片子。我猜测是八十年代末的片子,果不其然:有那个时代特有的文艺“自由”气息,可以表现颓废、孤独、个人,又在摄影、人物上有着强烈 |

|

【谢晋百年展】看的时候没怎么想大历史背景反而在想这是不是一种移民身份认同困境,我的思路是不是太清奇了XD |

|

从生日会到生日会,从送宝石到送宝石,从威尼斯到威尼斯,一个支离破碎的圆环。贵族没落、意大利、舞会等等,难免联想《豹》。|白先勇原著;李安露脸客串;原定林青霞主演,但被媒体拍到引发争议不得不辞演。|https://mp.weixin.qq.com/s/3MTNnb-mNwH4cTrhRBv_6w |

|

一开始我以为会是像喜宝那样的故事 但说来李彤本就是上流 这是个方向向下的故事//看那个时代的电影总觉得中国导演离会拍电影还差了好远一段 虽然谢晋导演已经很会拍了 但那种藏在镜头里有趣的自我表达却很少 只有段落 可能那种有趣正是那些从小被扼杀掉的不正经//潘虹或许是个老美人 越老越美的那种 她演蘩漪太合适了 怀着满心的爱与恨 凌厉刻薄又决绝心狠 像个从来没有年轻过的人 |

|

私以为潘虹饰演女主角还是差点意思。如果这是一个外国电影,请费雯丽来当女主演是最好不过了。没落的贵族也需要有那么一点孤傲劲儿和任性劲儿。 |

|

刚开始的时候感觉根本就是《小时代》,后来才慢慢好起来,但还是太土了,不够纽约客的感觉,然后也不应该选潘虹和肖雄来演,前半段她俩显得太老气了!没有看到李安的客串,不知道大家看的是什么版本。。 |

|

从贵族到流亡隔了一个1949,从千金到茶花女隔了一个太平轮。一样的起点,不同的终点,命运。孤独是一个人的狂欢,醉生梦死之后,曲终人散。 |

|

6/10。大学新年狂欢时乐极生悲的李彤收到电报晕倒,父母患难使其失去贵族标识,做了情妇的李彤孤身走上圣诞夜大街看到失约的旧情人全家享福,耍酒疯进监狱被旧情人保释因爱情绝望自我沉沦;红衣服象征中国传统,撕毁照片则斩断灵魂的根,疯狂打麻将排解乡愁,俄国提琴手唤醒威尼斯之水倒映的故乡幻影。 @2017-10-05 09:31:18 |

|

放一次看一次 百看不厌 |

|

之前读过小说但印象不深了,最喜欢从酒吧夜谈到威尼斯一段,有时间再读读。有弹幕说雷芷苓和李彤是一体两面,感觉其他角色还可以更丰富一些。前半段演员确实有点显老,但不是问题。肖雄的英语真好,还有“赵辛楣”和李安,濮存昕到英雄无悔才大火不科学。好奇制作费用是多少,搜了下有几个纽约的外景好像在MoMA附近。|2008-06-08 想看。 |

|

永远记得最后女主角自杀的镜头,太悲凉了~虽然那一年我在6岁,还是跟着妈妈自己花钱去宽平大路的“才干”电影院看的。 |

|

华丽落幕 |

|

大一在学生报刊上读到一篇讲这部电影的,就从那时起一直想看到如今,终于看掉了。#了却心愿# |

|

俄罗斯的雪都是温暖的

|

|

真是老片子了. |

|

一直觉得谢晋的伟大之处并不是在于他的电影品质。而是他对人性的解放,让电影上的角色不再像过去那样各个好似雷锋那般光荣正确。芙蓉镇里的秦书田让人发现,人还可以活得这样不正确:舍大义为私利。另一方面,谢晋的电影格局始终还是没有脱离那种原先的舞台剧效果,强调局部,忽略整体。除了关键的几场 |

|

刚看完侯孝贤的海上花 谢晋这 就只能值这了 另,白先勇的小说原著电影感比这部电影还强 .... |

|

影片还是有些时代局限性,现在看来四个人出国留学与国内时代大背景的连接太少,给出李彤家人逃难死亡这个节点后便完全和国内断裂了。当贵族无法再依托背后的家族,便成为一道浮萍,一声叹息。潘虹演少女时代确实吃力,但遇到变故后既风尘又落寞的状态潘虹拿捏得非常准。濮存昕就硬帅啊,肖雄也是特别美。三星半 |

|

有的人就是无法过普通人的平凡生活,他们内心有太多东西了,只能独辟蹊径,拿别的东西麻醉自己,例如酒精、情爱、学术、沿途的风景…… |

|

卢燕老师🉑️ 这本改的比金大班好看,也可能是因为原来就是第三人称视角;故事内核和一把青很像;四人的确像我校女孩儿,只是再也没有一个李彤了,多的是平凡姑娘 youtube看完 |

|

当年看片子就觉得很不一样,今年才知道是白先勇编剧,康永居然也插了一脚 |

|

中国除了爱新觉罗家,哪儿来的贵族啊?!解放前上海的有钱人都是晚清民国发洋财和国难财的暴发户。白先勇写这个小说,把自己当贵族,当遗少,也不想想,自己爷爷是个小杂货铺老板,自己爸爸白崇禧出身军校,从最基层的小军官做起,一路凭个人本事拼上去的,到了台湾,在蒋的软禁之下委委屈屈过了十几年,最后还是被毒死了,白先勇竟然也觉得自己是遗少,是贵族了,还《谪仙》呢,也是矫情得可笑了…… |

|

对时代巨变几无感知的年轻人,突然被毫无防备地丢弃在命运的转折路口,只好在声色犬马中虚掷最好的青春年华,却也让生命至深的悲伤在寂寞夜晚无所遁形。谢晋一直擅长在强情节里挖掘人物情感的细微转变,这个强项同样延续到了《最后的贵族》,但他显然不是拍中国版《豹》的最佳人选,镜头一到宴会、婚礼和舞池中就失却了华彩的调度。视点在李彤和他者之间不时游移,内外部视角的切换时常对叙事造成一种打断,也使得故事的悲剧性没能淋漓尽致地传达,仅有各中情愫丝丝缕缕地纠缠。 |

|

资产阶级的无病呻吟 |

|

整个中国就这样衰落了 |

|

四个姐妹花润去美国后的不同人生。老电影看多了后就会发现,无论是建国前还是建国后、甚至改革开放后,电影里很经常见到润去美国的情节,才知道原来从很早以前就有这种风气了 |

|

由此喜欢潘虹。 |

|

卢燕阿姨卢燕阿姨卢燕阿姨〜 |

|

两半,改编不太成功白先勇笔下不少堕落风尘走向毁灭的女子,常用旁人视角,这是文学的“藏”,而电影要“显”,很难。潘虹少女发型太老气,泪沟重。书中印象最深刻的是大蜘蛛。居然在谢晋的电影里听到Billie Holiday,那段布光摄影测试片,两位演员的肢体很有味道。这种戏极吃美术,未做到足,年代感飘乎不定。卢燕那通身的气派才最像。见到芝柏婚纱协助 |

|

不如原著 |

|

拍得挺失败的,人物在历史动荡下的复杂性完全没出来,跟谢晋自己在导演阐述里说的差太远了… |

![豆瓣评分]() 7.5 (4030票)

7.5 (4030票)

![IMDB评分]() 7.7 (70票)

7.7 (70票)