|

对文艺片感知迟钝。依我看这片就在讨论俩问题:一伦理问题:你出轨就允许我出轨;二交通安全宣传片:雨天驾驶小心路况车况。ps,大概影响我看片情绪的还有两个因素:一是蹩脚英语,急了我竟然还在其中一段调了国配;二是演员我都不喜欢,尤其比诺什,到底什么地方让我抗拒啊?大概是她某一类形象。 |

|

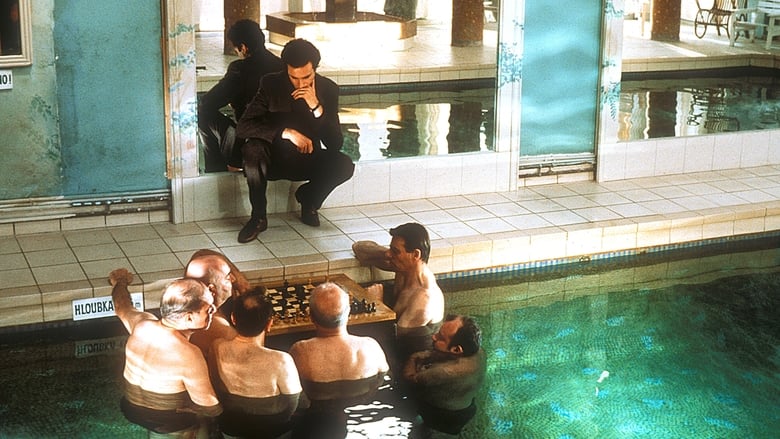

经典的“来,叔叔给你检查身体”段落 |

|

书里的涵义在电影中被表达出来的很有限. |

|

生命中有些东西,对于我来说是如此之重,对于你来说却是如此之轻…… |

|

以前一直感觉此片仅是昆德拉小说的通俗化改编,经学者指点后,赞叹于导演对以往被批判的male gaze的颠覆运用,达到对女性欲望的展现,以及间接的政治指向,这点足以证明其改编的功力;对两女主互拍一段有了更深感受。纪录片一段的神剪辑更不用说。几年后的重看只有更喜爱。 |

|

我喜欢萨宾娜。 |

|

死在彼时也不错。 |

|

比诺什美人 |

|

8.3 爱情、性和政治是六七十年代故事永恒不变的主题;只属于那个时代的激情,只属于那个时代的迷茫;那是个最特殊的时代。 |

|

爱情是忠贞而自私的吗?冗长却不沉闷,剧情足够的张力避免谱成一首催眠曲。好是好,只是导演和原著表达的太多东西需要我们去费脑筋了…… |

|

女主角很迷人,剧情基本还原原著,文艺片能拍成这样很不错了。 |

|

电影在结构上无法超越小说,但是抛开小说不看,就成了一部难以超越的电影。结尾忠于原著的结构安排很好,原声很棒。比诺什阿姨很迷人。 |

|

情人是轻,是离经叛道与绝对自由;妻子是重,代表世俗的选择。民族历史、个人生命只有一次,选择变得毫无意义。我们不选择媚俗,又能选择什么呢?安知抗击媚俗的决心和勇气不是更大的媚俗?托马斯在轻与重的两极之间游走,在被虚无吞噬之前顿悟出轻之不能承受。我们都是托马斯:无可选择又必须选择。 |

|

托马斯说爱情,是同一个女人有共眠的欲望。特蕾莎说:生活对我来说正是如此的沉重,而对你来说却是那么的轻松,我的生命无法承受这种轻,这种自由。 最后我终于知道卡列宁的微笑意味着什么了,因为爱就是放弃力量,放弃一切,放弃乌有和现世生活。 |

|

在情欲海里沉浮总有上岸的时候,在政治河里漂流却总难找到岸标。 |

|

DanielDayLewis |

|

男女主角影帝影后级的人物不必说,戴·刘易斯的小绿豆眼睛把Thomas那点心思表达得淋漓尽致,比诺什也把Teresa的不安惊恐表现得十分传神,唯一不满的是电影把Teresa母亲那一段完全砍没了,如果不是再返回去看原著根本就不知道Teresa的性格成因了,电影篇幅那么长完全没必要这样 |

|

1.也许托马斯和萨宾那才是真的彼此理解,虽然他们每逢都是做爱,却不愧为灵魂伴侣。但他永远不会娶她,她也不会愿意嫁他。

2.她摇曳着媚态百生的舞姿一点点逼近他,他面朝她莞尔一笑。

他们一同驾车穿行过被雨水浸透的泛着绿意的树林,快乐到下一秒就可以死去。

3.也许以后随着年纪越大,我越能接受性爱分离。只要两个人在一起的时候,还能够温柔以待。

4.纯真明艳的Juliette Binoche和英俊逼人的Dniel Day-Lewis。 |

|

爱情,欲望的多重选择,沉溺在其中的人是幸运也是挣扎 |

|

2小时52分39秒,仿若大梦一场,酣畅淋漓。最后的绿林小道,湿润带着清新味道的天气,舒缓的钢琴曲,尽头是通入梦境、天堂。Tereza问Tomas你在想什么,他说I’m thinking how happy I am。生命之轻之重,是浪荡的欲望和爱人的心和责任。我曾是一个浪子,却遇见了归属的人。起初并不明白爱是心甘情愿的约束,是放下花花世界的游荡,是世界再不可理喻荒诞荒谬悲惨,你愿意在身边,忽然,灵与欲都找了重量,不再浮于云端,沉降至泥泞土地,获得无限归属于安心的力量。 |

|

萨宾娜 |

|

有太多的东西涌入脑中,以至于辨不清是非真假,只是,只是,还有美好的爱情,即使这爱情只有一瞬,亲爱的,那也值得永远铭记。 |

|

丹尼尔刘易斯和朱丽叶比诺什酒馆相识那一场戏就是高手过招,顶级演员如何演最简单的戏,简单质朴又散发着魅力,十分厉害,那场戏是一个万不可缺的表演,因为这场戏为后来他俩的爱情表演灌注了强劲的力量,涓涓细流汇入大海般深切。萨宾娜是了解托马斯的人她的场景里总是少不了镜子,是照出反面的自己,特蕾莎是托马斯的患难与共的爱人她的场景则是照相机,是一种虚幻的成像,有趣的是后来还特意安排丹尼尔刘医生去擦窗户,又是另一种镜像,在爱情里,如果对于自己“看到”了什么,我想无非就是这三种样态。 |

|

8.2 总算理解为什么译名是布拉格之恋而不是原著的不能承受的生命之轻了,全片把轻与重的话题省略的只剩两幕,对灵与肉的思考也消失殆尽。影片照搬原著的剧情但是削减了很多细节,时长问题的确是的但原著让人惊艳的卡列宁微笑居然如此草草的结束还是让人无法接受,完全没有书中的感觉,全片留下的仿佛只是纯故事向的描绘,不过萨比娜人物刻画甚至优于了特蕾莎,而戴刘易斯的托马斯在荧幕上看起来却略感猥琐。前半部分苏联人入侵时的摄影风格棒极了,整个代入感和美感油然而生 |

|

一般般,看睡了,其实无关情色 |

|

正计划去布拉格,有格调的地方。 |

|

250419 自比诺什而再来 20-03-19b站3分钟 “分析型的智者一般不会去勾引抒情型的(有浪漫主义幻觉的)女性,因为后者实在过于喜欢纠缠、喜欢死去活来那种悲剧性,而这会造成很多麻烦。因此,分析型的智者最常青睐那些明智的、知道何时该放手的女人。托马斯和萨宾娜的关系,就是这种爱情的绝好注脚。” |

|

不是太喜欢这种类型的片子 |

|

本来就没什么期待,却远超期待。 |

|

感觉有点无聊 |

|

不能承受的妥协 |

|

6/10。名著改编通病:内涵表达太不完整,主题纷杂以至一时找不到重点,结构零乱,人物心理刻画面面不俱到。没看书的话根本看不懂电影,走神次数之多,最后40分钟的意识流叙事干脆让人莫名其妙到底......摄影挺注重细节(动作、表情特写),坦克入侵那段纪实手法运用到位,但三小时也难拍出史诗气魄。 |

|

残忍也不失慈悲,这样的关系你说多完美。 |

|

小時候看過,並沒能看懂。今天重看終於是明白了。薩賓娜真是可愛極了,比起薩賓娜,托馬斯和特雷莎都太「重」。特雷莎本能地選擇忠貞,托馬斯本能地選擇放肆,但他們都沒能看清忠貞和放肆背後的社會學和生理學含義。這就是他們過得不開心的原因。他們只適合生活在原始社會——就像電影末尾的鄉村生活。 |

|

当年,我的步履是从瑞士到布拉格,而剧中人物的足迹正好相反,这也许冥冥之中预示了一种炽烈但无疾而终的爱情。 |

|

少年时代我的性启蒙啊 |

|

我爱这个男人和女人。 |

|

C / 对这一类爱情片越来越无感。原著记忆已很是模糊,但也能感觉到电影是相对通俗的爱情片处理。叙事节奏略为断裂,剧作上的政治元素过分平白,许多挑逗意味的镜头也颇为刻意,配乐尤其莫名其妙。相比之下某园无论运镜、剪辑还是剧本的朦胧通透与时代纵深都要自如得多。时光驻留的结尾加半星。 |

|

个人不怎么喜欢 |

|

既然舍弃了小说的第三人称视角(昆德拉有大量夹叙夹议),那么很多小说中“我”的议论假电影中托马斯之口说出来是不合适的。布拉格之春坦克开进来,镜头里闪耀着的愤怒似乎也是昆德拉没有的。最重要的是,在基耶洛夫斯基镜头里能看到波兰,但是考夫曼的镜头里我看不到捷克斯洛伐克。 |

|

精致的考夫曼 |

|

菲利浦·考夫曼“作家”三部曲 |

|

完美

浪漫 |

|

特定历史条件下的生存方式,富于哲理地探讨了人类天性中的“媚俗”本质 |

|

★ |

|

“脱掉你的衣服”,帅气又会聊骚的托马斯简直是太性感了,擦玻璃都性感,开拖拉机也性感,真是让人又爱又恨! |

|

一次失败的改编,原著是本哲学小说,电影变成了软性色情片儿,不但缺乏了劲道,还给拍成了那种挺乏味的软性色情片 |

|

2.5 被4K修復的DDL的美色暴擊, 問題是美國人對原著的改編根本就是媚俗的最佳例子。一部設定在布拉格的電影, 找了一班歐洲演員說着口音極重的英文對白, 這tm就是神經病, 更不用提劇本把一個充滿政治哲學隱喻的故事改成老套的愛情悲劇。攝影倒是很棒, 基本上只要是演員不說話的鏡頭, 的確很好看 #lff2018 (我是昆德拉的話也快被氣死了) |

|

很好看啊,唯美 |

|

剧情还是很有冲击力的 |

![豆瓣评分]() 8.2 (39894票)

8.2 (39894票)

![IMDB评分]() 7.3 (38,135票)

7.3 (38,135票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%![Metacritics评分]() Metacritics: 73

Metacritics: 73![TMDB评分]() 7.00 (热度:13.98)

7.00 (热度:13.98)