|

七八个短篇同步推进,奥特曼非常自信。几组人物有中有不中。马修莫迪恩和没穿下着的朱利安摩尔从东拉西扯到对骂这段,裸露有时是挑衅所必须的。爵士歌手妈和大提琴手女儿讲她爹这段一镜到底的很喜欢,Lori Singer是蛮女神范儿的。 |

|

摩尔姐姐的大胆演出O O~~~~

180MIN的电影。我也没看全。>< |

|

1.剪辑的艺术在这里;2.美国中低产家庭的日常模样。 |

|

Robert Altman的篇章聯結能力和群戲調度當然是他一貫的強項,不過和卡佛原著相比,餘韻缺失、各個故事核心情感相對的削弱許多,就像那結尾的地震,僅達淺層。 |

|

茱莉安·摩尔啊!那么多的人,那么少的戏,露点还是你第一~ |

|

特别像小时候在正大剧场里看的那些看不明白的艺术片…… |

|

好看,自然的让人意识不到群戏这个概念 |

|

这种细密而又松散的故事结构让人着迷,故事有荒诞的讽刺,但在日常生活的交汇中并无太多刻意,相比之下,无论是木兰花还是撞车都有些矫情,而奥老爷子的刻画才算得上真正的“浮世绘”。这是我唯一一次看到Tom Waits的表演,很好,不愧是集体拿到表演奖。 |

|

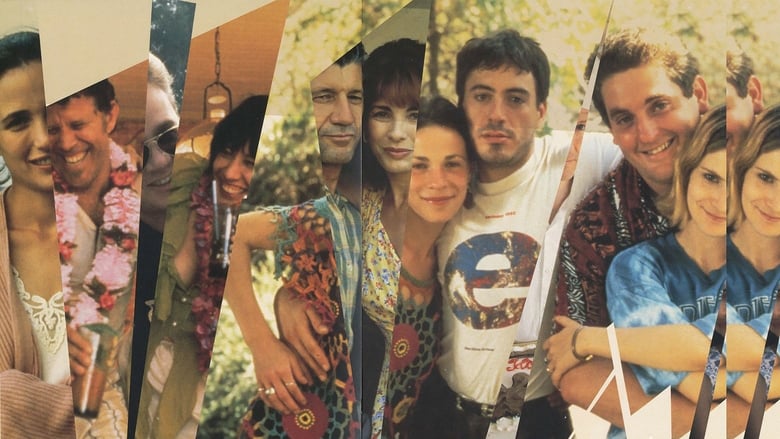

这部電影真的是从VCD看到DVD,在还有DVD收藏的基础上又毫不犹豫的收藏了蓝光双碟版,只是忘了补標等原因吧;借着看《高斯福庄园》的机会索性重新打开蓝光影碟,也是补標也是重新再看,把断断续续的观影印象补充完善。電影依然是群像为主電影里人生交叉的各个时段的演员多达几十位,和《高》很多明星戏骨不一样,这部電影云集了当时还都是青年才俊的优秀演员加持,給影片注入了强烈的性爱味道;片名有了“性”,那電影里一定会有经典的性爱描述,不管是通过语言还是画面,都是非常給观影留下了深刻的印象:所谓人生交叉点,真的是点题,電影长达三个多小时,都是剧情分割的片段,让观影一点没有慢节奏和沉闷的赶脚,不知不觉中電影为我们展现了生活的全方位景象,让我们在人生的交叉点上发现了生活的不一样的精彩和故事 |

|

卡佛的小说我就找不到他的意图,改成电影后区分众多角色又花去了好长时间,如果一切都无意义的,那还有什么理由活着呢,同样的消极情绪,比太宰治的就抽象多了…导演的演员调度还不错,不然无法支撑这190分钟9个家庭的故事,可惜除了糖泥摩尔以及麦克道威尔,其他演员混了这么多年多数也没混出个脸熟 |

|

罗伯特·奥特曼代表作,1993威尼斯金狮奖。①群戏浮世绘,多线交叉叙事,顺畅自如,大师手笔。②根据卡佛短篇汇编,增强了戏剧性,不变的是卡佛的冷淡素朴气息。③偶然与人生,倦怠并挣扎,一如被喷雾围困的果蝇与缸中狮子鱼.④猝然的地震,想及[木兰花]的蛙雨。⑤电视牛奶转场。⑥性爱电话vs换尿布。(9.5/10) |

|

目前看过奥特曼群像电影里最精彩的一部,当然是因为有卡佛的原作打底。CC碟片主菜单上的地中海实蝇是很卡佛的意象,可惜电影后半就没再提到了,多少有点结构上的不完满。对奥特曼把人物由卡佛小说里美东的工人阶层置换为洛杉矶中产没有意见,但对奥特曼一些过滤人性不讲道理、无法自控的黑暗的部分持保留态度:他给《告诉女人们我们出去一趟》里家庭美满,却侵犯并砸死路人女孩的男人,添加了一个要边喂小孩边接听色情电话的妻子,为暴力找到了可让观众体谅的理由(甚至他根本没有性侵女孩,又靠地震逃脱了制裁);原作里最喜欢的一篇《家门口就有这么多的水》则完全去除了妻子对丈夫犯罪的怀疑,只保留了她对丈夫冷漠的憎恶。原创的提琴女孩放进来有点格格不入,她更像一个基耶十诫里的人物(长相也是)。 |

|

不知所云。 |

|

最后的地震简直比青蛙雨还厉害,奥特曼的群戏是无人能及啦,洛杉矶在他片子里面(以及弟子PTA)简直就是个精神病云集的怪城!用电视节目做过渡真是太坏了,难怪以前搞电视的 |

|

「好电影不追求故事性,追求戏剧性」,罗伯特·奥特曼是一个大师级的裁缝,人物是针、剪辑是线,针针线线网罗到一起,织就一幅美国90年代的清明上河图——见微知著,管中窥天。 |

|

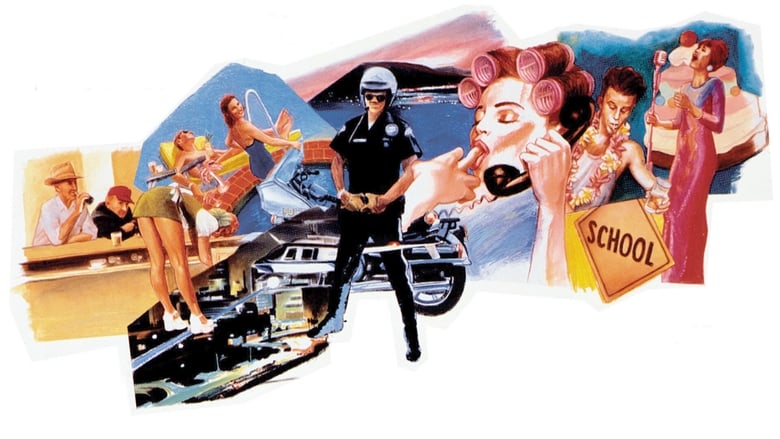

每个人都选择和宏大叙事的命运擦身而过,转而忙碌于小情小爱中不可自拔。罗伯特奥特曼冷眼旁观活在“后现代”精神里每个人的可笑,《陆军野战医院》里比战事更激烈的是一场耍赖球赛,《纳什维尔》中枪袭后人们为民谣歌手欢呼摇摆。“碎片人生”“速食文化”算是被奥特曼老爷子拍绝了。 |

|

电视里在放《地球超人》! |

|

又是奥特曼得心应手的多线叙事。9个故事并没有被交织在一起,大部分都在自己的轨道上独立运作,但又在不经意间编织出了生活的厚度。依然被奥特曼的格局折服。凯西小朋友太令人心碎。 |

|

奥特曼的现代性态度,就是其绝无仅有的美学表征。 |

|

开篇,罗伯特·阿尔特曼即为洛杉矶送上一位上帝,《银》没能让卡佛九部短篇中的人物享用同一个事件,却享用了同一个时间与空间。

所以它琐碎吗?日常吗?所有事件似乎都具备着构成一部戏剧冲突的可能,却在180分钟的容量内被剪辑和较为宏大的生成—灾难缝合,不可忍受的家庭与感情之"轻" |

|

一台台电视机在这180分钟里太有存在感了,抢尽所有出场演员的风头~~尽管第144分钟的朱丽安·摩尔是那么令人难忘~~ |

|

银色·性·男女 |

|

期待很久的片子……不算很喜欢……不过部分段落让人印象深刻 |

|

浮世绘 |

|

木兰花太造作了,银色·性·男女我无法抗拒,一如你无法抗拒自然地震 |

|

长得令人抓狂 |

|

大师的变焦镜头. 世间多少事,都付笑谈中 |

|

每人都会有一个圆满的结束. |

|

这部电影有机会应该再看一遍,当时年纪小,没有完全明白。 |

|

和木兰花相比,没有高潮 |

|

太犀利,不得不服,这回是五体投地。 |

|

Altman的网状叙事有种俯瞰众生的淡定从容,一种独一无二的塔罗牌阵的质感,拍平凡人的生活容易沦为肥皂剧,而Altman在拿捏距离感上是最准确的,影片甚至不能说是完全的现实主义,而是有三分醉生梦死的气息和忧郁的诗意,比如鱼缸中经过玻璃折射看不真切的狮子鱼,zoe在车库边拉大提琴边等待死亡,两对夫妻扮小丑彻夜狂欢。一头一尾两场“天灾” 以及电视播报将所有人化为命运共同体;两个痛失子女的家庭,两套惨遭蹂躏的房子(黑人夫妻回来后不知作何感想;毁掉家里的什物让我想起《第七大陆》),两个被男性杀害的女孩……可能每天都在发生,或许正因“我”发生而“我”却浑然不觉甚至逍遥快活(比如Doreen/Stuart)。片中有琐碎日常,有长篇内心独白和对话交锋,也有讳莫如深的表情和意味深长的沉默,时而辅以奥式神秘变焦镜头。 |

|

8.1分 三个小时的长度讲述一些互不相识但是命运交错的一群人,和木兰花相比稍显平淡,不够深刻。 |

|

很符合/尊重卡佛原著的讲故事方法,在看似平淡无奇的生活片段中慢慢剥离出潜在的力道。人人都有秘密,心心皆是伤痕,孤独不被治愈,暴力就会涌现。多情节。第50届威尼斯电影节主竞赛单元金狮奖。——《故事》之八十五。 |

|

太多人物了,找不到主线,阵容强大,但是故事让人头晕,画面不停地在人物间切换,有些目不暇接了 |

|

LA surface, desperate but lucky. |

|

6/10。看完差点闷出屎来。除了结尾那场大地震挺有想法,感觉其它方面都过誉了,对中产阶级这种老掉牙的主题即没拍出新意,剪辑的衔接呼应上也不如同类[木兰花]做得灵巧。 奥特曼的初衷只是想拍摄平凡人生活的原质,像吃就是吃,睡就是睡.....但是请问,这和安迪·沃霍尔把帝国大厦拍4小时一样有意义吗? |

|

似乎太拖沓了点 |

|

冗長 |

|

经过这些年,已经产生了群戏密集恐惧症。看到Alice她妈 |

|

太哲,而且地域性强 |

|

挣扎中的大多数们 |

|

3.5星,有点太长了些 |

|

for Carver and Waits |

|

chaos |

|

难以置信,Altman竟敢这样改Carver。Carver在小说内部留出的空间被交错的线索粗暴地填满。而且整部片子实在太他妈亮了。比如Finnigan夫妇与糕点师最后的相会,原著的核心情境 “the high, pale cast of light in the windows”,根本没有。改编Carver,我想Eastwood或许是最佳人选。 |

|

平静的过绝望的生活...如此奇怪、不停的做正常的蠢事、以及真实的世界... |

|

life |

|

沒有高潮,要有全篇都是高潮的準備/覺悟。和徒弟PTA的木蘭花比起來喜感/諷刺感很強,同一場景里N組同時對話的做法現在看來依然很酷。 |

|

又长又臭也不过如此鸟.... |

![豆瓣评分]() 8.0 (5295票)

8.0 (5295票)

![IMDB评分]() 7.6 (48,590票)

7.6 (48,590票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 7.20 (热度:15.35)

7.20 (热度:15.35)