|

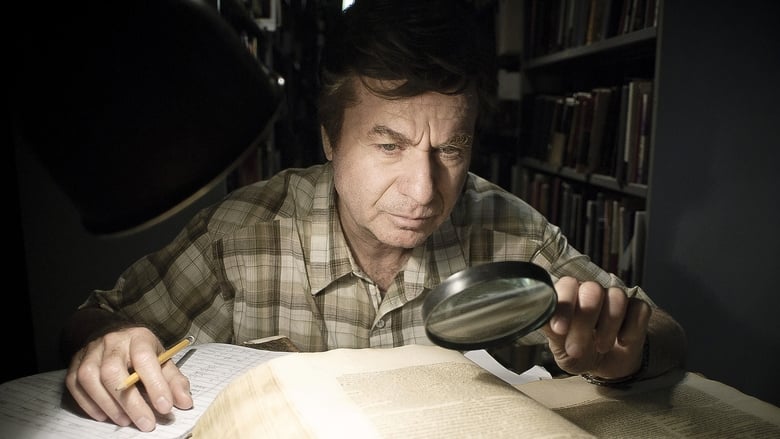

亦正亦谐,玩得很是漂亮,先由谐而起,后转而入正,若是片末能再回应一下开头的幽默就更好了。学术上的各种讽刺鞭辟入里,嬉笑间很有莫瑞蒂的范头,尤其是儿子那一脸的络腮胡。父亲这一形象可以比肩文学史最典型的人物,为其文本价值。 |

|

和期待的不大一样.. |

|

故事還不錯,拍的也討喜 |

|

很深刻地反映了两种学者的学术精神及生存状态,一种为了学术而生存,一种用学术经营生活。作为后者的儿子,理解并崇拜着作为前者的父亲,甚至为其放弃了自身的荣耀;而作为前者的父亲,唯有在虚名排场的聚光灯下,才逐渐理解了儿子在荒诞世道摸爬滚打中的不易 |

|

不好笑的喜剧,倒是黑色的有点残酷,有点深刻,一对研究犹太法典的学术父子,但他们却无法处理好父子关系,犹太法典可是犹太人的圣经啊,这太讽刺了。剧作的编排精密犹如一篇学术论文,论点论据条理清晰,直接讽刺了现代媒体的炒作宣传,勾心斗角的社会关系以及复杂的家庭内部问题。★★★★ |

|

这片子和同年戛纳的南尼·莫莱蒂的教皇诞生形成了一种巧妙的对应:一个是本来属于自己的荣誉,却主动放弃;另一个是本来不属于自己的荣誉,却被动接受。两者都有点存在主义的意思,涉及选择和究竟能否选择。对于老学究的刻画,准确、讽刺却又让人心生怜悯。 |

|

拍的一般吧,没把犹太民族的纠结和喜悦拍出来。

|

|

关于学术男的苦恼。名和奖其实都是关于获得认同。父与子两人在学术上的区别也对应着性格以及处事方法,矛盾也随之产生。整个故事铺垫的很好,前面费了很多时间塑造角色,然后再引入这个非常戏剧性的故事,张力随之产生。 |

|

At the very least the conference scene is highly engaging. |

|

故事看懂了,但是不明白电影想表达什么?即使再顽固古板的人,也会想要社会认同这有多奇怪吗?表示他们那一片儿的电影我都不怎么欣赏得来…… |

|

乌龙获奖,对立的父子情仇 |

|

学术父子档,分歧却特别大,一对怪咖。阴差阳错,父亲代替儿子获奖,也显得挺悲壮啊。用轻松的方式讲故事,我喜欢~ |

|

一个王力宏黄立行一般的故事。 |

|

很强烈的戏剧冲突,细节处理的很巧妙,很黑色幽默,开放式结尾让人意味深长。 |

|

影片散场,邻座的观众瞅了瞅我手中的电脑包,意味深长地讲了句Bon courage... |

|

一生致力语言学研究的父亲从“城堡”一词的用法知道了自己的得奖是乌龙,专业人士真是可怕! |

|

说不出来的滋味,什么才是真正的学术呢,父与子之间的紧张关系,除了思想的分歧,更多还是学术与世俗的折射吧。 |

|

人间派和非人间派的两种学术立场,必然前者吃香而顽固坚持纯学术的后者要被孤立,哪怕前者致力更多的是喧嚣和流行,不真正值得那些名誉。但学者或许首先应该当个有血有肉的人,而不食人间烟火未必意味着你是不嫉妒不贪念的人。剧本从一对父子和一个搞错了的至高奖项入手,很好的故事,很时髦的后期剪辑 |

|

看了特别亲切,尤其是对圣经研究有所了解之后心有戚戚然,source criticism毕竟已经是过气了,在现在的考核制度之下也只有儿子这样的学者能生存下来,有两个启示,研究不求完美接近真理,有新的火花就足够了;新资料永远是王道,新方法论新理论都敌不过。还有文人相轻到哪儿都有。结局突兀扣掉一分 |

|

父与子两种知识分子的对立:严谨学术派和心灵鸡汤派,这也造成--前者的默默无闻和后者的年少有名:当然这些都是表象,内里是父子间情感变奏--当儿子为父亲激烈辩护时可窥一二。在知道儿子为自己的付出后,最终父亲那个镜头预示着双方的和解 |

|

一生只为这一天 |

|

光从剧本来说,并不亚于《一次别离》,剧情铺排暗线主线交织简直可以用完美来形容。开篇的漫画式剪辑与高潮那气势磅礴的快速剪辑,营造出了一般文艺电影或者说黑色幽默电影不具有的强大气场。如果没有《一次别离》,去年的奥斯卡最佳外语片一定是它的。学术界,不就那点事儿么,全世界都一样。 |

|

一个一辈子不得志的老学者,和一个八面玲珑的新学者。不同的研究方式不同的生活态度,唯一共同的是他们对自己这个学科的专业和热爱。但是老学者宁愿在故纸堆里发臭也不愿意抬起头来看看世界发生了什么变化,年轻的学者为了人情让出了最高荣誉,却没有得到心理的安宁。而父子关系只为了让矛盾更激化 |

|

学术电影 |

|

为什么会有个译名叫抄袭风暴?抄你妹啊,哪里有讲抄?这是低调而错误的父亲 |

|

题材挺冷门,学术对立的老学究新学者,情感隔阂的父与子,不普遍存在的环境,折射出普遍存在的矛盾,而那幕乌龙,正是矛盾激化的导火索。印象很深的那场父亲接受采访,儿子撰写评论的戏,导演用交叉剪辑的方法,你一句我一句地将整个戏剧张力无限放大,极具黑色幽默。但是唯独感觉结尾有些仓促了点。 |

|

难定义,对音乐的影响深刻,故事,前面枯燥,后面因为有音乐跟进,节奏还不错 |

|

以色列人的幽默感很奇怪 |

|

还是一家人亲~ |

|

+半。几处绝配乐。袈上手铐的样子。 |

|

巧致入骨.父子的爱与角力,学术态度理念的认同与分歧,人格的尊重与对垒,矛盾乱流涌向俩主角,掀起心理狂澜.视听元素无一不在协同表达有效信息,展示勉力维持的平衡在意义(尤语言的)裂解佚失重构扭曲和相互复仇中如何坍塌成无底漩涡.斗室密议起,张力直让人喘不过气.交叉剪辑两场亦精彩.匠气挡不住才情聪敏 |

|

这编剧的功力啊,真是一针见血。这么学术性的东西和看似枯燥的大段台词,完全不能掩盖台词的流畅和感染力。大段大段的静止镜头除了考验演员功力和导演的控制力外,也为影片的表现力大大加分。 |

|

以色列剧情片。剧本写得真好。这不仅是父子关系的故事,也是对当代教育界和学界学术竞争的小小展示。故事的张力在会议阶段完全爆发,几句咄咄逼人情真意切的台词就能把观众震住。父子间的爱恨纠葛让人揪心。残酷的黑色幽默让人难以发笑。非常好:好在剧本,好在演技,好在匠心独运的独特格局。四星半 |

|

零星的小片段太多,没有帮助塑造人物,又没有帮助推动剧情 |

|

好萌的电影。老夫子的偏执和儿子的纠结都拍得很有趣,父与子真是孽债啊。 |

|

很有意思的剧情,呼应和互文都做得很好,戛纳最佳剧本奖实至名归。话说老爷子的“人肉搜索引擎”也太厉害了点。 |

|

困了好几次,虽然很有戏剧化的情节,但是似乎太过沉闷了一点 |

|

中国还有没有纯粹的学者? |

|

故事非常smart,演技一流。刚看过A Seperation再看这个,立马的反应:Come on not this ambiguous ending crap again,你们俩在奥斯卡碰上算你倒霉。。。 |

|

脚注 : 据说当年在戛纳,在小房间进行最终评选时,某评委特别喜欢这部电影,与评委会主席爆发了激烈的争吵,拿椅子堵住了门,把主席打出了鼻血,最终为本片争取到了最佳编剧奖 |

|

我只想单纯的吐槽 是哪个天才把片名翻成抄袭风暴的 |

|

20120814 On flight from Beijing to Hong Kong |

|

音乐主渲染。特写多。镜头明确,对准人。镜头组合种类多,单是教育部小房间的中景就用了三个角度,更别说特写。PPT式风格,呼应教师人物。黄色耳罩徒添老人俏皮。家中第三代以及小配角龙套的主题衬托。结尾,虚假,感官失灵。 |

|

让人耳目一新的父子片。要有怎样的父子情“深”,儿子才会把属于自己的以色列奖让给等待了20年的父亲;又是要有怎样的父子情“恨”,两人关系如此水深火热。满满的内心戏,夸张的音效,黑色幽默背后一道华丽的哀伤。 |

|

挺无聊的。 |

|

配乐绝了! |

|

但这种讲述方式我不喜欢呀 |

|

故事张弛有度、扣人心弦。古老的父子关系的母题,情节上精巧的对位设计,再加上对学术圈众生相的忠实描摹,就是这部优秀的电影。 |

|

不是很好看啊 |

|

学术本是很难视觉艺术化的题材,可一旦贯通就能让人看得很过瘾。 佩服导演的编剧功力,用社会认同感串起父子关系,每个镜头都有以小见大的张力 |

![豆瓣评分]() 7.6 (2403票)

7.6 (2403票)

![IMDB评分]() 7.1 (6,202票)

7.1 (6,202票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 83

Metacritics: 83![TMDB评分]() 7.10 (热度:3.09)

7.10 (热度:3.09)