|

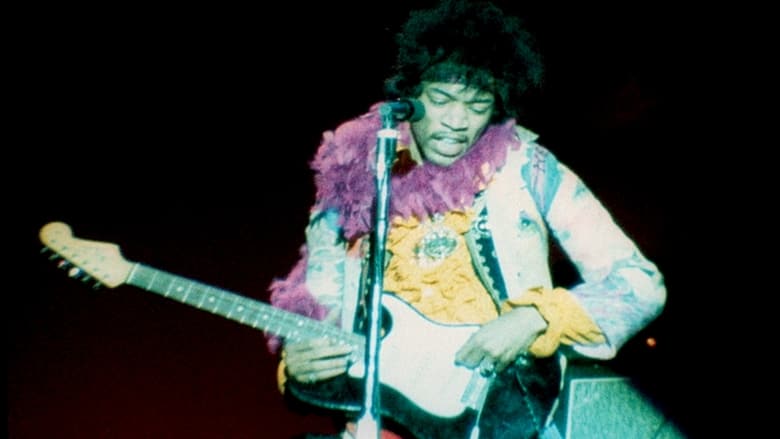

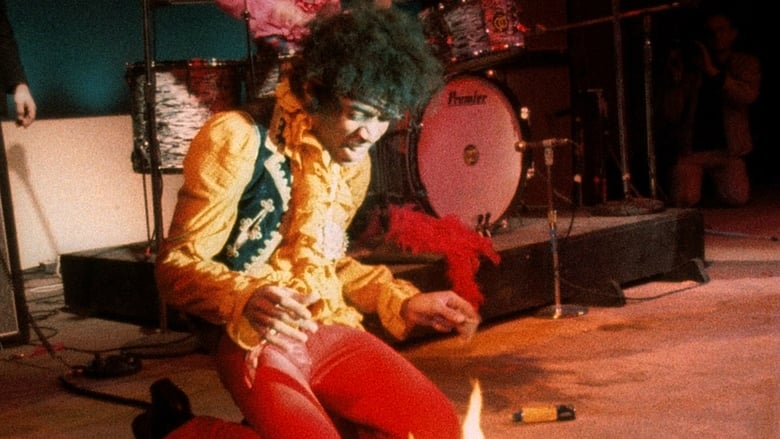

去年去三番忘记在头上戴朵花了。😎 如果说 看到Jimi烧吉他 The Who砸吉他 会像当时的观众一样张大嘴说不出话,那听完最后压轴的Ravi Shankar,除了羡慕真没啥可说了,太牛逼了,太牛逼了,为他这片子一万星!!不多说了,我去看花絮了!#4K修复 |

|

Everyone‘s beautiful there. 1967年的Monterey,我甚至偏爱这场胜过Woodstock 。有加州之梦也有东方异境。 爱他们的衣服,和每一个温柔的笑。也能看出60年代,嬉皮们浪漫气质和自我风格对日后时尚的影响。 而Woodstock里几乎只有最美的衣服——他们的身体。哈哈。 |

|

如果你想去旧金山,加利福尼亚梦(妈妈爸爸的土耳其风衣服真赞),Ball & Chain 和jimi好似他爱人的电吉他 这四段最high 最后来段Ravi Shankar的西塔进入想象中的东方迷幻世界。。。

感觉比伍德斯托克更纯

janis joplin的毛衫从头到脚太有范儿了!! |

|

弄得我都有点爱上摇滚了~~~ |

|

第一届和唯一一届蒙特利音乐节,好看哭。上来就是加州之梦,the who砸了吉他,Hendrix烧了琴,最后还有ravi shankar压轴。以及,当年的嬉皮姑娘们简直美上天,美得整个片子都不像纪录片了,穿的也都超赞,简直了。PS.摄影有A·梅索斯 |

|

#168 嗲爆!112分钟的outtake也棒!生在50年前的美帝腐国多幸福啊啊啊啊啊啊啊啊啊,有最好的音乐,最好的表演,最好的乐队,最好的weeds[误 |

|

异常的好听,异常的感动涕零。 |

|

流行音乐的一代传奇啊!不仅有著名的“加州之梦”、“圣弗朗西斯科”,还有六十年代的摇滚精神!舞台上砸乐器不算什么,吉米咬着口香糖唱歌,最后更是一把火烧了吉他。可是压轴的竟然是来自印度的乐手,叫不出名的乐器,百转千回,技惊四座。 |

|

California Dreaming和If You re Going To San Fransico每次听都会莫名桑感.Janis Joplin和Mama Cass这两位大姐头太有范儿了,要是生在当年,一定要混成她们的骨肉皮←_← |

|

http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ2NjYwMzQ4.html |

|

这不是一部电影,这是一段激情的记忆残余。 |

|

Janus的4K修复版展映,与Don't Look Back里对鲍勃迪伦哲学与思想状态的迷人写照不同,彭贝克这部音乐纪录片则更倾向于记录,其记录重点是舞台,是对艺人、乐器与音乐完美融合状态的展现,此外它还是对伍德斯托克之前的音乐节嬉皮众生相颇具洞察力的捕捉,尽管作为纪录片乏善可陈但其记录内容已足够精彩 |

|

四十年前的流行,四十年之后的牛逼 |

|

Ravi Shankar~~~原来听Woodstock现场的时候只是觉得是个牛逼的西塔琴家(主要还是纪录片里没收他的现场视频,只有大盒子里有音频),这一次在毫无准备的情况下,居然直接被~震~傻~了~~~当Jimi在这次彻底改变自己命运的音乐节上都乖乖成了听众,一切都尽在不言中~~~接着看outtakes去~~~ |

|

D9.2Audio.MiniSD-TLF.MAMAS&PAPAS |

|

40多年前,看表演作者鼓掌 |

|

知道嗎,我是邊看邊迫不及待爪機搜索近期音樂演出信息的,所以一個好的演出氛圍是何等的感染人啊!!!停不下來搖晃的腦袋,抑製不住打拍子的腳掌啊!!! |

|

没办法,偏不偏心,都必须5星了... 大师们太腻害了...到处洋溢着爱 |

|

下午整理堆如山的藏碟时找到的,想起当时在一家旧音像店以10块不到的价格三张全集收入囊中,值啊~ |

|

最后那段太给力了 |

|

爱与和平、单纯与愤怒,鲜花与摇滚,那个时代的一切都如此美好,彭尼贝克将大量镜头对准了观众,他们与舞台上的明星们共同创造了温馨的童话,不管是乔普林的嘶吼,谁人乐队砸吉他还是吉米下流动作下烧吉他乃至爸爸妈妈乐队一鸣惊人,都让人张口结舌,当然最后压轴的拉维香卡让人真正见到音乐的魔力 |

|

http://www.dvdjournal.com/reviews/c/completemontereypop_cc.shtml |

|

用一张张面孔、镜头运动这些次级节奏助推音乐节,脱离认知惯性的躁动被重新定义为有决定性意义的瞬间,这是场景的戏剧化。六七十年代是美国最独一无二的时代,彭尼贝克无疑是最能抓握其精神的时代纪录者。 |

|

史无前例的音乐节,精彩绝伦的纪录片. |

|

一切言语都无法表达我的激动萌动悸动激情热情迷情和一颗渴望穿越回去的心! |

|

I love hippies!!!!!!!!!!!! |

|

那个伟大的年代 |

|

一开场那个"疯子"在墙上的涂鸦 是用手沾颜料 拍\甩\在墙上 ,,,, |

|

1968年大概是地球上比较动荡的一年。西方也在革命,人性解放的革命,年轻人探索人的各种可能性,不计成败。我们走偏了,去把人性的恶别有目的的释放了出来。 |

|

飞机上看完的。。特别嬉皮特别牛逼。。。。不给五星的肯定都不听摇滚 |

|

群星云集都不算事,谁知道最后的演出让摄影机自己都看呆了。 |

|

看得我浑身都在颤抖,希望它永远都不要结束。最美好的年代,最棒的音乐,再也没有了。 |

|

只看Jimi hendrix |

|

蒙特利突出的是60年代末神一样的摇滚明星,亨德里克斯与谁人乐队的斗法让人印象深刻,你摔吉他,我要把火点着了再摔,亨德里克斯很有点兄弟比尔的味道,哈哈 |

|

音乐不错 |

|

e6ymp817 居然有California dream |

|

coooool~~ |

|

音乐的自由与纯粹,专注于舞台,以及舞台下感情炽烈的听众,音乐节广泛吸纳优秀的表演,听众以野营的姿态放浪形骸,躺睡袋,吃干粮,音乐不拘类型,不分国别,玩摇滚的,用乐器的焚毁吸引眼球,印度之音,忘我抒情,赢得了浓烈的现场掌声。 |

|

EE-1695 3D9 |

|

7.当代音乐节vlog,在60s这样一个纪录美学剧变的时代,彭尼贝克也要和梅索斯兄弟一样,拍这样一部片段化的、随性、简略的电影。|各位仁兄,打动你们的是旋律、节奏的音乐魅力,是词句中透出的文学魅力,是集多种艺术形式组合而成的舞台狂欢。如果分镜结构原搬复制,而记录的却是某一场平平无奇的草莓音乐节,你还感动么?当然,如果从如何拍摄音乐节的指导借鉴的角度来说还是有影响力的。 |

|

太喜欢Janis Joplin了 |

|

如果你要去旧金山,就在头上插朵花 |

|

年纪大了想说演出也在电影院看吧,结果不但无法控制的抖腿,最后居然还在香卡演完后忍不住鼓掌了… |

|

嬉皮那年代的事儿 |

|

最好的年代 |

|

现在已经不记得了,还能回想起来的只有爸爸妈妈乐队了。。。 |

|

嬉皮盛世的流金岁月 |

|

有几段看呆了呀。 |

|

那个年代的嬉皮范! |

|

If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair~ |

![豆瓣评分]() 9.0 (661票)

9.0 (661票)

![IMDB评分]() 8 (票)

8 (票)![Metacritics评分]() Metacritics: 77

Metacritics: 77![TMDB评分]() 7.37 (热度:4.21)

7.37 (热度:4.21)