|

调查性纪录片。结尾声音的抹除—《特写》。有些回答很有趣:有个爸爸太胖系不了皮带,于是母亲没有东西可用来打孩子;还有个孩子要做飞行员,立志长大后去杀萨达姆,当阿巴斯问“那时如果萨达姆已经死了呢”,他思考了很久才说出要当医生。 |

|

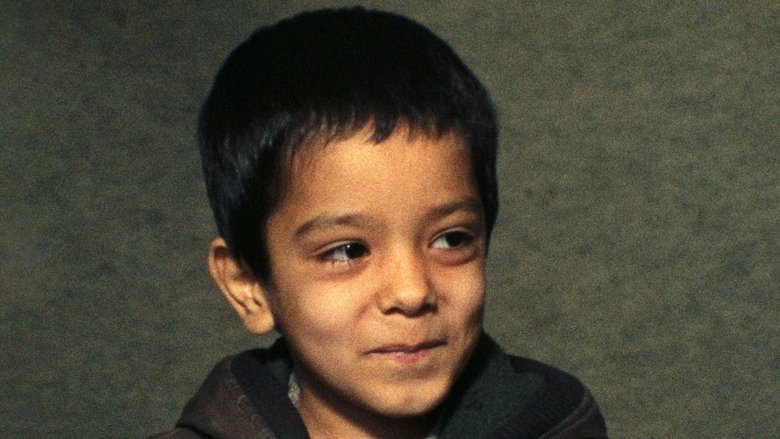

[2020年3月阿巴斯√] 阿巴斯拍完[何处是我朋友家]之后继续对低年级小学生的教育问题进行研究。形式与他1984年的[小学新生]相似,不过是他自己来问一年级的学生们为什么没能完成作业(阿巴斯真是个聊天高手……)。这种“重复”逐渐揭示出了深刻的社会问题(尤其是小孩子们“只知道惩罚,不知道表扬是什么”)。不过今天看,本片最触目惊心的还是要数“学校作为意识形态国家机器”的宗教教育(集体的诵经-教义问答)和意识形态灌输(萨达姆下地狱!),这一点是他之前几部小学生题材没有涉及到的面向。 |

|

从家庭作业这个细微点入手,看似简单的问题,其实设计得非常好,引出许多社会问题;从孩子们花骨朵般的唇间飞出这些冷酷的字眼,真叫人不寒而栗,和我身处的环境不无相似之处,无奈! |

|

只知惩罚,不知鼓励;多次出现的皮带和戒尺;比起动画片更爱作业;不停哆嗦的小孩不知道自己为什么害怕;消声的一幕回归到儿童状态 |

|

73分钟版。对低年级小学生家庭作业的采访引出伊朗教育问题及社会问题,导演提的问题固定那么几个,回答也大多一样,学校压力,家长能力,宗教洗脑,仇恨教育,手段也没有多新鲜,跟我们差不多,亮点是最后那个心理问题的小朋友。频繁出现摄影机镜头,意味着拷问观众,或者也是在问询观众 |

|

面孔和摄影机正反打。导演的在场。是什么样的机制会让孩子说出相比看卡通我更喜欢写作业(救命... 另一面何处是我朋友的家。 |

|

《家庭作业》是阿巴斯的一部记录片,以采访的形式调查了人们对新实施的有关家庭作业的措施的看法。学生与家长对家庭作业都抱着不喜爱的态度,他们认为,家庭作业非但没有起到促进作用,反而成为人们心头负担。看来家庭作业的问题由来已久,不只是在伊朗,在中国也困扰着大部分学生。 |

|

相同的问题组提问给相同年龄段的小学生,重复的话由不同的面孔说出,用剪辑生发出递进的节奏感。【为什么没写作业】家里来人有事/去亲戚家/作业太多…【谁辅导你功课】大多数是姐姐,父母大多不识字。【惩罚是什么意思】全都知道,做错事挨打,【赞扬是什么意思】半数不理解,半数知道却很少被表扬。【作业和动画更喜欢哪个】都选择作业。

在个别学生回答中,还涉及一夫多妻制、两伊战争的仇恨教育(每天早操都要高喊打败萨达姆)。插入两个家长的访谈,一个是崇拜西方素质教育,呼吁改革东方做题家式方法;一个是偏传统的父亲,认为应该由学校全权负责教育,不应该留作业回家完成。

最后找到后一个父亲的孩子,胆小爱哭,只能依赖同学壮胆,朗诵神学诗歌却琅琅上口。略带玩笑又具有深意地结束调查。 |

|

某些地方有過於明顯的導向性。當然,作為一部反思和批判性的作品,創作者的主觀意圖總是非常明顯的,並需要積極地傳達出來;同時,在採訪的過程中,被訪者和訪問者雖然在進行同一個故事或者事件,但卻又進行著各自的帶有互涉性的故事的重構,通過自我主觀語境來加以解讀和重塑。所以,只是虛構的客觀。 |

|

喜欢这个纪录片,8-9岁的小孩子,如果语言表达能力强,能跟导演有进一步的对话,基本上就可以判断智商要高于其他孩子了。那个能够讲他爸爸有两个老婆,大老婆的儿子打他妈妈,而他爷爷向着他妈妈那个孩子,表达能力最强,也最聪明。而且还问了导演问题,家里打仗跟外面的战争有什么区别呢?人除了天资,能够在什么家庭成长也很重要。那个爸爸出镜非常重要,对孩子教育有自己的看法,不是唯老师马首是瞻,才能让孩子走得更远些。 |

|

阿巴斯太厉害了啊。如同审讯间的拍摄环境,不断强调的幽深如监看之眼的摄影机镜头和阿巴斯的墨镜,象征意味不言自明。一张张纯真无邪的脸和大大的眼睛,集合在操场上却能被宣教出集体式的让人恐惧的力量。那段消音的画面对照采访中大多数孩子说出的「喜欢作业超过动画片」和「知道惩罚但不知道表扬」,被驯化的天真和话语的欺骗性(想做飞行员杀死萨达姆又想做救人的医生的孩子简直是题眼),触目惊心。就这样以了解作业情况为表,深入社会家庭结构展现其中病灶,看似无害实则深刻的揭露批判又避开了审查。结尾被残害的孩子在朋友的支撑下唱出那样美好却无法抵达的愿景歌词,看哭了都,再一定格,天呐。|资料馆回顾展放映时长只75分钟,不知有无删减 |

|

哭哭啼啼小男孩唱起宗教诗画面突然停止音乐起,又被阿巴斯的结尾猛的一击。【不过阿巴斯戴个🕶️坐在暗处跟个黑帮老大一样问小朋友做没做作业的,不被吓坏才怪了呢 |

|

从阿巴斯的作品谱系来看,这部纪录片实际具有相当重要的过渡性意义,承前《何处是我朋友的家》的“作业”以及儿童教育主题,启后《特写》的“介入”以及虚实电影本体。某种意义上,《家庭作业》确乎标志着阿巴斯电影创作的范畴转向,即从内容外展到了形式,尤其是他在影片中不断有意识地对创作者以及电影形式本身进行“自我指涉”,对准孩子们的镜头频频被转向摄影师、灯光师以及导演本人——这大概声明了一种并不意图掩藏自身的作者立场,进而拆解了一切潜在的“客观性”视点。正是基于受访儿童与访问导演之间的90度正反打缝合,某种更加“平视”的关注方才有可能建立起来,阿巴斯的深远之意或许也在于此。另外,“声音”与“影像”在本片亦正式在阿巴斯那里获得了相对独立性,“同期声”已被揭示为“伪装起来的”再现。结尾的定格与《四百击》同妙。 |

|

电影开头便由画外音道出了形式与主题,“这不是一般的电影,是关于孩子们作业问题的一次摄影调查”。频繁地插入拍摄者的镜头在有意地将创作者也作为角色参与其中,又营造了急于挖出答案的咄咄逼人感,同时通过拍摄者的表情反应也给了对儿童诉说的一个回应,另外两者的影像交替与阿巴斯的画外音亦构成了有趣的三角关系。 |

|

完全無形式的紀錄片,人物選取和阿巴斯的訪問技巧都非常厲害,真正用心和感受拍出來的作品 |

|

当一个"社会实验"可以在镜头前呈现得如此真实,很难说这是最纪录式的电影,还是最电影化的纪录. |

|

《论家长是如何毁掉孩子的》《父母皆祸害》《不做作业真的不会死的》《论教育制度的弊端》 |

|

反复要给摄影机那一方的镜头,有对拍摄的自反性,孩童也强烈注意到镜头在场如测谎仪一般的存在。阿巴斯在其中比较像是介入者,他毫不掩饰在这部电影中的目的性和批判性,“逼问”出孩童自然真实的反应。@武汉阿巴斯影展 |

|

约75分钟,修复版。“动画片和作业你喜欢哪一个?”孩子们都说是作业。这显而易见的谎言,孩子们的眼神却那么纯洁。阿巴斯采访了多名10岁以下男性小学生和两位家长,片尾戛然而止在两名男孩,一直哭那个显然已有了严重心理问题。父亲俩老婆的男孩,一开始说她们很和谐,几句之后还是觉得很有意思地说出了俩老婆间的大战。37%家长是文盲。这还德黑兰呢!教育体制和理念的弊病真是不分国别和年代,完全可套用到我国现在。然而最震撼我的,是开头后部两次出现的学校在“法蒂玛节”集会活动上,孩子们喊出的“Islam必胜,战胜东方和西方,让萨达姆的人去si!”…阿巴斯什么都没有说,却什么都说了。片头没片名,片尾又打出“伊朗青少年教育协会”。立冬,一夜大雪早上还在下泥泞中跋涉来最后排爽。阿巴斯展。无内嵌字幕。1号厅四五成满 |

|

@小西天。资料馆的版本大概75min。虽然很短,很多小孩的表现也有趣。但还是看得很抑郁。任何对教育问题的讨论都比别的其他什么议题更让我觉得疲惫无力。尤其是我们如今可能反而在趋近片中的伊朗。“阿巴斯在他那本樱桃的滋里有这样一段话:教育或许是解决社会问题的钥匙,但它也可能扼制、泯灭个性,并碾压想象力。知识本身并不有用,它必须被个人化。集体思考困扰着我。” |

|

灌输仇恨、宣扬战争、宗教至上,教育不应该是这样的吧;文盲父母的皮带、暴躁老师的戒尺、哥哥姐姐的打骂,童年也不应该是这样的吧;异口同声的说出“爱作业胜过爱动画片”,被吓得哆哆嗦嗦哭泣不已,只知道什么是惩罚而不知道什么是奖励,孩子更也不应该是这样的吧。What's Wrong! |

|

喜欢开篇,拍学生对摄影机的惊奇,介绍拍摄的来龙去脉(没借助旁白而是用画外音),是阿巴斯不露声色的写实主义设计。在一个学校开展的“社会调查”多少有失偏颇,但以点带面反映出的教育问题是有警示意义的:学校布置的作业多,家长文盲率高难以指导,体罚的普遍存在,这些信息都通过采访如实地展现在观众面前。阿巴斯实在是一个很会和孩子交流的导演,但遗憾的是纪录片主体没能剪出丰富的层次来(哪怕加上反打)。 |

|

一种教育是如何把一群满眸明亮的黑眼睛孩子摧毁成腐朽的成年人的? |

|

≥3.5。以对低年级小学生们就他们的家庭作业议题进行各种采访为线索展现伊朗社会的方方面面的问题,关键词包括体罚型教育、意识形态(宗教的、仇视萨达姆的等)的灌输、文盲家长等。整体上有不少有意思的信息,但导演在采访时不乏引导性,导致挖掘出的信息不够有力。另外作为传统故事片(这算纪录片,但材料组织的方式是传统故事片式的)本片叙事散。 |

|

阿练的课上看的。残酷的童年,冷酷的阿巴斯…… |

|

纪录片应该就是本片这样的,人物是引导型创作者+尽可能真实的纪录主体。完全区别于CCTV式的摆拍的纪录主体+引导型解说词+只是为了显示引导是正确的而请来出镜的专家。 |

|

继续找准小事件“家庭作业”切入,单个空间固定镜头访问,最多正反打呈现摄像机,必要时使用一个中景展现访问空间。却能最大程度地由引导性的问题建立起画面外的现实社会。社会背景,家庭教育,父母职业,家庭环境、结构,儿童经历遭遇甚至创伤,让固定镜头阐发如此之多的内容。前期调查、问题设置以及拍摄后父母观看,建立社会学式的纪录片呈现方式。最后一个儿童作为结束点直接升级,镜头前不安晃动的他,背起诗歌来才放下戒备,获得片刻“安全”。 |

|

像剧情片一样精彩的纪录片,小小的家庭作业,像一个可以窥探整个社会的洞口。惩戒、鼓励,创造性,宗教还有文盲率等等等等。 |

|

“孩子是主赐予的礼物”。片尾动人,两个小天使,一个晃动不安,一个沉静秀腼。上宗教课、背真主赞。主题曲升华。盛佳D9 |

|

#百老汇阿巴斯·基亚罗斯塔米回顾展#孩童面孔与摄像机不断对打切换,对话的同时,导演与纪录“在场”。通过童言童语的对谈与回答,呈现的是第三世界的教育苦难,孩童的回答只会无声刺痛。阿巴斯在此记录形式下一反常态,不再回避宗教在伊朗的无处不在,教育体系也被宗教所包围,孩童们歌颂圣歌的无声化处理留白,留下沉重思考。 |

|

#资料馆留影##阿巴斯影展2021#可作镜鉴,阿巴斯早期纪录片,触目惊心的访谈,以小见大从而反思伊朗教育体制——失职(文盲)父母,简单粗暴唯成绩论的学校老师,繁重的课业负担,合力之下会不会扼杀孩子的天性与创造力?常年累月的“填鸭式教育”会造就什么样的“人才”呢?也幸亏了那些童言无忌(与个别有良知远见的家长),才得以还原被忽视的真相。话说那个面对镜头不停哭泣的孩子不正是一个失败教育体系牺牲品的鲜活例证么?而每个言必称“只爱写作业不爱看电视”的受访儿童又有多少是肺腑之言呢?想来当时阿巴斯的内心一定有千言万语数不尽的感想,最后却只能交给镜头诉说,如同那些被消音掉的“校歌”一样。 |

|

将《朋友家》《旅客》等电影中的课堂/作业场景放到社会调查里,摄影机时刻在场,因此回答会说谎,但孩子真实的压抑和恐惧的反应不会说谎;言不由衷的表态、口号和背诵会说谎,而去掉声音后操场上孩子偷摸打闹的状态不会掩饰。文盲父母、多子女的负担、洗脑式的宣传教育、每个孩子都“比起动画更爱作业”的回答,对应童真的面孔看的人如芒在背,非匿名调查里表里不一之处就像那个孩子的梦想一样,“开飞机去杀萨达姆,或者治病救人”,矛盾割裂本身就是问题所在。 |

|

构成绝大部分正反打的,不是孩子和提问者,而是孩子和摄像机,也就是观众。观众在面对银幕上的孩子的脸的同时,也在不时地被提示,导演是在代替我们向孩子们提问,孩子们也正是向我们回答这些问题。

同样的问题,不断重复,但得到的回答在问答的过程中却会逐渐发散,从学校、家庭渗入到社会中去。阿巴斯是懂差异和重复的。

最后那个孩子莫名的恐惧很有意思,他说是怕耽误考试,但他手老指上面是什么意思?我觉得他那眼神倒像是看见了什么脏东西。:-P |

|

师生们在操场晨会时有几句涉及政治和宗教的口号中文字幕均为「一」,但英文字幕保留了下来,每次看到都忍不住发笑。2022.12.11 与风同行·阿巴斯回顾展 |

|

到学校采访学生及少数家长,学生少被表扬,对挨打却多有体会,作业没完成可能就要接受皮带的抽打,父母文盲较多,听写或检查只能找哥哥姐姐,作业繁多是陈旧的教育方式的一大体现,死记硬背开发不了孩子的智力,转变观念,教育改革势在必行。 |

|

当时看的时候很喜欢,真实,冷静 |

|

各色正太卖萌大集合。。。。大概是因为使用群像的原因,没有我想像的深入~~以及,莫非亚洲文化在教育传统上都是相似的么。。。。 |

|

阿巴斯的调查式纪录片。用摄影机捕捉每一个好奇、打量的眼神,拘束或自如的神态,清澈眼珠的拥有者。孩子们对家庭作业的看法,从中辐射出家庭教育和国家教育体系的弊端。集体意识形态灌输——列队和宗教口号、为了尊重仪式的静默、朗诵一首带来勇气的宗教诗,奏响结尾的歌。阿巴斯是个引导式对话的高手。可惜,没有女孩。8+ |

|

221210 阿巴斯展@ SZBC|狂热的排他性宗教真是人类之癌 |

|

编导问小孩:你长大以后想做什么?孩子答:做飞行员。 问:为什么呢? 答:我想杀死萨达姆,萨达姆破坏了很多家庭,搞得一团糟。问:要是你长大之前萨达姆就死了怎么办?答:.........,还有很多坏心眼的 生病了要去医院,然后躺在床上接受手术吧。问:原来你还想做拿手术刀的大夫吗? 答:是的。想当飞行员和手术刀大夫。// 此刻校园操场上传来孩子们的极大呼喊:伊斯兰必胜,打倒东方和西方~ |

|

影像历史,拿摄影机的人。第一层是我们看见的,第二层次是导演提醒我们他们是在镜头下这么说的,从这个意义上说是对孩子的规训,我认。我觉得第三层是我也意识到这是一部被操纵的电影,导演本身就带有很强的观点来拍本片,有自我东方化的嫌疑,以及固然他提到了背后的社会家庭问题,过于模糊!最后,想说是什么样的社会制度导致了教育!而不是什么样的教育摧毁了什么样的国民导致了什么样的社会问题! |

|

片头在校门外,遇到那些孩子们,他们扎堆嘻嘻哈哈跑过,带有点害羞的样子,很有灵气也很快乐。无论如何,也跟后面他们在学校站成方阵高喊着宗教口号的样子联系不上。让我印象最深刻的是一个说着,长大以后要杀死萨达姆的孩子,导演问他如果在你长大之前萨达姆就死了怎么办呢?他想了很久说,那些坏蛋还会生病,到时候就会去医院,而我要做医生,外科手术医生。父母不过是一些文盲,明白教育的重要性却难以给孩子提供真正适合接受教育的条件。还有个喜欢电影的孩子,结果他喜欢战争片,喜欢里面砍头的情节。稍微离远一点看,觉得非常丑陋恶心。人,人类,生育,繁衍,还有所谓的文明。他们明明那么可爱。他们中的一个可能就是那个无论如何要去给同学送作业本的小男孩不是吗? |

|

放过孩子们,想到心酸。谢谢帅气墨镜阿巴斯帮孩子们发声。20221211@广州百丽宫LUXE厅修复版 |

|

开场拍摄手法想起让·鲁什《人类金字塔》,中途叠加着康涅夫斯基《二十世纪的孩子》影像一起观看,结尾静止镜头联想到特吕弗《四百击》。这些电影,无论虚构还是记录或两者之间结合,都把镜头对准了学校或孩子们。 |

|

把一群孩子叫进小黑屋问了几个相同的问题,每个孩子的回答基本也众口如一,背后的原因引人深思。

#早上从深影看完《天书奇谭》没打到车,骑车去资料馆迟到了2分钟。

#影片实际时长为77分钟,IMDB及维基百科均标记错误。 |

|

和一年级学生就家庭作业进行的谈话纪录片,印象深刻的点:1. 家长都是用皮带打孩子。2. 有些学生做不完作业因为有其他兄弟的干扰,一学生有四个兄弟、五个姐妹,妈妈是后娶,爸爸还有一位大夫人住楼下、孩子更大,两位妈妈打过架,孩子们也打过架。3. 学生们知道批评/惩罚,不知道何为表扬。4.所有学生集合的时候高唱“伊朗必胜东方和西方,干掉萨达姆。”5. 一个独自接受采访就会大哭的学生,只有他的朋友站在身旁才不哭,他的理想是长大了当飞行员杀死萨达姆,阿巴斯问如果等你长大萨达姆已经死了呢,那我当医生。他一直唯唯诺诺地说话,只有唱起宗教歌曲时才大声和自信。 |

|

很感动。只知惩罚不知表扬,很多姐姐,战争和打架的区别只是会死人,宗教灌输,体罚到ptsd。阿巴斯是个社会学家。 |

|

#百丽宫天环. 无助的父母和痛苦的孩子,熟悉惩罚却不懂称赞。 |

|

正在向我们走来,结伴画面的全彩,没什么大不了的是学海而不是小孩,风吹草动排了又排,那都跟了紧身千载,惩罚总该,表扬掉腮,听写的脸颊好端端地夹脸课外,过去的闷雷不能当成果采摘,起跑线不是导火线而讲台更不是灵台,我们不要溃烂我们不用填埋,哭泣的经停让新月般的眼睛再次睁开,这就招了真相大白。 |

|

感觉阿巴斯好有耐心。当意识形态国家机器渗透进教育,小朋友们说着要打死不知道是谁的坏人,喊着不明所以的宗教口号,最害怕的是戒尺,喜欢作业胜过动画片。只有伊朗如此吗?压抑的环境多么相似。小学低年级时,也觉得一定要听大人的话,特别是老师的话,被老师表扬会觉得在同学中很有面子,所以要做好孩子,要认真写作业要考高分。这完全就是一种暴政,让孩子们别无选择,也使得一种无形的傲慢在“好孩子们”当中滋生。想起那些总完不成作业的小学同学,被老师踢、打、骂,我们就坐在下面看着,没人敢说话。那些情绪阴晴不定的小学老师,到底有什么了不起的。长大后,发现大人都没什么了不起的。 |

![豆瓣评分]() 7.9 (1563票)

7.9 (1563票)

![IMDB评分]() 7.8 (2,168票)

7.8 (2,168票)![TMDB评分]() 7.26 (热度:5.02)

7.26 (热度:5.02)